14 мая 2017 г., 03:32

540

Ричард Форд: кому нужны друзья?

Автор: Ричард Форд

Автор: Ричард Форд

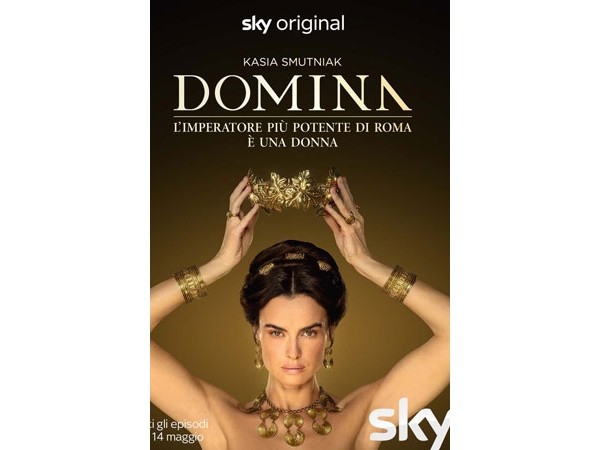

Ричард Форд: «Несколько лет назад, когда мой близкий друг попытался познакомить меня со своим приятелем, я сказал: «спасибо, не нужно. У меня достаточно друзей». Источник: Карен Робинсон для Observer

Коул Портер

Судьи беспристрастны, они вне дружеских отношений. Не только циничная и желчная эпоха Трампа заставила меня задуматься о дружбе (впрочем, можете ли вы представить, чтобы у нашего президента когда-нибудь был настоящий друг?). Дело во мне. Это я задумался о дружбе. Разве нам не нужно время от времени крепко задумываться над нашими предполагаемыми институтами? «Друг — надежда сердца», писал Эмерсон. «Шедевр природы». Я не уверен. «Иногда мне интересно, — писал Филип Ларкин своей девушке, — способен ли кто-либо сделать что угодно ради кого-то». О ваших пессимистических настроениях можно догадаться, когда на вашей прикроватной тумбочке появляется Ларкин вместо Монтеня и Ларошфуко.

Множество важных людей считают, что друзья важны. Существует целая «Оксфордская книга дружбы», призванная в этом нас убедить. «Друг — это второе я, — заявлял Аристотель, — ...сознание существования друга усиливает осознание своего собственного существования». Хорошо, но кажется слегка эгоистичным, чтобы в полной мере вдохновлять. «О природе человека можно судить по его товарищу», сообщал французский художник-символист Одилон Редон. Я не уверен, что такой способ диагностики надежнее, чем попытка узнать человека по тому, какой породы его собаки, или какой марки спортивные автомобили он предпочитает. Марк Твен сказал: «Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь». Но потом добавил: «Если, конечно, не пытаться просить денег взаймы». И, «Правда, — писал Ницше, — у нас есть хорошие основания иметь низкое мнение о каждом из наших знакомых, и даже о величайших из них; но у нас есть столь же хорошие основания обратить это чувство и против нас самих... научаясь слегка презирать нас самих, мы снова устанавливаем равновесие между нами и остальными людьми».

Среди прочих великих тоже нет единого мнения о первенстве дружбы. Паскаль заметил, что если бы мы могли читать мысли друг друга, дружба быстро бы исчезла. Торо трансцендентально указывает, что называть человека своим другом означает не более того, что он тебе не враг. «Ближайшие друзья могут пойти // с кем-то к самой смерти, она приходит скоро, // но могут ведь не идти вовсе», пишет Робест Фрост. И Екклезиастик, готовый пройти весь этот путь, выражается просто: «стань не другом, но не врагом».

«Странно чувствительная тема», — в самом деле, как сказал о дружбе английский критик Джон Бэйли, когда писал рецензию на ту самую Оксфордскую книгу 25 лет назад. Он мог бы сказать о ней просто: странная.

С одной стороны, многое о том, что мы думаем о дружбе, как мы ее определяем, ощущаем и принимаем, кажется слишком перегруженным тестированием и проверками, непониманием, оценкой её недостатков, психической напряженностью, учетом пользы и убытков, ее неспособностью возникнуть и противопоставлением дружбы с ее противоположностью, враждой. «Сказать "эти люди — мои друзья" предполагает "а эти — нет", — пишет Клайв Льюис. — И индивид, и общество могут без этого выжить». То, что существует «Оксфордская книга дружбы», кажется, лишь сеет сомнения во всем этом.

Вся эта суета с определением дружбы, с одной стороны, наводит на мысль, что дружба скорее делает нас нервными, чем счастливыми. С другой стороны, нестабильность практически всех определений, похоже, оставляет дружбу загадкой, которая решается, в конечном итоге, напряженным молчанием. Такой вот «если приходится спрашивать, то ты не знаешь» фокус-покус (только мы не знаем). Который затем приводит к наименее привлекательному аспекту дружбы — убежденности в ее гибели, которая случится рано или поздно. «Третьего января... Фицхерберт повесился, — пишет Эстер Трейл, возлюбленная доктора Джонсона. — И Джонсон говорит, посмотри теперь, каково иметь рассеянного Знакомого, а не Друга». Видимо, нужно умереть, чтобы понять, кем на самом деле являются наши друзья — а кем они не являются. Проверка смертью, среди прочих проблематичных требований, делает дружбу такой бессмысленной темой для жарких спорщиков вроде Ларкина, Фроста, Торо и Твена. Им — и мне — что-то в теме дружбы кажется неправильным. Может, это и имеет отношение к Трампу. Может, все имеет.

Не так давно кто-то спросил меня, кто мой самый близкий друг. Мне пришлось задуматься. «Не знаю, — ответил я, — может, у меня такого нет. Или, может, у меня есть близкий друг, но я этого не знаю. А может, я и вовсе не знаю, что такое "близкий друг"». Это, похоже, взволновало человека, который спрашивал — как будто каждый должен знать такие вещи — и, возможно, он усомнился, все ли со мной в порядке, по крайней мере в департаменте дружбы, а может, и в других тоже. «У меня есть друзья, — сказал я в свою защиту, но потом притих: — Не много, впрочем, это верно». Это не спасло положение, хотя это довольно точно описывало мою ситуацию, и она ничуть меня не смущала. Я попытался исправить все, запоздало добавив: «На самом деле я с подозрением отношусь к людям, у которых много друзей». И это тоже правда, хоть я и не могу объяснить, почему так чувствую.

Ричард Форд в Испанском городе Овьедо, после произнесения речи на церемонии вручения Премии принцессы Астурийской в 2016 году.

Источник: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

Понимание этих очевидных истин обо мне самом заставило меня задуматься, что, возможно (и я лишь основываюсь на сырых данных), я не очень хороший друг; или что у меня нет должной сноровки, чтобы дружить. Или, формулируя это в более положительном ключе, что я не разделяю большую часть того, что принято думать о дружбе. Надеюсь, несколько моих друзей найдут причины со мной не согласиться. И все же, признание в том, что я, возможно, не очень хороший друг, меня удивительно взбодрило, почти до степени веселья, это чувство сродни трепету астронавта, обнаружившему черную дыру – ту, что находится в моем сердце. Разве сказал бы так кто-то, если бы не полагал, что это правда?

Мне доподлинно известно, что я никогда не пользовался особым доверием — которое, судя по большинству источников, является главным компонентом дружбы. Я не люблю доверять людям, и почти никогда этого не делаю. Также мне неприятно, когда другие хотят довериться мне, и почти всегда их от этого отговариваю. Мне кажется, что доверие — совершенно опционная и ненужная составляющая псевдо-веры, которая в значительной степени полагается на мою предсказуемость (а я не такой); или на мою способность быть зависимым и действовать в чьих-то интересах, — что я всегда хочу, но никогда с этим не справляюсь, особенно когда вовлечены мои собственные интересы. Сегодня худшее, что люди могут сказать о тебе — это что они не могут тебе доверять. Так не доверяйте, говорю я таким людям. Слово «доверие» («trust»), согласно современной манере употребления, имеет много общего со своим братом по звучанию — «связка, связывать» («truss»); то есть, скорее добровольное и редко взаимное подавление, чем то, чем должна быть хорошая дружба (если такое вообще существует в природе): освобождением меня и моего друга от чего-то неприятного, и в то же время возможностью согласиться на что-то лучшее.

Что я замечаю о своих отношениях с людьми, называемых друзьями и знакомыми, отчетливо походит на мешок перемешанных человеческих ошибок и проступков — и невыполнения того, что нужно. Я абсолютно уверен, что придерживаюсь с другими такого уровня поведения, которого редко придерживаюсь с самим собой. Я считаю, что во мне есть и чуткость, и благожелательность (а кто так не думает, кроме Сатаны?). И тем не менее, хоть я и смотрю на других людей по-человечески нежно, остается бесспорным то, что с моей точки зрения другие люди полностью отличаются от меня — тогда как дружба часто размывает границы между мной и тобой. Помните Аристотеля? «Второе я».

Дружба (снова, по моей ненадежной оценке) также кажется чрезвычайно «человекоспецифической» и предназначенной «особому» во всех смыслах. И снова слишком легко приспосабливаемый Льюис пишет: «Дружба... это отношение между человеком и высочайшим уровнем индивидуальности. Она отнимает человека от коллективного "чувства единства"». Уильям Блейк здесь, конечно, наивысший авторитет. «Тот, кто сделает добро другому, должен сделать это в особые минуты, — пишет он, — в то время как всеобщее благо есть призыв мерзавца». Это я, полагаю. Мерзавец. Я всегда признавал в себе то, что я особенно хорошо терплю глупцов (а как еще нам выжить?), и в моих дружеских отношениях существеннее то, как я воспринимаю всех, а не то, как эти отношения отражают высокий статус, присвоенный кому-то особенному. На самом деле, я в состоянии войны с «особенными» почти во всем. Я полностью за человеческую близость, но разве я не могу любить мир вообще?

В свою очередь, я заметил, что люди обычно симпатизируют мне поначалу (если только их антипатия не возникает мгновенно). Я вежливый, непредвзятый, я умею слушать, выражаю заинтересованность, моя враждебность к миру не очевидна. Я стараюсь с уважением относиться к факту, что напротив меня действительно стоит другой человек. Но через какое-то время почти всегда люди начинают симпатизировать мне меньше, словно в попытке узнать меня поближе луч грубого света выставил мои качества в скорее непривлекательном свете: я слишком непредвзятый; или моя непредвзятость ложна; или мои хорошие манеры — показные; или я весь показной и фальшивый. Это нормально: кто из нас никогда не чувствовал отвращение, заметив собственную случайную фальшивость? И не обязательно быть романистом, чтобы это было так. Достаточно быть живым. И уже позднее — хотелось бы сказать, в конечном итоге, — нескольким душам не без труда удается пройти через строй моих личных недостатков и посчитать меня более-менее приятным. И никогда раньше, чем те смогут твердо осознать, с кем именно они подружились.

После всего этого я более суров с теми немногими друзьями, что у меня есть. Я не раздражительный, но характер у меня сложный, и мне свойственно обижаться, а это кончается демонстрацией себя за счет других. Я могу, когда зол, быть очень откровенным — а многие люди этого не ценят (и кто бы их в этом винил?). Я время от времени избавляюсь от друзей без комментариев и предупреждений, но никогда (с моей точки зрения) без повода — хотя повод может варьироваться от откровенной коварности одних к простому пресыщению, которое кажется и так слабым требованием к дружбе. Список моих бывших друзей не очень длинный, но меня укрепляет мысль о том, что я, по крайней мере, уделяю достаточно внимания моим друзьям, чтобы оставить некоторых позади.

Осматриваясь в поисках причин непрочности дружбы, я пришел к выводу, что винить надо именно меня. Природа всегда превосходит воспитание в моих книгах. А ещё, возможно, я рос в такой среде, которую трудно назвать моделью для закрепления дружбы. У меня есть друзья из прошлого. Но, опять-таки, не много. Мои родители многих людей называли «друзьями». Но с этими людьми они лишь вместе ужинали и выпивали, насколько я помню. Часто они не могли сказать о них ничего доброго, словно эти люди вовсе не были их друзьями. В этом отношении мои отец и мать (в семье нас было только трое) не были такими уж хорошими друзьями и со своими собственными родственниками. Мать не любила ни мать моего отца, ни свою собственную, ни своего отчима. Мой отец — чей отец покончил с собой — недолюбливал супруга своей сестры. Немногие его любили, впрочем. И так далее.

А меня беспокоило то, что моя мать, в лучшем случае, лишь (неохотно) терпела моих школьных приятелей, и, казалось, предпочла бы, чтобы их у меня не было. Так ей было проще. Она постоянно принижала их, словно каких-то преступников (некоторые действительно ими были), и частенько развозила их по домам, потому что они сказали что-то не то (или ей так показалось), — обычно даже не объясняя мне, почему. Однажды, когда компания моих друзей позорно покинула меня во время драки на кулаках, в которой мне впоследствии здорово досталось, моя мать позднее лишь покачала головой с выражением отвращения и посоветовала мне найти «новых друзей». Но, когда я это сделал, два моих новых друга отбили у меня девушку, пока меня не было в городе, солгали мне об этом, а потом забыли, что солгали, и рассказали всю историю так, словно я не был ее частью, и мне полагалось смеяться вместе с ними. Но я не стал.

Как знать? Может, мой опыт расторженных дружеских отношений связан с тем, что я единственный ребенок, или с тем, что я никогда не преуспевал в командных спортивных играх, или с тем, что служил недостаточно долго, или с тем, что я узнал о различиях, которых я стыдился и из-за которых плохо учился в школе. Нигде, впрочем, и никогда никто не усаживал меня, чтобы объяснить, что друг — это надежда сердца и шедевр природы. Наверное, то же самое со множеством детей. Но, снова, виноват в этом я.

Если бы у меня была лучшая, более реалистичная и более эффективно работающая модель для дружбы, какой бы она была? Мне бы не хотелось, чтобы она предписывала, что я должен походить на своих друзей — по темпераменту, уму и остроумию, по интересам, опыту, возрасту и полу. Она не может обязывать меня свободно распаковывать перед ними все мои жизненные промахи и постыдные моменты (эти вопросы лучше оставить на терапевтов или просто о них забыть). Она не должна заставлять меня всегда быть рядом с другом, или хотя бы всегда желать ему добра (только не желать ему болезней). Ему не нужно думать, что мои постыдные вещи вовсе не постыдные. Моя модель не должна предполагать, что мы с моим другом обязаны сходиться в вопросах добра и зла в мире. Он не должен быть обязан делать для меня то, чего я не могу сделать для себя сам. Мне не придется быть готовым принять за него пулю, прикрывать его спину, быть с ним, когда ему это необходимо, или даже отказываться от того, чего я сам желаю, чтобы оно досталось другу. Я не буду обязан всегда быть беспристрастным или способным сказать тяжелую правду. (Хотя я могу это в любом случае.) И я не стану обещать, что никогда не буду жаловаться другу или на друга — как в лицо, так и за спиной. Дружба должна пониматься как нечто дополнительное к природе. Так, простить друга не должно быть сложнее, чем простить врага. И, как и со всем на свете, дружба не должна длиться вечно, но ровно до тех пор, пока позволяет нам пользоваться теми свободами, ради которых мы будем готовы отказаться от дружбы. Может, дружбе следует делать то, что может сделать для нас хороший роман (и роман, разумеется, способен справиться лучше): примирить нас с жизнью, какая она есть, и помочь нам реалистичнее относиться к самим себе. Иными словами, дружба не должна быть помехой для чьих-то способностей критически мыслить и отдавать личные предпочтения. Хотя просить этого у дружбы — значит, просить невозможного.

Я так же, по крайней мере, на половину, понимаю, что могу быть попросту сломанной вещицей, и вышесказанное это доказывает. Может, я сам себе не лучший друг. Я знаю, что сейчас мне не очень хочется искать новых друзей. Несколько лет назад, когда мой близкий друг попытался познакомить меня со своим приятелем, я сказал: «Спасибо, не нужно. У меня достаточно друзей». Они оба вздрогнули. Но я так и не понял, почему моя сугубо персональная и личная склонность может так много значить для кого-то еще. Может, это о чем-то говорит. Это полностью соответствует сказанному Бейли — что дружба странно чувствительная тема. Выглядит так, будто мы боимся, что на самом деле ее не существует, и нам остаемся только мы сами, чтобы презирать и любить без посторонней помощи. Для меня, неспособного толком определить дружбу, лучше всего вернуть ее на свое безопасное место заветной абстракции, хранящейся лишь в наших сердцах. На это, возможно, и указывал Эмерсон в первую очередь.

* «Между ними: Вспоминая родителей» (Between Them: Remembering My Parents) опубликована в мае издательством Bloombsury. Заказать можно на сайте bookshop.theguardian.com.

Переводчик: Mikuha

Совместный проект Клуба Лингвопанд и редакции ЛЛ

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!