9 сентября 2022 г., 02:18

11K

Триада «боль, писательство, деньги»: о Норе Эфрон и скопированной скорби

Элла Рисбриджер размышляет об искусстве, жизни и правде

Вот история, о которой я много думала в последнее время.

Приходит женщина на сеанс к экстрасенсу. Экстрасенс говорит, что у нее есть подруга, которая страдает от боли. Женщина кивает. Экстрасенс говорит, что она должна кое-что рассказать этой подруге: подруга должна написать книгу о боли, и боль пройдет, а она заработает много денег. Женщина уходит от экстрасенса и звонит своей подруге.

Подруга — Нора Эфрон, а книга — «Оскомина» (Heartburn).

В общем .

Причина, по которой мы знаем об этой паранормальной истории, связана с тем, что Джесси Корнблат написал о ней в журнале «New York Magazine» в день публикации «Оскомины».

Еще один факт: Нора Эфрон больше не общалась с Джесси Корнблатом.

Кажется, вполне разумно, потому что эта статья – публичное оскорбление; и все дело в треугольнике «боль-книга-деньги», предложенном экстрасенсом.

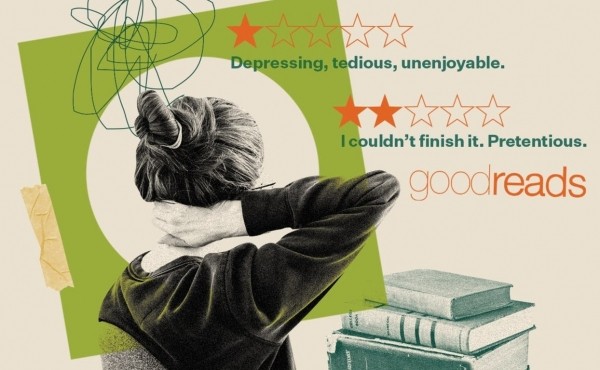

А именно: если женщина превращает свою боль в деньги, разве это искусство?

А именно: искусство романа заключается не в воспроизведении действительности, а мы все знаем, что события «Оскомины» происходили на самом деле, так что это не роман. И не искусство.

Если вы не знакомы с общим сюжетом «Оскомины», он выглядит так: Рэйчел Самстат, известная писательница, замужем за Марком Фельдманом, известным журналистом. У них есть ребенок. Она беременна вторым, а у него роман с длинношеей и длинноносой женой британского посла Тельмой Райс.

Если хотите, а Корнблат хочет, вы можете за это заплатить. Можно заметить, что описывая Рэйчел Самстат, Эфрон описывает себя, часто дословно; несложно разобрать ее тонкую систему псевдонимов; несложно определить кто есть кто из персонажей. Для поклонников Эфрон в этом заключается нечто особенное. Такое, как: если вам известно, что у первого мужа Эфрон были кошки, а не хомяки, вы достаточно хорошо знаете Эфрон, чтобы называть ее Норой, и если бы она была жива, вы бы обязательно подружились. Вы читали предисловия, эссе и мемуары. Вы читали все, что стоит за всеми этими историями. Вы ее знаете.

Вы влезли с внешнего фасада в частные апартаменты или, по крайней мере, в иллюзию частных апартаментов. Вы находитесь в магазинной версии дома в IKEA и чувствуете себя уютно.

Вот что говорит Делия Эфрон о смерти Норы: «Когда толпы незнакомых людей рассказывают мне, что она значила для них, я сочувствую Кэролайн Кеннеди: потеря ее отца не имеет ничего общего с потерей президента миллионами американцев».

В тот день, когда мы сообщили всем о смерти моего жениха — его звали Джон, и ему было двадцать восемь лет, — мы сидели в маленькой душной кухне в квартире моего приятеля над уличным рынком и читали добрые слова, которые присылали люди. Они говорили много хорошего; у Джона было великое множество знакомых, а также он был журналистом и очень веселым человеком, а значит его смерть опечалила большое количество людей, которых он никогда не знал.

Я писала о том, каково это — не быть вдовой в двадцать с небольшим. Позже писала о том, каково это — снова влюбиться. «Ты пишешь, как открытая рана», — сказал приятель и я поблагодарила его.

«Такого не может случиться с хорошим человеком», — прочитал мой друг и положил телефон на диван экраном вниз и глубоко затянулся одной из сигарет Джона. «Да, черт возьми, может», — сказал он через минуту. «Такое случается с хорошими людьми каждый день».

Под этим мы подразумевали смерть, а также все остальное, что произошло с Джоном. Мы просмотрели стопку открыток с соболезнованиями, разложив отдельно тех людей, которые нравились Джону (небольшая стопка), и всех людей, которых Джон любил (стопка поменьше), и всех тех, с кем Джон был груб (большая стопка), и тех, о которых никто из нас никогда не слышал (самая большая куча). Человек, которого они все оплакивали, выглядел почти неузнаваемо, что было странно, потому что эти люди знали его только по работе. Он невероятно легко относился к смерти, и писал очень забавные вещи о том, каково это умирать молодым. Также, как и я, он писал о себе. Мы оба писали за деньги о его смерти; мы пытались сделать искусство из чего-то ужасного, мы пытались, так сказать, стать Эфрон. В конце концов, все является копией.

Это было очень странно: я стала понимать огромную пропасть между искусством и жизнью. И, наверное, смертью.

И все же мы оба очень, очень старались говорить правду. Это имело большое значение для нас обоих.

После смерти Джона я начала работать над двумя отдельными писательскими проектами. Один из них — это книга воспоминаний, а второй — роман. Воспоминания выходят в этом месяце, а роман, вероятно, никогда не будет опубликован.

Роман никогда не будет опубликован по нескольким причинам, но в основном (и это забавно только в контексте) потому, что он слишком личный.

Забавно, потому что книга воспоминаний, вышедшая в этом месяце, посвящена самому личному обстоятельству, которое когда-либо случалось со мной: смерти Джона и тому, что из-за этого произошло. Как и все мое творчество, оно становится все более публичным. Я писала о — в произвольном порядке, не по степени важности — своих собственных попытках самоубийства, попытках самоубийства других людей, почему я разорвала связь со своим биологическим отцом, о чем я жалею и о чем не жалею, разорвав эту связь, членовредительстве, самопомощи, своем доме, своем саде, своих домашних животных, своих отношениях и медленной и мучительной смерти моего партнера, с которым я прожила семь лет. Потом писала о том, каково это — не быть вдовой в двадцать с небольшим. Позже писала о том, каково это — снова влюбиться. «Ты пишешь, как открытая рана», — сказал приятель и я поблагодарила его.

Роман, однако, был о сестрах. Да у меня есть сестры. У меня три сестры (что делает нас классическими четырьмя девочками, как Эфроны или Марши), и я написала книгу о четырех сестрах.

Это была моя первая ошибка. Моя вторая ошибка заключалась в том, что я решила вести повествование романа от имени старшей сестры. (Я старшая). Третья — заключалась в том, что я думала, что это важно, если они четверо будут не очень похожи на нас четверых. Я утешала себя мыслью, что вымышленные сестры были замужем за разными людьми — например, за итальянским миллиардером — или работали на разных работах — артисткой перформанса — или жили в Нью-Йорке; и эта идея поддерживала меня в течение нескольких лет, когда я описывала невероятные ситуации, которые с ними происходили. Ничего из того, что случилось с вымышленными сестрами, никогда не случалось с нами. Все было выдумано. Это были выдуманные персонажи. Любое сходство с любым человеком, живым или мертвым, является чистым совпадением, как иногда пишут в специальных оговорках в начале романов.

И все же, когда я перечитала многолетнюю работу, я подумала: «Ну, нет».

Я перешла границу, но я даже не подозревала о ее существовании. Где проходит эта граница, зависит от субъективности, пишет Делия Эфрон в том эссе о смерти своей сестры. Возможно, для вас я уже ее переступила или переступлю, но для самой себя я этого не делала и не собираюсь делать.

Так появилась граница; и граница эта была художественной прозой. И тот факт, что это была художественная проза вызывал непреодолимое желание (я чувствовала) попробовать и разобраться, что я на самом деле чувствовала и в отношении какой сестры; тогда как в «воспоминаниях» я просто писала, что думала, или то, что хотела, чтобы вы думали, что я думала, и все. В художественном произведении я боялась, что могу проговориться, даже не подозревая, что держу это в себе; и того, что произойдет, если я напишу об этом. Я боялась, что в художественном произведении я что-то теряю и даже что-то краду.

До своей смерти Джон делал для меня кое-что очень милое — и об этом я никогда раньше не рассказывала, это всегда было личным для меня, но теперь мне важно поделиться, — он рисовал для меня комиксы, как правило, в моменты, когда он собирался выйти из дома, а я как раз возвращалась. Я приходила и находила комиксы на кухонном столе, или на баночках со специями, или на своей подушке. Я должна была сохранить их, но не сделала этого, так что единственное доказательство того, что они существовали, находится здесь, в этой статье. Возможно, на самом деле это и есть причина, по которой я ее пишу: он был живым, он не отличался особой любезностью, и он рисовал комиксы просто для того, чтобы смешить меня.

Комиксы представляли собой сериал, в котором было всего два персонажа. Две известные британские писательницы, две сестры, обе имеют титул дамы ордена Британской империи за вклад в литературу: Маргарет Дрэббл и Антония Сьюзен Байетт. Сестры — как в комиксе, так и в реальной жизни — вели пресловутую полемику из-за искусства.

Дрэббл, о Байетт:

Она была так расстроена, когда узнала, что несколько десятилетий назад я написала о любимом семейном чайном сервизе, потому что сама хотела о нем написать. Ей казалось, что я присвоила себе то, что мне не принадлежит. Писатели — люди территориальные, и они болезненно воспринимают посягательство на их собственность.

Байетт, написавшая свой собственный «роман о сестрах», к Дрэббл: с любовью/ я должна перед тобой извиниться.

И еще, конечно, есть свадебные клятвы Делии Эфрон, которые звучат в устах «Неспящего в Сиэтле» Сэма Болдуина (Тома Хэнкса) и приписываются — настоящим Томом Хэнксом и на похоронах Норы — Норе. Это было похоже на возвращение домой, но не в тот дом, который я когда-то знала.

«Это мое», — говорит Делия своему мужу; или говорит, что она говорит в своем собственном эссе о Норе «Потерять Нору» (Losing Nora). Сборник эссе называется «Сестра, мать, муж, собака (и т.д.)». Сначала сестра.

Мне было интересно, смогла ли бы я позволить своей сестре написать о смерти Джона, как это было с ней. Мне было интересно, смогла ли бы я позволить своей сестре написать о моей собственной смерти, а потом подумала, что не смогла бы ей помешать. Мне было интересно, смогла ли бы я писать о таких вещах — какие пишу и в данный момент, — которые помешают моим сестрам писать о них. Мне было интересно, смогла ли бы я, метафорически или нет, написать о чайном сервизе.

Это книга воспоминаний, а значит, продукт художественного творчества, с этой фразы я начала свою новую книгу. Мне хотелось, чтобы меня правильно поняли. На написание книги у меня ушло три с половиной года, и я всем дала вымышленные имена. Я убрала несколько отрывков, которые показались моим издателям опрометчивыми, и еще множество тех, которые показались опрометчивыми моим друзьям: слишком щемящими. Но все равно было страшно. На самом деле я по-прежнему боюсь, что неправильно поняла некоторые детали жизни и смерти Джона.

Я боюсь, что даже использование его имени в этой статье каким-то образом разрушит мою жизнь: что кто-то попытается сказать мне, что я поступила неправильно. Люди иногда так делают. Для них он был одним человеком, для меня другим. Он был великодушным и вредным и рисовал мне комиксы про литературные баталии, но он был таким не для всех, и люди любят мне это говорить. Им нравится рассказывать мне, как он принадлежал им, так же они рассказывают Делии о Норе. И в некотором смысле, я, конечно, нарываюсь на неприятности.

«Я могу понять, почему Нора не хотела, чтобы о ней что-то писали», — сказал не указанный по имени друг Джесси Корнблата для его статьи. «Мне кажется удивительным то, что она могла написать о себе сотни страниц, но при этом быть против, чтобы кто-то другой делал это».

Лично мне кажется удивительным то, что кто угодно, кто может это сказать — друг! — и никаких проблем. Проблема, как всегда, в том, кто пишет. Кто будет говорить? Кто расскажет эту историю? Кому достанется чайный сервиз и сколько будет стоить отказ от него?

В юридическом соглашении о расторжении брака Эфрон согласилась никаким образом не упоминать свое имя в «Оскомине». Она согласилась больше не писать ни о своем разводе, ни о своей семье. Она согласилась убрать его из любого возможного телешоу и дать Бернстайну право наложить вето на сценарий фильма.

«Paramount считает [сценарий] полностью вымышленным», — сообщил источник The Washington Post, как бы то ни было, адвокаты ясно дали понять, что это не так и быть не может: если это был полный вымысел, почему он стал камнем преткновения при разводе? Почему Эфрон четко разъяснила в соглашении о разводе, что «отец в... «Оскомине» всегда будет изображаться как заботливый, любящий и добросовестный отец»? Граница была размыта; граница была налицо; и все же — каким-то образом, несмотря на прессу, несмотря на «друзей», так стремящихся выразить свои собственные эмоции, — Эфрон все еще оставалась главной.

Проблема, как всегда, в том, кто пишет. Кто будет говорить? Кто расскажет эту историю? Кому достается чайный сервиз и сколько будет стоить отказ от него?

Дело, я полагаю, в том, что вся художественная литература автобиографична; все мемуары в какой-то степени выдуманы. Писать о том, что знаешь— банально, но, как и любая банальность, она является таковой только потому, что вы уже слышали это много раз. Вы можете писать только о том, что знаете. Вы можете писать только о том, что вы думали, что видели, и что помните; а когда речь идет о боли, память может быть странной и непостоянной, яркой в одних местах и туманной в других.

Память нередко бывает странной. Ненадежный рассказчик — это каждый рассказчик; и каждый человек в тот или иной момент является рассказчиком. Правда в том, что мы не можем не рассказать о событиях, случившихся с нами, как бы мы это ни упаковывали: сплетня, донос, книга. Статья, публичное оскорбление, интервью, роман, мемуары. Границы между этими вещами пористы и искусственны; они существуют свободным тонким слоем вокруг живых, движущихся тел историй. Мы хотим приблизиться к тому, что находится за границей — к реальной вещи, к реальному человеку, — поэтому мы раздвигаем их.

Великое противоречие, лежащее в основе всего этого, заключается в том важном, что нас сближает — слова и их порядок, — которые являются и тем, что разделяет нас. Писательство — это искусство установления связи, но также и искусство дистанцирования: я пишу, вы читаете. Мы подносим зеркало к жизни и удивляемся, когда предметы в зеркале выглядят меньше, чем кажутся.

Любое писательство — это попытка дистанцироваться от чего-то неприятного; я хочу убрать это из своей жизни и перенести в вашу. Я хочу контролировать неконтролируемое: если боль — это потеря контроля, то писательство — это высший акт возвращения его обратно. Писательство — это попытка держать себя в руках.

Шоу-хаусы IKEA имеют свою цель, и цель состоит в том, чтобы все в них имело свою цену и свое место.

Вскоре после того, как Джон умер, и все его вещи забрали — нашу кровать, наши кастрюли и наши картины, — я оказалась в IKEA. Мне нужно было строить дом, и я собиралась сделать это на деньги, вырученные от написания книги обо всем, что причиняет боль. Я все еще плакала почти все время. Я сидела на кровати в одном из маленьких выставочных залов и смотрела через витрину в коридор IKEA. «Это было похоже на возвращение домой, но не в тот дом, который я когда-то знала», думала я. А потом купила кровать, а также комод, который к ней прилагался, и вернулась домой писать. Тогда я поняла, что собираюсь написать об этом. Это было единственное, что я могла сделать.

На написание этой статьи, я полагаю, у меня ушло четыре года. Я начала ее в тот день в IKEA, когда не могла перестать плакать. Кое-что из этого произошло вот так. Кое-что нет. Здесь поднимались вопросы, которые причиняли мне боль: почему смерть Джона означала, что у меня больше нет кровати? Почему «день, когда мы сообщили о смерти Джона» отличался от дня, когда он действительно умер? Это воспоминания, а значит, своего рода вымысел.

Послушайте: я стараюсь не писать о чайном сервизе. Я стараюсь не переходить границу, и в этой статье я пытаюсь сказать вам, что все это правда, как я ее понимаю. Все это реальность, так как я ее воспринимаю.

Суть в следующем: экстрасенс была права.

Возможно, не по поводу денег, не для меня. (Хотя я живу надеждой).

Она была права насчет писательства.

Элла Рисбриджер (Ella Risbridger)

Совместный проект Клуба Лингвопанд и редакции ЛЛ

Книги из этой статьи

Читайте также

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 февраля 2022 г.

7K

Не начинайте постельную сцену, если в гости пришла тёща: как я написал роман за месяц

-

-

-

-

-

-

Писательство правда забирает боль. Говорю как человек, написавший книгу в один из самых сложных периодов своей жизни.