3 сентября 2020 г., 20:33

1K

Пережить неспокойные времена с Джейн Остин

Джейн Остин жила, писала и умерла в то время, которое ей казалось, возможно, почти таким же беспокойным, каким нам кажется наше.

Как шесть неожиданно дальновидных романов помогли мне пережить восемь лет, двое родов, одну смерть и меняющийся мир

Автор: Рейчел Коэн (Rachel Cohen)

Около восьми лет назад, незадолго до рождения нашей дочери и за год до смерти моего отца, Джейн Остин стала для меня единственным автором. Я читала ее перед сном и всякий раз, когда просыпалась ночью; я читала ее за своим столом, когда не могла продвинуться в написании биографии, которую уже должна была закончить; и в медленно движущемся по своему маршруту через реку автобусе, по дороге на приём к акушеру-гинекологу. Я дочитывала сцену и перелистывала страницы назад, чтобы прочитать ее снова, почти этого не замечая.

Было ли это отступление, затворничество? Жизнь быстрым потоком бежала по незнакомым землям. На подходе был ребенок, которого мы с М. давно хотели. Я раньше жила и преподавала в Нью-Йорке, но теперь мы находились в Кембридже, штат Массачусетс, где преподавал М. Мой стол стоял в нашей гостиной. Мой отец болел уже несколько лет, и мы с тревогой ждали известий о его здоровье. Новости из остального мира были мрачными: в Сирии все сильнее бушевала война, в феврале был убит Трейвон Мартин. Предстоящие выборы казались напряженными и значимыми. По ночам я завершала день так же, как складывала детскую одежду, которую дарили нам люди — беспокойно.

В прошлом, когда я была вся в работе над проектом, если кто-то, случалось, спрашивал меня, что я читаю, я испытывала облегчение. Сказать: «Я читаю "Беспокойные обстоятельства" ( Nervous Conditions ) или «Я читаю русских поэтов» — это значит сказать, среди прочего: «Я внимательна». Если бы вы сказали мне, что грядут годы, когда дела нескольких английских семей станут во многом определять мое читательское воображение, я бы была в ужасе.

Я читала Остин так, как говорила о чтении Мэнсфилд-парка Вирджиния Вулф — «по два слова за раз». Из всех фрагментов и отрывков, которые я почти выучила наизусть, моей любимой была сцена ближе к концу «Доводов рассудка» , когда Энн Эллиот (одинокая, независимая центральная фигура книги) спорит со своим другим капитаном Харвиллом. Они обсуждают, кто более верен в любви — мужчины или женщины. Харвилл, чей брак пережил многочисленные плавания на корабле (капитан Харвилл – моряк – прим. пер.), встает на сторону мужчин, отмечая, что книги всегда описывают женское непостоянство. Энн не сразу находится с ответом. Она молчала на протяжении большей части книги; в редких случаях, когда она говорила, никто на самом деле не слушал. Но, столкнувшись с провокацией Харвилла, она находит в себе новое мужество. «У мужчин куда более средств отстаивать свои взгляды», — говорит она. «Образованность их куда выше нашей; перо издавна в их руках. Не будем же в книгах искать подтверждения своей правоте» (здесь и далее пер. Е. Суриц). Вместо этого она говорит о собственном опыте и наблюдениях о том, как любят и горюют об утраченной любви, настаивая на том, что женщины способны «любить дольше, когда у любви уж нет надежды на счастье или возлюбленного уж нет в живых».

Почему Энн важно не только горевать о своей любви, но и заявить о том, что она понимает в горе. Сначала я не думала над этим вопросом, мне просто нравились ощущения от этой сцены, ее открытость, чувство ветерка. Я сидела в автобусе, чей маршрут пролегал через реку, пальцем заложив это место в «Доводах рассудка», и думала о малыше, который скоро должен был родиться, о моем больном отце. Я чувствовала себя слабой, отстраненной как от прошлого, которое, как я думала, мне известно, так и от будущего, которое ожидала.

Наш малыш родился весной 2012 года. Все наши родители были там. В сентябре мой отец приезжал еще раз, на конференции. Он был профессором теории организации, интересовался руководством и сотрудничеством. Он изучал, как люди учатся, работают и играют вместе. Во время этого визита мы с ним долго прогуливались по парку Фрэш-понд (в переводе с английского «свежий пруд», название местного парка с прудом — прим. пер.) в Кембридже (имеется в виду город в штате Массачусетс в США — прим. пер.), моя малышка была начеку и из своей коляски осматривала всё вокруг. Я не позволяла себе думать о том, что впоследствии окажется правдой — что это будет моя последняя настоящая прогулка с отцом. Он сказал мне, что считает, я должна подумать о возвращении к преподаванию, и этим привёл меня в раздражение.

Во многих отношениях, смерть неизменно присутствовала в мире, где появился наш ребенок. Читая новости, казалось, насилие временами было близко, а иногда далеко и нереально. В декабре мои друзья задавались вопросом, как рассказать своим детям о двадцати семи людях, убитых в начальной школе Сэнди Хук. К Рождеству мы с семьей начали понимать, что отец очень болен. В феврале он скончался. Мы все смогли вернуться домой, чтобы быть с ним. Горе сопровождает нас всю нашу жизнь, и ничто не избежит соприкосновения с ним.

Взросление нашей дочери включало ежедневные усилия и прекрасные моменты. Она любила, когда её поднимали повыше, чтобы посмотреть на знак «Стоп» на нашем углу. В апреле я отправила фотографию её с этим знаком другу, который написал мне, чтобы я оставалась дома; Кембридж оказался «под замком» после взрыва на Бостонском марафоне. Противостояние закончилось выстрелами, которые мы услышали через открытые кухонные окна.

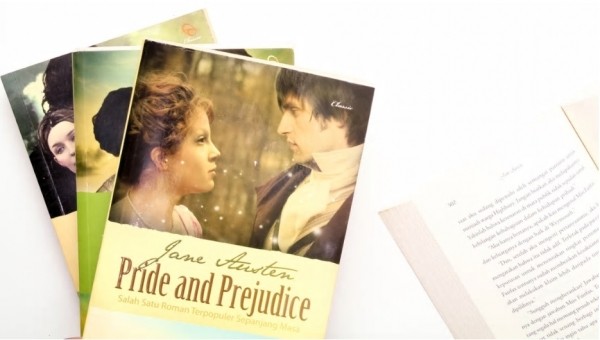

Я тогда в основном читала «Чувство и чувствительность» и иногда ругала себя за это: там война – это восторги девиц из-за военной формы, слуги говорили всего раз или вовсе молчали, бедность было легко не заметить. Нашей дочери еще не было двух, когда я смогла снова забеременеть. Когда я отправилась в больницу рожать, то взяла с собой Гордость и предубеждение . Всю невероятно снежную зиму и последовавшую за ней прекрасную весну я возвращалась к девяти словам: «До этого момента, — говорит себе Элизабет Беннет, держа в руке раскрывшее ей глаза письмо мистера Дарси, — я никогда по-настоящему не знала себя». Я не знала, почему эти строки казались ясными и цельными, и неисчерпаемыми, но так и было.

Однообразные дни наедине с детьми проходили словно в тумане. Я уже не могу вспомнить, когда впервые прочитала последнее, незаконченное эссе Лайонела Триллинга «Почему мы читаем Джейн Остин». Трилинг читал курс по Остин в Колумбийском университете в 1973-м, на фоне постоянных антивоенных демонстраций в кампусе и усугубляющегося Уотергейтского скандала. Он был поражен, когда более ста пятидесяти студентов умоляли записать их на курс, как будто читать Остин было их «призванием» и способом выразить «отвращение к современной жизни». Он писал, что его ученики, «которые так хотели изучать Джейн Остин, верили, что тем самым они могут каким-то образом подняться над нашим печальным современным существованием, что из нынешнего утомляющего и иссушающего мира они могут вернуться в мир, в котором, как кажется мысленному взору, намного больше деревьев, чем людей, мир, в тени зелени которого жизнь на мгновение может стать "зеленым раем"».

Идея о «зеленом» рае. Хотел ли Трилинг сказать, что его ученики были ностальгирующими традиционалистами, оглядывающимися на прошлое в поисках смысла? Или произведения Остин содержали своего рода идеализм, способ смотреть вперед? Я знала, что темп её романов совпадал с моим, когда я старалась сохранить воспоминания о моем отце, пытаясь представить, какое будущее ждет моих детей.

К тому времени наш сын уже был достаточно взрослым, чтобы сидеть. Мы вывезли его на прогулку по парку Фрэш-понд в коляске, как и его сестру. Я решила, что попробую написать о чтении и перечитывании Остин. Хотя я провела большую часть своей взрослой жизни за написанием биографий художников и писателей, я почти не задумывалась о том, могут ли жизнь и семья Остин пролить свет на темы преемственности и разрыва, которые я чувствовала в ее творчестве. Из биографии Клэр Томалин Жизнь Джейн Остин я с удивлением обнаружила, что жизнь Остин разделил спокойный, но основательный переезд. Остин росла вместе с братьями и сестрой в скромном и веселом семейном доме в ректорате в Стивентоне, где написала первые черновики, из которых потом вышли Чувство и чувствительность и «Гордость и предубеждение». Тогда, перед самым её двадцатипятилетием, отец, с которым она была очень близка, объявил, что они переезжают. Как говорится в книге, когда Остин узнала, что они уезжают, то упала в обморок. После своего отъезда семья путешествовала в течение многих лет. Отец Остин умер, а Джейн, её мать и сестра впали в состояние благородной бездомности. Когда я прочитала это, многое в романах Остин стало вставать на свои места. Я едва могла поверить, что не заметила, что «Чувство и чувствительность» начинается со смерти отца, а затем сюжет следует за сестрами Дэшвуд в поисках нового дома.

После переезда из Стивентона прошло восемь с половиной лет, прежде чем Остин снова обрела дом и смогла дописать книги до конца. Она опубликовала четыре романа между 1811 и своей смертью в 1817 году в возрасте сорока одного года. Оставленные ею рукописи «Доводов рассудка» и «Нортенгерского аббатства» были опубликованы её семьёй посмертно.

Через потери в жизни Джейн Остин — отца, дома, уверенности в будущем, пространства для творчества — пролегали трещины ее мира. Остин жила, писала и умерла в то время, которое ей казалось, возможно, почти таким же беспокойным, каким нам кажется наше. На протяжении всего своего существования Англия вкладывала свои ресурсы в строительство морской империи, обладающей полной захватнической властью. Остин прожила несколько лет у побережья, с тревогой ожидая, не вторгнется ли туда Наполеон. После 1807 года, когда Соединенное Королевство окончательно запретило торговлю порабощенными людьми — хотя и не саму практику рабства, — братья Остин, Фрэнк и Чарльз, помогали патрулировать воды и ловить корабли, незаконно перевозящие рабов.

Личные симпатии Остин были полностью на стороне аболиционистов. Она жила в доме Фрэнка, недалеко от морского транспортного узла Портсмута, и часто писала обоим своим братьям, пока они были в море, из первых рук узнавая из их сообщений об условиях содержания рабов на борту.

И все же в ее книгах исторические события упоминаются мельком, и современный читатель может легко их пропустить. Работорговля почти не упоминается прямо — один раз в нескольких строчках в «Эмме» , и ещё раз в известном отрывке из «Мэнсфилд-парка». Героиня этого романа, Фанни Прайс, оставляет свою бедную семью в Портсмуте, чтобы жить в Мэнсфилд-парке со своим дядей, сэром Томасом Бертрамом, и его семьей. Сэр Томас также владеет поместьем в Антигуа и, можно предположить, рабами, которые там трудятся. Он — суровый патриарх, который относится к людям как к средству приобретения собственности — или же как к самому имуществу. (Как заметил Эдвард Саид (известный литературный критик — прим. пер.): «Чтобы получить право на Мэнсфилд-Парк, нужно сначала покинуть дом в качестве кого-то вроде слуги или, в крайнем случае, перевозимого товара».) После возвращения сэра Томаса из путешествия в Вест-Индию Фанни спрашивает своего кузена: «Разве ты не слышал, как я спросила его о работорговле прошлым вечером?» Она имеет в виду сцену, которая кажется крайне важной, но которую Остин намеренно оставила вне страниц книги. Об этом разговоре упоминается настолько ненавязчиво, что многие читатели Остин, в том числе и я, отвечают на вопрос Фанни только гораздо позже, возможно, с недоумением: «Нет, я не слышал».

Когда я вернулась домой, чтобы побыть с отцом в последний раз, я взяла с собой «Мэнсфилд-парк». То, что, как я думала, я хотела от книги, — это тайная комната Фанни высоко под крышей, где она перебирает воспоминания о своем детстве, вспоминая семью, с которой она разлучена. Я не думала ни о Саиде, ни о принудительном труде, я даже не слушала Фанни — не совсем. Но книга поддерживала меня, потому что у нее была сложная география, которая связывает разные семьи и различную историю. Есть много способов, которыми можно лишиться дома детства; борьба с утратой — часть того, как вы обретаете другое чувство дома, другой взгляд на мир. Полным тревоги летом 2016 года в Стэндинг-Рок (индейская резервация, расположенная в Северной и Южной Дакоте – прим. пер.) проводили свою кампанию защитники мировых водных ресурсов, страну ждали очередные выборы, а наша семья переезжала в Чикаго. В аэропорту наша дочь, которой сейчас четыре года, надеялась на хорошее предзнаменование — что нашим будет самолет с нарисованной на хвосте радугой. Мы приехали в новый город и стали изучать новый район. Места, о которых я писала в более ранних книгах, теперь были у меня перед глазами: несколькими кварталами севернее, на Вудлоун-авеню – то место, где жил Элайджа Мухаммад (американский общественный и религиозный деятель – прим. пер.) и где обедал Джеймс Болдуин в книге The Fire Next Time («В следующий раз — пожар»); мы часто бывали в Грант-Парке, где полиция напала на протестующих на Демократической конвенции 1968 года.

К тому времени моё давнее сочинение об Остин растянулось и закрутилось, и превратилось в книгу. Но голоса некоторых моих друзей звучали у меня в голове, не давая покоя. «Чтиво для утешения», — сказал один интеллектуал резко. «Остин слишком бытовая», — заметил другой, оглядывая нашу гостиную.

Впервые за пять лет я собиралась снова вернуться к преподаванию, к чему меня призывал отец во время своего последнего визита. Я была взволнована, нервничала и грустила. Когда я готовилась к занятиям, мне было интересно, что бы он подумал об этой квартире, в которой никогда нас не видел, о книгах, которые я читаю, или о той, которую я пишу.

Чего бы я только ни дала, чтобы поговорить с ним о мире. Тем летом на моем экране появились фотографии детей, умирающих в Сирии, Йемене и Сальвадоре; к сентябрю более трехсот тысяч мигрантов пересекли Средиземное море. Если вспоминать о том времени, опираясь на очерки о путешествиях, чтении и искусстве, то кажется, многие люди были словно в заточении, ничего не зная о событиях в мире. Я и не думала задавать читать Остин; читать ее, казалось, все еще было моим личным делом. Раньше я учила писать о вояжах и островах, и я решила сделать это снова, но на этот раз обратить больше внимания на тему вынужденной миграции и бегства. Я бы также проходила со студентами «Средний путь» В. С. Найпола, но еще бы добавила эссе Эдвидж Дантики о Гаити и главы из автобиографии Олауды Эквиано.

Той осенью выборы разделили мой класс надвое. Мы встретились утром после голосования. Никто не знал, что делать. Мы медленно прочли вслух стихотворение. Это был «Крузо в Англии» Елизаветы Бишоп, мрачная поэма о попадании после кораблекрушения на вулканический остров, и о том, можно ли когда-либо почувствовать себя дома. Вместе наши разные голоса говорили с терпеливым вниманием. В последующие недели и месяцы я, как и многие, искала признаки того, что все еще этично делать созерцательную работу.

Вместе с коллегой я начала редактировать антологию миграционных историй от людей в университете и по соседству — истории, начиная с Вьетнама, Боливии, Пуэрто — Рико, Миссисипи, Индии. Когда я пыталась поговорить с детьми об этих историях, я чувствовала, что они знают, что я говорю с ними о смерти. Наступило еще одно лето, и мы ждали промежуточных выборов. Мы с М. с каждым из наших детей побывали в отделении неотложной помощи с травмами, которые дети обычно получают на игровых площадках. В июне мы делали таблички, чтобы протестовать против разлучения семей. Наш сын плакал, потому что еще не умел писать, а таблички, казалось, были очень важны.

В своём кабинете на верхнем этаже нашего дома я продолжала сбиваться с пути, а иногда и находить его снова, путешествуя по страницам «Мэнсфилд-парка» и «Эммы». Постепенно я узнавала более радикальную, сложную Остин, которая уже была знакома многим другим ученым. Начиная с 1811 года, брат Остин Чарльз, его жена Фанни и их маленькие дети находились в Портсмуте на портовом дежурстве на борту корабля её величества «Намюр». «Намюр» был легендарным кораблём, который участвовал в войнах за американскую независимость и испытал на себе последствия Трафальгарского сражения. «Намюр» – это также тот корабль, на котором в 1759 году служил Олауда Эквиано и о котором потом писал. Независимо от того, читала ли Остин Эквиано, его книга была широко распространена с 1789 года. Красота его языка и живые голоса его многочисленных персонажей стали частью языка читавших его писателей-аболиционистов, как и историка Кларксона, в которого Остин, как она писала сестре, была «влюблена», и Уильяма Купера, любимого поэта Остин.

Со времени «Настоящей Джейн Остин» Паулы Бирн (Paula Byrne, «Real Jane Austen», 2013) получило широкое признание мнение, что Остин назвала поместье Мэнсфилд в своём романе в честь лорда главного судьи Мэнсфилда, который заложил правовую основу для Закона об отмене работорговли 1807 года. Вымышленный Мэнсфилд-парк не маяк свободы, так что Остин, должно быть, задумала что-то сложное, когда решила связать роман с реальным лордом Мэнсфилдом, человеком, чья общественная и частная жизнь были очень любопытным образом переплетены. У них с женой не было собственных детей, но они воспитывали двух приемных дочерей. Одной из них была их внучатая племянница Дидо Белль, родившаяся в 1761 году. Белль была дочерью племянника лорда Мэнсфилда, британского морского офицера, и Марии Белль, женщины, попавшей в рабство в Вест-Индии. Истории ещё не известны никакие записи о том, как обращались с Марией Белль или о том, что она подумала, когда в 1765 году её дочь, которой было всего около четырёх лет, привезли в Англию, на воспитание её прадеду. Дидо Белле было около одиннадцати, когда лорд Мэнсфилд написал в деле Сомерсетт против Стюарта, что институт рабства сохранялся долгое время после того, как причины его были «стерты из памяти», и пришел к выводу, что «в законах нашей страны нельзя найти никакого обоснования рабству».

Остин познакомилась с другой дочерью семьи Мэнсфилд в 1805 году, примерно через год после смерти Дидо Белль.

Остин, возможно, задавалась вопросом, как и другие, имела ли Белль, которая получила образование и стала частным секретарем своего великого дяди, влияние на работу лорда Мэнсфилда. В книге, которая разделяет имя Мэнсфилда, Фанни — бедная племянница, а не слуга и уж точно не рабыня. Но в десять лет её против воли привозят дом дяди и заставляют понять определённую динамику власти.

Гуляя однажды с компаньоном вдоль живой изгороди, Фанни рассуждает о природе памяти: «Если какую-то из наших способностей можно счесть поразительней остальных, я назвала бы память. В её могуществе, провалах, изменчивости есть, по-моему, что-то куда более откровенно непостижимое, чем в любом из прочих наших даров. Память иногда такая цепкая, услужливая, послушная, а иной раз такая путаная и слабая, а ещё в другую пору такая деспотическая, нам неподвластная! Мы, конечно, во всех отношениях чудо, но, право же, наша способность вспоминать и забывать мне кажется уж вовсе непонятной» (пер. Р. Облонской).

Фанни использует язык империй — их послушания, тирании и неравенства, — предполагая переплетённое понимание личной и исторической памяти. Со временем это понимание, рожденное разрывом в жизни Фанни, помогло мне думать о моем отце и его истории, не отворачиваясь от мира.

Нашим детям сейчас восемь и пять. Мой отец часто присутствует в моих мыслях, но всего пару раз я почувствовала его присутствие в реальности – один раз гуляя по парку Фрэш-понд, когда поднялся ветер; второй раз в самолёте, пролетая низко над водой. Мысли о нем возвращаются в неожиданные моменты, и не полностью, как это обычно бывает и с историей.

Весенним утром в прошлом году я прочитала новость — сотни людей были похоронены после взрыва на Шри-Ланке, президент написал в твиттере об импичменте, а затем я пошла на семинар моей коллеги для выпускников, чтобы поговорить с её студентами об «Эмме». Студенты также прочитали мое собственное сочинение о прочтении «Эммы», которое стало частью моей книги. Моя коллега рассказала мне о своей книге, над которой она работала десять лет. «Было трудно, — сказала она, — закончить проект, начатый в совершенно другом месте, с другими идеями и устремлениями». Когда начались занятия, я обнаружила, что говорю ее ученикам, что таковы книги: у них очень часто больше слоев, чем они могут нормально вместить. Это часть того, что делает книгу местом, в которое читатель может вернуться в разное время в течение жизни.

Сама Остин работала над идеями, сценами, фразами и персонажами в «Эмме» в течение двадцати лет. Была еще одна Эмма, в романе, который она назвала Уотсоны . Эту книгу Остин забросила после смерти отца. Эта Эмма тоже была прекрасна, особенно прекрасно обращалась с детьми, и нашла подходящее место среди сообщества сельских танцев. Более поздняя Эмма имеет некоторое сходство с ней, но забота Остин о лидерстве – «во всех отношениях, лучше всего Эмме подходило лидерство», пишет она — вероятно, развилась позже, когда война давно стала частью повседневной жизни. Остин написала последнюю версию «Эммы» в месяцы, предшествовавшие Столетней войне. Союзники снова начали наступление на Наполеона, как только Остин закончила свою рукопись. Эмма должна считаться с собственным наполеонизмом; она, как называет её Остин, «имажинистка». Потерявшись в своем воображении и в самой себе, Эмма, как она в конце концов понимает, подвержена «невыносимому тщеславию, «мании величия» и «беспардонному высокомерию», тираническим попыткам «устроить судьбу каждого». Но она также способна на другой вид воображения, который помогает ей обращать внимание на других. Истинная функция воображения, по мнению Остин, — не только сопереживание, но и некая опора в трудном мире.

Мне было интересно, беседуя со студентами об «Эмме» после многих лет моей борьбы с ней, увидеть, как охотно и кропотливо они читают роман. Для них естественно было спорить по поводу Остин и института рабства, Остин и положения женщин, Остин и Наполеоновских войн. Для них естественным было даже обсуждать мои отношения с «Эммой». Студенты сказали мне, что личная критика показала им другой способ думать об отношении к чтению, которое должно у них быть. Один из студентов был из Кембриджа, и он рассказал, что часто гулял по парку Фрэш-понд, где, как я описывала, гуляли и мы с отцом. Я поняла, что мой отец теперь фигура в пейзаже чужого воображения. Мое эссе — своего рода разговор с Остин и с отцом — не было заявлением того рода, что делает Энн Эллиот, но я написала его, чтобы подумать о том, что значит любить, «когда любимого человека уже нет». Студенты тоже находили способы путешествовать по книгам – через время и историю. Идея «зёленого» рая это не ностальгия, не утопия; это способ передвигаться с другими людьми по суровой земле.

Этот отрывок взят из книги Рейчел Коэн «Годы с Остин», которая выходит в июле в издательстве «Farrar, Straus & Girroux»

Рейчел Коэн — профессор программы творческого письма Чикагского университета и автор трёх книг, в том числе вышедшей совсем недавно «Годы с Остин: мемуары в пяти романах»

Интересные мысли высказывает автор, но больно много она переживает. Если ей было так тревожно и неспокойно в 2016, когда по нынешним меркам вообще ничего не происходило, какого ей сейчас? У меня от постоянных переживаний идут проблемки со здоровьем, так что я практическим путем выяснила, что эмпатию и тревожность иногда нужно выключать, а то так и выгореть недалеко :О