Больше историй

27 апреля 2019 г. 14:30

3K

Статья: в прекрасном и яростном мире

Поговорим о Набокове, Андрее Платонове, Борхесе и Саше Соколове? С ними, поговорим?

Это будет разговор с текстом, свободная статья, на манер свободного стиха: эдакие лирические заметки на полях, рисунки на полях, обыгрывающие многие тайные смыслы в романе и водяные узоры биографии Соколова.

В Викторианскую эпоху была славная привычка ноготком делать пометки на полях.

Часто это было похоже на бледные, летучие силуэты различных фаз месяца.

Иногда это походило на странные отпечатки на прибрежном песке, от ножек каких-то дивных птиц, или же пяточек ребёнка, намокших небом воды.

Вечерний, карий отлив строк, на вдохе - силуэт луны далеко, - попятится робко, и обнажит белый песок полей страницы: утро колосится колкой и яркой травой.

Славно у Соколова: река мёртвых, сумрачная Лета, что протекает под землёй, у него весело течёт среди улыбок детей и цветов, на солнце, где птицы ныряют в небо, замирая на миг белыми, спелыми парусами изогнутых крыльев, намокших солнцем и синевой ветра.

Если такая река среди живых, то смерти среди людей - нет: она одна из граней безумия, ложного искривления мира, как и зло.

Некая лживая складочка ряби на воде, преломляющая свет не так, как должно: помните, как в детстве ребёнок, безумец по речам, но поэт по чувству, подойдёт к реке, с улыбкой нагнётся и нежно погладит волну, и отражённых в ней синих птиц, и высокую, счастливую листву деревьев, и складочка ряби разгладится, и безумия - смерти, в мире не станет, и река волшебно обратится в голубое течение вечного лета, на берегу которого - каникулярные души, освободившиеся от скучнейшей зубрёжки никому не нужных истин.

На берегу лета - жёлто-бурыми красками, словно отражённые, как на картине Ван Гога, низкие, почти прирученные звёзды и планеты, раскинется райский осенний сад, и зелёные вспышки весны, тепло качнутся на водах прозрачною ряской, в окружении пёстрой, лиственной ряби небес... ( Соколов смутно обрисовал в романе силуэты Адама и Евы, но в виде шизофренического мальчика и Евы. Но разве Ева, созданная из Адама, не была нежнейшим его безумием, новым голосом в его голове и сердце? Разве они не были - "едина плоть"? К слову, очень интересный и открытый вопрос о гендерной природе голоса в голове мальчика).

Итак, времени больше не станет, как и было завещано, и голубой мотылёк самолёта, почти гумилёвского, заблудившегося, блаженно и легко разрывая паутинки часовых поясов, пролетит по самым разным веками и странам осени, весны и лета, в их роскошно перетасованном порядке.

Смерти - нет, и общаться с красотой мира можно в оригинале, без посредников: тайная мысль Соколова - искусство, это и есть река забвения, Лета, но протекающая в тайне у всех на виду.

Запросто можно, как мальчик из романа, стать учеником Да Винчи, написать письмо Набокову или его жене Вере, поздороваться и улыбнуться на улице Симоне де Бовуар...

На днях я так и сделал: женщина в парке была совершенно похожа на Симону, и я поздоровался с ней на французском и русском, с совершенно тем же чувством, с каким бы я поздоровался с Симоной, когда она была жива.

И скорее всего с тем же чувством странной, словно бы обернувшейся улыбки, с какой улыбнулась мне моя незнакомка на улице, видимо ожидая дальнейших слов с моей стороны, мне могла улыбнуться и Симона.

Но если бы в этот миг к ней подошёл человек в очках, похожий на Сартра, с сигаретой в руке, я бы вполне мог нежно сойти с ума или же усомниться в том, что живу.

Это чем-то напомнило бы один из самых пронзительных узоров в романе Соколова, выражающего весь трагизм философии экзистенциализма, да и просто является одним из самых трагических эпизодов мировой литературы, вдвойне трагический с своей насильной немоте стиля ( сердце и губы, и крылья, сложенные за спиной - губами, зажаты рукой), т.к. это подано не совсем очевидно, размыто.

Только представьте: несчастный мальчик с раздвоением личности ( внимательный читатель заметит, что личностей всё же больше чем 2), обострённым чувством красоты и мира, и боли за мир, боли самого мира, и я бы даже сказал с нежным синдромом Стендаля, упавшего в обморок перед картиной в музее от избытка красоты, падает сердцем, словами, памятью, в разные времена и мгновения.

Вот он сердцем, словно полуослепшей ладонью души, касается полупрозрачных, мгновенных стен памяти, существования, лирических вспышек природы и снов, людей нездешних, и выдуманных, нежных..

Ладонь порхает по стенам, пейзажам за окнами, но опирается в итоге - в стекло голубое, немое, с матово замёрзшими звуками мира, звуками, закрывшими в горе свои лица ( смазанные, неразличимые, всхлипывающие звуки).

Мальчик смутно понимает, что он мечется в замкнутой комнате ада в смирительной, расхлёстанной рубашке плоти.

Он всё это время бежал от какой-то мучительной мысли, истины... и вот, он сделал круг в комнате, среди веков и стран прекрасных, мгновенных, и коснулся увядшего цветка на обоях, и заплакал, ладонь, заплакала; пальцы выстукивают - кап, каап... ибо он понял, вспомнил - любимая девочка, с цветочным именем, с которой он всё это время общался - умерла.

Понимаете? Чтобы уйти от этого, лунно заслонив чёрное солнце смерти, несчастный мальчик создал рай, чувства, равные Леонардо, Моцарту, Шекспиру! и вот теперь, мир, рай, искусство, рушатся за его плечами, вместе с комнатой, оставляя душу наедине с увядшей кувшинкой на обоях, колеблемой тёмной рябью строк, рябью пальцев, вдавливающих ноготки в размытые от слёз, цветы на обоях.

Помните безумную и прекрасную Офелию Шекспира, сошедшую с ума от диссонанса любви к Гамлету и убийством Гамлетом её отца? ( к слову, в романе есть тайная перекличка между старым отцом учительницы Веты Акатовой, в которую влюблён мальчик, и Да Винчи, который по сути тоже является её отцом. Кроме того, имя отца - Аркадий Аркадий Акатов, намекает читателю на гоголевского Акакия Акакиевича, вот только образ шинели, заменила пижама, смирительная рубашка насильственной психиатрии, от которой пострадал отец, в сущности, тоже умерев, как и отец Гамлета. Тройное ААА инициалов отца - это крик несвободы и муки, который отзовётся и в самом романе в крике мальчика)

Офелия шла возле реки, срывая цветы со странной улыбкой, и пела цветам... а потом бросилась в воду.

Как там у Рембо? На чёрной глади вод, где звёзды спят беспечно, огромной лилией Офелия плывёт

Это инфракрасный спектр искусства, пространства романа Соколова: эта отсылка к Шекспиру почти не видна.

Бледная нежность лица умершей в водах Леты - кувшинка, которую можно взять в ладони.

Из этой вечной сцены с Офелией, Соколов делает что-то невероятное: само течение романа - голубой и карий посверк течения загробной реки, с плывущей в ней душой-кувшинкой, Офелией.

До сих пор ещё никто в искусстве не смел придать словам Гамлета быть или не быть, экзистенциальный оттенок последнего, трагического разрешения вопроса жизни и смерти.

Эти слова опосредованно сказаны уже не Гамлетом, на пороге безумия, не Офелией, но безумным мальчиком, и не по эту сторону жизни, но с той её стороны, из смерти!

Джон Милле - Офелия

Что нам вечности, мир и рай, если самое главное в мире - погибло! Чем жить, а главное - куда!?

Однажды, человечество, сделав некий круг, коснувшись сияющих красот искусств, пения цветов и звёзд далёких, райских истин религий, упав на колени перед замученной былинкой некоего чувства, поймёт, что истины, бога - нет, и тогда прохладно покачнётся мир голубым и лёгким крылом за его вздрагивающими от слёз, плечами...

Соколов вспоминал в интервью, как не встретился с Набоковым, который его приглашал к себе после восторженной оценки его "Школы", и как он встретился с Борхесом, хотя, оба эти эпизода, тончайшей набоковской мимикрии крыла, как символа цветения пространства, движения, сближения, были очень похожи, почти зеркально и довольно жутко.

Почему Соколов не поехал к Набокову?

Он говорит, что не знал как себя с ним вести, что надеть: Ахмадулина , впервые увидев Набокова, театрально упала перед ним на колени... Соколов мог запросто грохнуться в обморок.

Как вести себя с тем, кто ни во что не ставит Фолкнера, Достоевского, Манна, Вулф, Лорку, Сартра, Камю... и вдруг, очаровывается твоей книгой?

Не будешь же ты говорить с Набоковым языком книги?

Хотя, было бы забавно: Набоков ожидает нормального и талантливого писателя, который расскажет ему, как там, в СССР... а на пороге появляется обыкновенный улыбающийся шизофреник в шляпе, вежливо здоровающийся с Набоковым и... ещё с 2 невидимыми персонажами в комнате: с Гоголем и Достоевским.

Вот бы Набоков удивился... Вера вышла спешно за чаем, и кому-то стала бы звонить.

И вдруг, из комнаты раздались бы голоса, 3 роскошных смеха: Саша Соколов бы не выдержал этой игры и раскололся, приятно удивив Набокова.

Думаю, это была бы идеальная их встреча.

А спустя пару месяцев, играя с другом на полянке возле летней реки, Соколов узнал из радио о смерти Набокова, грустно прошептав на мотив Державина о Пушкине: и в гроб сойдя, благословил..

Так почему же Соколов избегал встречи с Набоковым? В его "Школе", очень много от Набоковской эстетики и даже образности, не говоря уже о бабочках и несовершеннолетних соблазнённых детях, ребёнке, мальчике - Нимфее ( почти нимфетка), - научное имя кувшинки.

Сакральный эпизод её срывания в романе, ещё в дофрейдовой символике, является обыкновенным актом насильственного лишения девственности; разъятия цельности мира души и вечности восприятия девственного мира: противопоставление "я" - миру, безличному "я", от имени которого и заговорили голоса в голове несчастного мальчика.

В начале было слово.. Как это, было? Есть? Будет? А до этого ничего не было? Но это же грустное одиночество шизофренического демиурга и его диалога с собой.

Если же что-то было, что это "что-то" заставили замолчать: звёзды, цветы, птиц... заставили. Или же слово было всегда, но что-то в нас, в боге ли, заслонило ладонями сердце и ум, и мы перестали слушать вечную красоту мира: откроем уши... и слово, тепло так шелестнёт в сумраке, сумраком, и бог театрально удивится своему же слову вечному и человек удивится... смешно и грустно.

Быть может, акт насилия в романе, это акт сопричастности насилия над миром. Желание измолвиться той немотой боли, красоты, что мириады лет томилась в природе: дать слово звёздам, цветам, птицам, реке...

Таким образом, древнейший символ кувшинки, Нимфеи, с которой себя стал ассоциировать мальчик после срывания, является аллюзией на срывание запретного плода с Древа Познания.

Но здесь ведь цветок, а не плод: первоцвет жизни - Древо Жизни. С двуединого древа сорвал мальчик райский "плод", и как было завещано змеем: и будете как боги

Байрон, к слову, в этих словах не увидел ничего лживого, и не понимал, почему змея оболгали "лжецом".

Итак, на неком витке спирали прочтения, это роман об инфернальном мальчике ( в противоположность инфернальной девочке Лолите, Лилит. Но в отличие от "Лолиты", мы видим исповедь не только преступника, но и жертвы: не столько мальчик, сколько - Anima), с возможностями бога, с фаустовым даром останавливать мгновение и обращать его вспять, и в грядущее, не говоря уже об общении с умершими.

В самом романе нет образа Змея, но есть, как сказал бы Набоков, муаровое, змеистое слово "измена", в основе которого лежит подмена, превращение

Измена любимому, любви, себе, душе, разуму и его бунту против безумия мира, насилующего красоту: что лучше, стать безумным для мира, сохранив нежное чувство к миру, или благополучно плыть по течению безумия и жестокости, отказавшись от себя?

Эдакий мальчик-Христос, но чуточку демонический, желающий покарать людей и богов, глумящихся над природой и доведших мир до безумия ( где-то за кадром текста, на полях текста, художественно вырисовывается дивная иллюстрация: мальчик освобождается от смирительной рубашки, словно мёртвый от савана - куколка савана..)

По этой логике мальчик ( Anima), обречён в итоге покарать и себя, и в этом смысле важен третий эпиграф к роману из "Вильяма Вильсона" Эдгара По об инфернальном двойнике.

Один из любимых писателей Соколова - Бунин, вспоминает в "Освобождении Толстого" древнюю легенду об Ангеле смерти, сплошь покрытым глазами от крыльев, до рук.

Удивительно, но мальчик в романе как никто похож на этого ангела, но смерти для мальчика, нет, и он не видит себя, умирания.

Его глаза обращены во все стороны света, разом. Каждое осязание - обращено в глаз шепчущий, поющий.

И внутрь обращены глаза - в память, и во вне - малейшая красота цветка, звёзд, ночи - обращена в зрачок дышащий, слышащий.

Мальчик живёт на 360 гр.

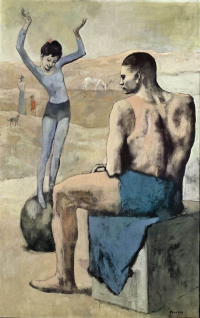

Пикассо - девочка на шаре

Фактически, поэтическое миросозерцание мальчика, его пантеизм времени, протеев силуэт движения в водах времени, пророчески предвосхищает квантовые концепции одномоментного присутствия человека, мига, разума - в разных плоскостях времени и пространства: фасеточная структура сознания ( вспоминаются картины Джексона Поллока)

Во всяком случае, если вернуться к набоковской теме в романе, в нём есть тайная символика насилия над Нимфеей ( Anima) на манер Гумберта, вот только у Набокова, Гумберт - это волк и охотник из Красной шапочки Андерсена, а у Соколова - медведь ( хотя в одном месте, образ волка в италийском плаще, и подмигнёт внимательному читателю в лице учителя), но тема сказочности, останется, разветвляясь: сама сказка о медведе хромом с липовой ногой, издающей страшное "скирлы", и образ девушки, учительницы, в которую влюблён безумный мальчик ( за стеной в её квартире, от расшатанной её любовником, кроватки, тоже по ночам раздаётся страшное "скирлы" - идеальная, шизофреническая зеркальность в романе влюблённости мальчика в учительницу и учителя географии в ученицу: что из этого отражение, а что реальность? Судить читателю).

Если сложить образ медведя с протезом с ведьмой Трахтенберг, то получится образ Бабы Яги.

Учитывая ступу и костяную ногу, Фрейд бы что-то сказал о фаллической женщине, но на самом деле, это смутный образ насилия над женщиной и невозможности убежать, даже в смерть.

Что интересно, эта реальная русская, экзистенциальная сказка, с разными вариантами: старушка посылает деда в лес за медвежатиной, и он отрубает спящему медведю лапу, и тот, проснувшись, осознаёт ужас "оскопления" плоти, делает себе липовый протез и ходит по ночам около избы, скрипя ногой, и распевая к ужасу стариков своё "скирлы". В итоге медведя заманивают в дом и кормят щами из его же лапы. Он проваливается в подвал и жуткие старички долгие месяцы носят из ещё более жуткого подвальчика - мясо.

По другой версии - медведь сам попал в капкан и отгрыз себе лапу.

Во всяком случае, тема насилия человека над природой - очевидна. А бессмысленное и скрипучее слово скирлы, которое может раздаваться и после смерти медведя от ветра в деревьях, является экзистенциальным символом бессмысленности насилия мира над душой: в одном старом французском романе, жена человека, умирающего ночью в постели, сходила с ума от его бессмысленно повторяемого им слова: лувекта.

Мир просто размылся и сузился для человека до луны за тёмным окном и ветки.

Кроме того, в романе есть странный почтальон - Михеев ( Медведев), и не менее странная завуч-ведьма, Шейна Трахтенберг, больше похожая на гоголевскую Панночку, летающую по воздуху в гробу и не только: в самом имени и фамилии её, заложено эхо сексуального насилия, немоты распятого слова, переходящего в крик боли: насилие самой смерти, её ужаса и ужаса мира безумного, жестокого, над ранимой и обнажённой душой.

И ответная, инфернальная любовь мальчика, навстречу безумию и смерти, дабы их обнять и не видеть ужаса их приближения: прелестный мотив Гоголя и По, с влюблённостью юноши в бледную, сверкающую красоту умершей женщины: некротический флирт души - с телом мёртвой женщины ( бессмертная душа в горе своём, не видит разницу меж смертным телом и душой).

У Гоголя, к слову, известная "езда" ночью ведьмы на Фоме в "Вие", носит сексуальный подтекст. Впрочем, образ влюблённого взрослого человека, учителя, в школьницу, тоже есть у Соколова, но он трачен и нежен, а образ насилия, возможно, является символом насилия над душой.

Вообще, Соколов развил тему Вия изумительно. Если проследить тайный водяной узор его мысли, объединив тему мела, ведьмы-учительницы, и несчастного мальчика у доски, словно перед расстрельной стеной, то вырисовывается славный образ защиты мальчика с мелом в руках, вычерчивающего спасительный круг, дабы смертельные, мёртвые, никому не нужные и скучные истины мира, навязываемые душе, не убили в душе красоту.

Хотя, с чисто художественной точки зрения, можно предположить, что речь в романе идёт о вполне реальном насилии над мальчиком.

Более того, этих насилий было несколько, над разными людьми.

Кто сказал, что у мальчика было лишь раздвоение личности, а не.. разтроение?

Может ли уже безумный, сойти с ума ещё больше? Факт смерти любимой девушки, учителя - может привести к камерному апокалипсису личности и её растворению в людском течении.

А если учесть, что время в романе нелинейно ( впрочем, это обычное состояние чувств нашей памяти, а не изобретение Джойса, Соколова и т.д.), и возраст "мальчика" неизвестен, то вполне вероятно, что некто в мальчике, допустим, некий Миша Медведев, мог уже в зрелом возрасте изнасиловать девочку, где-то на берегу Леты, лета.

( важно заметить: это могло быть лишь виртуальной веткой развития времени, ложного воспоминания)

Что стало бы с двумя мальчиками тогда? Этот факт насилия теневого, третьего человека, доппельгангера, символизирующего насилие безумного мира и смерти - души, был бы спрятан в подвалы сознания, смазанные голоса которого мы бы продолжали слышать в уже разъятых символах и насилия других над другими.

В этом смысле, изумительна тончайшая аллюзия в романе на сон Татьяны Лариной, когда её несёт медведь через мостик... реки Леты.

Славный мотив Онегина и Ленского ( опять же, две реки: Онега и Лена. Роман, к слову, тоже был написан на берегу реки - Волга), в одной шизофренической личности. Тема "отданной другому Татьяны", переосмыслена в экзистенциальном смысле: отдана смерти.

Тема Пушкина вообще чудесна в романе, особенно тема "Моцарта и Сальери" - Гений и злодейство, две вещи несовместные? Ну-да, ну-да...

Соколов оговаривается, что не читал ничего из Набокова к моменту написания "Школы".

И это в его то свободолюбивом кружке литераторов, буквально дышавшем всем модернистским и новым, что можно было перехватить с запада? Сомнительно.

Так Набоков столь же мило открещивался от того факта, что не читал Кафку до написания "Приглашения на казнь".

И в этом смысле понятно, чего именно опасался Соколов при встрече с Набоковым.

Что любопытно, влюблённый в сюр и модерн, Соколов, любит у Набокова перечитывать его не такие уж и сюрровые вещи: Машенька, Дар, Защита Лужина, Подвиг.

Особенно Соколов говорит как его поразило сближение образов и языка в Машеньке с его "Школой".

Для внимательного читателя в этом нет ничего удивительного: Машеньку и правда можно считать одним из великих модернистских текстов, если знать тайный угол прочтения романа, открывающий совершенно новые смыслы и красоты ( финал же Машеньки, так и вообще идеально и жутко совпадает с окончанием "Школы", но опять же, если внимательно читать водяные узоры набоковской символики).

Соколов вспоминает о встрече с Борхесом: он был уже стар и слеп, и пришёл на встречу с читателями.

Соколов не подошёл к Борхесу; он просто стоял в сторонке, и смотрел на его фигурку, жесты и речи... на лица восторженных женщин и мужчин: какой-то тёплый и сизый узор единения сквозился между ними и речами писателя.

Лица людей - были зримым эхом лирических пейзажей слов Борхеса, но он их не видел, зато видел Соколов: полумрак вдруг зашелестел тысячами ослепших мотыльков в вечернем, накрапывающем звёздами, саду...

Лица людей были похожи на обратную, таинственную сторону луны, отражающую вечность и звёзды, но на это чудо, кроме Соколова, никто не хотел смотреть.

Интересно, почувствовал ли Борхес всё это? Этот расширенный и карий зрачок завечеревшей тишины, нельзя было не почувствовать, как нельзя не обернуться, идя по улице и чувствуя посторонний взгляд на спине.

В этом смысле, во многом и состоялась встреча Набокова и Соколова, и не так уж важно, в романе Соколова, или же после, когда Набоков уже не мог увидеть его.

Но почти так же Соколов мог увидеться и с Андреем Платоновым.

Соколов путается в показаниях своих. В одном интервью он говорит, что Платонов ничего не значит для него.

В другом, при упоминании Платонова, говорит, что он был важен для него.

В 3 интервью, говорит, что Джойс и Ко, для него важнее Платонова.

Да тут хоть в голос улыбайся! Как это наивно и мило: Джойса, со всей его компанией взял, чтобы перевесить всего одного Платонова!

С Платоновым у Соколова и правда много общего, как впрочем и у Платонова и Набокова.

От Платонова Соколов "взял" прежде всего жаркий озноб крылатого удивления перед девственным миром в груди, только что сотворённого, ещё тёплого, сладостно-полупрозрачного, ещё безъярлыкого, с выпуклыми чувствами, осыпающимися звёздами по краям, предметов, облаков чувств и даже былинки малой.

Да, Соколов написал "школу" в адамическом стиле Платонова: так, словно до него ещё не существовало искусства, и он впервые, обмакнув глаза и пальцы, сердце и слова в небо и ветер, пишет и лепит красоту, не боясь оставить на её чистой и податливой теплоте - отпечатки пальцев, сердца, губ и глаз, и веточек-вен голубых...

В творчестве Платонова тоже есть эта трагическая тема обнажённой души ребёнка перед безумием мира, и даже сумасшедшего, полуослепшего ребёнка-Христа, как в его гениальном рассказе "Алтеркэ", дивно перекликающегося с романом Соколова.

Но самое необъяснимое заключается в том, что у Соколова в романе есть прямые аллюзии на романы Платонова, которые он не мог читать, т.к. они были опубликованы много позже, после литературной ссылки: примечательно, что именно в это же время Соколов вернётся в Россию из эмиграции.

Сразу бросается в глаза прелестная аллюзия на "Чевенгур". И если у Платонова его герой Саша Дванов и Копёнкин символизируют собой Санчо Панса и Дон Кихота, влюблённого в прекрасную, но умершую Розу Люксембург ( Дульсинею), то у Соколова этот образ развит до предела, до инфракрасного спектра искусства: дальше уже некуда, дальше - звёзды, а не Земля, здесь полный цикл, от Сервантеса и Достоевского с его Идиотом, до Соколова: два голоса в голове несчастного мальчика - Санчо Панса и Дон Кихот, влюблённые ( это уже не случайность), в тоже умершую Дульсинею - Розу Ветрову: лепестки-лопасти мельницы; мельница - цветущий в небе крест, и ветер - любовник,бунтарь.

Да и сама "Школа", залитые солнцем и ветром поля, также подозрительно напоминают утопический рай Платонова, рай... обречённый, где тоже можно общаться с Достоевским и Пушкиным, словно и смерти нет, а есть образ странной реки - куда уходят пожить - в смерть.

Далее ещё более странные переклички с Котлованом Платонова.

Любители Платонова сразу подметят схожие образы необычного медведя.

И если у Платонова медведь ( Михаил) работает в кузнице ( Бродский заметил, что это первый сюрреализм в русской литературе), то у Соколова, Медведь ( Медведев, Михеев), катается на велосипеде: почтальон.

Эти 4 образа связует детская тема, привычная для русских сказок: девочка и медведь.

В Котловане - это Настя и медведь, жалеющий её и оберегающий, но Настя всё равно умирает ( медведь не разрывает нить общения со смертью ребёнка: он участвует в её похоронах и по своему общается с ней).

В "Школе" - почтальон Медведев, фактически, тайный образ состарившегося безумного мальчика, продолжает общение с умершей девочкой Розой Ветровой, возя к ней за речку Лету, письма ( снежные бабочки).

Что интересно, переклички с Котлованом усиливается в образе ямы в романе Соколова: её копает на заднем дворе мать мальчика, и экскаватор, выкапывающий гроб: Школа, фактически, заложена на мрачном фундаменте ямы Платонова, обнимая плоть жизни и увлекая её в топкую вязкость тьмы, ямы ночи, несвободы и безумия.

Образ ямы-ночи, ничто, завуалированно перекликается с именем возлюбленной учительницы мальчика - Веты Аркадьевны Акатовой: фактически, ветка акации в Аркадии.

Аркадия - идеальное, пасторальное место утраченного рая.

В переводе с греческого, слово обозначает "медведь" ( они водились в Аркадии).

У царя Аркадии была мать Каллисто, возлюбленная Зевса, который желая спрятать её от жены своей, превратил Каллисто в медведицу, чудом не убитую сыном её на охоте потом.

В итоге, Зевс превратил мать и сына в ковш Малой и Большой Медведицы: вот обрисовался тайный образ ковша экскаватора, копающего могильную яму, смерть, время.

Любопытно, что главный врач в романе, носит фамилию Заузе, смутно отсылающую читателя как раз к Зевсу.

Этот строгий врач не видит поэзию жизни и чудо особого мироощущения мальчика, и грозится снова отправить его на принудительное лечение, дабы он стал "нормальным".

Мать не желает этого, тайно путешествуя с мальчиком к нему... где он фактически насилует её, и несчастный мальчик слышит за дверью страшное "скирлы" кровати.

Из романа этого нельзя понять, но таким образом, мы видим идеальную триаду насилия: над матерью, над мальчиком и над его душой, словом ( не будем говорить об эдиповых, мрачных комплексах и бредах несчастного мальчика).

Если копнуть ещё глубже, в формате герменевтики, то можно увидеть, что мать мальчика, в итоге сойдёт с ума.

Стоит добавить, что слабоумный мальчик Витя Пляскин, которому посвящён роман, действительно существовал в детстве Соколова, но под другой фамилией: Витя Пляскин - это пляска святого Витта.

С эстетической точки зрения, все мы читаем этот роман не совсем на языке оригинала: музыки образов.

Именно этот безумный мальчик мог прочесть эту книгу на языке оригинала, впрочем, и нежно сошедшие с ума от любви, её неразделённости, тоже могут прочесть эту книгу в оригинале.

Забавно: большинство людей, при вопросе, с влиянием какого писателя ассоциируется книга Соколова, ответили бы: Джойс, Беккет, Фолкнер, Набоков, Гоголь... но на самом деле, этот роман - совершенное и сокровенное воплощение всей поэтики Листьев травы Уитмена, с его космизмом течения реки мгновения: сами "Листья", обратились лишь в милые иллюстрации к роману Соколова.

И наконец, совершенно удивительная перекличка "Школы" с гениальным романом Платонова "Счастливая Москва", с катарсисом его окончания: ГГ, шизофренически меняя личность, уходит в толпу, растворяясь в людях, пении птиц и шумящей навстречу листве: самый странный суицид в мировой литературе, к слову, колеблющийся между жертвенностью и совершенным признанием поражения перед безумием мира, в котором умерла любовь.

Может, тайна исчезновения безумного мальчика, его катарсисационного растворения в безумии людского шума и ярости, в прекрасном и яростном мире природы, слова, заключается в памяти осознания ужаса и насилия смерти, уже тогда, когда не заметив её границ, мальчик зашёл далеко в её владения, общаясь с Леонардо Да Винчи, умершей девочкой и замученным в советских застенках насильственной психиатрией, учителем географии.

Читатели с трагическим ознобом мироощущения в груди, подметят в последних строчках романа тончайшую аллюзию на Анну Каренину, выраженную даже в пластическом образе "тысяченогой улицы", словно тысячестуковом шуме колёс, немых и ослепших в бездвижности ног в вагонах, зависших над бездной несущейся ( ненавязчивая тема поездов в романе, находит трагическое и чудесное разрешение: Гумилёвский, заблудившийся поезд).

Чем вернуться обратно к жизни?

Осознать ужас смерти, не собой, не внешним фактом явления, но всем мучительным, тёмным размахом красоты искусства, милых умерших поэтов, цветов и звёзд, простых прохожих на улице.. которые разом умерли, словно настал конец мира.

Интересное совпадение: Набоков препарировал бабочек, а Соколов после Школы, совсем ещё мальчишкой, препарировал трупы в морге в военном институте после психбольницы, где он симулировал безумие: это было самое свободолюбивое место в стране, где люди говорили то, что хотели.

Соколов был прямо-таки есенинским небесным барабанщиком.

- На что жалуетесь?

- Доктор, у меня в груди - барабан! и за тонкой, бледной мембраной, если её распороть, тонкие мотыльковые прожилки эоловой арфы!

Девственная плева груди, а за ней - сразу душа и музыка!

Я грудью слушаю мир, доктор, и мир насилует мою грудь: я перестаю слышать мир и сердце своё!! ( я бы не очень доверял цитатам своей художественной памяти, но в общем, всё верно).

И тот и другой общались с душами: Набоков - с порхающей прохладой крыльев бабочек; Соколов - с душами людей: с Платоновым, Гоголем, Достоевским, По.

Может, Соколов и правда не читал Набокова до "Школы"?

Вот, что-то умерло в нём после разговора с этими писателями, с мёртвыми людьми вообще ( мы ведь не замечаем, что в нас что-то умирает каждый день), или же родилось, не важно, но он заметил это, оглянулся сердцем, как что-то вышло на тысяченогую улицу, тысячекрылую улицу, шумящую карей листвой крыльев птиц, и чудесным образом, превратилось в прохожих, пение птиц, луну и деревья, разорвавших смирительные рубашки бетона, их сковавшего и зашагавших в сторону Лета, туда, где уже написана "Школа", где Набоков в больнице весной с улыбкой читает книгу Соколова, где родители Соколова в 2000-м году, тепло обнявшись в единое, грустное "я", покончили с собой... зашагал туда, где слепой Борхес говорит что-то с улыбкой в бархатную, порхающую аплодисментами темноту, которой нет, как нет и смерти, где апрель, светлой веточки ветра, словно улыбкой ребёнка, прильнул к моему окну, и я улыбнулся ему в ответ, открыв окно и пригласив апрель в свою комнату, рассказывая ему его удивительную родословную: поговорим о Набокове, Борхесе, Платонове и Саше Соколове? Поговорим о цветах апрельских на моих обоях и луне?