Больше рецензий

25 июля 2019 г. 11:05

563

3

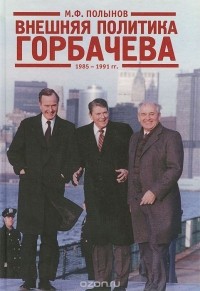

РецензияВ 2015 г. увидела свет монография петербургского историка М. Ф. Полынова "Внешняя политика Горбачёва. 1985-1991 гг.". Научные интересы автора весьма разнообразны, внешнеполитическим сюжетам периода перестройки посвящён ряд его статей. Изданная монография их подытоживает.

Выбранная автором тема действительно требует серьёзного изучения, но в силу ряда обстоятельств в большинстве посвящённых ей научных и публицистических работ полемический жар пока что одерживает верх над беспристрастной научностью. Стоит отдать должное М. Ф. Полынову: в оценке внешнеполитических манёвров М. С. Горбачёва и его окружения ему удалось выдержать сдержанно-нейтральный тон, не скатившись ни в одну из крайностей. Он справедливо обращает внимание на то, что внешняя политика в изучаемый период была прочно связана с внутриполитической ситуацией, которая к концу 1980-х гг. приобрела черты глубокого кризиса. Положение дел во внешней политике в момент прихода Горбачёва к власти было далеко не лучшим. СССР увяз в продолжительной и непопулярной войне в Афганистане, приведшей к окончанию т. н. политики разрядки и торговому эмбарго со стороны других стран (прежде всего, оно касалось наукоёмкой продукции). В очередной раз обострились отношения с США, новый виток гонки вооружений болезненно давил на советскую экономику. В этих условиях М. С. Горбачёв решился на кардинальную смену внешнеполитического вектора. Идеологией его внешней политики стало т. н. новое политическое мышление, подразумевавшее курс на улучшение отношений с западными странами, отказ от вмешательства во внутренние дела стран социалистического блока и признание главенствующей роли т. н. общечеловеческих ценностей в мировой политике.

Итог активности Горбачёва на мировой арене отчасти противоречив: ему действительно удалось снизить накал международной напряжённости и улучшить отношения с США и странами Западной Европы на западе и, соответственно, с Японией и Китаем - на востоке. Но какой ценой? Чаще всего это были односторонние, мало оправданные с точки зрения политической целесообразности уступки, которые в итоге привели к утрате Советским Союзом своих позиций на международной арене, а после его распада - становлению однополярного мира, в котором доминируют США. Отчасти автор объясняет это политической наивностью М. С. Горбачёва, рассчитывавшего, что принципы нового политического мышления станут основой международных отношений. В действительности же "на Западе никто не собирался в своей политике переходить на принципы нового мышления, так как там считали, что они уже давно проводят политику, основанную на демократических ценностях, в то время как в Советском Союзе только с перестройкой эти ценности начали осваивать".

Со многими выводами М.Ф. Полынова можно согласиться. Тем не менее, его работа не лишена ряда, как я считаю, существенных недостатков. Один из них, увы, обусловлен самим выбором темы. Это состояние источниковой базы. События перестройки ещё не успели отойти глубоко в прошлое, и, полагаю, в связи с этим затруднён доступ ко многим архивным данным этого периода. Поэтому на первый план выходят источники личного происхождения, прежде всего мемуаристика. Именно на разнообразные воспоминания политических деятелей, советских и зарубежных, чаще всего ссылается автор. А мемуары, как известно, источник специфический. Можно ли им доверять?

Эту проблему можно было бы не решить, но по крайней мере нивелировать, рассказав о том, какие источники заслуживают большего доверия, а какие явно врут, есть ли в них противоречащие друг другу данные и т. д. Какие из них являются более репрезентативными? То же самое касается и историографии. Насколько качественно тема проработана? Например, одной из наиболее цитируемых работ является монография А. В. Островского "Глупость или измена. Расследование гибели СССР", которая при богатом фактическом материале отличается весьма спорными и чуть ли не конспирологическими выводами о существовании глобального заговора по развалу СССР. Насколько вообще можно доверять этому автору? Словом, серьёзным подспорьем для читателя стал бы гораздо более проработанный источниковедческий и историографический обзор во введении. Тот, с которым мы встречаемся в монографии М. Ф. Полынова, больше похож на краткий перечень и лишён должного анализа.

Ещё один момент, на который я обратил внимание, также касается источниковой базы. Я далёк от внешнеполитических сюжетов и, возможно, не знаю каких-то нюансов, связанных с их изучением. Но мне кажется странным, что в работе, где довольно много места уделяется политике США и других стран по отношению к Советскому Союзу, используются лишь переводные зарубежные источники. Исключением выглядят лишь германоязычные работы Г.-Д. Геншера и Х. Тельчика. Неужели все мемуары американских и английских внешнеполитических деятелей, которые могли бы быть нам интересны, добросовестно переведены на русский язык?

И последнее, на этот раз о выводах. М. Ф. Полынов обращает внимание на то, что современными философами и историками нередко высказывается мысль о том, что холодная война не завершилась в 1991 году, а продолжается, но с использованием Соединёнными Штатами и их союзниками иных форм и методов. Сам подобный вывод не вызывает удивления, особенно в контексте внешнеполитических событий последних лет. Мне кажется, что и появление монографии М. Ф. Полынова стало актуальным именно в связи с этим контекстом. Интересно другое: в качестве аргументации автор ссылается на мнение трёх современных мыслителей: А. А. Зиновьева, О. А. Платонова и И. Я. Фроянова. Из них О. А. Платонов изрядно скомпрометирован в научном сообществе своим антисемитизмом и верой в мировой еврейский заговор, а сфера научных интересов И. Я. Фроянова крайне далека от событий позднесоветской истории. Странно, что М. Ф. Полынов не захотел найти подтверждение своего тезиса в работах авторов, профессионально занимающихся историей международных отношений в новейшее время.

Остаётся лишь констатировать, что, несмотря на подробное и внимательное рассмотрение М. Ф. Полыновым многих аспектов внешней политики СССР в 1985-1991 гг. и роли М. С. Горбачёва в её определении и осуществлении, эту тему нельзя считать полностью закрытой, и она по-прежнему ждёт новых исследователей.

Комментарии

Ладно переводы иностранных мемуаров. Меня в свое время поразило, что Павел Палажченко написал My Years with Gorbachev and Shevardnadze только по-английски и русскую версию делать, похоже, не собирается.

Сразу понятно, для кого писал)