Больше рецензий

8 сентября 2021 г. 18:37

239

4 Есть что-то правильное в генах

РецензияИнтерес современных прозаиков к эпохе, окрещенной временем сталинских репрессий, исторически вполне созрел на подготовленной почве свидетелями и раскрывающимися архивами. Но для подростковой литературы, всё же, срабатывает эффект «испуга» - как это маленьким можно рассказывать о политических страхах и жестокостях? Как-то век «снежинок» заретушировал многочисленные советские книги на историческом материале от русского средневековья до Великой Отечественной войны, где с такой же безжалостностью поднимались вопросы взросления и воспитания ребенка в условиях социальной несправедливости.

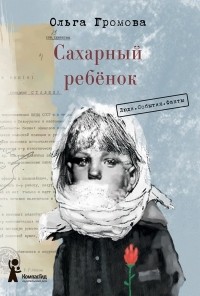

Конечно, это всё гримасы коммерции, когда изумление и тревожность родителей поддерживают лукавые критики, соблазняя их новизной. В этом, помимо прочего, хочется видеть продвигаемый успех таких книг, как повесть Ольги Громовой «Сахарный ребёнок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской». Вот вам маленькая девочка, безвинно прошедшая испытание ссылкой как член семьи врага народа. Видевшая вокруг хороших людей и жестокую, уродливую социальную систему, сопротивляться которой можно только с правильным, «дореволюционным» воспитанием.

В повести Громовой отчетливо виден мотив «людей с правильными генами». Нет, речь идет не о биологических или национальных особенностях. Семья, в которой растет маленькая Эля, - это безупречные интеллигенты с дворянскими корнями. Описания первых лет счастливого детства, игровых уроков иностранного языка, совместных чтений очень напоминает обстановку, описанную Лидией Чуковского в книге «Памяти детства». И вот за эту интеллигентность, образованность им начинает мстить серая, жестокая система, узурпировавшая власть. За знание языков и классической литературы невзлюбили мать Эли, - съязвит однажды рассказчица. Да и сама Эля постоянно чувствует свое превосходство над окружающими детьми и взрослыми – вместо учебных лозунгов она переписывает стихи о декабристах, подвергает критическому анализу песни времен Гражданской войны и исповедует принципы чести, которые неведомы учителям в школе, охраняющих систему не хуже командиров НКВД. Даже с начальником НКВД Эле удается справиться. Пожаловавшись ему, она добивается улучшения условий для себя и других ссыльных. А вот школьной казарме она проигрывает и проходит через унижение исключения из пионеров. Впрочем, быть пионеркой, как выясняется, не очень-то и хотелось. Ведь эта организация – фальшивая калька с дореволюционных скаутов.

Второй мир правильных людей представляет дед Савелий. Это семья «кулаков», зажиточных по домостроевским обычаям крестьян, которых советская власть гонит по азиатским степям. Жена Савелия беспрестанно рожает жертвы этим переходам. Оставшиеся в живых дочери с поклоном подносят еду отцу и братьям. Южаковы – это еще одна идиллия дореволюционных времен, когда крепкие хозяева жили в достатке, потому что любили работать. И этим тоже оказались ненавистны новой власти по принципу «все отобрать и поделить».

Рассказчица повести и ее соратники живут в мире постоянного сопротивлениям обидам, несправедливостям, притеснениям, унижениям. И по большей части их преодолевают, апеллируя к прошлым порядкам, которые ограничиваются больше литературными образами.

Жизнь Стеллы Нудольской оказалась богата на страшные, критические, выше человеческих сил события. Элю зверским образом избивает охранник в лагере, но она поправляется. Выхаживает ее и от брюшного тифа единственный врач, оставшийся от земских времен. Мать девочки жестоко простужается, но и тут приходит спасение от Южаковых, со всеми конспирологическими предосторожностями укрывающих героев.

Полученное воспитание, пронесенное до того, как на русскую (и киргизскую, где происходит большая часть действия) пала советская тьма, с поэтическим пафосом позволяет выстоять в самые тяжелые минуты. Преданность Эли своей матери, возводит ее образ до мифологических пределов – страдающая от физических недугов, идеальная воспитательница и защитница, легко проявляющая себя как ученый агроном, домохозяйка и педагог.

Литературная интонация повести очень убедительная, с публицистической меткостью, органично встроенными ретроспективными комментариями. И при этом яркой художественностью. Звучность этого текста и подбор элементов, характеризующих время, не могут оставить равнодушными. И совершенно не случайными кажутся довольно многочисленные совпадения с циклом Юлии Яковлевой «Ленинградские сказки». Из произведения Громовой перекочевали очень многие реалии, особенно касающиеся системы репрессий, в повести «Дети ворона» и детали эвакуации в годы войны в книге «Жуки не плачут».

Оценка, собственно, историзма в масштабах страны, происходит рассказчицей и ее литературным соавтором без полутонов, балансируя на грани пропагандистских формулировок. Но как еще должна позиционировать себя пострадавшая сторона? Вопрос, как говорится, риторический. Голос взрослого человека, рассказывающего о своем детстве, к сожалению, больше купирует причинно-следственные связи, чем настраивается на подростковую аудиторию, лишая ее права знать базовые элементы эпохи.

Для взрослого читателя считывать недомолвки не представляет труда. Но, как и в случае с повестями Яковлевой, у Громовой явственно встает вопрос внятного историзма для базовой аудитории. Явственно лишь эмоциональное ощущение бунта, ярости, зрелого анализа своей позиции по отношению к семье, социальному устройству, ходу исторических событий.