Больше рецензий

6 апреля 2021 г. 13:36

1K

5

Рецензия«Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей.»

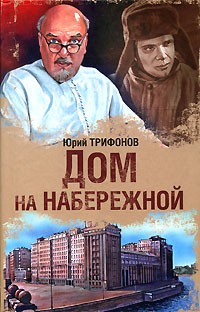

В «Доме на набережной» Юрий Трифонов проводит экскурсию по Москве времен большого террора. Он тщательно контролирует все ракурсы, а фокус выверен до миллиметра: в кадр попадает лишь размеренная школьная жизнь Вадима Глебова и его одноклассников. В этой показательной экскурсии по детству они ссорятся и дружат, сбиваются в группы по интересам, прогуливают школу в кино, дерутся районом на район — словом, беззаботная обыденная романтика детства из вкладышей и фантиков. Будто бы и нет никакой разницы между обычными и «номенклатурными» детьми. По крайней мере до тех пор, пока на каком-то дальнем плане, в отражении зеркала нет-нет да и не промелькнет человек в длинном кожаном пальто. И вдруг не станет соседской собаки. Куда-то съедут неугодные соседи. Школьного хулигана переведут в «лесную школу» для сложных детей.

У Трифонова получился портрет эпохи через круги на воде. Мы видим как меняются и сменяются люди, соседи, преподаватели вузов; а само то, почему это происходит — постоянно остается за кадром. В самом же тексте сплошь милые дети, чьи молчаливые родители всё понимают, и этой понятной всем тишиной спертого воздуха и пронизана почти вся книга:

«От собак Глебов отвык за годы войны. Собаки остались в детстве так же, как мороженое в круглых вафлях, купание на стрелке и всякая другая чепуха. В лифте ганчуковского подъезда он впервые за долгое время увидел вблизи собаку и внимательно ее разглядывал.»

Если убрать все второстепенные линии (хотя их тут будто бы и нет, и весь сюжет — один большой коммунальный клубок жизней), то останется история одной подлости Вадима Глебова. Мы видели его жизнь от и до, от первого лица и со стороны — и все равно с большим трудом получается определить для себя в какой же именно момент он взял и превратился в другого человека. Не метаморфоза — иллюзия.

«Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжелые грузы. Пусть все чугунное прорывает сеть и уходит, летит. Иначе жить в постоянном напряжении.»

А еще у «Дома на набережной» получается провернуть один не самый легкий трюк: дать объективный портрет человека, который в момент нужды отказался от совести и совершил подлость. И в тексте нет ни намека на эмоциональность или надрыв — даже в тех местах где они были бы уместны, автор просто безэмоционально перечисляет факты жизни. Текст не обвиняет и не оправдывает Глебова: он жил в такое время, он делал такие вещи, он пришел к своему успеху и прямо сейчас едет покупать стол, «антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры».

Для меня самым большим достоинством «Дома на набережной» стало то, что этот текст не получается «переработать». Не получается свести его к набору арок о плохих и хороших людях. Не получается сходу ответить себе как бы ты сам выжил в этой сансаре незаметности и незаменимости.

«Но ведь Николай Васильевич честнейший, порядочнейший человек, вот же в чем суть! И напасть на него – значит напасть как бы на само знамя порядочности. Потому что всем ясно, что Дороднов – одно, а Никвас Ганчук – другое. Иногда малосведущие спрашивают: в чем, собственно, разница? Они просто временно поменялись местами. Оба размахивают шашками. Только один уже слегка притомился, а другому недавно дали шашку в руку. Поэтому, если напасть на одного, это вроде бы напасть и на другого, на всех размахивающих шашками. … Ах, боже мой, да ведь разницы действительно нет! Плывут-то в одной реке, в одном направлении.»

Это очень страшный текст в котором будто бы и не происходит ничего страшного.

И другие цитаты:

«…дом на набережной, снежные дворы, электрические фонари на проволоках, драки в сугробах у кирпичной стены. Шулепа состоял из слоев, распадался пластами, и каждый пласт был непохож на другой, но вот то – в снегу, в сугробах у кирпичной стены, когда дрались до кровянки, до хрипа «сдаюсь», потом в теплом громадном доме пили, блаженствуя, чай из тоненьких чашечек, – тогда, наверно, было настоящее. Хотя кто его знает. В разные времена настоящее выглядит по-разному.»

***

«Он твердо решил дождаться обещанного. Прошло, наверное, минуты три в полном молчании и неподвижности, потом из-за двери, ведущей на чердак, раздался истошный кошачий визг и что-то прошуршало стремительно. Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение – на одну секунду – чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение.»

***

«Отъезжает асфальтированный, темный от дождя двор, где прошла моя жизнь. Я вижу товарищей этой исчезнувшей жизни, они машут руками, их лица теперь не кажутся веселыми, но они и не очень грустны, а девочка улыбается кому-то. Я догадываюсь, она улыбается тому, ради которого пришла провожать меня.»