Больше рецензий

18 февраля 2021 г. 19:20

923

5 Ура цензуре? Спасибо, не надо.

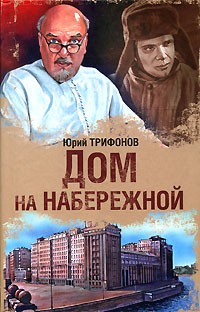

РецензияКогда эта повесть вышла, в семьдесят шестом, в журнале «Дружба народов», мгновенно стала бомбой. Вещь почему-то хотели прочесть все. В очередь на журнал записывались в библиотеках, передавали из рук в руки. Хотя – как это отчетливо видно сейчас – «Дом на набережной» - книга такого же (высочайшего) уровня, что и другие повести Трифонова из «московского цикла», выходившие чуть раньше в «Новом мире»: «Обмен», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Предварительные итоги». Но несмотря на то, что их читала тогда «вся Москва» (а «Обмен» немедленно и успешно перевел на сцену самый популярный театр того времени – Таганка), несмотря на все это, ажиотажа, сравнимого с «Домом…», они не вызвали. А "Дом..." бабахнул значительно мощнее. И даже ту самую локацию, тот самый многодворовый серый 505-квартирный корабль-утюг архитектора Иофана по адресу улица Серафимовича, два, теперь москвичи и гости столицы иначе, как «Дом на набережной», не именуют. (А раньше, до Трифонова, он в разговорах звался «домом правительства» или «домом советов»).

Столь мощный спрос возник на книгу тогда - почему? Да потому, что все шептались, что книга «про репрессии» и «про сталинизм»: чуть ли не Солженицын. Хотя, если вы перечтете ее сейчас, то увидите, что ни единого даже близко «стоп-слова», на которые были натасканы немедленно зажигать красный свет тогдашние редактора и цензоры, в вещи допущено не было: ни «репрессий», ни «арестов», ни «пыток», ни «ссылок», «ГУЛАГа», «Сталина» с «Ежовым» и «Берией». Однако Трифонов блистательно, полутонами и легкими касаниями, передает атмосферу страха и предательства, столь характерную для Москвы конца тридцатых и начала пятидесятых, и на фоне этого рисует историю приживальщика Глебова, который сначала втирается в благополучнейшую семью Ганчуков (они-то проживают в правительственном доме, а он-то – в захудалой коммуналке) и влюбляет в себя дочь Соню, а потом предает их всех ради дальнейшей карьеры и грядущих благ.

Интересно, что из повестей Трифонова, еще тогда, в семидесятых, мною прочитанных, мне врезались с тех пор два эпизода: первый – как герой, стареющий мужчина, у себя в комнате стрижет, в одних трусах, ногти на ногах, к нему заходят жена и дочь и как ему неловко; и второй – как на старой даче в грозу мужчина словно сходит с ума и подползает к кровати молоденькой девочки по полу – как собака. Помнилось, конечно, что это – Трифонов, но откуда именно – напрочь забыл. И вот теперь выясняется: оттуда, из «Дома…»

Возможно, правы литературоведы, когда говорят, что находиться в ситуации жесткой цензуры – благотворно для художника. Необходимость обмануть, обойти редактора-цензора, придает в итоге тексту блеск и отточенность. Но, с другой стороны – давайте представим: а если автор, обладавший талантом, равным трифоновскому, смог бы не тратить время и силы, чтобы обвести вокруг пальца бдительных идеологов? Если бы, к примеру, Трифонов, Искандер, Аксенов, Твардовский творили в свободном обществе? Какие достижения мы получили бы - тогда? Об этом остается только гадать.

А о качестве текста можно судить по 69-й странице из «Дома…». Начало пятидесятых, «примак» Глебов на даче у Ганчуков, Николая Васильевича и Юлии Михайловны, у него начинается роман с их дочерью Соней – а на главу семейства надвигаются неприятности.

«…родители ничего не поняли. Впрочем, они были все-таки л о п у х и. Тут-то и объяснение. Замороченные своими делами, добрые, порядочные л о п у х и. Причем одного сорта оба.

А Васена с ее острым глазом? И она проморгала. Потом-то догадалась первая.

Николай Васильевич был в тот день не в духе, мрачноват и вовсе ничего не замечал. За обедом царила какая-то общая тягомотина. Глебов подумал: уж не его ли присутствие мешает разговору? Шепнул Соне: уехать? Соня замотала головой.

— Ни в коем случае! Он чем-то расстроен. Ты здесь ни сном, ни духом.

После обеда пошли с Соней гулять. А вечером старик, поспав часика два, отмяк, разговорился и объяснил, что расстроен как раз историей с Астругом. Вчера они с Юлией Михайловной не смогли приехать потому, что вдруг напросились в гости Аструги, Борис Львович с женой. Не принять их было никак нельзя. Они убиты, раздавлены, на Новый год никуда не пошли, как можно их не пригласить? Аструг рассказал подробности. Ведь Николай Васильевич не присутствовал на Ученом совете, где был устроен разгром и, по сути, определился весь дальнейший сюжет.

- Понимаете, Дима, какая пакость: я был в командировке! - говорил Ганчук, обращаясь к Глебову и все более горячась, в то время как Юлия Михайловна жестами, мимикой и досадливыми междометиями пыталась заставить его говорить спокойней и лучше бы помолчать вовсе. - Три с половиной недели, вы же помните, я был в Праге, занимался архивами, и они, воспользовавшись моим отсутствием...

- Папа, зачем им было нужно твое отсутствие? - спросила Соня.

- Как зачем? Смешно! Если б я там был, я бы выступил очень резко.

- То, что им нужно, — сказала Юлия Михайловна...»