Больше рецензий

2 февраля 2019 г. 15:48

463

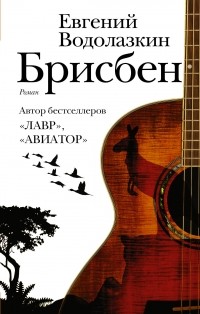

3 Wir brisben, ihr brisbet, sie brisben

РецензияОх, ребята.

Для начала дисклеймер: я понимаю, почему эта книжка может нравиться. Водолазкин — писатель крепкий, он тонко подмечает детали и умеет эффектно начинать и завершать эпизоды. Ткач сюжетов первоклассный, да и в общем умный мужик, у которого есть мудрые житейские наблюдения, и я ни в коем случае не хочу задеть чьих-то вкусов своим обзором — я понимаю, чем оно может быть прекрасно.

А в целом...

В романе есть момент, когда мама одной из (многочисленных) второстепенных героинь начинает увлеченно рассказывать о том, как предсказывать погоду по муравейникам. Потом она внезапно останавливается и спрашивает Нестора — питерского писателя, единственного из компании, который слушает ее белиберду.

— А вы, простите, с Ленинграда?

— С него.

— Так там же нет муравейников! <...> Нахера ж я тогда все это рассказываю?

Ощущение "Зачем мне все это рассказывают" с какого-то момента не отпускает до конца книги.

Причем начинается все хорошо. Две сюжетные линии: одна разворачивается в 2012-14 годах, и ее нам рассказывает Глеб, а другая охватывает весь период взросления Глеба с конца семидесятых до нулевых, и уже эту линию ведет Нестор — питерский писатель, который взялся написать биографию Яновского.

Я не буду говорить о том, что вводить летописца по имени НЕСТОР в 2019 году повествование — решение на грани фола, тут я промолчу. Есть кое-что страннее: манера повествования у Глеба и его Санчо с пером практически не отличается. Эnо сухое, довольно монотонное повествование, которое у Глеба изредка прерывается значимыми событиями, а у Нестора — меткими житейскими замечаниями, которые, впрочем, под конец набивают оскомину, потому что кроме них, собственно, читателю ничего не достается.

Водолазкин рассказывал, что специально сцеживал из книги всю "жесть" и "психологизм", но на деле выяснило, что сцедил он как раз самое важное. В "Коне Бо Джеке" тоже рассказывается о жизни поп-звезды "после" его славы, и там тоже много забавных моментов и точных наблюдений, только интересно смотреть сериал не столько из-за них, сколько из-за главного героя, которые то выбирается из депрессухи, то впадает в нее, и встречает колоритных, запоминающихся персонажей.

Вдумайтесь: у мультяшной говорящей лошади внутренний мир глубже, чем у гитариста-виртуоза из нового "большого" романа.

Причем, повторюсь, начинается все неплохо. После внезапного ASMR-экспириенса Глеб влюбляется в преподшу по сольфеджио, потом наблюдает смерть незнакомой ему девушки на пляже, потом вторично влюбляется и...

На этом живой стиль повествования внезапно отступает, и начинается сухое монотонное перечисление жизненных фактов Глеба. Переехал туда-то, поступил туда-то, сделал то-то. Потом вот это-то. А в 12м году нашел у себя Паркинсона, сидел на форумах, потом дал концерт, потом — все это напоминает один гигантский пересказ на "брифли", когда все самое интересное убирают, чтобы можно было быстро проскочить содержание произведения.

Только тут не брифли, как бы, тут у нас по идее роман. Причем заявленный, как романт становления музыканта и духовного человека.

Как бы это сказать.

Развитие Глеба как музыканта описано подробно в детстве — то есть когда Водолазкин сам учился играть на домре и гитаре — а затем ВНЕЗАПНО музыка исчезает из повествования и всплывает ближе к девяностым, когда у Глеба обнаруживается странная манера пения игры — он гудит, причем описание этого гудения jграничивается примерно этим:

Глеб именно что гудел, поскольку издаваемый им звук трудно было назвать пением. Дело было даже не в том, что слова здесь не предусматривались (существует ведь пение без слов): то, что исходило из Глебовых уст, более напоминало звучание музыкального инструмента, чем человеческий голос. Это стало совершенно очевидно, когда у мальчика поменялся голос. Произошло и другое изменение. Прежняя сверхмелодия не выходила за пределы тональности исполняемого произведения, а нынешняя — выходила. Это гудение было как прообраз музыки, как ее небесный эйдос. Он не предшествовал музыке и не рождался ею, а точнее — и предшествовал, и рождался, поскольку совершенно не зависел от времени.

Эм, что?

Чтобы вы понимали — это единственное описание манеры игры Глеба на протяжении всей книги. Нам предлагается принять за данность: он — музыкант-виртуоз, понятно, читатель? А теперь уйди и не мешай мне описывать, как Глеб валяется в джакузи.

Нам никто не расскажет, как у Глеба получился этот звук, все ли приняли его новую манеру исполнения (эксперименты сходу никто не принимает и не считает гениальными, они всегда заходят противоречиво) — но нет, на этом все. Дальше нам будут просто перечислять трек-листы концертов Яновского и то, как ему сложно управляться с рукой.

И нет, это не я сейчас такой сухарь. Это Глеб.

Да, музыку описывать адски трудно. Я понимаю. Но это тоже челлендж. Потому что есть вообще довольно много вещей, которые трудно описывать. Трудно описывать насилие. Трудно описывать секс — так, чтобы не скатиться в идиотизм или излишний пафос. Трудно описывать мимические движения губ.

И музыку тоже сложно, но сравните, например, как Кадзуо Исигуро делает это в "Ноктюрнах". Там по сюжету гитарист (его зовут Янек. Совпадение?) играет на площади Сан-Марко в Венеции и тут встречает кумира своей юности — Тони Гарднера с супругой. Музыканты разговаривают, супруги поддерживают видимость благополучия семейной жизни, хотя наблюдательный Янек подмечает, что в жизни пары что-то неладно. Гарднер подтверждает его наблюдения и предлагает пари: Янек поможет исполнить Гарднеру несколько романтических серенад под окном супруги. Перед самим делом Гарднер как опытный певец эстрады дает Янек точные советы (вроде "узнай свою публику: если в Милуоки любят свиные стейки, то ты знаешь, что они любят свиные стейки, и лучше понимаешь этих людей, и лучше исполнишь), а уже вечером они исполняют задуманный план, причем смотрите, как выстраивается рисунок мелодии — ассоциациями:

Я постарался вложить в звучание картинку Америки — невеселые придорожные бары, широкие нескончаемые магистрали; вспомнилась, думаю, мне и моя мать: я, бывало, вхожу в комнату и вижу, что, она, сидя на диване, разглядывает конверт от пластинки с изображением американской дороги или, предположим, певца за рулем американского автомобиля. Одним словом, я постарался сыграть это короткое вступление так, чтобы моя мать сразу определила, что оно доносится из того самого мира — мира, изображенного на конверте с ее пластинкой.Но прежде чем до меня это дошло, прежде чем я плавно ритмизировал игру, мистер Гарднер запел. В гондоле на ногах он стоял довольно нетвердо, и я опасался, что он в любой момент может потерять равновесие. Однако голос его оказался именно таким, каким я его запомнил, — мягким, заметно хрипловатым, но настолько полнозвучным, будто передавался через невидимый микрофон. И как у всех лучших американских певцов, в голосе его слышалась усталость — даже некоторая неуверенность, словно это пел человек, которому непривычно таким вот способом раскрывать свое сердце. Эта манера присуща всем настоящим звездам эстрады без исключения.

Все, готово. Ты знаешь эти звуки, ты их себе представляешь, ты можешь их вообразить, ты знаешь, как играют такие музыканты. При этом тебе ни слова не сказали про какие-то там эйдосы и "ЭТО БЫЛА ЧИСТАЯ МУЗЫКА", нет.

Даже у классиков это подано тоньше. Тургенев:

Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью. ."Повторите», – прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив, не спеша, на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», – снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей; свет поднявшейся луны косо падал в окна; звонко трепетал чуткий воздух; маленькая, бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика.

Лавкрафт:

Скоро игра его приобрела фантастическое, бредовое, совершенно истеричное звучание, и все же продолжала нести в себе признаки несомненной музыкальной гениальности, которой явно был наделен этот странный человек. Я даже разобрал мотив — это была какая-то дикая народная венгерская пляска, из тех, что можно иногда услышать в театре, причем тогда я отметил про себя, что впервые Занн заиграл произведение другого композитора.Громче и громче, неистовее и яростнее взвивались пронзительные, стонущие звуки обезумевшей виолы. Сам музыкант покрылся крупными каплями пота, извивался, корчился всем телом, то и дело поглядывая в сторону зашторенного окна. В его бешеных мотивах мне даже пригрезились сумрачные фигуры сатиров и вакханок, зашедшихся в безумном вихре облаков, дыма и сверкающих молний. А потом мне показалось, что я расслышал более отчетливый и одновременно устойчивый звук, исходящий определенно не из виолы — это был спокойный, размеренный, полный скрытого значения, даже чуть насмешливый звук, донесшийся откуда-то далеко с запада.

Мурашки по коже. Это почти звукопись, эту музыку считываешь, ты ее как будто слышишь. При этом заметьте, что во всех трех случаях музыканты оказываются в сложной жизненной ситуации: у рассказчика Исигуро сложное пари и кумир детства в напарниках, у Тони Гарднера на волоске висит брак; у Христофора Ивановича из "Дворянского гнезда" -- поздняя, осенняя любовь, которой не суждено вылиться во что-то прекрасное, поэтому это прекрасное он делает музыкой, ну а Эрих Цанн из рассказа Лавкрафта с помощью музыки предотвращает вторжение темных сил.

Откуда мастерство Яновского? Неизвестно. Как именно он это делает? Непонятно. Почему он начал так делать? Тоже неясно.

Я понял бы, если бы новая манера петь (играть?) у него открылась бы после просветления, прихода к вере. Там есть момент, когда Глеб приходит в церковь к старцу МЕФОДИЮ, там крестится, и ему вроде как приходит идея, что смерть — только начало, главное — духовность, и все в таком духе, нооо герой не проносит это через всю жизнь! Уже через пару страниц он опять боится смерти. Ключевые события романа вообще ни на что не влияют. Глеб не становится от своего просветления (а было ли оно?) более нравственным, он не начинает помогать людям, неа, — только еще больше становится черствым сухарем-потребителем, который хочет, чтобы его любили, потому что он крутой Мистер Дудец.

Нет, серьезно, вот он встречает бывшую первую любовь:

Открывает Анна. Бесформенная, неухоженная, перламутровые губы на пол-лица. В глазах — страх, смешанный с кокетством. Спрашивает, сильно ли изменилась. Да нет, не сильно — выжимаю из себя улыбку. Считай, что не изменилась. Стараюсь на нее не смотреть. Подумать только, в эту старую кошелку я был когда-то влюблен.

Подумать только, этому мелочному чуваку нам предлагают сопереживать.

Может быть, это юмор такой? Да нет, не похоже.

Яновский без всякой рефлексии отменяет концерты, мимоходом замечает, что на его славу проблемы его зрителей не повлияют, при этом вместо того, чтобы думать о своем диагнозе, лечащим врачам он подписывает компакт-диски с концертами.

О, какой глубокий главный герой, невероятно глубокий. Так интересно, угу.

Я тут не говорю о том, что наш так называемый "православный" и просветившийся герой безо всякой рефлексии кладет в постель немецкую сокурсницу, у которой жених в ГДР -- "жених? ну а что, жених". Ну правильно, Водолазкин же сам сказал: рефлексия? Какая рефлексия, зачем? Я лучше летопись напишу.

И есть в книге момент, после которого Глеб становится... таким. Еще в детстве.

Это очень страшный момент, когда Глеб видит, как погибала утопленница -- и потом внезапно понимает, что запоздало влюбился, а девушка уже умерла.

Надо было обнять тебя, лежащую на песке, и ударами своего сердца завести твое остановившееся. Чтобы одно сердце отозвалось на ритм другого. За окном светало, и Глебу показалось, что это свет сбывающейся надежды. Арина прижалась лбом к его лбу. Он чувствовал, как вода с ее волос стекает по его лицу, шее, груди. Душа Глеба, наполнившись счастьем, стала легкой. Полетела над пляжем, объявляя загорающим о грядущем бракосочетании Глеба с Ариной или просто о каком-то таком сочетании, которое крепче брака. О чем именно объявляла душа Глеба, не казалось столь уж значимым. Аринино возвращение к жизни было в тысячу раз важнее этих подробностей. Пляжники махали в ответ ивовыми ветвями, но как-то неуверенно. До Глеба доносились голоса, считавшие информацию преждевременной. Его это смешило. Он проснулся с улыбкой и сердцем, полным света. Поняв, что радость ему приснилась, помрачнел.

После этого из романа и из Глеба уходит жизнь. Оба становятся сухими, безэмоциональными, равнодушными ко всему. У Глеба умирает отец? Ок, поедем на похоре и послушаем, как земля стучит о гроб (чувств никаких). Брат погиб на Майдане? Ну, погиб и погиб, у меня тут рука от Паркинсона трясется, не мешайте.

Мне вообще теперь кажется, что последние книги Водолазкина можно читать как трилогию о душе.

"Лавр": рождение души. Там тоже умирает девушка, и тоже любовь героя, только там ее смерть открывает душу Арсения к духовному поиску, направляет на путь целительства, лекарства. Это роман, в котором сказовый стиль повествования Водолазкина абсолютно оправдан, потому что речь идет о житии великого врача.

"Авиатор": душа в лимбе. Пробудившийся герой пытается восстановить по крупицам собственное прошлое, и понять, куда пропали годы его жизни, и внезапно понимает, что даже своим отсутствием в мире он влиял на то, что в мире происходило. Душа блуждает и ищет.

"Брисбен": смерть души. Духовный поиск окачивается гибелью сразу нескольких женщин: Арины на пляже, матери Яновского (она умирает в самом конце) и его приемной дочери, причем все эти души мечтающие, полные надежды. Смерть их убивает душу самого Глеба, который начинает относиться к жизни, как потребитель.

Если читать эту книгу, то как великую трагедию о смерти души.

Вот только сомневаюсь, что Евгений Германович этот смысл здесь закладывал.

Если смысл в том, что мечтателям суждено умирать, а сухари будут жить, то ну вас к черту с такими смыслами, правда.

Эту ведь мысль и на уровне сюжета закрепляют.

Есть ли в книге какой-нибудь конфликт?

Да нет. Ничего такого в прошлом Глеба, что скрывали бы перемещения и взаимодействие двух рассказчиков. Просто карьера просто музыканта -- без борьбы, без рефлексии, без четкого понимания, как он играет и зачем. Никакого вам тут Дэмьена Шазелла: даже с собственными способностями Глеб не воюет. Он такой Марти Сью и частично отражение биографии Водолазкина: мгновенный взлет и спокойное созерцание безликого для артиста зрительного зала.

Летописная манера повествования хороша была в Лавре, когда у нас была одна сюжетная линия, которая рассказывала о жизни святой личности.

Глеб не святой, обычный, довольно скучный, я бы даже сказал, никакой человек, в его прошлом нет ничего особенно запоминающегося. Даже две линии эти не сходятся в конце, линия летописи провисает. Зачем нам об этом рассказывали, непонятно.

Бывают, конечно, книги без сюжета. Я сам такие книги люблю и всегда говорю, что сюжет есть не только драматический, но и на уровне языка. В "Школе для дураков" язык аутичного главного героя рождает удивительно красивый мир, в котором тона и аспекты рождают подлинный языковой конфликт.

Но есть ли в "Брисбене" какое-нибудь мастерство слова?

Смотрите.

Глеб перевел взгляд на Анну — за лето она стала другой. Дело было не только в телесных изменениях (они не вызывали сомнений) — у нее был новый взгляд, взрослый и женский. А главное, она по-другому играла. Так играют, тихо сказал Глеб Клещуку, только потеряв невинность. Ты имеешь в виду движение рук, растерянно спросил Клещук. Ног, прошипел Глеб. Отвернувшись, он смотрел, как голые ноги Анны то отпускали инструмент, то сжимали его с новой силой, и Лебедь входил с наблюдателем в странный, прежде им не испытывавшийся резонанс. Глеб уже знал, что не уйдет, не дождавшись Анны. Темное и влажное чувство, заставившее его нагрубить директору, теперь лишало Глеба воли и влекло за ней. И Анна знала об этом. Подчеркнуто неторопливо собирала ноты, клала виолончель в футляр. Даже не глядя на Глеба, чувствовала всю прочность связавшей их нити.

Здесь поймано довольно точно, но как-то холодновато-отстраненно, и самое главное, очень уж это смахивает на Бунина -- с его "темными, влажными" чувствами. Может, стиль в том, что в этом возрасте Бунина и читают? Непонятно.

Наконец, смерть приемной дочери -- тут я даже комментировать не буду, сами смотрите.

Из операционной выходит пожилой хирург. Выбрали его. Идет медленно. Остановилось сердце... Катя зажимает ему рот, чтобы кричать самой. К ней подбегает сестра с таблеткой и стаканом воды. Катя выбивает стакан у нее из рук. Кто-то из больных вскрикивает. Они пытались завести Верино сердце в течение двух часов... Стакан касается пола и взрывается смесью стекла и воды. Они сделали всё, что могли.

Душераздирающе? О да.

Душераздирающе пошло. Конечно, умирает девочка и у приемной матери из рук валится стакан. Это очень свежо, угу.

Ни тонкости, ни большой красоты в этом языке нет; он претендует на жизненность, но все время уходит в метафизику, из которой приносит всякие житейские истории и вот такое вот.

Причем тут Брисбен?

Брисбен -- это город, который на вкус Глеба "красиво звучит", и такой символ мечты, за которой гонишься, но гонка эта окажется ненужной -- потому что и города такого, в общем, как бы и не существует.

Только это мои догадки, сам Брисбен в повествовании всплывает нечасто, а больше всего фактурно в самом конце: когда оказывается, что мать Глеба, прежде чем эмигрировать в тот самый Брисбен, говорит о нем с таксистом, который увезет ее куда-то в пригород, а сама мать исчезнет.

В общем, мораль: ребята, мечтать ни о чем не надо, ни к чему стремиться не надо, все тлен и тоска, любите Россию и выдуманных фальшивых музыкантов.

Кстати о России и Украине

Русские никакие, украинцы готовы стрелять тебе в спину, если покажешь русский паспорт. В самом начале нам говорят о том, что "языки так похожи" -- а потом полстраницы будут забивать сносками с переводом мовы на русский. Очень удобно, спасибо. Или это юмор такой?

Кстати, первая жена отца Глеба, Федора, за несколько лет жизни с мужем не смогла выучить укрианский -- хотя Федор только на нем и говорит. Если это тоже смехуечки и юмор, то простите, несмешно.

Итого: про общность народов не сказано ничего. Где этот месседж видят -- непонятно.

Итог

Не надо ничего готовить на "Брисбене" Водолазкина. Даже яичницу. Почитайте лучше "Лавр". Или "Ноктюрны" Исигуро про музыкантов.

Но, конечно, если вы фанат Водолазкина, можете заказать большущий свиной стейк и поужинать на славу. Главное, потом не забудьте убрать обуглившиеся кусочки бумаги из-под свиной корочки.

Может горчить.

Книги жарь — Канал писателя Сергея Лебеденко. Новости современной литературы, советы начинающим писателям, литературоведческий ликбез и просто образец хорошего текста.

Комментарии

За ссылку на интервью с В. отдельное спасибо.

Грустненько всё.

Разбор - супер!