Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

СЧАСТЛИВОГО ТЕБЕ ПУТИ, ЧИТАТЕЛЬ!

Перед тем как отправиться в дорогу, уважающий себя путешественник листает справочники, водит пальцем по карте, расспрашивает знакомых, побывавших в краях, куда он собирается.

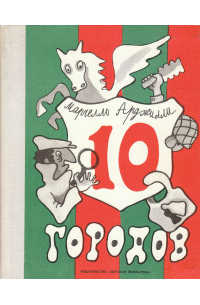

Городов, изображенных в книге итальянского писателя Марчелло Арджилли, нет ни в одном атласе, ни в одном справочнике. Вот почему, ребята, пересказав для вас эту книгу, я подумал, что не мешало бы предпослать ей краткий путеводитель.

Если у вас есть братья и сестры старше вас лет на десять-пятнадцать, может быть, они помнят переведенные на русский язык повести Арджилли «Пионеры Валлескуры», «Ватага из Сан-Лоренцо» и «Приключения Гвоздика» (последняя книга написана в соавторстве с Габриэллой Парка). А может, вы и сами читали эти книги – повесть о пионерском отряде имени Гарибальди, созданном итальянскими ребятами из крестьянских семей, историю железного мальчика, напоминающую любимую в Италии сказку про деревянного человечка по имени Пиноккио, повесть о дружных и отзывчивых мальчиках и девочках, живущих в одном из кварталов Рима.

Но вернемся к книге, которую вы только что открыли. Марчелло Арджилли пишет в ней о вымышленных городах. Однако это нисколько не мешает ему говорить о вещах очень серьезных – напротив, прибегая к преувеличению, к гротеску, характеризуя каждый из десяти городов каким-то одним отличительным признаком, автор как бы предлагает читателям выбор: либо вы безоговорочно принимаете тот или иной город, либо – столь же решительно – отвергаете.

А в какой стране, вправе спросить вы, находятся эти вымышленные города? Тоже в вымышленной?

И да, и нет. Страна эта нигде в книге не названа, но разве это не может быть Италия, над которой в последние годы нависла черная опасность: оживились фашиствующие элементы, что грозит превратить родину Данте, Микеланджело, Верди в Солдафонию и Полицейск, вместе взятые? Разве это не одна – все равно какая – из экономически развитых капиталистических стран с их обществом потребления, с их тенденцией закабалить человека, превратить его в придаток, в деталь машины («Если мы построим много таких машин, людям не нужно будет работать», – говорит в повести механический мальчик, не подозревая, что праздность способна низвести человека до животного состояния)? Разве это не одна из стран, где «изделия» массовой культуры – литературный, эстрадный, кино-, теле– и прочий ширпотреб – рекламируются не менее напористо, чем жевательная резинка, очередная модель «фиата», новый тонизирующий напиток?

Каждый город на свете, пусть даже самый маленький, обязательно чем-нибудь отличается от всех остальных. В одном городе, например, выпекают знаменитые душистые пряники, другой – славится прекрасным пляжем, в третьем – родился гениальный сказочник. А в каком городе живешь ты, читатель?.. И если дорога приведет меня когда-нибудь в твой город, я непременно зайду к тебе – ведь мне захочется узнать, понравилась ли тебе эта повесть.

А вот в Поэтонии я бы нашел судью – первого из взрослых, кто понял девочку, путающую слова, – и с удовольствием пожал бы ему руку. В Архитектории узнал бы, над какими проектами работает профессор Паллади, сознающий свою ответственность перед людьми и потому убежденный, что архитектура и косность несовместимы. Любопытно было бы выяснить, кому в Нью-Грамотеевке достались после Альфредо лавры самого большого остолопа, но, честно говоря, ехать в город поголовного невежества как-то страшновато.

При пересказе этой книги нам с редактором пришлось поломать голову над названиями городов – ведь каждое из них строится на «фундаменте» определенного слова: например, город, который мы назвали Хозяинополем, в оригинале называется Падрония (от итальянского слова «padronе» – «хозяин», Квестуринию (от «квестуры» – полицейского управления) мы решили назвать Полицейском и т. д. А вот итальянские имена героев при пересказе сохранены. Хотелось бы отметить, что некоторые из них тонко придуманы автором. Вряд ли случайно фамилия полицейского агента Лойяконо так напоминает по звучанию фамилию, которую носил один из самых страшных в истории мракобесов – Великий Инквизитор Игнатий Лойола. Не случайно, скорее всего, и то, что архитектор Паллади – почти однофамилец великого Андреа Палладио, чьи постройки украшают Венецию и Виченцу. А Донателла? Разве имя маленькой художницы из Рафаэлии не перекликается с именем гениального итальянского скульптора Донателло, жившего в эпоху Возрождения?

Итак, Марчелло Арджилли приглашает тебя, читатель, в дорогу. Счастливого пути! По-моему, у тебя хороший провожатый, с которым тебе будет интересно. Он любит детей, он умеет говорить с ними как со взрослыми, у него есть чувство юмора, и он не однажды рассмешит тебя по дороге. А когда ты окажешься в Солдафонии или в Полицейске, ты увидишь, как добродушная улыбка на его губах сменится саркастической, и очень скоро поймешь почему.

Евгений Солонович

ПОЭТОНИЯ

Рабочие и служащие городской типографии все, как один, прервали работу и, выйдя на улицу, решительно направились к муниципалитету. Над головами демонстрантов вздымались написанные на скорую руку плакаты: «Возмущенный до глубины души, к нам присоединиться спеши!», «Люди труда за себя постоят всегда!», «Позор! Такого беззакония ещё не знала Поэтония!» На улицах, по которым проходили демонстранты, закрывались учреждения и магазины: люди, не задумываясь, присоединялись к типографам. Вся Поэтония начинала забастовку солидарности. Бурлящая толпа заполнила площадь перед муниципалитетом. Представители демонстрантов потребовали, чтобы их принял мэр, и, едва переступив порог его кабинета, возмущенно загудели. Перебивая друг друга, они поведали о страшном оскорблении, которому их незаслуженно подвергли, – их, печатающих книги стихов, словари рифм, руководства по стихосложению! Если оскорбители не будут сурово наказаны, пусть власти пеняют на себя! Не на шутку перепуганный мэр тотчас собрал Городской Совет.

– Им, наверно, платят мало… – высказал он предположение. – Только стачки не хватало!

– Что вы! Что вы! Что вы! Что вы! – запричитал мэр Поэтонии.– Будьте к худшему готовы! Неужели от досады станут строить баррикады?

– Что вы! Что вы! Что вы! Что вы! Будьте к худшему готовы!

– Как! Вынашивает кто-то замысел переворота?

– Что вы! Что вы! Что вы! Что вы! Будьте к худшему готовы! – в который раз повторил мэр и наконец нашел в себе силы объявить, какими ответными действиями угрожает население: – Народ не погладит врага по головке. Страшнее не видел никто забастовки: сюда демонстранты явились с угрозой – в ответ говорить не стихами, а прозой!

Члены Городского Совета побледнели, некоторые упали в обморок. Трудно было представить себе угрозу чудовищнее. С минуты на минуту могли рухнуть вековые устой: столетиями жители Поэтонии изъяснялись не иначе как в стихах, даже если заказывали чашку кофе или просили взвесить сто граммов колбасы. И вдруг своеобразие города, где все без исключения были поэтами, города грациозной рифмованной речи, лирических чувств и поэтического воображения. – вдруг своеобразие это канет в прошлое, и в каждой квартире, в каждом трамвае, на улицах и площадях зазвучит грубая, оскорбительная для слуха проза!

Совещание мэра с членами Городского Совета проходило на редкость бурно, но в конце концов отцы города пришли к единодушному решению, которое мэр, подойдя к окну, сообщил ожидавшей внизу толпе:

Толпа ликовала. Это была победа: требование демонстрантов признали справедливым. Еще бы! А ведь дело могло окончиться плохо – недаром члены Городского Совета не исключали возможности кровопролития.

Причиной недовольства, как выяснилось, послужило объявление, вывешенное в городской типографии:

«С мая месяца сего года заработная плата рабочих и служащих будет увеличена на 20 %».

До чего они дожили! Это возмутительно – их не считают за людей!

– Увеличивают зарплату без любви к нашему брату! – негодовали типографы, – Подобное объявление для нас оскорбление!

Все что угодно можно было стерпеть, но только не это: к ним посмели обратиться в прозе! Они ответят оскорбителям забастовкой, они сумеют постоять за себя! Они обрушат на врага его же оружие:

К счастью, мэр города и члены Городского Совета, сами тонкие поэты, сразу же приняли сторону бастующих. Директор типографии был строго наказан: приговор обязал его переписать злополучное объявление. Люди вернулись на свои рабочие места лишь после того, как при входе в типографию появился новый текст, украшенный плавными завитушками:

Поэтические традиции были соблюдены, справедливость восторжествовала, и жители Поэтонии продолжали изъясняться стихами, утонченно любезными, как прежде.

Правда, спустя некоторое время в городе случилось новое происшествие: на этот раз его виновницей оказалась девочка по имени Катерина.

То, что девочка не без странностей, можно было сказать, когда Катерина была еще совсем крошка, – с первых слов, которые она произнесла. Мама, наклонившись над колыбелью, уговаривала ее:

И Катерина лепетала:

– Прямо…

А Катерина говорила:

– Ра-ма, ра-ма…

А Катерина говорила:

– Я-ма, я-ма…

Папу она упорно называла шляпой. Вместо слова «отец» произносила «глупец». А если просила воды, кричала: «Бить! Бить!»

Родители места себе не находили: такая маленькая – и такая непочтительная с отцом, да к тому же угрожает кому-то побоями. Разумеется, как все жители Поэтонии, они говорили стихами и на судьбу сетовали тоже в стихах:

Время, однако, шло, но Катерина оставалась неисправимой. Когда от первых разрозненных слов она перешла к первым фразам, вернее, к первым стихам, у нее получалось что-то в этом роде:

Назвать мать с отцом грабителями! Неслыханная дерзость! И при чем тут рожки! Неужели это чудовище намекало на то, что оно способно не только драться, но и бодаться?

На самом деле Катерина не была грубиянкой, не собиралась никого бить и уж тем более бодать. Всех, кто ее слышал, вводил в заблуждение ее врожденный недостаток. Бывает врожденное косоглазие, врожденное косолапие; Катерине же от рождения суждено было путать слова. Она прекрасно знала, что именно собирается сказать, но вместо «Пить! Пить!» ее губы произносили другое слово, рифмующееся со словом «пить»: «Бить!» Поэтому «мама» у нее превращалась в «яму», «папа» – в «шляпу», вместо «отец» получалось «глупец», а вместо «родители» – «грабители». И конечно же, ей хотелось, чтобы мама и папа целовали ей не рожки, которых у нее не было, а ножки, которые у нее были.

Никто, правда, не догадывался, в чем дело, и Катерину считали дерзкой и избалованной девчонкой. Тем более в таком городе, как Поэтония, где поэзия была у всех не только на устах, но и в сердце.

Чем старше становилась Катерина, тем сильнее тревожились за нее родителя.

Когда Катерина была еще совсем маленькая, она сочинила к Новому году поздравление и спрятала стишок под папину салфетку. И зачем только отец нашел его! Вот что она написала:

Как всегда, Катерина ошиблась, написав «убить» вместо «любить». Само собой разумеется, родители вышли из себя:

из-за того, что она путала слова, ее вечно наказывали. Бедняжка приходила в отчаяние: она так любила маму и папу, а они без конца на нее сердились. Девочка искала для них самые нежные слова, которые выразили бы всю ее любовь. И однажды она нашла эти слова:

Она хотела сказать «радость», но родители этого не знали – ив наказание на целый месяц запретили Катерине ходить в кино и даже смотреть телевизор. Ей не везло не только дома. В школе у нее тоже были вечные неприятности, она неправильно отвечала на вопросы, произнося одно слово вместо другого.

Во время экзамена, когда у нее спросили имя знаменитого итальянского астронома, который перед судом инквизиции бесстрашно произнес: «И все-таки она вертится!», Катерина выпалила:

– Бармалей!

– Герой какого романа Дюма носит имя д'Артаньян? – задали ей новый вопрос.

– «Три мухомора».

– Как называется итальянский город, построенный на островах и перерезанный многочисленными каналами?

– Трапеция.

– Сколько будет: два плюс три?

– Шесть.

Естественно, она осталась на второй год. Узнав об этом, родители обрушили на нее поток стихов, где «негодница» рифмовалась с «второгодницей», а «тупица» – с «ослицей», не желающей учиться…

Катерина, которая наконец-то догадалась, в чем ее беда, попробовала было объяснить им, что она старательно готовилась к экзаменам и стала бы отличницей, если бы не болезнь, вечно мешающая ей находить нужные слова. Свое объяснение она закончила так:

Родители еще больше рассердились. Она смеется над ними? При чем тут дрова? Неужели она собирается остаться недоучкой и пойти в дровосеки? И они разразились новой тирадой – на этот раз с рифмой «учка – точка»: недоучка, штучка, злючка, колючка, взбучка…

С подругами она тоже все время говорила невпопад. Например, одна из девочек вежливо приглашала ее на переменке:

А Катерина с благодарностью отвечала:

И хотела прибавить: «Очень рада», а вместо этого выходило:

Встретив подругу в новом платье, Катерина спешила сказать, что не видела такого элегантного наряда ни на одной франтихе, но, как обычно, путалась в словах и говорила:

Со временем все начали сторониться ее, и бедняжку это очень огорчало. В конце концов иссякло и терпение родителей. Однажды она слышала, как мама жаловалась на судьбу:

Катерина в слезах выбежала на улицу. Слово «ненормальная» мучительно звучало у нее в ушах. Она была нормальная, она это хорошо знала, ее сердце было полно любви к родителям, к подругам, ко всем людям на свете. Почему же никто не понимал ее?

На улице ее остановила какая-то женщина:

И Катерина прерывающимся от рыданий голосом ответила:

Она хотела сказать «всегда ошибаюсь», но женщина этого не знала и, подумав, что девочка бредит, отвела ее к врачу.

Врач осмотрел «больную» и велел ей сказать «резеда». Катерина тут же сказала, правда на свой лад:

– Лебеда!

Доктор, конечно, подумал, что она смеется над ним, но у нее и в мыслях ничего подобного не было. Напротив, она надеялась, что этому замечательному доктору удастся наконец-то вылечить ее от необычного дефекта речи, и смело начала:

Врач пришел в ярость: это было слишком – назвать рвачом и коновалом такую знаменитость, как он! И где? В Поэтонии, славящейся своими вежливыми жителями! Нет, он этого так не оставит! И доктор вызвал полицейского, с тем чтобы тот препроводил Катерину к родителям и посоветовал поместить ее в Дом поэтического перевоспитания.

По дороге, упираясь изо всех сил, Катерина попыталась растолковать полицейскому, что, собственно, произошло:

Полицейский содрогнулся. Откуда ему было знать, что под «засадой» Катерина подразумевала «досаду», а произнося страшное слово «расстрелять», имела в виду мирное «рассказать»? Уверенный, что имеет дело с особо опасной преступницей, он защелкнул на ней наручники и вместо дома доставил ее в тюрьму.

Дверь камеры захлопнулась за ней, и Катерина долго-предолго плакала. Мало того, что бедняжку никто не понимал, никто не любил, так теперь ее еще и заперли в этих холодных стенах! Катериной овладело великое отчаяние, под бременем которого сердце ее сжалось в маленький комочек. Как только ей разрешили отправить родителям письмо, она написала:

Если верить записке, она жаждала крови, и, разумеется, никакого автомата мама с папой ей не прислали (в результате она осталась без адвоката). В то же время у родителей появилась надежда, что тюрьма исправит Катерину: если бы в тюрьме было очень плохо, разве она написала бы, что сидеть там – наслаждение?

Судья, знаменитый поэт с прекрасными голубыми глазами, спросил подсудимую:

Катерина прижала руку к сердцу и торжественно поклялась:

Все в зале суда так и ахнули. Прокурор вскочил на ноги: —

Какого позора? Что она сделала? Ответила на вопрос господина судьи, только и всего. И, веря в торжество справедливости, она закричала:

Она хотела сказать «прощения», но у прокурора не было причины не верить собственным ушам, и он пришел в еще большую ярость:

Бедняжка Катерина похолодела от ужаса. Сто лет тюремного заключения! За что! Если допустить, что она нарочно грубила людям, даже и тогда подобный приговор – неслыханная жестокость. И она закричала об этом:

Но что она говорила? Она не сомневалась, что справедливее было бы не забодать ее, а оправдать:

В отчаянии от ошибок, она ошибалась снова и снова, и все смотрели на нее с возмущением. Прокурор кипел от гнева: на скамье подсудимых он видел закоренелую преступницу, совершенно лишенную чувства поэзии, что считалось в Поэтонии тягчайшим преступлением.

И только судья все внимательнее и внимательнее слушал Катерину. Этот замечательный поэт отличался на редкость тонким поэтическим слухом, уловившим в ответах обвиняемой некоторую странность. А обвиняемая, плача и заикаясь, несла уже что-то совсем невразумительное:

Глядя на Катерину большими голубыми глазами, судья решительно ее оборвал:

Катерина умолкла. Она видела сквозь слезы, как судья поднялся, собираясь огласить приговор. «Сто лет зимы!» Да при чем тут зима? Сто лет тюрьмы – вот что ее ждет, сто лет за решеткой! В наступившей тишине судья величественно произнес:

Плохи ее дела. Какие еще обвинения собирается искать эта свинья, то есть этот судья? Тем временем судья, полистав Поэтический Кодекс, продолжал:

Только большой поэт мог догадаться о врожденном недостатке Катерины. Представители правосудия, да и сам прокурор, густо покраснели: еще немного, и они бы совершили чудовищную юридическую ошибку, и лишь потому, что их подвела поэтическая интуиция!

У Катерины гора с плеч свалилась. Какой великий человек этот судья, какой великий поэт! Растроганная, она послала ему воздушный поцелуй. Ее наконец-то поняли! И она с чувством сказала:

Но на этот раз никто не рассердился. Все сразу догадались, что она хотела сказать: она будет вести себя прекрасно. С этого дня Катерина уже не чувствовала себя несчастной. Родители поняли, что она их любит, и больше никогда ее не наказывали. У Катерины Завирального Слова, как ее с тех пор называли, появилось много друзей: всем нравились ее поэтические вольности, и ее приглашали играть, танцевать, звали на прогулку, и она, со своим обычным «очень надо!», принимала приглашения. Она стала всеобщей любимицей, что явилось еще одним подтверждением неоспоримой истины, древней, как Поэтония: важнее поэзия в сердце, чем на языке.