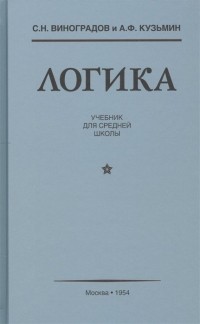

Логика. Учебник для средней школы

Сергей Виноградов, А. Ф. Кузьмин

В разделе "Приложения" даны логические упражнения.

| Издательство: | Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР |

Лучшая рецензия

7 января 2024 г. 20:18

299

4 Какие ваши доказательства?

Соавторы книги - Виноградов Сергей Николаевич, Кузьмин Александр Ферапонтович (полезной информации о них в открытом доступе я не нашел). Прочитал книгу по рекомендации экономиста Михаила Делягина и публицист Клима Жукова, причем…

Конспект по главам:

Глава I. Предмет и задачи науки логики

1.1 (Логика мышления и наука логика). Логика есть наука о законах и формах правильного построения мыслей.

Древнегреческое слово «логос» означает «мышление», «мысль», «слово в котором выражена мысль».

1.2 (Логические законы и формы). Определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность являются обязательными качествами правильного мышления. Эти качества имеют значение законов правильного мышления.

Нарушение логических законов ведет к неправильным выводам.

Логическая форма - это структура, строение наших мыслей.

1.3 (О материалистическом понимании мышления). Материя первична, мышление и сознание - вторично.

Психические процессы свойственны и животным, но мышление присуще только человеку.

1.4 (Мышление и язык). Только язык делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе.

1.5 (Значение логики). Упоминается постепенный переход от социализма к коммунизму.

Глава II. Логические приёмы

2.1 (Мышление - опосредствованное и обобщённое познание действительности). Ощущение - отображение нашим сознанием того или иного свойства материального предмета, например твёрдости, цвета и т.д.

Восприятие - отображение в нашем сознании отдельных предметов и явлений как целого.

Мышление - опосредствованное и обобщённое познание действительности.

Для того чтобы познать общие свойства, отношения, закономерности предметов и явлений объективной действительности, человек применяет логические приёмы, основными из которых являются сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение.

2.2 (Сравнение). Сравнение - логический приём, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира.

Основные правила сравнения:

1) сравнивать предметы, которые в действительности имеют какие-то связи друг с другом;

2) правильность любого сравнения определяется тем, что мы возьмём за основу сравнения;

3) сравнение двух или нескольких предметов надо производить по одному и тому же признаку, взятому в одном и том же отношении;

4) всякое сравнение должно проводиться не по первым попавшимся признакам, а по таким признакам, которые имеют важное, существенное значение для сравниваемых предметов;

2.3 (Анализ и синтез). Анализ - логический приём, с помощью которого мы мысленно расчленяем предметы, явления, выделяя отдельные их части, свойства.

Синтез - логический приём, с помощью которого мы мысленно соединяем в одно целое расчленённые в анализе отдельные части предмета, явления.

2.4 (Абстрагирование и обобщение). Абстрагирование - логический приём, с помощью которого мы мысленно выделяем существенные свойства предметов, явлений и отделяем их от несущественных, второстепенных свойств предметов, явлений материального мира. Результат абстрагирования называется абстракцией.

Обобщение - мысленное объединение общих свойств однородных предметов.

Глава III. Понятие

3.1 (Сущность понятия). Предметы мысли - те вещи, явления окружающей нас действительности, о которых мы мыслим.

Признак - свойства вещей, явлений.

Познавая окружающую действительность, человек сравнивает предметы друг с другом, выявляет их сходство и различие; путём анализа и синтеза вскрывает сущность предметов, мысленно выделяет их признаки, абстрагирует и обобщает эти признаки.

Понятие - мысль, которая отображает общие и существенные признаки предметов.

3.2 (Понятие и представление). Представления — это наглядные образы предметов, явлений.

3.3 (Понятие и слово). Языковой оболочкой понятия является слово.

Нередки случаи, когда слова, сходные по звучанию, употребляются для выражения разных понятий (омонимы).

3.4 (Содержание и объём понятий). Содержание понятия - знание о совокупности существенных признаков класса предметов (знание о предметах, к которым относится данное понятие, знание о сущности предметов, о их свойствах).

Объём понятия - знание о круге предметов, существенные признаки которых отображены в понятии.

3.5 (Соотношение между содержанием и объёмом понятия). Закон обратного отношения содержания и объёма понятий. Чем шире содержание понятия, тем уже его объём. И соответственно наоборот: чем уже содержание понятия, тем шире его объём.

3.6 (Ограничение и обобщение понятия). Обобщить понятие - перейти от менее общего к более общему понятию.

Ограничить понятие - перейти от более общего понятия к менее общему понятию.

Категории – предельно широкие по объему понятия, которые не подлежат дальнейшему обобщению.

3.7 (Родовые и видовые понятия). Более общие понятия называются родовыми понятиями, менее общие - видовыми понятиями.

3.8 (Основные классы понятий). По своему объёму понятия делятся на единичные и общие.

Единичные понятия являются понятиями об отдельных (единичных) предметах.

В общих понятиях отображается множество однородных предметов.

Собирательные понятия — это такие понятия, в которых мыслится совокупность однородных предметов как единое целое.

Собирательные понятия можно приложить или к совокупности предметов как единому целому, или к ряду таких совокупностей. В первом случае будет единичное собирательное понятие, во втором случае — общее собирательное понятие.

3.9 (Отношения между понятиями). Такие понятия, которые по своему содержанию находятся в далёком отношении друг к другу, называются несравнимыми понятиями.

Все остальные понятия являются сравнимыми. Они делятся на две группы: совместимые и несовместимые.

Если объёмы двух (или более) понятий совпадают полностью или частично, то это будут совместимые понятия, если же не совпадают, то это будут несовместимые понятия.

Есть понятия, которые могут различаться по своему содержанию, но в которых мыслится один и тот же предмет. Такие понятия находятся в отношении тождества.

При отношении подчинения (отношение вида и рода) одно понятие (менее общее) входит в объём другого понятия (более общего).

Более общее (родовое) понятие называется подчиняющим, а менее общее (видовое) называется подчинённым понятием.

Отношение частичного совпадения объёмов. Такие понятия, объёмы которых частично совпадают, называются перекрещивающимися понятиями.

Отношения тождества, подчинения и частичного совпадения объёмов являются отношениями совместимых понятий, т.е. таких понятий, объёмы которых в той или иной мере совпадают.

Между несовместимыми понятиями также существуют три вида отношений: отношение соподчинения, отношение противоположности и отношение противоречия.

Когда одному и тому же родовому понятию подчинены несколько видовых понятий, то эти видовые понятия находятся между собой в отношении соподчинения.

Отношение соподчинения есть отношение между видами, объединёнными общим родом.

В отношении противоположности находятся такие два понятия, которые по своему содержанию противоположны друг другу, но оба входят в объём одного и того же родового понятия.

В отношении противоречия находятся такие два понятия, из которых одно полностью отрицает другое, но содержание отрицающего понятия остаётся неопределённым.

Глава IV. Определение и деление понятия

4.1 (Сущность определения понятия). Определение понятия есть такое логическое действие, в процессе которого раскрывается содержание понятия.

По своему строению определение состоит из двух основных частей: определяемого понятия и определяющего понятия.

Состав определения схематически можно изобразить таким образом: «вид» есть «род и видовое отличие».

4.2 (Правила определения). Существует четыре правила определения:

1) определение должно быть соразмерным (определяемое и определяющее понятия должны быть равны по объёму).

2) определение не должно делать круга (в качестве определяющего берётся такое понятие, которое само можно понять только посредством определяемого);

3) определение не должно быть отрицательным (определение должно указывать на то, что представляет собой предмет, а не на то, чем не является предмет), за исключением отдельных случаев (например, отрицательное понятие);

4) определение должно быть ясным, четким, не допускающим двусмысленных или метафорических выражений.

4.3 (Генетическое определение). Генетическое определение - вид определения, который указывает на происхождение определяемого предмета.

4.4 (Номинальное определение). От определения понятия следует отличать так называемое номинальное определение, т. е. разъяснение смысла слова, имени, выражающего данное понятие.

4.5 (Значение определений). Определить понятие — значит вскрыть его содержание, т.е. указать существенные признаки, которые являются отражением коренных свойств предметов. Однако в определении почти никогда не указываются все существенные признаки, так как это оказывается невозможным.

Главное назначение определений - подытожить результаты исследования, закрепить в краткой форме добытые знания. В определении закрепляются самые основные признаки понятия.

4.6 (Приёмы, заменяющие определение). Существуют логические приёмы, которые могут дополнить определение, среди таких приёмов отметим следующие пять: указание, описание, характеристика, сравнение, различение.

Указание - самый простой приём ознакомления с предметом, который непосредственно нами воспринимается. Например, желая ознакомить кого-нибудь с данным цветом, формой, звуком и пр., мы указываем на этот цвет или воспроизводим данный звук. Указание не может, разумеется, дать понятия о предмете, оно даёт лишь индивидуальное представление.

Описание представляет собой перечисление ряда признаков единичного предмета.

В характеристике указываются некоторые отличительные признаки предмета.

Сравнение по своей внешней форме нередко бывает похоже на определение, однако сравнение нельзя смешивать с определением. Сравнение предполагает наличие двух предметов мысли, из которых один поясняется с помощью другого.

Различение - разновидность сравнения. При различении, как и при сравнении, мы мысленно сопоставляем два предмета, но указываем не на сходство, а на различие.

4.7 (Сущность деления понятия). Деление понятия есть такое логическое действие, в процессе которого раскрывается объём понятия. Раскрыть объём понятия — это значит указать видовые понятия, соподчинённые делимому понятию.

Производя деление понятия, мы мысленно разделяем по определённому признаку тот класс предметов, отражением которого является делимое понятие. Делимое понятие есть родовое понятие. В результате деления получаются видовые понятия, которые называются членами деления. Признак, по которому производится деление, называется основанием деления.

Чтобы деление было правильным, необходимо соблюдение правил деления.

4.8 (Правила деления). Всего правил деления четыре:

1) деление должно быть соразмерным (члены деления должны в совокупности равняться объёму делимого понятия);

2) деление должно производиться по одному основанию и притом существенному;

3) члены деления должны исключать друг друга;

4) деление не должно делать скачка (это значит, что при делении понятия необходимо брать ближайшие виды, а не отдалённые);

4.9 (Дихотомическое деление). Дихотомическое, т.е. двучленное, деление состоит в том, что делимое понятие полностью делится на два противоречащих понятия.

4.10 (Приёмы, сходные с делением). Наряду с делением понятий мы пользуемся в практике мышления некоторыми логическими приёмами, которые внешне сходны с делением, но по существу отличны от него:

-расчленение целого на части;

-расположение мыслей по определённому плану.

4.11 (Классификация). Классификацией называется система расположения предметов по классам на основании сходства этих предметов внутри класса и их отличия от предметов других классов.

Классификацию, в основе которой находится коренной признак предметов, выражающий их природу, принято называть естественной классификацией (например классификация животных в современной зоологии или таблица Менделеева).

Если за основу классификации берётся признак, не выражающий природы классифицируемых предметов, то такая классификация называется искусственной.

Классификация имеет важное положительное значение для запоминания изучаемых явлений, предметов.

Глава V. Суждение

5.1 (Сущность суждения). Суждением называется мысль, которая утверждает или отрицает что-либо относительно предметов и их признаков.

Суждение, как и понятие, является формой отображения в нашем сознании объективной действительности. В суждении выражается наше знание предметов и явлений материального мира, их свойств и связей.

5.2 (Состав суждения). В каждом суждении имеются три части: подлежащее (субъект суждения), сказуемое (предикат суждения) и связка.

Подлежащее и сказуемое суждения называются терминами суждения.

Издавна в логике принято условно обозначать подлежащее суждения буквой S (первая буква латинского слова subjectum), а сказуемое суждения — буквой Р (первая буква латинского слова praedicatum). Исходя из этого, суждение можно выразить такой формулой: S есть Р; или S—P.

5.3 (Суждение и предложение). Каждое суждение всегда выражается грамматическим предложением. Предложение — это материальная оболочка суждения.

5.4 (Виды суждений). В зависимости от количества предметов, от характера их связей и отношений, отображаемых в том или ином суждении, все суждения могут быть разделены на следующие виды:

-суждение может быть утвердительным или отрицательным (в зависимости от того, утверждается или отрицается то или иное свойство относительно данного предмета) - такое деление суждений называется делением по качеству;

-суждение может быть единичным, частным или общим (в зависимости от того, сколько предметов отображается в данном суждении) - такое деление суждений, называется делением по количеству;

-суждение может быть условным, разделительным или категорическим (в зависимости от того, каков характер связи между предметом и его свойствами) - такое деление суждений называется делением суждений по отношению;

-суждение может быть суждением возможности (проблематическим), суждением действительности (ассерторическим) или суждением необходимости (аподиктическим) в зависимости от того, насколько существен для предмета признак, отображаемый в суждении - такое деление суждений называется делением с точки зрения модальности.

Всякое суждение характеризуется качеством, количеством, особой формой отношений и модальностью.

5.5 (Утвердительные и отрицательные суждения). По качеству суждения делятся на утвердительные и отрицательные.

Утвердительным суждением называется такое суждение, в котором отображается связь предмета и признака.

Отрицательным суждением называется такое суждение, в котором отображается отсутствие какой-либо связи между предметом и признаком.

5.6 (Единичные, частные и общие суждения). Отображение определённого круга предметов в суждении называется количеством суждения. По количеству все суждения делятся, таким образом, на единичные, частные и общие.

Единичным суждением называется такое суждение, в котором утверждается (или отрицается) связь признака с единичным предметом.

Частным суждением (видимо от слова «часть») называется такое суждение, в котором утверждается (или отрицается) связь признака с частью какого-либо класса предметов.

Общим суждением называется такое суждение, в котором что-либо утверждается (или отрицается) относительно каждого предмета какого-либо класса предметов.

5.7 (Соединение и делений суждений по количеству и по качеству). Мы знаем, что каждое суждение имеет признак качества, т.е. всегда является или утвердительным, или отрицательным. Вместе с тем, каждое суждение имеет также признак количества. Приняв во внимание оба эти признака (качество и количество), мы можем разделить все суждения на четыре основных вида: общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные и частноотрицательные суждения.

5.8 (Условные, разделительные и категорические суждения). Условным суждением называется такое суждение, в котором принадлежность признака предмета утверждается (или отрицается) при определённых условиях. Условное суждение складывается из двух частей. В первой части высказывается условие, при соблюдении которого будет истинной вторая часть суждения.

Та часть, в которой указывается условие, называется основанием, а та часть, истинность которой определяется условием, указанным в первой части, называется следствием.

Разделительным суждением называется такое суждение, в котором предмету приписывается несколько признаков, из которых принадлежит только один.

Разделительное суждение, в котором сказуемые являются понятиями несовместимыми, называется исключающе-разделительным суждением.

Разделительное суждение, в котором сказуемые не исключают друг друга, так как все факторы, о которых говорится в сказуемых суждения, могут действовать совместно, называется соединительно-разделительным суждением.

Категорическим суждением называется такое суждение, в котором в безусловной форме отображается факт наличия или отсутствия связи между предметом и признаком.

Категорические суждения являются наиболее распространённым видом суждений.

5.9 (Суждения возможности, действительности и необходимости). Суждения, в которых утверждается лишь вероятность или возможность связи между предметом и свойством называются суждениями возможности (проблематические суждения).

Суждения, в которых отображается существующие в действительности связи предмета и свойства, фактическое положение вещей называются суждениями действительности (ассерторические суждения).

Суждения, в которых отображается такая связь предмета и его свойства, которая исключает возможность противоречащего случая, называются суждениями необходимости (аподиктические суждения).

Характерная особенность суждений необходимости заключается в том, что они отражают общую закономерность явлений, необходимость данных явлений.

5.10 (Объём подлежащего и сказуемого в суждении). В том случае, когда подлежащее или сказуемое обозначает не все предметы данного класса, а только какую-то часть их, тогда говорят, что подлежащее или сказуемое взято не во всём объёме, или не распределено.

Когда же подлежащее обозначает все предметы данного класса, тогда говорят, что подлежащее взято во всём объёме, или распределено.

Знание распределенности терминов, входящих в суждение, даёт возможность более правильно строить наши рассуждения.

5.11 (Отношения между суждениями). Могут быть такие отношения между суждениями: отношении подчинения, отношении несогласия (противоречащие суждения, противоположные суждения).

Два противоречащих суждения не только не могут быть вместе истинными, но они не могут быть вместе и ложными; если одно из противоречащих суждений истинно, то другое ложно.

Два противоположных суждения не могут быть вместе истинными, но они оба могут быть ложными; из ложности одного противоположного суждения отнюдь нельзя заключать об истинности другого.

Некоторые правила об отношениях подчиненных суждений:

-из истинности общего суждения следует истинность подчинённого ему частного суждения;

-из ложности частного суждения следует ложность соответствующего общего суждения;

-из истинности частного суждения не следует необходимо истинность соответствующего общего суждения;

-из ложности общего суждения не вытекает ни ложность, ни истинность подчинённого ему частного суждения.

Глава VI. Преобразование суждений

6.1 (Уточнение логического смысла суждений). Важно уметь пользоваться приёмами уточнения логического смысла суждений. Часто при таком уточнении возникает необходимость придать суждению логическую форму, т.е. преобразовать суждение (не меняя его содержания) так, чтобы в нём отчётливо были видны подлежащее, сказуемое и связка и чтобы соблюдался принятый в логике порядок членов суждения.

В практике нашего мышления нередко встречается особая разновидность суждений (выделяющие суждения), отличительным признаком которых является слово «только» (или «лишь»). Это слово придаёт суждению дополнительное значение.

6.2 (Превращение). Превращение суждений есть такой логический приём, посредством которого утвердительное суждение преобразуется в отрицательное или отрицательное в утвердительное, но смысл суждения не изменяется.

6.3 (Обращение). Обращение есть такой логический приём, посредством которого подлежащее суждения превращается в сказуемое.

Обращение при котором суждение не меняет своего количества называется простым или чистым обращением.

Оно применяется только в тех случаях, когда оба термина в суждении распределены или оба не распределены.

Общеутвердительные суждения с нераспределённым сказуемым обращаются всегда с ограничением.

Глава VII. Основные законы логического мышления

7.1 (Понятие о логическом законе). Движение и развитие предметов внешнего мира совершается по определённым законам. Эти законы познаются нами, когда наше мышление верно их отображает.

Законы мышления являются отображением в сознании человека необходимых связей материальных предметов.

Логика рассматривает 4 закона логического мышления: закон тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего и закон достаточного основания.

Эти законы выражают коренные черты мышления: определённость, непротиворечивость, последовательность и обоснованность.

Логические законы являются обязательным условием правильного мышления.

7.2 (Закон тождества). Движение — это существенное и неотъемлемое свойство материи. Оно, как и материя, вечно, несотворимо и неразрушимо. Мир есть движущаяся материя.

В данном рассуждении, споре, дискуссии каждое понятие должно употребляться в одном и том же смысле.

Нарушение закона тождества приводит к логическим ошибкам, которые называются «подмена понятия».

Софизм - логическая ошибка, совершаемая преднамеренно.

Соблюдение закона тождества обеспечивает определённость и точность наших мыслей.

7.3 (Закон противоречия). Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Однако из этого не следует, что оба они не могут быть ложными.

7.4 (Закон исключённого третьего). Из двух противоречащих суждений всегда одно истинное, другое ложное, а третьего быть не может. Если установлено, что данное суждение истинно, то из этого закономерно следует, что противоречащее ему суждение ложно; и, соответственно, наоборот: если установлено, что данное суждение ложно, то из этого также закономерно следует, что противоречащее ему суждение истинно.

7.5 (Закон достаточного основания). Всякая истинная мысль должна быть обоснованной.

Необоснованность суждений свидетельствует о нелогичности мышления.

Аксиомы - это положения, которые не требуют доказательств, так как они уже миллионы раз проверены человеком на практике.

Суждения, которые приводятся для обоснования правильности других суждений, называются логическим основанием. 7.6 (Значение логических законов). Рассмотренные 4 закона (закон тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего, закон достаточного основания) выражают коренные черты правильного мышления: определённость, непротиворечивость, последовательность и доказательность.

Глава VIII. Дедуктивные умозаключения

8.1 (Понятие об умозаключении). Умозаключение — это такое логическое действие, посредством которого из двух или нескольких суждений мы получаем новое суждение.

8.2 (Определение силлогизма). Силлогизм, или дедуктивное умозаключение,—это такое умозаключение, в котором из двух данных суждений выводится третье суждение, причём одно из двух данных суждений — непременно общее.

8.3 (Состав силлогизма). В состав силлогизма входят две посылки (или предпосылки) и заключение (или вывод).

8.4 (Аксиома силлогизма). Всё, что утверждается (или отрицается) относительно всего класса предметов, то утверждается (или отрицается) относительно части этого класса.

8.5 (Правила силлогизма). Существует 5 правил простого категорического силлогизма:

1) в силлогизме должно быть не больше и не меньше 3х суждений и 3х терминов;

2) средний термин должен быть распределён хотя бы в одной из посылок;

3) термины в заключении должны иметь тот же объём, какой они имеют в посылках;

4) из двух отрицательных посылок нельзя вывести заключения; если одна из посылок отрицательная, то и заключение будет отрицательным;

5) из двух частных посылок нельзя вывести заключения; если одна из посылок частная, то и заключение будет частным.

8.6 (Понятие о фигурах силлогизма). Средний термин может занимать в силлогизме различные положения: он может быть в обеих посылках подлежащим и сказуемым и может быть в одной посылке подлежащим, а в другой — сказуемым.

8.7 (Разновидности силлогизма). В состав силлогизма входят суждения, разные по количеству и качеству: общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и частноотрицательные.

8.8 (Характеристика фигур) - пояснительная подглава.

8.9 (Познавательное значение силлогизма) - пояснительная подглава.

8.10 (Условно-категорический силлогизм). Условный силлогизм — это такой силлогизм, в котором, по крайней мере, одна из посылок является условным суждением.

8.11 (Разделительно-категорический силлогизм). Разделительный силлогизм — это такой силлогизм, в котором одна или обе посылки являются разделительными суждениями.

8.12 (Энтимема). Сокращённая форма силлогизма, в которой какая-либо часть его не высказывается, а только подразумевается, называется энтимемой.

8.13 (О сложных силлогизмах). В практике нашего мышления мы пользуемся не только сокращёнными, но и сложными формами умозаключений.

Глава IX. Индуктивные умозаключения

9.1 (Сущность индукции). Индукция — это такое умозаключение, посредством которого из единичных или частных посылок мы получаем общий вывод.

9.2 (Полная индукция). Полная индукция — это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого мы получаем общий вывод из посылок, исчерпывающих все случаи данного явления.

9.3 (Неполная индукция). Неполная индукция — это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого общий вывод получается из посылок, не охватывающих всех случаев изучаемого явления.

9.4 (Научная индукция). Научная индукция — это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого делается общий вывод относительно всех предметов какого-либо класса на основе исследования существенных свойств и причинных связей части предметов данного класса.

9.5 (О причинной связи явлений). Причиной называется явление, которое необходимо вызывает другое явление, а это другое явление, вызванное причиной, называется следствием.

Не всякая временная последовательность явлений представляет собой причинную связь.

9.6 (Методы исследования причинной связи явлений). Методы исследования причинной связи явлений: метод сходства, метод различия, метод остатков и метод сопутствующих изменений.

Метод сходства - если наблюдаемые случаи какого-либо явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то оно и есть причина данного явления.

Метод различия - если случай, в котором явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, разнятся только в одном обстоятельстве, то это обстоятельство и есть причина явления.

Метод остатков - если известно, что причиной явления не служат предполагаемые обстоятельства, кроме одного из них, то это одно и есть причина явления.

Метод сопутствующих изменений - если возникновение одного явления всякий раз вызывает возникновение другого, то первое из них есть причина второго.

9.7 (Условия применения методов индукции). Индуктивные методы — это только способы обнаружения причин явлений.

Глава X. Аналогия

10. Аналогия — это такая форма умозаключения, в которой от сходства двух предметов в одних каких-либо признаках мы заключаем о сходстве этих предметов в других признаках.

В научной и общественной жизни аналогиями пользуются не для доказательства, а для получения вероятных выводов, а также для пояснения своей мысли и для более ясной характеристики того или иного явления.

Глава XI. Гипотеза

11.1(Определение гипотезы). Предположение, которым пользуются в науке для объяснения каких-либо явлений, но достоверность которого ещё не доказана опытным путём, называется гипотезой.

11.2 (Проверка гипотезы). Первое и главнейшее условие, которому должна удовлетворять всякая научная гипотеза, заключается в том, чтобы она соответствовала всем известным явлениям, всем фактам опыта.

Однако исследователь должен убедиться, что принимаемая им гипотеза не только не противоречит известным фактам, но что она есть единственно возможная, что только при её помощи вся совокупность наблюдаемым явлений находит себе вполне достаточное объяснение.

11.3 (Гипотеза и теория). Гипотеза, которая не только не противоречит наблюдаемым фактам, но и подтверждается в практике людей, становится теорией.

Совершенная теория есть та, которая подтверждена на практике, проверена практикой и служит интересам практической деятельности людей.

Глава XII. Доказательство

12.1 (Определение логического доказательства). Доказательность — это важное качество правильного мышления. Оно является отображением в человеческом мозгу одной из коренных закономерностей материального мира. В природе и в обществе каждый предмет, каждое явление связаны со всеми другими предметами и явлениями.

Доказательство — это логическое действие, в процессе которого истинность одного какого-либо суждения обосновывается с помощью других суждений, истинность которых проверена на практике.

12.2 (Состав доказательства). Во всяком доказательстве всегда должны быть налицо следующие три составные части: тезис, основание и способ доказательства (демонстрация).

Тезисом называется суждение или положение, истинность которого требуется доказать.

Основаниями (доводами или аргументами) называются те суждения, истинность которых уже установлена и которые поэтому могут быть приведены в подтверждение тезиса в качестве достаточного основания.

Способ доказательства — формы связи и сочетания оснований и выводов из оснований, которые дают возможность доказать истинность тезиса.

12.3 (Доказательства прямые и косвенные). Доказательство, в котором доводы непосредственно обосновывают истинность тезиса, называется прямым доказательством.

Доказательство, в котором истинность тезиса обосновывается посредством опровержения истинности других положений, называется косвенным доказательством.

12.4 (Правила доказательства). Несколько правил доказывания:

1) Тезис должен быть суждением ясным и точно определенным;

2) Тезис должен оставаться тождественным, т.е. одним и тем же на протяжении всего доказательства;

3) Доводы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть истинными, не подлежащими сомнению;

4) Доводы должны являться достаточным основанием для тезиса;

5) Доводы должны быть суждениями, истинность которых доказана самостоятельно, независимо от тезиса;

6) Тезис должен быть заключением, логически вытекающим из доводов по общим правилам умозаключения.

12.5 (Опровержение). Опровержением называется доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса. Опровержение тезиса достигается такими пятью способами:

1) опровержение фактами;

2) подвергаются критике доводы, которые оппонентом выдвинуты в обоснование его тезиса;

3) доказывается, что истинность тезиса опровергаемого доказательства не вытекает из доводов, приведённых в подтверждение тезиса;

4) самостоятельно доказывается новый тезис, который является противоречащим по отношению к опровергаемому тезису;

5) доказывается ложность самого опровергаемого тезиса.

Год издания: 1952

Язык: Русский

Мягкая обложка, 176 стр.

Тираж: 300000 экз.

Формат: 84x108/32 (130х200 мм)

Жанры: №2 в Логика

Теги: Логика, Учебник, Хорошо написано, Сталинский букварь, Советские учебники, Доступно, СссрВсе теги