Больше цитат

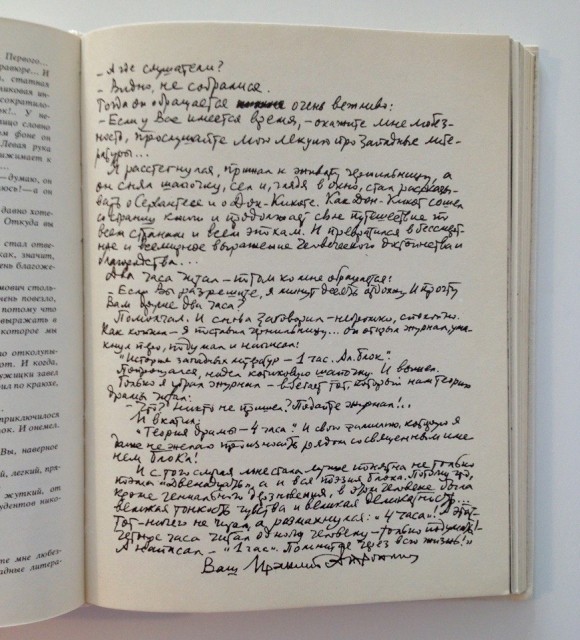

Дорогой Корней Иванович!

Я — Ираклий Андроников. А то, что я вписываю в Вашу «Чукоккалу», — не совсем мой рассказ. Это воспоминание о рассказе Всеволода Вячеславовича Иванова, хотя я и не поручусь, что он рассказывал именно так. И не знаю, записан он у него или нет. Но если Вы вспомните, как я изображаю Всеволода Иванова, то это станет записью одного из моих устных рассказов.

*

* *

Словно удивляясь своим словам, расширяя умные узенькие глаза, уторопленно, с увлечением, с придыханием, с легким пришепетыванием он говорил:

«В тысяча девятьсот двадцатом году в Петрограде писатели собиралися

на Невском, в Доме искусств, в котором главное лицо был Алексей Максимович Горький. Мы — молодые писатели — пришли в литературу кто откуда; иные — с гражданской войны. Образование у всех было разное, у кого даже и очень слабое. И Горький, значит, задумал, чтобы мы слушали лекции по литературе, а читали бы нам известные профессора и писатели. А кроме того, это давало ему возможность подкормить и тех и других.

По истории западных литератур у нас был Блок, а я у него — старостой. В помещениях стоял мороз. Поэтому перед лекцией, чтобы чернила оттаяли, я расстегивался, ставил чернильницу на желудок, а в конце лекции выставлял ее на стол. Тогда Блоку было возможно расписаться в журнале. На нас, когда он читал, он не смотрел, потому что, значит, смотрел в окно. И я даже не был уверен, видел ли он когда мое лицо.

Однажды Горький говорит, чтобы я зашел к нему на квартиру, на Кронверский. Прихожу, — а ходил я, как из Сибири приехал: в прогорелой шинели и в опорках, которые еле держались на ногах, — и Горький выносит мне пару здоровущих солдатских ботинок американских, на толстой подошве — и предлагает переобуться. Помню — иду я от него в этой обнове и в радостном настроении через Марсово поле: ясный день, но без солнца. Город пустой, безлюдный. И пелена снега на Марсовом, которую я взрываю своими тяжелыми коваными ботинками...

Дохожу до угла, сворачиваю на Мойку, на ту сторону, где Пушкин жил... Справа — черная узорная решетка набережной, впереди — чистый, легкий нетоптаный снег, слева — желтая стена конюшен времен Николая Первого... изысканное сочетание тонов, как на цветной гравюре... И вижу: издаля приближается высокая, легкая, статная фигура мужчины — черное пальто, черная котиковая интеллигентная шапочка... И когда расстояние сократилося — я вижу: Александр Александрович Блок!.. У него светлые, выпуклые остзейские глаза. И лицо словно помазанное слабым иодом. И на этом белом фоне он кажется каким-то загадочным бедуином... Левая рука засунута глубоко в карман. И он локтем прижимает к боку здоровую краюху свежеиспеченного хлеба...

Я нагнул голову, чтобы проскочить мимо, — думаю, он меня не узнает, удивится, что я ему кланяюсь! — а он поравнялся и очень дружелюбно говорит:

— Что вы так торопитесь, Иванов? Мне давно хотелося с вами поговорить. О чем вы пишете? Откуда вы приехали?..

Я, значит, остановился и очень свободно стал отвечать ему, объяснил, что именно я пишу и как, значит. Горький относится к нам... И Блок — так очень благожелательно и просто:

— Как замечательно, что Алексей Максимович столько делает для вас — новых писателей. Вам очень повезло, Иванов!.. А я со вниманием приглядываюся, потому что хочу угадать, кто же впоследствии будет выражать в литературе это необыкновенное время, в которое мы живем?..

А я — сам не замечаю как, бессознательно отколупываю куски от его краюхи и закидываю в рот. И когда, оказывается, я уже много отъел, Блок по-мужицки завел правую руку себе за спину, легонько сзади ударил по краюхе, чтобы она выдвинулась вперед, и говорит:

— Кушайте, пожалуйста! Мне хватит!..

Тут, значит, я понял, какое со мной приключилося паскудство, —забросил

в рот последний щипок. И онемел. А Блок улыбнулся еле приметно:

— Мы расстаемся ненадолго, я думаю. Вы, наверное придете завтра на лекцию?

Попрощался спокойно. И пошел — высокий, легкий, прямой, прижимая к боку общипанную ковригу.

А назавтра я являюся — мороз ударил жуткий, от холода даже пасмурно было, — гляжу — студентов никого нет. Входит Блок:

— А где слушатели?

— Видно, не собралися.

Тогда он обращается очень вежливо:

— Если у вас имеется время, — окажите мне любезность, прослушайте мою лекцию про западные литературы...

Я расстегнулся, прижал к животу чернильницу, а он снял шапочку, сел и, глядя в окно, стал рассказывать о Сервантесе и о Дон-Кихоте. Как Дон-Кихот сошел со страниц книги и продолжает свое путешествие по всем странам и всем эпохам. И превратился в бессмертное и всемирное выражение человеческого достоинства и благо родства...

Два часа читал — потом ко мне обращается:

— Если вы разрешите, я минут десять отдохну. И прочту вам другие два часа? Помолчал. И снова заговорил — негромко, спокойно. Как кончил — я поставил чернильницу... Он открыл журнал, умакнул перо, подумал и написал: «История западных литератур — 1 час. Ал. Блок...»

Попрощался, надел котиковую шапочку. И вышел.

Только я убрал журнал — вбегает тот, который нам теорию драмы

читал:

— Что? Никто не пришел? Подайте журнал!..

И вкатил: «Теория драмы — 4 часа». И свою фамилию, которую я

даже не желаю произносить рядом со священным именем Блока!

И с того случая мне стала лучше понятна не только поэма «Двенадцать», а и вся поэзия Блока. Потому что кроме гениального дерзновения в этом

человеке была великая тонкость чувства и великая деликатность...

Тот — ничего не читал, а размахнулся «4 часа»!

А этот — четыре часа читал одному человеку — только подумать!

А написал — «1 час»!

Помнится через всю жизнь!»

Ваш

Ираклий

Андроников

3 июля

1922 г.