Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

5. Добровольцы

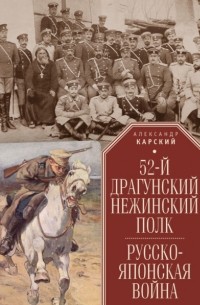

После сдачи выпускных экзаменов в учебных заведениях в полк прибыло пополнение из вольноопределяющихся. Многие приехали в конце мая, но некоторые, видимо, добрались только в начале июня, перед самым отъездом. Едва молодые люди переоделись в драгунскую форму – решено было их сфотографировать. Причем в ателье делались не просто снимки на память. Судя по всему, кадры изначально готовились для печати. И действительно, некоторые фотографии впоследствии были помещены в иллюстрированном прибавлении № 54 к «Московскому Листку» № 192 (от 11 июля 1904 года).

Волнующее это дело – листать старые пожелтевшие страницы газеты. Интересующий нас номер посвящен печальному событию – кончине 2 июля, в Баденвейлере, А. П. Чехова. Но на некоторых страницах размещены крупные фотографии с группами военных в драгунской полевой форме.

Вот одна из них. Кто-то сидит на диванчике, кто-то присел на тумбочки, небрежно задрапированные материей. Несколько человек стоят, один прилег. За ними – стена ателье с нарисованными полями и редкими деревцами. Все уже при оружии: вперед выставлены грозные драгунские шашки. Всего мы видим 13 человек. Они пронумерованы. Под фото перечислены фамилии, однако, не обошлось без ошибок: тут и опечатки, и инициалы указаны далеко не у всех, а три персоны, как я докажу, и вовсе перепутаны. Приведу детальный анализ фотографии.

Прежде всего: что это за молодой офицер (№ 7), сидящий в центре? Подписи верить нельзя: под № 7 значится Жуковский, а такого офицера в полку не было. Читаем рядом: «6) корн. Хокольский…» Действительно, служил в полку в 1904 году корнет Фёдор Хакольский. Только видно, что № 6 – это на самом деле вольноопределяющийся Борис Романов, из Императорского училища правоведения. На отдельном снимке пяти выпускников этого училища он стоит крайним справа.

Итак, выявлена распространенная в газетах ошибка: в подписи под снимком путаница. Становится понятно, что сидит в центре корнет Фёдор Хакольский, за ним стоит Борис Романов, а впереди, в папахе, на которую ретушер нанес цифру 5, разлегся вольноопределяющийся Жуковский. Что касается остальных участников съемки, то они названы точно.

Но почему корнет Фёдор Хакольский в центре этой группы? Он окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище, после чего был выпущен в 29 драгунский Одесский полк эстандарт-юнкером. В июне 1899 года произведен в корнеты, а 23 апреля 1901 года переведен в Елец, в Нежинский полк. Как видим, опыта службы у него уже хватало. И тут возникает догадка: очевидно, корнет был приставлен к молодежи, обучал пополнение, в основном из гуманитарных вузов, основам военного дела. Потому-то ему и отвели почетное место в середине, на диванчике!

Теперь можно рассмотреть и другие персоналии.

Вольноопределяющиеся

№ 1 – Фёдор Фёдорович Цирус. По виду уже вполне зрелый мужчина, с густыми усами, в очках с круглыми металлическими оправами. На правой стороне груди виден знак, свидетельствующий об окончании какого-то высшего учебного заведения. В его наградном листе указано, что он – охотник в 4-м эскадроне. А награжден он будет Знаком отличия Военного ордена св. Георгия 4-й степени за бой 26 сентября 1904 года у деревни Тадусанпу, на реке Шахэ. Он примет участие и в набеге на Инкоу, о чем рассказ далее.

№ 2 – Евгений Евгеньевич Измайлов, вольноопределяющийся 6-го эскадрона. В Центральном Государственном Историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) о нем и его товарищах по Училищу правоведения удалось собрать множество любопытнейших документов. Например, стало известно, что Евгений родился 14 февраля 1882 года в Москве, рано лишился отца, отставного штабс-капитана. После 4-го класса Московской классической гимназии в 1896 году был переведен в приготовительный класс ИУП. За содержания сына в училище вдова платила немалые по тем временам деньги – 700 рублей. А в результате – вместо юридической карьеры молодой человек в патриотическом порыве выбрал опасную службу драгуна.

Волонтеры 52 Нежинского драгунского полка из Императорского училища правоведения: кн. Трубецкой, Аннибал (убит), Измайлов, Лонгинов, Романов

№ 3 – князь Андрей Васильевич Трубецкой. Родился 8 ноября 1882 года баловнем судьбы, поскольку принадлежал к славной своей историей и традициями знатной фамилии. Его отец, князь Василий Андреевич Трубецкой, в начале ХХ века был камер-юнкером Высочайшего Двора. Сам князь Андрей, однако, выдающимися способностями не отличался. Поначалу он весьма посредственно учился в Александровском лицее, немецкий язык ему совершенно не давался, да и по английскому письменному, при двенадцатибалльной системе, с трудом вытянул на 5. После 6-го класса отец забрал его из Лицея и подал документы в Императорское училище правоведения. Там встревожились. Сомнения вызывало поведение молодого человека. За племянника ручался дядя, полковник Генерального штаба князь Николай Трубецкой. Тем не менее, возникла конфиденциальная переписка между двумя учебными заведениями. Директор Лицея, шталмейстер А. П. Саломон, уверял:

«Трубецкой мальчик очень способный. Никаких предосудительных поступков не совершил и родители взяли его совершенно добровольно, без какого-либо указания, а тем более давления со стороны лицейского начальства. По характеру своему Трубецкой не принадлежит к числу натур пассивных, сразу поддающихся влиянию; но свойственная ему самостоятельность не переходит в строптивость, лишающую возможности на него воздействовать».

Довольно витиевато. А вот инспектор лицея рубанул прямо:

«Во всяком случае характер трудный».

Тем не менее, князь Андрей был принят в ИПУ и в 1904 году его закончил, между прочим, предпоследним по успеваемости. Видно, в правоведы его не тянуло – и он, вместе с четырьмя своими одноклассниками, устремился в 52-й драгунский Нежинский полк.

№ 4 – Трофим Старча (в газете ошибочно напечатано – Старче, при этом указано, что он унтер-офицер). Можно уточнить – взводный унтер-офицер 3-го эскадрона. На груди у него виднеется знак какого-то учебного заведения, а также свисток на плетеном шнурке, который пристегнут к этому знаку и, видимо, еще к карманной пуговице. Думается, унтер-офицер Старча помогал корнету Хакольскому обучать прибывшую молодежь нелегкому драгунскому делу. Сам он был отличным воином и единственный из всего полка получил за войну все четыре солдатских Георгиевских креста. Дослужился он до вахмистра своего эскадрона.

№ 5 – Путаницу в подписях удалось распутать, поэтому можно считать установленным фактом, что полулежит на переднем плане, в папахе, вольноопределяющийся Николай Жуковский. Что он делал на войне, установить не удалось, однако ЗОВО 4-й степени он все-таки получил в 1906 году после представления самому Императору.

№ 6 – Борис Вадимович Романов. Родился 12 января 1883 года. Его дед, Владимир Павлович Романов (1796–1864), участник кругосветного плавания и морских сражений Русско-турецкой (1828–1829 гг.) и Крымской войн, дослужился до контр-адмирала. Отец, автор повести «Сестра декабриста», умер, когда сыну было всего семь лет. Между прочим, кузеном Бориса был философ В. С. Соловьев. Пять лет мальчик провел в престижной столичной гимназии Карла Мая (обучение велось на немецком языке, много внимания уделялось изобразительному искусству), затем по прошению вдовы в 1898 году его приняли в 6 класс Училища правоведения. Казалось бы, жизненный путь пролегал очень далеко от кавалерии. Но оказывается, по линии матери в роду баронов Меллер-Закомельских было немало славных генералов. В конной гвардии какое-то время служил и дядя, брат матери, барон Владимир Владимирович Меллер-Закомельский, миллионер, совладелец нескольких уральских металлургических заводов. Его пример, видимо, и привел Бориса Романова в 52-й драгунский Нежинский полк. На фронте вольноопределяющийся Борис Романов не отсиживался в штабах, а нес службу на передовой: ходил в разведку, участвовал в боях на реке Шахэ и под Мукденом, за что и получил награды.

№ 8 – Всеволод Несторович Аннибал (в газете ошибочно указано В. Ганнибал). Родился 11 марта 1882 года. Выпускник Императорского училища правоведения. В данном случае усматривается семейная преемственность, поскольку отец его, статский советник, служил мировым судьей в Виленском округе. Воевал Всеволод храбро, но, к сожалению, рано погиб – 29 сентября 1904 года в сражении на реке Шахэ.

В. Н. Аннибал

№ 9 – Георгий Аркадьевич Лонгинов. Родился 21 апреля 1883 года. Тоже окончил ИУП. Его отец, действительный статский советник Аркадий Васильевич Лонгинов, был Председателем департамента Одесской Судебной палаты, поэтому начальные классы Георгий прошел в престижной Ришельевской гимназии. Но вот оплачивать учебу в Училище правоведения отцу, несмотря на его высокое положение, было, как видно из переписки, очень непросто, ведь приходилось поднимать еще двух сыновей и дочь. Кстати, Аркадий Васильевич был не только юристом. В свободное время он, выпускник Александровского лицея, славившегося сильной филологической подготовкой, изучал «Слово о полку Игореве» и опубликовал ряд научных статей об этом литературном памятнике. Помимо всего, он являлся членом-корреспондентом Московского археологического общества (с 1893 г.). Под конец жизни стал тайным советником. Сын его Георгий часто болел: то брюшным тифом, то двусторонним плевритом, то глаз повредит. Короче, учеба для юноши была сплошным мучением. А вот движение добровольцев его, видимо, захватило – и он вместе с товарищами попросился в драгунский полк. Воевал, кстати, неплохо: вместе с полком участвовал в набеге на Инкоу, затем проявил себя во время сражения у Сандепу и под Мукденом. Откуда же знание лошадей и навыки верховой езды? Из Интернета выяснилось, что его дядя, Виталий Васильевич Лонгинов, брат отца, был известным коннозаводчиком в Тверской губернии. Вероятно, Георгий иногда проводил у него каникулы.

№ 10 – Подпись гласит, что это Г. Струве. Фамилия в России известная, но о самом этом молодом человеке сведений найти не удалось. Он не упоминается ни в «Дневнике военных действий 52-го драгунского Нежинского полка», ни в полевых книжках, ни в послевоенных статьях о боевых делах полка, ни в наградных списках.

Справа на фотографии расположилась группа из трех молодых людей. Если присмотреться, на груди у каждого – знак Александровского лицея. Это же подтверждает и подпись под снимком. Стоит граф Кирилл Канкрин, сидит в папахе Алексей Хрипунов, а рядом с ним, крайний справа, Владимир Уваров. Каждый из них достоин небольшого рассказа.

№ 11 – граф Кирилл Иванович Канкрин. Род Канкриных не очень древний, но достойно послуживший России. Наиболее известен Егор Францевич Канкрин (1774–1845), генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823–1844 годах (возведен в графское достоинство в 1829 году). Будучи генерал-интендантом русской армии в 1812–1814 годах, он обеспечил ее продовольственное снабжение, добившись при этом многомиллионной экономии средств, спасшей страну от финансового дефицита. Генеалогические сайты в Интернете вносят неразбериху, уверяя, что Кирилл родился во втором браке камергера графа Ивана Викторовича Канкрина. Внести ясность в этот вопрос помогли документы из архива (ЦГИА СПб). Прежде всего, отмечу, что на титульном листе «Дела воспитанника Графа Кирилла Канкрина» вверху имеется запись: Родился 9 Марта 1883 г.

Ниже идет строка: Поступил в Лицей в Сентябре м. 99 г. в V класс.

А затем указаны и его родители. Мать – графиня Мария Александровна, первая супруга графа И. В. Канкрина (она умерла в 1887 году, после чего граф женился во второй раз). Несколько слов о старых архивных документах, хранящих свидетельства родительской отваги и родительского горя. При поступлении на военную службу молодых людей, достигших 21 года, учитывать мнение их родителей не требовалось. Большинство добровольцев из Александровского лицея уже перешагнули этот возрастной порог. Тем не менее, лицейское начальство, поскольку шла война, решило перестраховаться и затребовало письменное согласие от родителей. За две недели до совершеннолетия сына, 23-го февраля 1904 года, камергер граф Иван Викторович Канкрин написал директору лицея:

Граф К. И. Канкрин

«…Считаю своим долгом уведомить Ваше Превосходительство о том, что я не только не воспротивился этому патриотическому побуждению моего сына, но и благословил его на служение Государю и Отечеству».

Высокопоставленный отец даже и не помыслил, чтобы отправить сына в какое-нибудь тихое, безопасное место. Такие драматичные моменты в судьбах позволяют лучше понять людей ушедшей эпохи.

На фронте графа Кирилла Канкрина возьмет себе в ординарцы подполковник барон К. Г. Э. Маннергейм. В феврале 1905 года во время рейда дивизиона младший унтер-офицер граф Канкрин будет легко ранен в левую ногу, а через несколько дней, в разведке у деревни Фынзантун (написание в наградных листах – Фенцзятунь), шальная пуля сразит его наповал. Подробности можно найти в моей книге «Барон Маннергейм в 52-м драгунском (18-м гусарском) Нежинском полку». В настоящей работе этому эпизоду тоже уделено внимание, правда, рассказано в более сжатом виде.

№ 12 – Алексей Степанович Хрипунов. Родился 14 июля 1882 года в Елецком уезде Орловской губернии. Отец, Степан Иванович Хрипунов, умер в 1891 году. Вдове пришлось одной поднимать четырех сыновей и дочь. Все четыре брата Хрипуновых – Степан, Николай, Алексей и Дмитрий – окончили Александровский лицей, причем Алексей – блестяще. В аттестате у него по всем 23 предметам стоит “отлично”. И как итог – золотая медаль № 2. Почему № 2? Да потому, что № 1 получил гениальнейший Фёдор Аркадьевич Корнилов, который отправился на войну вольноопределяющимся в 1-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Алексей Хрипунов числился в 1-м эскадроне 52-го драгунского Нежинского полка, но его, толкового и дисциплинированного, сразу заприметило начальство – и он быстро оказался ординарцем в штабе бригады, а потом и в штабе XVII-го корпуса. Одним из первых его представили к солдатскому Георгию 4-й степени: «За мужество и храбрость, оказанные при передаче приказаний в бою 19 и 20 августа 1904 г.». В прапорщики запаса он будет произведен первым из своего выпуска, Высочайшим приказом от 28 октября 1905 года.

№ 13 – Владимир Сергеевич Уваров. Родился на Волыни 23 ноября 1881 года. Отец, действительный статский советник, гофмейстер Сергей Аполлонович Уваров, скоропостижно скончался во время приезда в Санкт-Петербург в декабре 1900 года. Для девятнадцатилетнего лицеиста это было потрясением. Его дальнейшую учебу нельзя назвать блестящей, но через три с половиной года аттестат Александровского лицея был получен. Правда, прежде возникла идея отправиться с друзьями на фронт. Его мать 1 марта 1904 года отправила директору лицея такую записку:

«На выраженное моим сыном, Владимиром Уваровым, желание поступить по окончании им курса в Лицее на военную службу, в армию, я даю свое согласие».

На фронте Владимир Уваров проявил себя смелым воином, за что и был удостоен двух солдатских Георгиевских крестов – 4-й и 3-й степеней. На его долю выпадет тяжкая обязанность: сопровождать в Мукден тело убитого однокашника – графа Кирилла Канкрина. И года не прошло, как друзья, сдав выпускные экзамены, вместе отправились в Елец, где сфотографировались рядом на память… Следует заметить, что в дальнейшем судьба Владимира Уварова будет тесно связана с полком. Когда разразится Первая мировая война, он, тогда уже председатель Новоград-Волынской уездной земской управы, отправится на фронт в составе Нежинцев (к тому времени полк станет именоваться 18-м гусарским). Не все документы военной поры сохранились. Тем не менее, из уцелевших приказов видно, что Владимир Уваров, будучи прапорщиком, в конце 1914 года смело сражался в Галиции, за что и получил два ордена – св. Станислава и св. Анны, оба 3-й степени с мечами и бантом. Был произведен в корнеты со старшинством с 5 декабря 1914 года (ВП от 4 апреля 1915 г.). По службе продвигался стремительно, словно наверстывая упущенное время, и к концу 1916 года он уже штаб-ротмистр. К наградам прибавился орден св. Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также Св. Станислава 2-й степени с мечами. В феврале 1917 года он числился в 1-м эскадроне прошедшего переформирование полка. При этом он часто подменял командиров 2-го и 3-го эскадронов во время их болезни или отсутствия. Вот таким оказался этот скромный паренек с фотографии.

Архивные документы позволяют в деталях проследить, как выпускники престижных столичных учебных заведений в короткое время превратились в драгун. Сохранилось письмо дежурного генерала Главного штаба А. З. Мышлаевского директору Александровского лицея А. П. Саломону (от 3 апреля 1904 г.) о разрешении зачислить нескольких воспитанников лицея, на правах вольноопределяющихся, в 52-й драгунский Нежинский полк и в 1-й Восточно-Сибирский стрелковый полк:

«…воспитанников надлежит обязать, по окончании ими курса в Лицее, отправиться в места расположения полков, в которые их разрешено определить, имея при себе удостоверения о своей личности».

Все выпускные экзамены были сданы в конце апреля. А 29 апреля директор Александровского лицея посылает генералу А. З. Мышлаевскому пакет с сопроводительным письмом, в котором пишет:

«…имею честь представить при сем документы на окончивших курс в Лицее Евгения Зноско-Боровского и Федора Корнилова, определяемых в 1-й Восточно-Сибирский стрелковый полк.

Что касается документов на оканчивающих курс Лицея Графа Кирилла Канкрина, Владимира Уварова и Алексея Хрипунова, то документы эти препровождены непосредственно к командиру 52 Драгунского Нежинского полка».

Письмо № 1623 (от 18 мая 1904 г.) из Ельца, от полковника П. А. Стаховича, уведомляет о получении документов графа Кирилла Канкрина, Владимира Уварова и Алексея Хрипунова. Именно в этот день, 18 мая, они и были зачислены рядовыми в полк. В лицей уведомление поступило 24 мая, о чем есть пометка в верхнем левом углу, под входящим № 154. Так что, думается, молодые люди очутились в Ельце во второй половине мая, как, собственно, и предписывало распоряжение Главного штаба. Обучение драгунскому делу было коротким. В послужных списках записано, что в поход против японцев они выступили 11 июня 1904 года, то есть отправились с первым эшелоном.

Разумеется, на рассмотренной газетной фотографии запечатлено далеко не всё пополнение из вольноопределяющихся. Очевидно, только подопечные корнета Фёдора Хакольского. Известно, что были еще и другие добровольцы: Генрих Аппель, барон Альфонс Буксгевден, Михаил фон Гельфрейх, Борис Мостовой, Николай Нитче, граф Николай де-Рошефор (полный список – в приложении 2). Нет полной ясности, когда и откуда каждый из них прибыл. Следует только заметить, что, к примеру, Николай Кветон и Константин Хренников были уроженцами Ельца.