Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Галерея

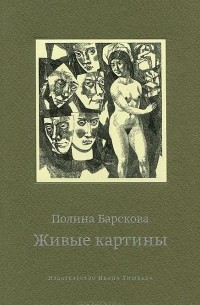

Заря Паблито

Такс, и утка, и коза смотрели на него покровительственно и вопросительно из сумрачных прохладных впадин комнаты.

Ослепительно-белая занавеска поднималась и падала на жарком белом ветру, прикрывая при падении туловце такса, делая его похожим на длинноносую бородавчатую карлицу в драгоценном пеньюаре.

Правый глаз открываться отказывался – запал, как у контуженной куклы.

«Вот и лежу здесь – старая кукла, плешивый пупс с потрескавшейся, отшелушивающейся краской».

Когда занавеска задиралась и солнце заливало комнатку, он стонал, и утка отворачивалась – от волнения и стыда за него.

На низкой лавочке возле его ложа сидела женщина. Когда из соседней комнаты опять раздался преувеличенно приглушённый шёпот и клёкот, содержащий риторический вопрос о состоянии больного здоровья, она брезгливо махнула рукой убирайтесь мол и заткнитесь мол. Соблюдение утреннего ритуала, несение стражи при теле было стержнем её жизни: сидела она очень прямо.

Выбор говорят они разве у меня когда нибудь был выбор с детства меня пожирал ваш огненный огонь ваш огненный пёс вот всё что я знаю

С детства как пожарная команда тычет в огонь разъярённую кишку я сувал в пасть пса бесконечные отражения какие-то лица города чьи-то груди колени щиколотки колонны профили пейзажи (городские морские сельские) и очень много женских тел (плоскогрудых пышнозадых с выпученными гениталиями длинноносых тел и в бородавках)

Я тащил и пинал всю эту толпу на съедение огненному бесу как девственниц дракону поутру подавись залейся гадина. Дракон давился-таки рыгал переваривал и всегда требовал новеньких то есть вот совершенно новеньких других непохожих на прежних

Женщина, прямосидящая на лавочке, достала из круглой красной железной коробки и закурила свою коричневую, очень горькую цигарку. Он снова застонал, на сей раз одобрительно.

– Паблито паблито, – ласково закашлялась она, – это пройдёт теперь уже точно, ты идешь на поправку.

Припев этот обычно действовал на него магически, как карта острова сокровищ на юнгу Хокинса: на мгновение появлялся просвет, занавеска поднималась и опускалась. Он потянулся, и его члены, занемевшие от утренней тоски, оказались снова живые. Он был очень сильный.

– Паблито! – выкрикнул один из многочисленных игроков его свиты, поглощающий при этом маленький, сухонький снаружи, кровавый апельсин. – Ты же такой сильный! Возьми себя в руки! (Издаваемые этим человеком звуки подбадривания всегда были твёрдыми и определёнными, как будто он стрелял или пукал.)

Ты сильный ты большой ты всё можешь тебя любят звери деньги женщины критики тебя любит небо тебя любит война вдохновение твоё беспредельно и никогда не иссыхает

Eres grande, eres poderoso, puedes alcanzar todo!

Tu es grand!

– Ты всё можешь ты можешь всё. Tu es grand! – причитала женщина, слегка подвывая, слегка раскачиваясь. Левым глазом он наблюдал её раскачивающуюся голову с сединой, которая иногда нападает на очень молодых людей, как сентябрьский иней. Как-то всегда, в итоге, он оказывался моложе и сильнее своих молодых сиделок и оставлял их поседевшими с выводком громадных, красных от иберийского солнца младенцев, как будто вылепленных из красной глины. Папоцкамамоцка – деловитым басом покрикивали они ему вслед.

Но никогда он не оставлял своих женщин утром.

Утром он нуждался и бедствовал, маленький, нежный, слепой. Он нуждался в их заклинаниях, в их уверениях, в их сухих ладонях, гладящих его лицо, ступни, плешивую голову. Вот сейчас она станет класть ему в рот дольки апельсина, потом, предварительно подув, будет переливать в рот кофе из ложечки. Очень сладко и очень горько. Он опять застонет, перекатится на бок, одна нога, как питон, перетечёт в турецкий вышитый чёрным шёлком тапок. Притопнет печально.

С детства, услышав это негодное заклинание – взять себя в руки – он представлял, как приподнимает себя, и ласкает, и обнимает огромными, отдельно от него шурующими руками-щупальцами. О мерзость!

Левым открывшимся глазом он видит натворённое вечером (утром не без содрогания озираешься на ночные подвиги) – огромную глиняную миску с кентавром, тянущимся любопытной, осторожной пиписькой за надменной шлюхой, слабые, нежные оттиски – солнце, песок, собака, отрубленная голова.

Голова напомнила ему голову давно умершего друга – тот пришёл с войны с дыркой после взрыва, тот всё норовил показать, а он, Паблито, всё норовил увернуться от демонстрации содержимого таинственной дырки. Хотя и любопытно было тоже, конечно, – заглянуть в булькающий кровавый кратер.

Любопытство и апельсинные волоконца взяли своё – он потянулся к пёрышку и стал им выцарапывать на картонке отражение брезгливого такса: ржавое железное пёрышко, такое же как было у него в детстве. Тогда, именно тогда, когда впервые он нацарапал профиль суровой тётки с дюжиной разнообразных (вот тебе ключ – в разнообразии схожих вещей), натекающих друг на друга, как геологические напластования, подбородков, с огромным прекрасным пористым носом, он ощутил тепло, покой, отступление тысячегласой тоски. Всё, что имел-умел, он отдал в дань тоске – толпу изумлённых девственниц, свору собак, зияющую вонючую рану под вонючей повязкой в голове поэта, тысячи нацарапанных сцен – он не мог не производить их, бедный графоман, всё, что не было им отражено, пожиралось серым утренним студнем небытия.

Такс, стоически отказавшийся от преследования громыхающего апельсина и драгоценного тапка, рассказывал ему о своих ночных тревогах, в прихожей становилось всё шумнее и страшнее, его свита грозила разорвать кишку коридора и вывалиться (или всё же ввалиться) в его утреннюю комнату, как требуха у Рабле: «Tu es grand! Мамоцка-папоцка!»

Он оскалился и зарычал (все мемуаристы описывают этот псиный смех) и ринулся навстречу битве в сопровождении своих миньонов. Коза Эсмеральда не поспевала за ними и жаловалась.