Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Глава третья

В которой я иду в худколледж, ставший моей гитарной школой. Первый раз играю на публике и сразу нахожу себе девушку. Встречаю Мика с дисками Чака Берри на дартфордском вокзале. Мы начинаем играть – как Little Boy Blue and the Blue Boys. Знакомимся с Брайаном Джонсом в Илингском джаз-клубе. В пабе Bricklayers Arms я получаю добро от Иэна Стюарта, и Stones формируются вокруг него. Мы хотим переманить Чарли Уоттса, но не можем его себе позволить

Я не знаю, как бы все повернулось, если бы меня не отчислили и не послали в художественный колледж. Сидкап оказался гораздо больше школой музыки, чем школой изящных искусств. В те дни он и все остальные худколледжи южного Лондона массово производили на свет пригородных битников, и в эту же массу предстояло влиться мне. Собственно, настоящее искусство в Сидкапском колледже практически отсутствовало. Через какое-то время ты получал представление о том, к чему тут всех готовят, – к Леонардо да Винчи это не имело никакого отношения. Раз в неделю к нам приезжала партия упакованной молодой швали из J. Walter Thompson или какой-нибудь другой крупной рекламной фирмы в вечных галстуках-бабочках, чтобы по ходу дела поглумиться над жалкими студентами и, если получится, склеить каких-нибудь девиц. С нами они строили из себя больших людей и заодно показывали, как делать рекламу.

Когда я только попал в Сидкап, это было нереальное ощущение свободы. “Да ты что, правда можно курить?” Общаешься с кучей всяких художников, пусть даже они не совсем художники, разные точки зрения, разные повадки – для меня это было очень важно. Одни – настоящие эксцентрики, другие – выпендрежники, но все они – любопытная публика, и, слава богу, совершенно другой породы, чем те, к кому я привык. Плюс мы попали туда прямо из раздельных мужских школ и вдруг оказались в одном классе с девчонками. Моментально все начали растить волосы – просто потому, что уже было можно, возраст позволял и почему-то это нравилось. А еще можно было наконец одеваться как хочешь – всем не терпелось вылезти из школьной формы. Ты даже начинал вставать утром в предвкушении и спешил сесть на поезд до Сидкапа. Тебя даже самого туда тянуло. В Сидкапе меня знали как Рикки.

Теперь я понимаю – то, что нам давали, было ошметками благородной традиции художественного образования, как оно существовало в довоенный период: гравюра, литография, разложение света по спектру – все это добро, выброшенное на рекламу джина Gilbey's. Было очень интересно, и, поскольку я и раньше любил рисовать, мне это нравилось, я учился каким-то новым вещам. Еще не было осознания, что на самом деле из тебя штампуют так называемого дизайнера-графика, какого-нибудь наклейщика переводных буковок – все это было в далекой перспективе. Традиции изящных искусств у нас поддерживали перегоревшие идеалисты вроде преподавателя натурного класса мистера Стоуна, когда-то учившегося в самой Королевской академии. Каждый раз во время перерыва на обед он опрокидывал несколько пинт “Гиннесса” в кабаке Black Horse и приходил в класс с большим опозданием и под градусом, зимой и летом в сандалиях на босу ногу. Вообще натурные занятия часто напоминали цирк. Какая-нибудь милая местная пожилая леди солидных габаритов без одежды – у-у-у, ого, сиськи! – и воздух, пропитанный пивным выхлопом, и еще рядом покачивающийся учитель, который держится за твой табурет. В подражание высокому искусству и авангарду, на который равнялись педагоги, директор придумал сделать общий школьный снимок, где нас расставили как фигуры в геометрическом саду из знаменитой сцены “В прошлом году в Мариенбаде” Алена Рене – верх экзистенциалистского шика и пафоса.

Распорядок там был ненапряжный. Ты отсиживал свои классы, доделывал практические задания и шел в туалет, где постоянно протекала кулуарная жизнь – народ сидел и играл на гитаре. Как раз эти посиделки и подстегнули меня упражняться с инструментом по-настоящему, и слава богу, потому что в таком возрасте все схватываешь на лету. В нашем туалете перебывала масса играющего народа. Вообще в тот период, когда рок-н-ролл по-британски набирал обороты, худколледжи дали миру несколько достойных гитаристов. Эта среда была чем-то вроде гитарной мастерской, почти целиком на фолковом материале типа того, что играл Джек Эллиот. Поскольку у нас в колледже никто не отлавливал посторонних, Сидкап стал приютом для местной музыкальной тусовки. Сюда заглядывал сам Уизз Джонс с прической и бородкой под Иисуса. Классный фолк-гитарист, вообще классный музыкант, и, между прочим, до сих пор играет – я встречаю афиши его концертов, на них он все такой же, только безбородый. Лично мы едва знали друг друга, но в моем представлении тогда Уизз Джонс был как… не знаю – Уиз-з-з-з! В смысле, этот парень уже вовсю светился на фолковой сцене, выступал в клубах – ему платили! Короче, он играл в профлиге, а мы играли в каком-то туалете. По-моему, как раз у него я перенял Cocaine – не нюхалово, а песню, точнее, важнейший в то время пальцевый проигрыш. Никто, кроме него, буквально никто, не умел играть этим южнокаролинским перебором. Он сам подцепил Cocaine у Джека Эллиота, но задолго до всех остальных, а Джек Эллиот подцепил его у преподобного Гэри Дэвиса в Гарлеме. Уизз Джонс был фигурой, за которой в то время следили в том числе Эрик Клэптон и Джимми Пейдж, как они говорят.

Моя репутация в туалете была заработана исполнением I’m Left, You’re Right, She’s Gone. Меня иногда доставали – я продолжал любить Элвиса, и Бадди Холли тоже, и окружающим было не понять, как я вообще могу быть студентом-художником, въезжать в джаз и блюз и еще что-то в этом находить. Рок-н-ролл, глянцевые фото, дурацкие костюмы – ходить в эту сторону определенно не рекомендовалось. Но для меня это была только музыка. Вообще тогда на все существовала своя иерархия – то было время модов против рокеров. Битники тоже четко делились на тех, кто зависал на английском варианте диксиленда (так называемом традиционном джазе), и тех, кто любил ритм-энд-блюз. Лично я спокойно перебегал на другую сторону ради Линды Пуатье, писаной красавицы, которая ходила в черном свитере, черных чулках и густо подводила глаза на манер Жюльетт Греко. Я выдерживал лошадиные дозы Акера Билка – иконы трад-джаза, – лишь бы полюбоваться, как она танцует. Была еще одна Линда – в очках, худющая, но с неотразимыми глазами, предмет моих неловких ухаживаний. Сладкий поцелуй, странное ощущение. Иногда поцелуй впечатывается в тебя намного глубже, чем все, что после. Силия – с ней я познакомился во время одного ночного бдения в клубе Кена Койлера. Девушка из Айлуорта. Мы провели вместе всю ночь, ничем таким не занимались, но в то короткое мгновение у нас была любовь. В чистом, незамутненном виде. У ее семьи был отдельный дом, даже близко не мой калибр.

Я по-прежнему иногда бывал у Гаса. К этому времени, после двух или трех лет моих занятий с гитарой, он сразу говорил: “Давай, изобрази Malaguea”. Я играл, он хмыкал в ответ: “Смотри-ка, освоил”. А потом я начинал импровизировать, потому что Malaguea – гитарное упражнение, и он вскакивал: “Да нет, там все не так!” А я говорил: “Дед, ну да, но и так тоже можно”. “Ну, приноровился уже”.

На самом деле вначале у меня не было специального желания быть гитаристом. Гитара была просто средством – инструментом, который производит звуки. Но по ходу дела мне становилась все интересней сама игра, извлечение конкретных нот. Я твердо убежден: если хочешь стать гитаристом, нужно начинать с акустики и только потом переходить на электричество. Не думай, что превратишься в Тауншенда или Хендрикса просто потому, что твой инструмент умеет делать “вэу-вэу вау-вау” и все остальные электронные фокусы. Сперва полюби эту штучку. Ложись с ней в постель. Если ты один, без девушки, прямо с ней и спи. Формы у нее как раз подходящие.

Всему, что я знаю, я выучился с пластинок. Выучился благодаря возможности воспроизвести что-то напрямую, без всей этой кошмарной принудиловки нотной записи, без тюремной решетки тактовых черт и пяти линеек. Возможность слушать записанную музыку дала свободу массе музыкантов, которым так или иначе не повезло освоить музыкальную нотацию, таким как я. До 1900 года в твоем распоряжении были Моцарт, Бетховен, Бах, Шопен, канкан. С появлением грамзаписи наступила вольница. Теперь, стоило только тебе или твоему соседу обзавестись аппаратом, ты получал возможность слушать музыку, которую играли люди, а не механические устройства или симфонические оркестры. Ты реально мог слышать слова, которые они говорят, почти как будто они рядом. Что-то из этого могло быть полным хламом, но что-то было по-настоящему хорошо. Произошло освобождение музыки. Если бы не оно, единственной возможностью для людей было бы ходить в концертный зал – а многим это по карману? Определенно, никакая не случайность, что джаз и блюз начали завоевывать мир в тот же момент, когда начала развиваться звукозапись – ни с того ни с сего, в пределах нескольких лет. Блюз – универсальная штука, он до сих пор с нами именно поэтому. Так вот, сама его выразительность, его живая эмоция смогли дойти до людей благодаря звукозаписи. Как будто кто-то раздвинул слуховые шторы. Эта вещь была доступна – и слуху, и кошельку. Больше не было такого, что музыка ограничена рамками одной группы людей здесь и другой группы там, и вместе им не сойтись. И разумеется, такая ситуация выводит другой, совершенно непохожий тип музыкантов – за одно поколение. Мне не нужны эти листки. Я буду играть прямо от ушей, прямо отсюда, прямо от сердца к пальцам. Никто не должен переворачивать страницы.

Забыл сказать, что играть блюз – это было похоже на побег из клетки ровненьких линеек и черточек, в которых ноты – как сгрудившиеся арестанты. Как кучка грустных физиономий.

В Сидкапе на тебя обрушивалось море всякого – как часть этого невообразимого взрыва музыки, музыки как стиля жизни, любви ко всему американскому. Я ходил в публичную библиотеку и выискивал книги об Америке. Народ вокруг слушал фолк-музыку, другие – современный джаз, еще одни – традиционный джаз, были и те, кто тащился от всего блюзоподобного – то есть, считай, протосоул. Все эти влияния присутствовали в Сидкапе. А еще были эпохальные звуки – музыкальные скрижали, тогда услышанные в первый раз. Был Мадди. Была Smokestack Lightnin’ Хаулин Вулфа, был Лайтнин Хопкинс. И пластинка под названием Rhythm & Blues. Vol. 1. На ней появился Бадди Гай с вещью First Time I Met the Blues, был там и один трек Литтл Уолтера. Что Чак Берри – черный, я узнал года через два после того, как его услышал, и это определенно произошло задолго до того, как я посмотрел фильм, сподвигший многих музыкантов, – “Джаз в летний день”, – где он играл Sweet Little Sixteen. И черт знает сколько времени прошло, пока я узнал, что Джерри Ли Льюис – белый. Тогда увидеть чьи-нибудь фотографии можно было, только если их вещи попадали в американскую первую десятку. Единственные, кого я знал в лицо, были Элвис, Бадди Холли и Фэтс Домино. Но разве это имело значение? Что имело значение, так это звук. Ведь, когда я в первый раз услышал Heartbreak Hotel, у меня не засвербило внутри стать новым Элвисом Пресли. Тогда я понятия не имел, кто это такой. Дело было только в звуке, в эффекте совершенно другого типа записи. Которую, как я выяснил, сделал Сэм Филлипс, первопроходец из Sun Records. Эхо-эффект. Никаких внешних добавок. Ты чувствовал, что находишься с ними в одной комнате, что слушаешь ровно то, что происходит в студии, – без наворотов, без лака, без ничего. На меня это повлияло колоссально.

На том элвисовском лонгплее была вся сановская начинка плюс пара треков, сделанных на RCA. That’s All Right, Blue Moon of Kentucky, Milk Cow Blues Boogie и все остальное. То есть для гитариста, точнее для начинающего гитариста, манна небесная. С другой стороны – что за черт, что здесь происходит? Я, может, и не хотел стать Элвисом, но насчет Скотти Мура – тут я не уверен. На Скотти Мура я молился. Он играл с Элвисом на всех сановских вещах. И на Mystery Train, и на Baby Let’s Play House. Теперь я с ним знаком, я с ним джемовал. Я лично знаю весь состав. Но в то далекое время просто отыграть без запинки всю I’m Left, You’re Right, She’s Gone – это была вершина гитарного мастерства. А еще Mystery Train и Money Honey. Я бы умер, лишь бы суметь такое изобразить. Блин, как же оно делается? С таким багажом я и попал в туалет Сидкапа, где показывал выученное на чужом хефнеровском арчтопе с дырками-“эфами”. Это еще до того, как музыка привела меня обратно к элвисовским и баддихоллиевским корням, то есть к блюзу.

Есть у Скотти Мура один проигрыш, который я до сих пор не могу поймать, а он мне не показывает. Эта штука бегает от меня уже сорок девять лет. Скотти прикидывается, что не может вспомнить место, о котором я говорю. Не то что он от меня что-то скрывает, говорит он мне, “просто не пойму, какой кусок у тебя на уме”. Этот проигрыш – на I’m Left, You’re Right, She’s Gone. Кажется, в ми-мажоре. Когда доходит до септаккорда, он делает пробежку: 2-я, 5-я, 6-я струна – что-то такое похожее на йодль, что я так и не сумел толком зафиксировать. Тот же самый проигрыш есть на Baby Let’s Play House: когда доходишь до “But don’t you be nobody’s fool / Now baby, come back, baby…”, и как раз вместе с последней строчкой – вот там этот проигрыш и сидит. Возможно, это какой-нибудь элементарный приемчик. Но он играется слишком быстро, и, кроме того, в нем задействована куча нот: какой палец переставлять, а какой не надо? Я не слышал ни одного, кто бы его повторил. Creedence Clearwater записали свою версию этой песни, но, когда слушаешь нужное место – нет, у них там что-то другое. А Скотти – хитрая лиса, его не раскусишь: “Ну, юноша, времени еще полно, разберешься”. Каждый раз, когда я его встречаю, слышу: “Проигрыш-то тот уже освоил?”

Самым модным парнем Сидкапского художественного колледжа был Дейв Честон, местная знаменитость того периода. Даже Чарли Уоттс знал Дейва через какие-то свои джазовые круги. Это был арбитр вкуса, уже по ту сторону богемности, настолько в теме, что мог работать начальником проигрывателя. Когда у тебя появлялась новая сорокапятка, ты крутил и крутил ее раз за разом, почти закольцовывал – как потом, когда придумали “лупы”. У Дейва задолго до остальных появился первый Рэй Чарлз – он даже был на его концерте, и я впервые услышал Рэя во время одной из таких пластиночных сессий в обеденный перерыв.

В то время для каждого самым главным было то, как он выглядел. По фотографии моего набора, первого курса 1959-го, этого еще не понять – тогда все только начиналось. Парни в стандартных пуловерах с треугольным вырезом смотрелись как в униформе, а девчонок одевали под пятидесятилетних дам – не отличить от нескольких преподавательниц на том же снимке. Но в остальной жизни все, оба пола, носили тогда совершенно несоразмерной длины черные свитера – все, кроме Брайана Бойла, эталонного мода, который менял наряды каждую неделю. Мы дружно не понимали, откуда у него на это деньги. Приталенный пиджак из гленчека с хлястиком, мощный начес на голове. А еще у него была Lambretta с прицепленным сзади пушистым, твою мать, беличьим хвостиком! Брайан совершенно спокойно мог сам быть прародителем мод-движения, которое как раз вышло из худколледжей южного Лондона. Он одним из первых стал ходить в Lyceum и обзавелся модовскими прибамбасами. У него тогда был период сумасшедшей шмоточной гонки – он первым избавился от драпового пиджака и надел короткую куртку. Он серьезно опережал всех в обуви: острый нос вместо круглого, кубинский каблук – настоящая революция. Рокеры доперли до остроносой обуви сильно позже. Брайан специально пошел к сапожнику, чтобы тот нарастил ему носы на четыре дюйма, и из-за этого ходить ему стало совсем затруднительно. В таком нескончаемом самоперещеголянии было что-то напряженное, даже какая-то отчаянность, но со стороны смотреть было интересно, да и сам Брайан был парень прикольный.

Я себе беличьих хвостов позволить не мог. Дай бог наскрести на пару брюк. По другую сторону баррикад от моднической тусовки были классово близкие рокеры-мотоциклисты. Но так меня никто и не присвоил. Как-то мне удалось встать одной ногой в один лагерь, а другой – в другой и при этом не порвать мошонку. У меня имелся собственный камуфляж, что зимой, что летом: ранглеровская куртка, фиолетовая рубашка и черные дудочки. Я славился нечувствительностью к холоду, поскольку гардероб у меня никогда особенно не менялся. Что касается препаратов, мое золотое время тогда еще не наступило, может быть, за вычетом нескольких утащенных таблеток, которые Дорис покупала, чтобы принимать во время месячных. Кое-кто в ту пору начал глотать эфедрин, но штука была кошмарная, поэтому мода на него долго не протянула. И еще были ингаляторы для носа, в которые тогда щедро замешивали декседрин и которые пахли лавандой. Ты снимал колпачок, вытаскивал ватку и лепил из нее пилюльки. Подумайте, а, декседрин от простуды!

Персонаж, с которым мы стоим рядом на общем снимке, – это Майкл Росс. Я теперь не могу слушать определенные вещи без того, чтобы не начать вспоминать Майкла. С ним я впервые выступил на публике – мы дали пару школьных концертов. Незаурядный был парень – экстраверт с массой талантов, всегда готовый на какую-нибудь рискованную авантюру. К тому же реально одаренный иллюстратор – он научил меня уйме всяких хитростей с карандашом и чернилами. И еще он был меломан на всю катушку. Нам с Майклом нравилась музыка одного и того же типа – что-то, что можно разучить самим. И нас, естественно, тянуло к кантри и блюзу, потому что мы могли играть это без посторонней помощи. Для такого одного-то достаточно, а уж вдвоем – просто супер. Он познакомил меня с Сэнфордом Кларком, матерым кантри-певцом точно того же типа, что Джонни Кэш, который имел за плечами хлопковые поля и службу в ВВС и попал в американский топ с песней Fool. Мы играли другую его вещь, Son of a Gun, в том числе потому, что на нее единственную хватало наших двух инструментов, но и сама песня была классная. Нас подписали на один школьный концерт где-то в окрестностях Бексли, в спортивном зале – мы пели много кантри-вещей изо всех своих тогдашних сил, под две голые гитары. Что мне больше всего запомнилось о нашем первом концерте – это то, что мы ушли с него с парой цыпочек и проторчали с ними до утра в парке неподалеку, в одной из этих беседок, где одни скамьи и какая-то хилая крыша над головой. На самом деле ничего не было. Я максимум потрогал ее грудь, и то не помню. Всю ночь мы только сосались – одни языки, скользящие везде, как угри. А потом мы просто заснули и проспали до утра, и я подумал: “Первое мероприятие – и я уже подцепил девчонку. Неслабо! Наверное, для меня тут есть перспективы”.

Мы с Россом продолжали выступать. Процесс протекал сам собой, никто ни о чем не задумывался, но ты снова выходишь играть на следующие выходные и обращаешь внимание: народу-то прибавилось… А ведь нет ничего, что могло бы сравниться с аудиторией, которая тебя ждет и подбадривает. Думаю, где-то там в толпе я углядел проблеск будущего.

Всю свою школьную жизнь я провел в ожидании того, что придется отбывать национальную службу. Это сидело в мозгу: я иду в худшколу, а потом я иду в армию. И вдруг, как раз перед моим семнадцатым днем рождения, в ноябре 1960-го, объявляют, что призыву конец, службу отменили навсегда. (Rolling Stones скоро стали называть единственной причиной ввести ее снова.) Но в тот еще безгрешный день, я помню, в колледже ты почти слышал этот всеобщий вздох облегчения, который пронесся по школе. Ни про какие занятия в тот день никто уже не думал. Помню, как все мои пацаны-ровесники переглядывались друг с другом, пока до нас доходило, что все, нас больше не пошлют стоять под шквальным ветром на палубе какого-нибудь миноносца или маршировать в гарнизоне под Олдершотом. Билл Уаймен оттрубил свой срок в Национальной службе в Королевских ВВС в Германии и остался вполне доволен. Но он старше меня.

И при этом одновременно внутри клокотало: “Вот суки!” Мы жили все эти годы с такой тучей над головой. Некоторые пацаны в школе специально начали развивать у себя всякие тики, иногда доводя дело до серьезных психических расстройств, чтоб только не служить. Это была целая отдельная тема, все совещались друг с другом, как бы откосить, когда придет время. “У меня мозоли, мне на стройподготовку нельзя”.

Служба меняла людей. Я видел моих старших двоюродных братьев, старших приятелей, которые через нее прошли. Если в целом, они возвращались домой другими людьми. Левой-правой, левой-правой. Муштра промывает мозги. Ты, блин, уже почти во сне можешь маршировать. Кое у кого доходило и до этого. У них менялась психика, ощущение самих себя, того, на каком они свете. “Мне показали, кто я такой, и я теперь знаю свое настоящее место”. “Получил капрала и не рыпайся, не думай, что в жизни прыгнешь выше”. Я очень хорошо это чувствовал с теми, кто успел отслужить. Было видно, что жизненной энергии у них поубавилось. Они возвращаются после двух лет, выброшенных на Национальную службу, и они все еще школьники, но при этом им уже двадцать лет.

В общем, было чувство, что ни с того ни с сего в твоей жизни образовалось два свободных года. Но, конечно, это была полная иллюзия. Ты и понятия не имел, что делать с этой лишней парой лет, потому что планировалось, что в восемнадцать ты исчезнешь. Все произошло так неожиданно. Моя жизнь тянулась как ни в чем не бывало, и тут такая новость – призыв отменили. Я мог забыть о том, чтобы выбраться из этого проклятого болота: муниципального дома, тупиковых перспектив. Конечно же, если б меня призвали, я бы сейчас уже, наверное, дослужился до генерала. Прирожденного вожака не остановишь. Я такой: если впрягся – значит впрягся. Стоило мне попасть в скауты, я уже через три месяца был старшим патрульным. Организовывать и командовать – это точно мое. Дайте мне взвод, я справлюсь со взводом. Дайте мне роту, я справлюсь еще лучше. Дайте мне дивизию, я с ней вообще сотворю чудеса. Я люблю мотивировать народ, и это как раз пригодилось, когда появились Stones. У меня реально хорошо получается собирать людей в одну команду. Если я умудрился сколотить из кучки раздолбаев-растаманов рабочий коллектив, и еще вспомним моих Winos, абсолютно неуправляемую банду, – значит, у меня явно есть к этому талант. И дело не в том, чтобы размахивать хлыстом, а в том, чтобы не бросать поводья, просто быть, работать, чтобы они всегда чувствовали твое присутствие, что ты их ведешь впереди, а не погоняешь сзади.

И для меня никогда не стоял вопрос, кто на первом месте, меня волновало только, что работает, а что нет.

Незадолго до того, как книга пошла в печать, всплыло одно мое письмо, которое почти пятьдесят лет хранилось у тети Пэтти и которое за пределами семьи никто не видел. Она еще была жива тогда, в 2009 году, когда я его получил из ее рук. В нем помимо прочего рассказывается, как в 1961 году я встретил на вокзале в Дартфорде Мика Джаггера. Письмо было написано в апреле 1962-го, всего четыре месяца спустя, когда мы уже ошивались вдвоем и пробовали придумать что-то на будущее.

6 Спилман-роуд

Дартфорд

Кент

Дорогая Пэт!

Жутко извиняюсь, что раньше не писал (прошу оправдания по причине невменяемости) голосом блюботла. Уходит направо под оглушительные аплодисменты.

Очень надеюсь, что твое здоровье в полном порядке.

Вот мы и пережили еще одну достославную английскую зиму. Интересно на какой день в этом году выпадет начало лета?

О моя дорогая тетушка я был тааак занят после Рождества, и это кроме школы. Ты знаешь, что я поклонник Чака Берри, и я думал, что я единственный фанат на много миль вокруг но однажды утром на Дартфордском в-ле (это чтобы не писать длинное слово вокзал) я стоял и держал в руках одну пластинку Чака, когда один парень которого я знал в начальной школе 7–11 л. ну ты знаешь подошел ко мне. У него есть вообще все записанное Чаком Берри и у всех его приятелей тоже, они все фанаты ритм-энд-блюза, я имею в виду настоящий ритм-энд-блюз (а не Дайну Шор, Брука Бентона и прочее барахло) Джимми Рид, Мадди Уотерс, Чак, Хаулин Вулф, Джон Ли Хукер все чикагские блюзмены настоящая животная вещь, просто чудесно. Бо Диддли еще один великий блюзмен.

В общем парень на вокзале, его зовут Мик Джаггер, и все девочки с мальчиками собираются каждое воскресенье по утрам в Carousel каком-то заведении с муз. автоматом в общем однажды утром в янв. я шел мимо и решил заглянуть поискать его там. Все на меня набрасываются приглашают примерно на 10 вечеринок. А еще Мик величайший певец ритм-энд-блюза по эту сторону Атлантики и я не шучу. Я играю на гитаре (электро) в стиле Чака мы взяли басиста, ударника и ритм-гитару и репетируем вечерами 2–3 раза в неделю. СВИНГУЕМ.

Конечно они все купаются в деньгах живут в огромных отдельных домах, с ума сойти, у одного даже есть дворецкий. Я был там с Миком (на машине конечно Мика не моей разумеется) О ГОСПОДИ АНГЛИЙСКИЙ ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ ЯЗЫК.

– Что-нибудь желаете, сэр?

– Водки с лаймом, пожалуйста

– Разумеется, сэр

Я чувствовал себя совсем лордом, почти попросил подать мне родовую корону когда уходил.

Здесь у нас все прекрасно.

Правда никак не могу остановиться с Чаком Берри, недавно купил один его лонгплей прямо у Chess Records в Чикаго обошлось дешевле, чем английский диск.

Конечно у нас тут еще есть старички сама знаешь Клифф Ричард, Адам Фэйт и 2 новых кошмара Шейн Фентон и Джон Лейтон ТАКОГО БАРАХЛА ТЫ ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛА. Не считая этого итальяшки Синатры ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.

Все-таки скучать мне теперь не приходится. В это воскресенье иду на ночную вечеринку.

12 галл. пива Бочонок сидра, 3 бут. виски вино. Ее папа с мамой уехали на выходные собираюсь закрутиться до упаду (замечу с радостью).

На следующее воскресенье мы с Миком ведем 2 девушек в наш любимый ритм-энд-блюзовый клуб это в Илинге, Мидлсекс.

У них играет парень на электрогармошке Сирил Дэвис фантастика всегда полупьяный небритый играет как сумасшедший, просто чудесно.

Что ж не могу придумать, чем тебе еще надоедать, поэтому прощаюсь, доброй ночи дорогие телезрители.

БОЛЬШАЯ УХМЫЛКА

Люблю

Кит ххххх

Кто еще будет писать такую фигню

Завязалось у нас знакомство? Садишься в вагон с парнем, который держит в руках чакберриевские Rockin’ at the Hops выпуска Chess Records, и еще под мышкой у него The Best of Muddy Waters, – заведешь знакомство как миленький. Он – владелец сокровищ Генри Моргана. Настоящих трофеев. Сам я не представлял, где такое берется. Теперь я понимаю, что один раз я его уже раньше встречал – снаружи здания дартфордской мэрии, где он устроился на лето продавать мороженое. Ему должно было быть лет пятнадцать, как раз перед окончанием школы – за три года до того, как мы наконец замутили Stones, потому что он только что случайно упомянул, что иногда выплясывал в этом месте, распевая Бадди Холли и Эдди Кокрана. У меня в тот день что-то щелкнуло, и я вспомнил. Я купил у него шоколадное. Наверное, в вафельном рожке, не знаю – прошу оправдать за давностью содеянного. И потом он больше мне на глаза не попадался – до той судьбоносной встречи на вокзале.

Так вот, и он садится в поезд с этим богатством. “Блин, ты где это достал?” Как всегда, все разговоры только о дисках. С моих одиннадцати-двенадцати так повелось: у кого что есть, с тем и тусуешь. Это были наши драгоценности. Прибавлять к коллекции два-три новых сингла каждые полгода или около того – я на большее не рассчитывал. А он говорит: “Ну, у меня тут адрес есть”. Он к тому времени уже писал прямо в Чикаго, и анекдот в том, что заказы попадали к Маршаллу Чессу, который тогда подрабатывал летом у отца в отделе корреспонденции, а потом, в будущем, стал президентом Rolling Stones Records. В общем, это был посылторг, как в Sears Roebuck. Мик где-то добрался до их каталога, про который я ничего не знал. И мы заговорили. Вроде он тогда еще пел в маленькой группе, снимавшей вещи Бадди Холли. Я ничего о них не слышал. Я сказал: “Ну, я тоже тут поигрываю”. Потом: “Заходи к нам, сыграешь с нами что-нибудь новенькое”. Я чуть ни проехал Сидкап, потому что переписывал матричные номера дисков Чака Берри и Мадди Уотерса, которые оказались у Мика с собой. Rockin’ at the Hops: Chess Records, CHD-9259.

Мик даже ходил на Бадди Холли, когда тот играл в Woolwich Granada. И кстати, из-за таких вещей я к нему и привязался. А также потому, что он имел намного больше контактов, и потому, что у этого парня была коллекция реальных ништяков! Ведь я тогда болтался где-то на периферии процесса. По сравнению с Миком я был пусть и не полный, но пентюх. А у него уже было все схвачено в Лондоне… он учился в Лондонской школе экономики, ассортимент знакомых тоже был пошире моего. А я сидел без денег, да, в общем, и без информации. Максимум почитывал журналы типа New Musical Express: “Эдди Кокран выступает с Бадди Холли”. О, круто! Вырасту – сам куплю себе билет. Конечно, к тому времени они уже все загремели на тот свет.

Почти сразу после нашей встречи мы стали собираться вдвоем, он начинал петь, я начинал играть, а дальше: “Эй, неплохо, а?” Причем не было никакого напряга: нам было не на кого производить впечатление, кроме самих себя, а впечатлять самих себя мы и не думали. В самом начале, когда нас было только двое, мы брали, допустим, новую вещь Джимми Рида, я выучивал аккорды, Мик выучивал слова, мы что-то изображали, а потом просто сидели и разбирали получившееся, как это могут делать между собой два человека. “Здесь вот так?” – “Да, так и есть, точняк!” И нам это нравилось. Думаю, мы оба понимали, что это такое наше образование, и здесь нам самим хотелось учиться, потому что это в десять раз лучше, чем школа. Видимо, главное для нас тогда было – разгадать, как же это сделано и как самим получить такой же звук. Когда начинаешь, есть только неуемное желание сыграть так же круто, так же в тему. Дальше ты сталкиваешься с парнями, которые живут точно тем же. И через них завязываешься с другими музыкантами, другими людьми и тогда начинаешь понимать, что это реально, что у тебя тоже все получится.

Пока Stones потихоньку собирались – и до этого, – мы с Миком проводили так время около года, вместе охотясь за пластинками. Тогда было немало таких же охотников, которые рыскали здесь и там и пересекались друг с другом в пластиночных магазинах. Если не было денег, ты просто торчал там и поддерживал беседу. Но Мик еще имел свои блюзовые контакты. Тогда существовало несколько собирателей, у которых задолго до остальных был налажен канал связи с Америкой. Был такой Дейв Голдинг в Бекслихите, который контачил со Sue Records, благодаря чему мы слышали, правда, уже чуть позже, людей вроде Чарли и Инес Фокс, классической соул-пары, которые прогремели с песней Mockingbird. У Голдинга была репутация обладателя крупнейшей коллекции соула и блюза в юго-восточном Лондоне и даже за его пределами, и Мик завел с ним знакомство. Так что он, так сказать, вращался в кругах. Он не воровал пластинки, кассет и бытовых магнитофонов еще практически не существовало, но иногда можно было найти способ, договориться, чтобы кто-то сделал для тебя копию того-то или того-то на катушечном Grundig. И что за замороченный народ. Тусовка блюзовых всезнаек в 1960-х – это, конечно, была картина. Они собирались группками, как первые христиане, только в другом антураже – в гостиных юго-восточного Лондона. И между ними совсем не обязательно имелось что-то общее, кроме их страсти, там терлась публика всех возрастов и профессий. Чудноватое ощущение, когда входишь в комнату, где никому ни до чего нет дела, кроме того, что вот, чувак принес и поставил нового Слима Харпо, и этого достаточно, чтобы всех сплотить.

Постоянно обсуждались матричные номера, начинались эти приглушенные разговоры о таком-то и таком-то шеллаковом пласте, и тот, который у тебя, – он из оригинального, фирменного тиража или нет. Постепенно доходило до споров с пеной у рта по этому поводу. Мы только переглядывались с Миком через всю комнату и ухмылялись, зная, что мы-то пришли сюда, только чтобы побольше разведать о новой партии дисков, которая прибыла накануне и о которой мы успели пронюхать. Реально нас притягивало другое: “Черт, вот если б мне так играть!” Но с кем же приходилось общаться, чтобы заполучить последнего Литтл Милтона! Настоящие блюзовые пуристы были очень занудным и консервативным народом, пузырившимся от неодобрения, все эти ботаники в очочках, которые решали, что настоящий блюз, а что фуфло. Я имею в виду – кто эти чувачки, они что-то могут знать? Сидят себе посреди Бекслихита в Лондоне, на дворе холодрыга с дождем, и тут же Diggin’ My Potatoes? Половина песен, которые тут ставят, – они понятия не имеют, о чем в них поется, а если бы вдруг до них дошло, они бы в штаны наделали. У них была своя идея, что такое блюз, в их представлении играть блюз могли только черные люди от сохи. Что ж, плохо ли, хорошо ли, такая у них была страсть.

И конечно же, это была и моя страсть, только разговаривать про нее я был не готов. Я не начинал ничего доказывать, я просто говорил: “Можно мне копию сделать? Я в курсе, как это играется, просто самому надо проверить”. В принципе это все, для чего мы жили. На том этапе было весьма маловероятно, чтобы из-за какой-нибудь самой сногсшибательной цыпочки я мог упустить шанс послушать нового Би Би Кинга или Мадди Уотерса.

На выходных Мик иногда забирал родительский “Триумф Хералд”, и, я помню, один раз мы с ним отправились в Манчестер, чтобы попасть на большое блюзовое шоу: тут тебе были и Сонни Терри, и Брауни МакГи, и Джон Ли Хукер, и Мадди Уотерс впридачу. На него мы хотели посмотреть особенно, но Джон Ли тоже был в приоритете. Там участвовали и другие типа Мемфиса Слима – это было целое ревю, которое каталось по всей Европе. И когда вышел Мадди – акустическая гитара, репертуар из дельты Миссисипи, – он выдал фантастические полчаса. А потом был перерыв, и он возвращается с электрическим составом. И его чуть не прогнали со сцены ором и гиканьем. Он пропахал их как танк, почти как примерно годом позже это сделал Дилан в Манчестерском зале свободной торговли. Однако принимали его враждебно – и тогда я понял, что люди на самом деле не музыку слушать пришли, им просто хотелось быть частью этой узколобой мафии. А Мадди с бэндом играли отлично. Коллектив был феерический: с ним тогда играл Джуниор Уэллс, и Хьюберт Самлин, по-моему, тоже. Но для этой публики блюз был блюзом, только если на сцену поднимался кто-то в потертом синем комбинезоне и пел о том, как от него ушла женщина. Никто из этих пуристов не мог сыграть и ноты, но их правильный негр должен был ходить в комбинезоне и говорить: “Слушаю, босс”. А в реальности они просто были городские ребятки, которые настолько глубоко в теме, что просто света белого не видно. При чем здесь вообще электричество? Мужик играет все те же ноты, просто теперь погромче и понапористей. Но нет: “Идите на хуй со своим рок-н-роллом”. Им хотелось застывшего времени, они не понимали, что все, что они слушают, это только часть общего процесса – что бы ни происходило раньше, в будущем все опять поменяется.

Время было такое – страсти кипели вовсю. Дело не ограничивалось модами против байкеров или брезгливыми взглядами, которые бросали на нас, рок-н-ролльщиков, насторожившиеся трад-джазеры. Вспыхивали такие микросклоки, которые сейчас почти немыслимо представить. В 1961 году Би-би-си делала прямую трансляцию с джазового фестиваля в Бьюли, и им пришлось реально обрубить вещание, потому что фанаты трад-джаза и современного джаза начали мочить друг друга со всей дури, и толпа стала неуправляемой. Пуристы воспринимали блюз как часть джаза, поэтому, завидев электрогитару, начинали подозревать измену – целая богемная субкультура считала, что ей угрожает шпана в кожаных куртках. Во всем этом явно была и политическая подоплека. Алан Ломакс и Юэн МакКолл – исполнители и знаменитые собиратели фольклорных песен, которые были патриархами и одновременно идеологами бурного фолк-движения, – по-марксистски считали, что музыка принадлежит народу и ее нужно защищать от разлагающего влияния капитализма. Вот почему “коммерческое” сделалось в то время таким грязным словом. Вообще взаимный лай в тогдашней музыкальной прессе напоминал всамделишные политические баталии со словечками типа “продажный”, “поставщики отбросов”, “узаконенное убийство”. Велись совершенно дурацкие дискуссии о том, что подлинное, а что не очень. И все-таки правда заключалась в том, что у блюзовых артистов в Англии действительно имелась своя аудитория. В Америке большинство из них были приучены играть кабаретные номера, которые, как они быстро обнаружили, не очень здорово принимаются в Соединенном Королевстве. Но здесь можно было играть блюз. Биг Билл Брунзи просек, что может зашибить немного бабла, если бросит чикагский стиль и будет выдавать перед европейской публикой сельского блюзмена. Половина этих черных парней так и не вернулась в Америку – они видели, что если дома их держат за говно, то в какой-нибудь Дании бабы просто в очередь выстраиваются, лишь бы их ублажить. Что они там забыли, дома? После Второй мировой стало ясно, что в Европе, в Париже уж точно, они могут рассчитывать на приличное обращение – вспомнить хоть Джозефин Бейкер, Чемпиона Джека Дюпри или Мемфиса Слима. Немудрено, что в 1950-е Дания превратилась в порт приписки для стольких джазовых музыкантов.

У нас с Миком было абсолютно одинаковое музыкальное чутье. Между собой нам не требовалось ничего переспрашивать или объяснять, все происходило без слов. Мы слышали что-то достойное и моментально переглядывались. Главное было в звуке. Слушали что-нибудь и сразу: это не то. Туфта. А вот это – вещь. Было либо оно, либо не оно, неважно, о какой музыке шла речь. Мне сильно нравилась кое-какая поп-музыка, если это было оно. Но существовала четкая политика: это тема, это лажа, все очень строго. Поначалу для нас с Миком, я думаю, история выглядела так, что нам типа нужно еще набраться знаний, еще полно всего неслышанного, потому что потом мы забурились в ритм-энд-блюз. Притом мы любили попсовые вещи. Ronettes, Crystals, да побольше, побольше – я мог их слушать ночами напролет. Но, как только мы выходили на сцену и пробовали изобразить что-нибудь эдакое, все сразу чувствовалось. Типа “иди в свой чулан со швабрами и больше не вылезай”.

Я искал во всем этом самое нутро – экспрессию. Не случилось бы никакого джаза без блюза, то есть без тоски, рожденной в рабстве, причем при конкретной, последней версии рабства, потому что, к примеру, страдания нас, бедных кельтов, под римским сапогом здесь ни при чем. Этих людей обрекали на жизнь в мучениях, и не только в Америке. Но выжившие и их потомки произвели на свет что-то очень первозданное. Это не то, что ты впускаешь в себя через голову, это то, что воспринимаешь нутром. Это уже по ту сторону музыкальной формы, которая сама, кстати, очень разнообразна и изменчива. Вариантов блюза уйма. Есть очень легкий тип блюза, есть очень тягучий болотный блюз, и болото – это в принципе именно то место, где я обитаю. Послушайте Джона Ли Хукера. Его манера игры очень архаична. Аккордовая последовательность почти никогда не соблюдается – подразумевается, но не играется. Если он играет с кем-то еще, то этот другой переходит на следующий аккорд, а Джон Ли остается где был, уперто давит свое. И чувствуется, что его не сдвинуть. И еще одной важнейшей вещью, кроме обалденного голоса и его неотвязной гитары, было это знаменитое притоптывание, крадущийся королевский змей. Он специально возил с собой деревянный брусок, чтобы усиливать отдачу от ноги. Бо Диддли был еще один упертый, который любил выдавать только один корневой аккорд, и единственное, что меняется, – это то, как ты его играешь, плюс вокал. Вообще-то я во всем этом начал понимать только потом. Тогда тебя просто брала мощь голоса – Мадди, Джона Ли, Бо Диддли. Он не обязательно был громкий, он просто шел откуда-то совсем из глубины. В пении участвовало все тело, они пели даже не сердцем, они пели печенкой. Меня это всегда впечатляло. Вот, кстати, почему есть такая разница между блюзовыми вокалистами, которые не играют на инструменте, и вокалистами играющими, будь то пианино или гитара, – потому что им приходится вырабатывать свой собственный стиль вопроса-ответа. Тебе нужно что-то пропеть и потом нужно сыграть фразу, которая отвечает на строчку либо задает еще один вопрос, и тогда ты разрешаешь мелодическую фигуру. Из-за этого твой такт и твоя фразировка трансформируются. Если ты солируешь как вокалист, тебе свойственно сосредотачиваться на пении, и чаще всего, дай бог, это к лучшему, но иногда где-то это может зайти слишком далеко, оторвать тебя от музыки.

Как-то раз, совсем скоро после нашего нового знакомства, мы с Миком отправились на море и играли там в местном пабе. Мы тогда присоединились к моим родителям, которые на выходные уехали отдыхать в Девон. Для рассказа об этом необычном происшествии понадобится вызвать призрак Дорис, потому что сам я мало чего помню. Но мы с Миком наверняка что-то видели для себя в перспективе, иначе зачем бы мы вообще стали это делать.

Дорис: В одно лето, когда Мику с Китом было по шестнадцать или семнадцать, они приехали к нам в Бисэндс, в Девон, погостить на выходные. Добирались из Дартфорда на автобусах. Кит приехал со своей гитарой. А Мику у нас была скука смертная. Он только говорил: “Женщин нет вообще, ни одной женщины”. Там у нас было совсем безлюдно. Прелестное место. Мы снимали коттедж на берегу. Мальчики выходили и ловили макрель прямо напротив входа в дом. Продавали ее по шесть центов за рыбину. Заняться им особо было нечем. Купаться разве… Они решили сходить в паб, потому что у Кита была с собой гитара. Местные все удивлялись, как он уже хорошо играет. Потом мы отвезли их домой на машине. Обычно на “Воксхолле” это было восемь – десять часов ходу. А потом, разумеется, сел аккумулятор, да ведь? Фары не светили. Помню, мы подъехали к дому миссис Джаггер на Клоуз. Она на него набросилась: “Где ты был? Почему так поздно?” Да уж, обратный путь был просто жуткий.

Мик тусовался с Диком Тейлором, своим приятелем по гимназии, который теперь тоже учился в Сидкапе. Я пристроился к их компании в конце 1961-го. С ними еще был Боб Бекуит, гитарист, у которого имелся собственный усилитель, что делало его суперважным человеком. На заре нашего музыкантства такое бывало довольно часто: один усилитель пропускал через себя три гитары. Мы назывались Little Boy Blue and the Blue Boys. Моя гитара, на этот раз хефнеровский арчтоп с “эфами” и стальными струнами, была Blue Boy – слова, написанные на деке, – и поэтому я был Boy Blue. Мой первый инструмент со стальными струнами. Ее можно увидеть только на фото с клубных концертов, еще до нашего взлета. Я купил ее подержанной в магазине Айвора Майранца рядом с Оксфорд-стрит. Что она уже побывала в чьих-то руках, было ясно по потертостям и отметинам от пота на накладке грифа. В таких случаях всегда видишь, что он либо играл над самой декой, топтался пальцами между ладами, либо был аккордным игроком. Это как карта, как сейсмограмма. И я посеял ее потом в лондонском метро, то ли на ветке “Виктория”, то ли на “Бейкерлу”. Но где еще ей было лучше обрести последний покой, как не на “Бейкерлу”? Моя долго не заживавшая рана.

Собирались мы в гостиной у Боба Бекуита в Бекслихите. Один-два раза Дик Тейлор пускал нас к себе. На том этапе Дик очень прилежно штудировал блюз, его даже можно было принять за пуриста, что, правда, не помешало ему через пару лет стать одним из Pretty Things. Он был что надо, хороший музыкант с правильным звуком. Но он относился к блюзу очень по-академически. С другой стороны, это было неплохо, потому нас всех немного болтало в стороны. Мы влегкую могли завести Not Fade Away, или That’ll Be the Day, или C’mon Everybody, или сразу I Just Want to Make Love to You. В наших глазах все это было по сути одно и то же. У Боба Бекуита имелся Grundig, и на нем мы сделали первую в истории пленочную запись наших коллективных усилий, впервые попробовали на себе, что такое “писаться”. Мик как-то подарил мне копию этого дела – выкупил ее на аукционе. Древняя бобина, качество звука ужасное. В нашу первую подборку входили чакберриевские Around and Around и Reelin’ and Rockin’, Bright Lights, Big City Джимми Рида плюс украшение всей сессии – La Bamba со словами на миковском псевдоиспанском.

Ритм-энд-блюз был нашими воротами в большой мир. Сирил Дэвис и Алексис Корнер стали первыми работать в клубном формате – им удалось выбить один вечер в неделю у илингского джаз-клуба, где теперь могли кучковаться фанаты ритм-энд-блюза. Без них, может, ничего бы и вообще не было. Туда наконец смогла ходить вся блюзовая община, все коллекционеры Бекслихита. Люди читали рекламу в журналах и съезжались аж из Манчестера и Шотландии, лишь бы пообщаться с братьями по вере и послушать корнеровский Blues Incorporated, в котором, кстати, стучал юный Чарли Уоттс и иногда сидел за клавишами Иэн Стюарт. Именно там я в них двоих и влюбился! В то время почти никто не пускал к себе играть такую музыку. Только в Илинге у нас была возможность встречаться, чтобы обмениваться идеями и пластинками или просто так зависать. Ритм-энд-блюз в 1960-е имел очень важный смысл. Тогда ты либо был из блюзово-джазовых, либо из рок-н-ролльных, но рок-н-ролл умер и опопсел – его выпотрошили начисто. И мы вцепились в ритм-энд-блюз, потому что под этой рубрикой проходили очень мощные блюз-джамповые группы из Чикаго. Он ломал перегородки. Мы теперь могли умаслить пуристов, которым нравилась наша музыка, но было боязно это показать, – мы говорили им, что это не рок-н-ролл, это ритм-энд-блюз. Абсолютно идиотская классификация, учитывая, что это одна и та же херь – зависит только от того, как сильно ты бьешь в слабую долю или насколько яркая у тебя подача.

Алексис Корнер был папой лондонской блюзовой сцены. Сам он был игрок невеликий, но щедрая душа и настоящий покровитель начинающих талантов. И еще что-то вроде интеллектуала от музыки. Он читал лекции по джазу и блюзу в таких местах, как Институт современного искусства. Он работал на Би-би-си – диджеил и брал интервью у музыкантов, что практически означало, что у него был личный контакт с Богом. Свою музыку он знал вдоль и поперек и знал каждого музыканта, кто хоть чего-то стоил. Происхождение у него было частично австрийское, частично греческое, а вырос он вообще в Северной Африке. Лицом Алексис сильно смахивал на цыгана, особенно при длинных баках, но разговаривал таким очень густым, очень четким аристократическом голосом.

Бэнд у Алексиса был шикарный. Сирил Дэвис играл как черт, один из лучших харперов за всю историю. Сирил начинал трудовой путь рихтовщиком в автомастерской в Уэмбли, и то, как он вел себя, какое он производил впечатление, было в точности тем, чего ты ожидал от рихтовщика из Уэмбли, плюс, конечно, ненасытная тяга к бурбону. У него была особенная аура, потому что он успел побывать аж в самом Чикаго, где видел и Мадди, и Литтл Уолтера и откуда приехал с нимбом над головой. Сирилу никто не нравился. Ему не нравились мы, потому что он чувствовал ветра перемен и, естественно, сопротивлялся. Он очень скоро умер, в 1964-м, но еще до смерти, в 1963-м, успел убежать от Алексиса и собрать R&B All-Stars с еженедельным ангажементом в Marquee.

Илингский клуб был заведением трад-джазеров, который по субботам оккупировали Blues Incorporated и его присные. Затхлый зальчик, в котором на полу иногда было ступить некуда от накапавшего конденсата. Он располагался под илингской станцией метро, и крыша над сценой представляла собой один из этих вымощенных толстыми стеклянными блоками полов, поэтому у тебя над головой всегда кто-то ходил. Время от времени Алексис говорил: “Не хотите выйти поиграть?” И ты играешь на электрогитаре по щиколотку в воде и только надеешься, что все как следует заземлено, потому что иначе будет фейерверк. Мое хозяйство всегда держалось на честном слове. Электроструны, когда я до них дослужился, обходились недешево. Если одна рвалась, ты имел в запасе обрывок другой, приматывал его, прилаживал обратно – и оно работало! Если струна хотя бы дотягивала до верхнего порожка, ты делал узел сразу за ним и наращивал ее, чтобы достать до колка. От этого даже менялась настройка! Полструны здесь, полструны там. Спасибо тебе, Господи, за скаутские вязальные навыки!

В моем хозяйстве была такая штука, которая называлась датчик ДеАрмонда. Уникальная штука. Можно было закрепить ее над декой и передвигать вверх-вниз по направляющей. У тебя не было отдельно звучка для низов и звучка для верхов. Если ты хотел звук помягче, ты придвигал эту херовину выше к грифу – здесь получалось больше басов. Если ты хотел звук попронзительней, ты сдвигал его по штырю обратно вниз. И конечно, проводам от этого ерзанья лучше не становилось. Я раньше носил с собой паяльный набор на случай аварии, потому что, когда все время двигаешь звучок туда-сюда, он долго не выдерживает. И я что-то вечно перелатывал и перепаивал с обратной стороны усилителя – у меня был Little Giant размером с радиоприемник. Я, кстати, обзавелся комбиком в первых рядах. До того мы все использовали магнитофоны. Дик Тейлор вообще втыкал гитару в сестринский бушевский проигрыватель. А моим первым усилителем стало радио – я разобрал его на части. Мать разозлилась жутко. Радио не работает, потому что я его расковырял и сижу втыкаю – з-з-з-з, – надеясь, что зазвучит. В одном отношении это была хорошая школа на будущее – подгоняешь себе звук, подбираешь, какая гитара идет к какому усилителю. Мы же начинали на голом месте, с ламп и трубок. Иногда вынешь эту лампу, и получается такой сальный, грязный звук, потому что грузишь аппарат и он должен впахивать сверхурочно. Если вставить обратно двухдиодную лампу, звук выходит поприятнее, почище. Потому-то меня всю дорогу и долбало током – вечно забывал отрубить эту херотень от сети перед тем, как лезть внутрь.

Брайана Джонса мы в первый раз встретили тоже в Илингском джаз-клубе. Он там представлялся Элмо Льюисом – хотел быть вторым Элмором Джеймсом. “Ага, парень, только сначала загори как следует и подрасти на пару дюймов”. Но слайд-гитара в Англии была настоящей экзотикой, а Брайан как раз в тот вечер вышел с ней. Он исполнил Dust My Broom, и это было мощно. Играл он на зависть, мы остались под большим впечатлением. Мик, кажется, первый поднялся к нему, заговорил и выяснил, что у Брайана свой состав, большая часть которого рассосалась в следующие несколько недель.

Мы с Миком приходили в клуб и на пару исполняли чакберриевские номера, что выводило из себя Сирила Дэвиса, который считал, что все это рок-н-ролл и в любом случае он такое не играет. Когда начинаешь играть на публике и играешь с кем-то, кто делал это раньше, ты болтаешься где-то внизу иерархии и всегда чувствуешь, что тебя проверяют. Ты всегда должен приходить вовремя, твоя техника всегда должна работать – что в моем случае было редкостью. Ты должен соответствовать. Незаметно для себя ты оказался в солидной компании и можешь забыть о том, как валял дурака по школьным спортзалам. Блин, ты теперь профи. Ну как минимум полупрофи – профи минус заработок.

Где-то тогда же закончилась моя худшкола. После выпуска преподаватель говорит: “Что ж, по-моему, совсем недурно”, и тебя посылают в J. Walter Thompson. Ты договариваешься о собеседовании, но на подходе уже в принципе знаешь, что тебя ждет: три-четыре пижона в дежурных бабочках. “Кит, да? Очень приятно. Ну-с, покажите, что вы нам принесли”. И ты достаешь им свою потасканную папку. “М-м-м. Что ж, мы все внимательно просмотрели, и, надо сказать, кое-что довольно перспективно. А кстати, как насчет приготовить чайку – справитесь?” Я сказал, что справлюсь, только не для них. Встал и вышел, прихватив свое портфолио – зеленого цвета, как сейчас помню, – а внизу у входа сунул его в урну. Это была моя последняя попытка вписаться в общество на его условиях. Отставка номер два. У меня не было ни терпения, ни способностей, чтобы заделаться поденщиком в рекламном агентстве. Заварщик чая – здесь это был мой потолок. Я держался не особенно любезно на собеседовании. Фактически мне нужен был предлог, чтобы самого себя выпроводить, чтобы оставить себе единственный выход – музыку. Я думал: о'кей, у меня два свободных года, армия побоку. Буду блюзменом.

На первую репетицию того, что потом стало Stones, я отправился в незнакомое мне злачное место в Сохо под названием Bricklayers Arms. Это было, если память не врет, в мае 1962-го, в один по-летнему погожий вечер. Место за углом от Уордор-стрит – Стриптиз-аллеи так называемой. Добираюсь, с гитарой в нагрузку. И как раз паб только-только открылся. Типовая барменша в летах с выцветшим пергидролем, вокруг едва-едва клиентов, выдохшееся пиво. Завидев мою гитару, она бросает: “Тебе наверх”. И тут я слышу это буги-пианино, эту охуенную тему – не то Мид Лакс Льюис, не то Алберт Аммонс. И внезапно я как бы в другой реальности. Я чувствую себя музыкантом, хотя даже еще никуда не дошел! Я все равно что оказался посреди Чикаго или Миссисипи. Надо бежать наверх и познакомиться с человечищем, который такое играет, и я обязательно должен играть с ним вместе. И если мне окажется не по зубам, то все, надо завязывать. Я вправду все это чувствовал, пока поднимался по тем ступенькам, скрип-скрип-скрип. В каком-то смысле я поднялся по тем ступенькам и спустился уже другим человеком.

Иэн Стюарт был один в комнате, в качестве основной мебели – кушетка с конским волосом, лезущим из треснувшей обивки. Сам Иэн в тирольских кожаных шортах. Он играет на пианино, а спиной развернут ко мне, потому что смотрит в окно на свой мотоцикл, который пристегнут цепью к парковочному счетчику, проверяет, чтоб не сперли. И тут же наблюдает за бегающими между дверями клубов стриптизершами с круглыми шляпными картонками и напяленными париками: “У-у-у, класс”. И параллельно из-под его пальцев гремит этот леройкарровский галоп. А на пороге стою я со своим пластиковым гитарным кофром. Как вкопанный. Ощущение, что меня вызвали к директору школы. Все, на что я мог надеяться, – это что мой комбик на сей раз не закапризничает.

Стю попал в Илингский клуб, когда увидел объявление, которое Брайан Джонс напечатал в Jazz News весной 1962-го для музыкантов, хотевших собрать ритм-энд-блюзовую группу. Брайан и Стю начали пробовать репетировать с кучей разных музыкантов, и каждый вносил два фунта в оплату комнаты над пабом. Увидев пару наших с Миком номеров в Илингском клубе, он пригласил нас присоединиться. Точнее говоря, по воспоминаниям Стю, Мик – надо отдать ему должное – приходил на репетиции и раньше, но заявил, что, если Кит не участвует, он тоже не участвует. И вот: “О, смотри-ка, добрался наконец”. Мы заговорили, и он тут же выдает: “Ты ведь не собираешься мне тут рок-н-ролл лабать, а?” У Стю имелись огромные сомнения, на рок-н-ролл он смотрел очень косо. Я говорю “ага” и начинаю играть Чака Берри. Стю удивился: “О, ты знаешь Джонни Джонсона?” – это был пианист у Берри, – и дальше мы пустились во все тяжкие, завели буги-вуги. Больше ни на что не отвлекались. Чуть погодя стали подтягиваться остальные. Не только Мик и Брайан. Джефф Брэдфорд, очень недурной блюзовый слайд-гитарист, который успел поиграть с Сирилом Дэвисом. Брайан Найт, фанат блюза, со своим главным номером Walk On, Walk On – он делал его как надо, самое оно. Так что Стю мог бы спокойно играть со всеми этими чуваками – мы вообще-то стояли в хвосте кандидатской очереди, Мика и меня позвали только на пробу, прицениться. Остальные играли по клубам с Алексисом Корнером, они были в теме. На их фоне мы с Миком выглядели салагами. И до меня дошло, что Стю надо принять решение, хочет ли он связываться с этими настоящими умельцами традиционного фолк-блюза. Потому что к тому моменту я сыграл ему немного горячего буги-вуги и немного Чака Берри, комбик не подвел. И к концу вечера я уже знал, что нашей группе быть. Никто ничего не сказал, но я знал, что Стю за меня зацепился. Джефф Брэдфорд и Брайан Найт стали очень успешным блюзовым бэндом после Stones, они назвались Blues by Six. Но они по сути были традиционалистами, которые не собирались играть ничего другого, кроме того, что знали: Сонни Терри и Брауни МакГи, Биг Билл Брунзи. Видимо, в тот день – после того как я спел ему Sweet Little Sixteen и Little Queenie и он мне подыграл – Стю стало ясно, что соглашение между нами достигнуто, без единого сказанного слова. Мы просто пришлись друг другу по душе. “Ну так что, мне приходить?” – “До вторника”.

Иэн Стюарт. Я до сих пор работаю на него. Для меня Rolling Stones – его группа. Если б не его знания и организаторские подвиги, если бы он не оставил вдруг то, к чему привык, чтобы рискнуть начать играть с этой бандой малолеток, где бы мы были? Я не знаю, что нас притягивало друг к другу. Но он абсолютно точно был главной движущей силой происходящего. Я считал Стю намного старше себя – на самом деле всего на три-четыре года, но тогда впечатление было другое. И еще он всех знал. Я не знал никого. Я только-только слез с дерева.

Думаю, ему начало нравиться в нашей компании. Он что-то чувствовал, какое-то энергетическое поле вокруг нас. Так что блюзовые мастера по ходу отвалились, и остались только Брайан, Мик, Стю и я плюс Дик Тейлор на басу. Поначалу это был костяк, и мы подыскивали барабанщика. Мы сказали: “Блин, вот бы заполучить этого Чарли Уоттса, если только это реально”, – потому что все считали Чарли ударником от бога. Стю пошел закидывать удочку. И Чарли сказал, что готов на любые концерты, которые ему предложат, но без денег он свои барабаны на метро таскать не будет. Он пообещал: если мы придем снова и скажем, что гарантируем пару оплачиваемых вечеров в неделю, он вписывается.

Стю был мощным, внушительного вида парнем с массивной выдвинутой челюстью, хотя при этом довольно привлекательным. Я уверен, что главным, что сформировало его характер, был как раз этот вид и то, как люди на него реагировали с самого детства. Он был такой отстраненный, очень себе на уме, без фантазий и при этом постоянно выдавал всякие несуразные фразочки. Например, быстро ехать у него называлось “идти на большой скорости узлов”. Его изначальное старшинство над нами, которое так навсегда и осталось, выражалось обращениями типа “давайте, ангелочки”, “чудилы мои трехаккордные” или “моя дерьмовая кучка”. Он ненавидел кое-что из моего рок-н-ролльного репертуара. Джерри Ли Льюиса не выносил долгие годы: “Да ну, работа на публику одна”. В конце концов он подобрел к Джерри, пришлось ему сломаться и признать, что у Джерри Ли одна из самых лучших левых, которые он слышал. Но внешние эффекты и актерство были не по его части. Если ты играл в клубах, всякий выпендреж был побоку.

Днем Иэн в костюме и галстуке ходил на работу в Imperial Chemical Industries в районе набережной Виктории, и позже благодаря этому у нас были средства платить за репетиционную точку. Он отвечал кошельком за свои слова – точнее, за свои чувства, потому что разговаривать об этом он особо не любил. У него была одна-единственная фантазия, которая не давала ему покоя: он доказывал всем, что является истинным наследным владетелем Питтенуима – это такой рыбацкий городок через залив от гольфовых полей Сент-Эндрюса. Он всегда чувствовал себя обманутым, обойденным из-за какого-то финта в шотландской генеалогии. С таким парнем не поспоришь. Почему фоно не вытягивало по громкости? Слушай, ты с кем разговариваешь? – с лэрдом Питтенуима. Другими словами, не стоит лезть с такими делами, понимаешь? Я однажды спросил: “Ну и какой тартан у клана Стюартов?” Он говорит: “О, черная клетка на белом с какими угодно цветами”. Всегда эти шуточки с бесстрастным лицом. Стю умел видеть вещи со смешной стороны. И именно ему приходилось разгребать говно после всевозможных наших заварух. Существовала масса народа, которая с технической точки зрения была в десять раз лучше, но при таком инстинкте, как у его левой руки, им никогда было за ним не угнаться. Может, он и был лэрдом Питтенуима, но его левая происходила прямо из Конго.

Брайан к тому времени уже сделал три ребенка трем разным женщинам и жил в Лондоне с последней, Пэт, и их дитем, наконец сбежав из Челтнема под свистящими вдогонку пулями. Они обитали в приснопамятном сыром подвале на Поуис-сквер, где стены под потолком были все в грибке. Там-то я впервые и услышал Роберта Джонсона, после чего сделал Брайана своим наставником и погрузился с ним обратно в блюз. То, что я услышал, меня ошарашило. Гитарная игра, сочинение песен, подача – у Джонсона все это было поднято на немыслимую новую высоту. И в то же время у нас мешались мозги, потому что это игралось не ансамблем, это был один человек. Как у него вообще это получается? Тут мы стали врубаться, что народ, который мы снимали, Мадди Уотерс и остальные, тоже выросли на Роберте Джонсоне и просто перевели его музыку в бэндовый формат. Другими словами, они были его естественным продолжением. Роберт Джонсон был оркестр сам по себе. Кое-что из его лучших вещей сконструировано почти на баховском уровне. К сожалению, он накуролесил лишнего с женщинами и рано умер. Но какой выплеск вдохновения! Он давал тебе платформу, откуда можно плясать – и то же самое, однозначно, случилось раньше с Мадди и другими людьми, которых мы слушали. Что я понял про блюз и музыку вообще, копаясь в прошлом, так это то, что ничто не начинается из самого себя. Какая бы великая штука перед тобой ни была, это никогда не дело рук гения-одиночки. Чувак кого-то слушал, и то, что он выдает, – это его вариация на тему. И так ты вдруг понимаешь, что все переплетены между собой. Не бывает такого, что один бесподобен, а остальные – туфта, они все взаимосвязаны. И чем дальше ты забирался в музыку и историю, а с блюзом ты доходишь до 1920-х, потому что в принципе речь идет о записанной музыке, ты думаешь: слава богу, что есть звукозапись. Это лучшее, что с нами случилось с изобретения письменности.

Однако реальность тоже иногда вторгалась в нашу жизнь: в данном случае Мик как-то зашел навестить Брайана поддавший, обнаружил, что его там нет, и трахнул его женщину. Это вызвало сотрясение сейсмических масштабов, сильно перепахало Брайана и кончилось тем, что Пэт его бросила. Также Брайана вытурили из квартиры. Мик чувствовал, что немного виноват, поэтому он нашел жилье в одном занюханном коттедже в Бекенеме на одноэтажной пригородной улице, и мы все съехались туда жить. В это-то место я и перебрался в 1962 году, когда ушел из дома. Расставание было постепенное. Сначала я иногда оставался с ночевкой, потом пропадал на недели, потом выбыл с концами. Никаких торжественных проводов, никакого захлопывания калитки на прощанье.

Вот что по этому поводу сообщила Дорис.

Дорис: С восемнадцати до того, как он ушел из дому в двадцать, Кит сидел без дела – никакой работы, и потому отец его постоянно шпынял. Постригись да найди себе работу. Я ждала, не переезжала, пока Кит не начал жить самостоятельно. Я бы не стала разъезжаться, пока Кит был там, – не могла же я его бросить, правда? Он бы сильно расстроился. И в тот день, когда я ушла, Берт был на работе, Кита со мной не было. Помню, держала в руках квитанцию на свет – я пошла и бросила ее обратно в почтовый ящик! Пусть Берт с ней разбирается. Мило я поступила, да? Билл купил квартиру на первом этаже, потому что я ему сказала, что собираюсь съезжать. Эти новые квартиры – их только еще отделывали, но он пошел, договорился со строителями, и мы въехали. У Билла водились кое-какие деньги, так что он заплатил все сразу. У меня в этой квартире появился первый в жизни телефон. Как-то вечером звоню я Киту. Он говорит: “Да?” А я говорю: “Кит, мы переехали в новую квартиру. У меня теперь телефон, правда здорово?” Но Кит явно не сильно обрадовался.

Как раз здесь, в Бекенеме, у нас непонятным образом начал собираться небольшой, но преданный коллективчик первых фанаток, среди которых была Халима Мохамед, моя первая любовь. Недавно один человек продал мне обратно дневник, который я вел в 1963-м, – кажется, единственный дневник за всю мою жизнь, скорее, это даже бортовой журнал нашей ранней, нищенской карьеры. Я, наверное, оставил его в одной из этих съемных квартир, с которых мы постоянно съезжали, и кто-то нашел его и хранил при себе все это время. Сзади, в обложечном кармане, оказалась крохотная фотка Ли – я ее так называл. Она была красавица, с чем-то индийским в наружности. Что меня всегда пробирало – это ее глаза и улыбка, и на фотке осталось и то и другое – так, как я ее запомнил. Она была по крайней мере на два или три года младше – пятнадцать, максимум шестнадцать – и англичанка по матери. Я никогда не видел ее отца, но помню, как повстречался с остальной семьей – заезжал за ней в Холборн и просто зашел поздороваться.

Я был влюблен в Ли. Наши отношения были до умиления невинными – может быть, потому, что если бы мы стали настоящей парой, нам пришлось бы делить комнату с другими, например Миком и Брайаном. И она была совсем еще девочка, которая жила с родителями в Холборне, единственный ребенок, как и я. Ей, наверное, много чего пришлось перенести при всех ее чувствах ко мне. Судя по всему, у нас был один разрыв, и потом мы помирились. “По второму кругу”, – уязвленно сообщает дневник.

Она была из ватаги девчонок, которые прибились к нам в 1962 году. Откуда они взялись, так и не прояснилось, хотя из моего дневника понятно, что по крайней мере один раз мы пересекались в клубе Кена Койлера. В те дни никакого фан-клуба у нас не существовало, это был дофанклубовый период. Я даже не уверен, давали мы уже концерты или нет. Мы просто торчали у себя, упражнялись, осваивали что-то новенькое. И как-то скоро у нас осела компания из пяти-шести малолеток из Холборна и Бермондси. Они разговаривали на роскошном кокни-сленге, словами-перевертышами. Совсем юные девчонки, которые решили, что будут о нас заботиться. Они приходили, занимались стиркой, готовкой, а потом оставались на ночь и делали остальное. На самом деле не бог весть что – секс тогда в основном выглядел так: что-то холодновато, двигайся ко мне, газ кончился, шиллингов больше не осталось. Я был влюблен в Ли очень долго. Она так невозможно мило ко мне относилась. Это не было каким-то грандиозным сексуальным притяжением, мы просто прикипели друг к другу, что ли. В какой-то вечер мы, наверное, напились, и, кроме того, все ведь накапливается: случайно ловишь взгляд друг друга, и не отрываешь глаз, и понимаешь, что между вами что-то есть, вопрос в том… можно перепрыгнуть эту пропасть? И в конце концов это обычно происходит. Плюс дневник утверждает, что она ко мне еще раз вернулась.

Она, наверное, была в тот вечер, когда мы давали первый концерт в качестве Rollin' Stones – название, которым Стю был сильно недоволен. Брайан, прикинув, сколько это будет стоит, позвонил в Jazz News, еженедельный журнальчик формата “кто где играет на неделе”, и сообщил: “Мы тут играем в…” “Мы – это кто? Вы же себя как-то называете?” Мы уставились друг на друга. “Мы?” Потом: “Это?” А денежка за звонок капает. Мадди Уотерс, выручай! Первый трек на Best of Muddy Waters – Rollin’ Stone. Обложка валяется на полу. В отчаянии Брайан, Мик и я выпаливаем: Rolling Stones. Уф-ф! Сэкономили целый шестипенсовик.

Концерт! Алексиса Корнера с бэндом подрядили играть в живом эфире на Би-би-си 12 июля 1962 года, и он спросил, не сможем ли подменить его в Marquee. За барабанами в тот день сидел Мик Эвори, а не Тони Чэпмен, как это почему-то вошло в историю, Дик Тейлор был на басу. Роллинговское ядро: Мик, Брайан и я – мы отыграли наш сет-лист: Dust My Broom, Baby What’s Wrong? Doing the Crawdaddy, Confessin’ the Blues, Got My Mojo Working. Когда садишься с чуваками, и играешь с ними, и говоришь себе: “О-о-о, кайф!” – лучше этого чувства нет ничего на свете. После какого-то момента ты понимаешь, что реально ненадолго оторвался от земли и что ты сейчас неприкасаемый. Ты возносишься, потому что с тобой заодно люди, которые хотят того же самого. И если все сходится, блин, у тебя отрастают крылья. Ты знаешь, что тебя занесло туда, куда большинство никогда не попадет, – в очень особенное место. И потом тебе хочется туда снова, взлетать и приземляться, и, когда приземляешься, такой облом. Но тебе всегда хочется обратно ввысь. Это как пилотирование без лицензии.

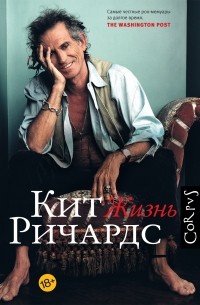

Ранние Rolling Stones, клуб Marquee, 1963 год, с Иэном Стюартом, нашим создателем (верхний ряд, справа).

Dezo Hoffmann / Rex USA