Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Глава X. Вторичный призыв меня на службу и мое бегство

Итак, когда я избавился от одной беды, пришла другая. Я освободился от службы в Красной армии, но надо мной повис дамоклов меч выселения. По собственному почину выселяться я не хотел, поэтому решил ждать принудительного выселения. К этому я начал постепенно готовиться, ликвидируя свои дела в деревне и строя различные предположения, как и чем я буду жить в городе и в каком. Но вот новая беда пришла не с той стороны, откуда я ожидал ее.

Но прошло и месяца после моего возращения к себе в усадьбу, как в январе 1919 года ко мне вновь начали присылать анкеты из волостного комиссариата, опять все с теми же пунктами, иногда лишь стоящими в другом порядке.

Я приписывал это тому, что сменились военные комиссары. После землемера, который был очень приличным человеком, был назначен бывший урядник, «пострадавший» при старом режиме за взяточничество и какую-то уголовщину. Его сменил какой-то бывший солдат. Но причина, как оказалось, была иная. И вот в начале марта (по новому стилю) я получил так же внезапно, как и в первый раз, предписание явиться в уездный город на переосвидетельствование, которому подлежат все офицеры без исключения, независимо оттого, по каким болезням они не были бы освобождены. Кроме того, там же упоминалось, что ст. 37 расписания болезней, в числе некоторых других статей, отменялась. Предписание я получил утром 5 марта, а переосвидетельствование в уездном городе было назначено на 6 марта. Таким образом, на сборы в дорогу у меня было только несколько часов времени. Соседний дьякон, которому я выполнил несколько заказов безвозмездно, предложил мне отвезти меня на своей лошади на станцию. Это дало мне экономии два часа времени.

Имея уже опыт первой своей поездки в уездный город, я сделал некоторые изменения в составе тех вещей, которые брал с собою. Так, например, я отказался от второй пары сапог, занимавшей много места и тяжелой, а взамен того я взял с собой весь имевшийся у меня запас сахара (фунта три с лишком), махорки (четверть фунта) и папирос (около 300 штук), так как все эти предметы очень выгодно можно было менять на хлеб. Кроме того взял самые необходимые мелкие слесарные инструменты, предвидя возможность путешествия пешком по деревням. Все эти вещи я разместил в альпийском мешке, носимом за плечами, и в ручном кожаном саквояже. Последний за время моего пешего путешествия немало смущал меня, так как своим опрятным видом нарушал общий мой ансамбль.

Денег у меня нашлось всего лишь около 350 рублей николаевскими кредитками и рублей около 100 керенками.

Провизии захватил с собой на 10 дней, общим весом в 10 фунтов. Весь багаж весил немногим более пуда.

В уездном городе на следующий день, то есть 6 марта, явился я в ту же приемную комиссию, как и в первый раз. Состав ее только был несколько иной, но председатель, помощник уездного военного комиссара и военный руководитель были те же. Доктор задал мне тот же стереотипный вопрос о том, что не могу ли я на что-либо пожаловаться, я так же, как и в первый раз ответил, что, кроме близорукости, никаких органических недостатков за собою не знаю. В результате на выданном мне ранее удостоверении о негодности была сделана отметка, что я признан годным на административные должности.

Тотчас же из приемной комиссии отправился я в комиссариат, чтобы узнать, чего мне ожидать дальше. Так как прием еще не окончился, то в комиссариате я не застал ни комиссара, ни его помощника, занятых приемом, а от начальника мобилизационного отдела, бывшего офицера (как выяснилось из разговора с ним, служившего во время войны этапным комендантом на Западном фронте и знавшего меня по фамилии) я узнал, что теперь могу возвратиться к себе домой и там ожидать вызова; что приемные списки уездный комиссариат должен представить в штаб округа к 10 марта, и затем уже оттуда, а то, может быть, из Москвы, последует мое назначение, но что, по всей вероятности, ждать мне придется недолго, так как, судя по всему, советское правительство нуждается в офицерах со служебной подготовкой, подобной моей, в частности же обо мне был уже запрос.

Я выслушал эти сведения с таким видом, что мне очень приятна перспектива скорого назначения, а следовательно, и материального благополучия, и, поблагодарив его, ушел из комиссариата. Это было около четырех часов дня. В этот день все равно ничего нельзя было предпринять, кроме того, надо было обдумать, что мне делать. Поэтому я решил переночевать в гостинице, запастись свежими силами после проведенной без сна во время переезда ночи и на следующий день уже отправиться туда, куда Бог на душу положит.

Мне представлялось два решения: ехать к себе домой и ждать вызова или скрыться куда-либо сейчас же. Первое решение, которое сулило мне некоторую отсрочку в совершении бесповоротного шага, в то же время было рискованно в том отношении, что, коль скоро я получил бы назначение, я должен был бы немедленно отправиться к месту служения. Всякое промедление мое могло быть тотчас же замечено, обо мне могли бы моментально спохватиться и приступить к розыскам. Если же я скрылся бы немедленно, то у меня впереди было бы почти полторы недели времени, в течение которого никто обо мне не думал, так как было только 6 марта, к 10-му списки поступали в штаб округа, в них нужно было еще разобраться, а тут подходило еще трехдневное празднование годовщины первой революции (12 марта). За это время я мог быть уже далеко. Возвращаться домой особенной надобности у меня не было, так как все мои близкие были предупреждены о том, что я могу не вернуться с призыва. Поэтому я и решил немедленно уехать из пределов Советской России.

Но куда и каким образом ехать? Для проезда по железным дорогам необходимо разрешение от советских властей, иначе не выдадут билета. Можно, правда, сеть без билета и платить при контроле штрафную двойную плату, но дело в том, что сплошь да рядом не ограничиваются этим штрафом, а проверяют документы. Тут уже не миновать лап «чрезвычайки». Последнее же для меня было бы зарезом, так как никаких подложных документов у меня не было; напротив, самые уличающие, включительно до фотографической карточки с удостоверением командующего армией, у которого я был начальником штаба. Следовательно, надо было получить под тем или иным предлогом разрешение для проезда по железной дороге в какой-либо пункт, ближайший к внешним границам советской территории. Предлог надо было изобрести наиболее естественный и убедительный.

С этой задачей пошел я в гостиницу, решив на следующий день, как только откроется присутствие в военном комиссариате, сделать попытку получить столь нужное мне разрешение.

За маленький номерок на самом верху я заплатил десять рублей. Напился чаю при свете собственной свечки, так как никакого освещения вовсе не было, и часов в восемь вечера лег спать. Несмотря на то что наступал один из решительных дней в моей жизни, заснул быстро, спал крепко, невзирая на клопов, неизбежных обитателей захолустных гостиниц, и на следующий день встал бодрым и готовым ко всякого рода случайностям.

Как только открылось присутствие, я был уже в комиссариате. Дождался прихода помощника военного комиссара, бывшего накануне председателем приемной комиссии, и изложил ему свою просьбу в следующем виде.

Коль скоро мне уже необходимо служить в Красной армии, куда я до сей поры добровольно не шел, не чувствуя ни бывших сил, ни прежней энергии, я желал бы служить в такой обстановке, в которой я мог бы принести большую пользу. Так как вся моя служба во время войны, как это ему известно из заполненных мною анкетных листов, протекала на Западном фронте, то Западный фронт наиболее соответствует моему желанию, ибо местные условия мне хорошо известны, организация тыла тоже создалась на моих глазах, да и личный состав, быть может, отчасти сохранился тот же, который был при мне. Таким образом, я могу найти знакомых сотрудников.

Эти доводы убедили помощника комиссара, и он обещал мне в приемном списке против моей фамилии сделать отметку о выраженном мною желании. Я поблагодарил его, но вместе с тем заметил, что на подобную заметку могут не обратить внимания, тем более, что в окружном штабе, быть может, меня никто не знает, и что было бы гораздо надежнее, если бы ходатайство о моем назначении последовало с места, то есть из штаба Западного фронта, и что для этого лучше было бы мне проехать в штаб фронта и лично похлопотать о себе.

– Но ведь я не имею права командировать вас туда без распоряжения округа, – возразил он мне.

Я ему объяснил, что я прошу вовсе не о командировании, о том не может быть и речи, так как это мое личное, а не служебное дело, а прошу лишь разрешения на эту поездку за свой счет, ибо без этого разрешения мне не продадут билета в железнодорожной кассе.

Заметив его колебания, я добавил, что, как я слышал, списки пойдут в штаб округа только к 10 марта, затем три дня праздника, назначение мое, значит, последует не ранее как через неделю, за это время я успею проехать в штаб фронта, устроить, что мне нужно, и вернуться назад. Сказал и с замиранием сердца ожидаю, согласится ли он или нет. После некоторого раздумия, которое мне казалось вечностью, он сказал: «Пожалуй, это можно», – и дал мне записку к начальнику мобилизационного отдела. Тотчас же пошел я к последнему, повторил то же, что говорил помощнику комиссара, и просил возможно скорее приготовить разрешение.

Начальник мобилизационного отдела, как бывший ранее на военной службе, заметил некоторую сложность моего намерения, так как, конечно, гораздо проще было ехать мне в губернский город в штаб округа, с тем чтобы штаб снесся по телеграфу со штабом фронта, но ограничился этим замечанием и не сделал никаких препятствий, и приказал приготовить просимый документ.

Наконец разрешение готово. Понесли наверх на подпись помощнику комиссара, жду с тревогой, почему писарь так долго не возвращается? Но вот он принес бумагу. Слава богу, подписана! Заносят в журнал, прикладывают печать. Время тянется бесконечно долго. Внутренне я страшно волнуюсь. А вдруг помощник комиссара раздумает или почует что-либо недоброе? Конечно, волнение это я тщательно скрывал и с самым спокойным видом разговаривал с начальником мобилизационного отдела и его подчиненными, молодыми офицерами, видимо прежней армии, о том, какая примерно должность могла бы быть мне предложена, как эти должности оплачиваются и т. п.

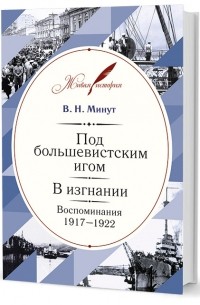

Наконец все формальности были исполнены, и я держал заветный документ в своих руках. В данном мне удостоверении было сказано, что предъявителю сего, бывшему генерал-лейтенанту Минуту, разрешен проезд до станции Смоленск и обратно для назначения на должность в штаб Западного фронта.

Сдерживая свои шаги, чтобы только не бежать, так как земля подо мною горела, вышел я из комиссариата и отправился прямо на вокзал. Было 11 часов утра. Спросил, когда отходит ближайший поезд по направлению к Москве, так как стремился как можно скорее убраться из уездного города, опасаясь, как бы в комиссариате не спохватились и не отобрали бы выданного документа.

Ближайший поезд был служебный и шел только на несколько станций на юг и не доходил даже до станции Лихославль, откуда шла дорога на Вязьму и далее на Смоленск. Решил ехать на этом поезде и через два часа выехал из уездного города. Первое препятствие было взято.

Отъехал я на четыре станции на юг и вышел: поезд дальше не шел. Сначала я предполагал каким-либо, хотя бы товарным поездом, добраться до Лихославля, а оттуда такими же способами ехать дальше, лишь бы не терять ни минуты времени, не упустить ни малейшей возможности увеличить расстояние между собою и призывным пунктом. Оказалось, что прямой поезд из Петрограда в Вязьму проходил только в 11 часов ночи, до этого был только один поезд на Москву. На товарный поезд можно было попасть не иначе как по разрешению начальника станции. Сделал попытку в этом направлении, но получил суровый отказ. Можно было бы, конечно, вскочить на буферную площадку с риском быть снятым чинами охраны, но тут из разговоров на станции я узнал, что в Лихославле я имею еще менее шансов попасть на проходящие поезда, так как на узловой станции скопляется гораздо более пассажиров и что поэтому лучше уже здесь дождаться Вяземского поезда. Пришлось покориться участи.

В то время как я в ожидании поезда бродил по станции, обратил я на себя внимание комиссара чрезвычайной комиссии («чрезвычайки»), каковые существуют на всех более или менее крупных станциях и которым подчинена охрана железной дороги. Он потребовал от меня документы. Я предъявил ему удостоверение, только что полученное мною для проезда в Смоленск. Узнав мое звание и цель поездки, он удовлетворился. Я, воспользовавшись случаем, просил его оказать мне содействие в посадке на поезд, объясняя свою торопливость служебной надобностью, так как текст выданного мне документа можно было понять и в том смысле, что я уже назначен и еду к месту служения. Надо было извлекать возможную пользу из невольного знакомства с советскими служащими. Он обещал.

Пришел поезд, по обыкновению переполненный до крайности. Несмотря на все, действительно искренние, старания комиссара, ему не удалось втиснуть меня ни в один вагон, и его содействие моему отъезду могло выразиться лишь в том, что он разрешил мне поместиться на железных мостиках, соединяющих между собою два вагона 3-го класса, то есть на буферах, откуда обыкновенно пассажиры удаляются силой.

Воспользовавшись разрешением, мне данным, на этих мостиках поместилось еще четыре таких же пассажира, как я. Я стоял ближайшим к двери, ведущей на тормозную площадку вагона. Проникнуть в вагон, действительно, не было никакой возможности. Буквально нельзя было просунуть даже руку: так плотно набито было все людьми.

Я поставил свои вещи на мостик, стал так, чтобы придерживать их коленями, так как иначе при движении поезда они неминуемо свалились бы под колеса вагона, руками же схватился за коротенькие поручни. Было около десяти градусов мороза. Шел небольшой снежок при слабом ветре. Одет я был, как я уже упоминал выше, в бумазейную рубашку и суконные брюки, под которыми были поддеты фуфайка и теплые кальсоны. Верхнюю одежду составляла кожаная куртка на бараньем меху. На ногах сапоги черного товара с поддетыми шерстяными и бумажными носками, на руках шерстяные перчатки, на голове папаха с опущенным тыльником.

Во время ходьбы одежда эта вполне предохраняла от холода. Сносна она была и во время остановок поезда, но во время движения поезда, когда поднимался сильный ветер, она казалась совершенно недостаточной. Сначала у меня начали стыть ноги, стоявшие на железном мостике, затем руки, державшие железные поручни, потом холод начал распространяться по всему телу. Попасть в вагон не было никакой физической возможности. В ответ на мои попытки отодвинуть дверь и втиснуться хоть как-нибудь на заветную тормозную площадку, которая представлялась мне раем, я получал лишь крепкую русскую ругань. По справедливости должен заметить, что даже при желании этих счастливцев помочь мне они не могли бы исполнить моей просьбы. Молил их потому, что положительно изнемогал от холода. Наконец дошел до такого состояния, что решил: если в Торжке никто не выйдет из вагона и мне не удастся в него проникнуть, то сойти с поезда, так как для меня было совершенно безразлично, быть ли расстрелянным большевиками или, замерзнув, упасть под колеса поезда. Первый род смерти был менее мучителен. К счастью, в Торжке вылезли из вагона человек пять, и мне удалось наконец втиснуться на тормозную площадку, после того как я проехал 75 верст на буфере.

Не буду описывать, какая теснота была внутри вагона. Самое богатое воображение не может себе представить этого. Достаточно сказать, что, когда пассажирам, находящимся посредине вагона, нужно выйти, то они вылезают по плечам и спинам остальных. Уборные битком набиты пассажирами, и пользоваться ими, конечно, нельзя. А ведь некоторым приходится ехать несколько суток.

В такой обстановке часам к пяти вечера 8 марта доехал я до Вязьмы, где была пересадка и где нужно было взять билет для дальнейшего пути, так как билеты продаются только до узловых станций. В Вязьме застал громадное скопление пассажиров, ожидающих по несколько дней возможности попасть на проходящие поезда. Собралось несколько тысяч человек.

Публика эта состояла из людей, едущих из северных голодных губерний на юг, где кое-как можно еще достать сравнительно дешевый хлеб, и возвращающихся домой после этой поездки; вторых было меньше.

Едущих на юг можно разделить на три категории: первые – люди, отправляющиеся в хлебородные местности, чтобы закупить хлеб для своих семей и вернуться назад. Вторая – люди, совсем уезжающие на юг, чтобы прокормиться там до нового урожая. Это обычно часть семьи: отец с сыном или двумя. Видя, что имеющихся у них запасов не хватит для прокормления всей семьи, некоторые члены ее предоставляют свою долю остающимся, а сами уезжают. Наконец, третья категория, в настоящее время значительно уменьшившаяся, – это спекулянты-мешочники, покупающие на юге хлеб для продажи его затем вчетверо, впятеро дороже на севере.

Путь движения этого голодного люда шел через Вязьму в обход Москвы, в которой образовался такой затор, что выбраться из нее, по словам очевидцев, не было никакой возможности. Не могу себе представить, что творилось в Москве, судя по тому, что я видел в Вязьме, так как воображение отказывается рисовать картины ужаснее тех, которые пришлось наблюдать в Вязьме.

Во время моего первого призыва в декабре 1918 года ездить по железной дороге было тяжело, но все-таки несравненно лучше, чем теперь. Во-первых, тогда не было еще такого массового переселения голодающих людей, во-вторых, было все-таки больше поездов. Теперь же, вследствие недостатка в паровозах и в топливе, пассажирское движение было сокращено до одной пары по всем линиям, а в «Известиях Совета солдатских и рабочих депутатов» за 8 марта я прочел, что в Совете народных комиссаров прошел с положительным решением вопрос о приостановке вовсе с 15 марта пассажирского движения для упорядочения транспорта. Судите сами, что представляла собою многотысячная толпа, берущая штурмом проходящие и без того переполненные поезда. Многим пассажирам, получившим уже билеты, приходилось по несколько дней ждать возможности попасть на поезд. За это время они съедали всю ту провизию, что брали с собою для продовольствия в пути, и при невозможности купить что-либо на станции, даже за самые бешеные деньги, умирали от голода. Ночью пассажиры устилали своими телами сплошь полы во всех комнатах и коридорах вокзала, местами в два слоя, лежа друг на друге, не оставляя никакого прохода. Воздух, конечно, ужасный, вне же здания – холод. Вся ночь в Вязьме прошла для меня в том, что я то войду в здание погреться, у самого входа, постою до тех пор, пока не станет жарко, то выйду на перрон, где брожу, пока ночной холод не проберет до костей.

В Вязьме пришлось пробыть около суток. Билет удалось получить до Минска, то есть до самой крайней станции, дальше которой регулярного движения не было. Удалось это благодаря тому, что, приготовив заранее точную сумму денег за билет николаевскими деньгами, я показал кассиру издали мое удостоверение, отогнув к нему нижнюю половину бумаги, где стояли подпись комиссара и печать комиссариата. В спешке выдачи билетов бесконечному хвосту пассажиров, он не обратил внимания на мою уловку и не обнаружил того, что удостоверение годилось только до Смоленска.

Итак, у меня был билет. Теперь нужно было попасть на поезд. Задача нелегкая. Правда, большая часть пассажиров направлялась или на юг, или на север, следующим по количеству пассажиров следовала Москва, и, наконец, менее всего направлялось на запад. Но это было только относительно, абсолютное же количество их было все-таки очень велико для одного поезда в сутки.

Ночью прошел один поезд на Минск, очень свободный, как о том можно было судить, глядя в освещенные окна, но в него не пустили ни одного пассажира, так как это был так называемый штабной поезд, предназначенный исключительно для советских служащих, поэтому-то он был и освещен, ибо все прочие поезда обычно погружены в полнейший мрак. Мелькнула было у меня мысль воспользоваться моим удостоверением в качестве якобы предписания для отправления на службу в Красной армии и попытаться попасть этим способом на поезд, но тотчас же я решил лучше уж не испытывать своего счастья. Мало ли на кого я мог нарваться в поезде. Не стоило рисковать из-за удобств езды в течение всего лишь одной ночи.

Наконец, около полудня 9 марта мне удалось втиснуться в крытый вагон поезда, шедшего в Минск. В холодном вагоне без печки и без двойного пола, с четырьмя маленькими оконцами по углам, были устроены нары, с одной стороны в один ряд, с другой стороны в два ряда. В этом вагоне вместо 40 человек нас набилось примерно 140. Лежали и под нарами, и на нарах, и стояли вплотную друг к другу посредине.

В Смоленск приехали часам к девяти вечера в полной темноте. В Смоленске я, конечно, не остановился, даже не выходил из вагона. Положим, это было и невозможно. Тяжела была эта ночь в пути от Смоленска до Минска. Это была третья ночь абсолютно без сна, причем почти круглые сутки на ногах, потому что в Вязьме только урывками удавалось посидеть в неудобной позе на своих собственных вещах. В полной темноте, в душной атмосфере утомление давало себя чувствовать очень сильно. Могу сказать, что я не падал от усталости только потому, что падать было некуда: настолько плотно, прижимая друг друга, стояли пассажиры, но по временам веки невольно закрывались, охватывала дремота, и колени внезапно подгибались. Просыпаясь от этих толчков, вновь в томлении ждал я рассвета под монотонный стук поезда и звучное храпение счастливцев, захвативших себе места на нарах или на грязном полу под ними.