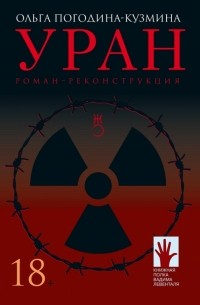

Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Амба

Директор Гаков вернулся из командировки, приписал к заявке Воронцова «прошу содействовать». Алексей с нетерпением ждал ответа из ИТЛ, пока не узнал от Ниночки, что его запрос с другими бумагами переслали в Москву, в Главпромстрой.

Февраль дотянулся серой простыней до весны, но с началом марта вернулись морозы, заметала дороги метель. Вечерами, лежа в постели, Воронцов развлекал себя тем, что представлял кабинеты и коридоры Главного управления лагерей промышленного строительства, по которым путешествует его заявка. Какие начальственные глаза, какие чуткие пальцы изучают отпечатанную на машинке, помеченную тремя подписями-закорючками бумагу?

Возможно, сам товарищ Берия, «лучший друг советских ученых», рассматривает подписи сквозь заледенелые стекла очков? Или – бери выше – великий вождь, отец народов, раскуривая трубку, задает вопрос, например, товарищу Молотову: «Как вы думаете, Вячеслав Михайлович, зачем этому прорабу Воронцову понадобились подсобные рабочие из числа советских заключенных? Не планирует ли он диверсию на урановом производстве?»

Наедине с собой Воронцов хрипло смеялся, и кашель сотрясал его внутренности.

Соседка постучалась, заглянула в комнату. Алексей из последних сил приподнялся и сел на постели.

– Простите за беспокойство, Тася. Вам, наверное, страшно надоел мой кашель. Мне и самому, признаться, всё это осточертело.

Договорил и задохнулся, с присвистом хватая ртом воздух. Словно мифический титан обхватывал и сжимал его поперек груди.

– Алексей Федорович, я Настёнку за фельдшером пошлю, – то ли спросила, то предупредила Таисия.

– Не нужно, прошу вас! Ничего нового фельдшер не скажет.

Воронцов отвернулся к стене.

Тася вышла, раздумывая, как же быть. По всему, болезнь взялась за соседа всерьез, он уж и говорил, и дышал через силу. Помочь тут мог только доктор Циммерман, но захочет ли тот ехать в рабочий поселок из Нарвы, да еще на ночь глядя? Да и как ему сообщить? Телефон был в комендатуре на заводской проходной, пять километров по лесной дороге.

И вот случай – приехал на лошади бывший муж Игнат. Трезвый, даже не навеселе. Выложил из вещмешка крупу, несколько луковиц, две банки тушенки. За пазухой у него что-то пищало. Подозвал детей, выпростал из-под шинели полуслепых щенков.

– У комвзвода сука ощенилась. Породистая, охотничья спаниель. А кобель – незнамо какая помесь, из охранных собак. Лях знает, как они спроворили, – пояснил ребятишкам, которые бросились гладить и тискать кутят. – Вы поиграйтесь пока, я их после утоплю.

Николаша не придал словам значения, а Настя отпрянула, подняла на отца полные изумления глаза.

– Что ты, папка! Как же ты их таких утопишь?

– Обыкновенно, в болотине, – Игнат равнодушно пожал плечом. – Сложу вон в мешок от крупы да камней набросаю.

Тася заварила овсяного киселя – дети приучились к местному блюду, ели в охотку. Игнат сел вечерить с ними. Расспрашивал Настенку про школу, делал для Николеньки кораблик из газетного листка.

Но тут явился пьяный краснорожий шофер Ищенко, вынул из кармана чекушку самогона.

– Увольняюсь, – сообщил будто бы весело. – Амба, помучился тут с вами.

Таисия удивилась про себя: не были они приятелями с мужем, прежде Ищенко не имел привычки кого-то угощать. Хотела прогнать обоих, но ей пришло в голову, что самогон – разновидность лекарства. Можно сделать компресс инженеру, который все надрывно кашлял за стенкой. Отлила четверть стакана, не слушая возражений.

Ищенко жадно поглядывал на тушенку. Игнат вскрыл банку ножом, отрезал ломоть хлеба.

– Детям сначала дай, – потребовала Тася.

Шофер рассказал, что давно надумал увольняться, ехать в Ярославль к больной матери. Игнат почему-то не верил:

– Нет у тебя никакой матери. Может, еще в Гражданскую померла.

Ищенко возражал равнодушно. Выпив, завел вспоминать свою службу в партизанском отряде, повторяя истории, которые пересказывал по многу раз.

– Взорвали мы, значится, эшелон с немецким боеприпасом. Знаменитая вылазка, в газетах писали про нас, к наградам представили. А командир наш был мужик простой, хоть и партийный. Понимал, как надо хлопцев поощрить. А какие в лесу ордена? Тут случилось в одной деревне полицая повесить. Ну, командир и выдал полицайскую дочку на полное наше удовлетворение, вроде как спецпаек. А нутро зудит, хлопцы все молодые, прискучило мужскую надобность в кулак спускать. Ну, взяли мы ее, голубушку…

Тася не стала слушать. Вышла, захватив стакан со спиртным и чистую тряпицу.

Воронцов лежал в той же позе, повернувшись к стене. Сквозь мокрую от пота ткань рубашки проступали позвонки. Будить его Тася не решилась, только потрогала лоб – горячий. Оставила стакан, прикрыла блюдцем.

Когда вернулась, Игнат изливал с хмельной горячностью то, что, видно, накипело на душе.

– Цацкаемся с ними, школы открываем. Праздники, соревнования. А ведь они же тут все поголовно – пособники! Ты посчитай, в одной Нарве у немцев было семь концлагерей. Семь! – Игнат распялил пятерню, добавил два пальца с другой руки. – Военнопленных наших содержали как скотину… Без кормежки, на голой земле. Люди всю траву сожрали. Двадцать тысяч солдат было в плену! Смертность – девять из десяти. А сколько евреев свезли – из Чехословакии, из Польши. Кто их считал? Словно сорняки выпалывали! Всех – в мобильные душегубки, сам такую видел. Добротно устроена, по-немецки. До сих пор хлоркой воняет.

Ищенко слушал рассеянно, играл с кутенком.

– Амба тебе, крышка! Чайки сожрут, косточки обкусают.

Игнат один, не чокаясь, допил самогон.

– Кто, спрашивается, лагеря эти охранял, обслуживал? Кто расстреливал? Кто закапывал трупы? А? Молчишь?

Он придвинулся ближе к Ищенко, шепотом разглашая служебную тайну, которую, как ему казалось, не было никакого резона хранить.

– Мы как приехали, вскрывали траншеи. Захоронения немецкие, всё по линеечке, по плану. На одном квадрате наши, советские пленные, на другом – гражданский контингент. Старики, старухи, дети. Всё по санитарным нормам, засыпано известью. Копаю… Гляжу, у одной мертвячки коса длинная, гнедая, как у моей Таськи. И девчоночка рядом лежит лет пяти. Вся синяя, голая, только бантик голубенький на голове – будто вчера надетый. Ткань крепкая оказалась. Капрон.

На глазах Игната выступили пьяные слезы, он шарахнул по столу кулаком.

– Я не поп, чтоб такое прощать! Я б их своими руками в эту могилу… Жалости к ним не имею. Мне вон этих кутят жальче, чем фашистских прислужников.

– Жалко, а все одно утопишь, – усмехался Ищенко, поглаживая черного кутенка. С удовольствием повторил: – Амба тебе, крышка.

Дочка подошла и взяла щенка. Она приготовила из холстинки соску, положила жеваного хлеба с тушенкой, обмакнула в толокно. Кутенок присосался к тряпичной титьке.

Тася снова заглянула к соседу. Воронцов метался на постели в жару, волосы налипли на лоб. Хрипел, бормотал тревожно. Тася нагнулась, прислушалась.

– Амба, амба, крышка. Амба, амба…

И еще какие-то незнакомые, будто немецкие слова.

Потрясла его за плечо.

– Алексей Федорович, что вы? Худо совсем?

Он не отвечал. Красивое лицо со впалыми щеками и потемнелыми впадинами вокруг глаз стало восковым, как лики на церковных иконах. Худые руки с длинными пальцами беспокойно скользили по одеялу. «Обирает себя», – Тасе вспомнилась верная народная примета. Сердце зашлось, будто оборвалось в груди.

Вернулась в комнату, кинулась к мужу.

– Игнат, поезжай сейчас в комендатуру, пусть вызовут карету скорую, от доктора Циммермана. Помирает наш сосед!

Котёмкин отмахнулся.

– Анженер твой? Нехай помирает! Туда и дорога.

От нервной тревоги Тася сделалась смелой.

– Знай, Игнат, я твоему начальству доложу! Что ты сидел и водку пил, пока рядом человек… важный специалист кончался!

– Загремишь за саботаж, – лыбился Ищенко. – Лет десять дадут.

Игнат нехотя поднялся и пошел к Воронцову. Встал посреди комнаты, подробно оглядел обстановку.

– Тьфу, нищета! А мужик-то – мощи живые. Околеванец! На что позарилась баба?

Тася перекинула за плечо растрепавшуюся косу.

– Да нет у нас с ним ничего! И не было! Сколько тебе повторять.

– Ври! – Игнат сплюнул на пол, растер сапогом. – Меня-то не пожалела, небось.

– Да человек ты или зверь? – рассердилась Тася. Игнат покривился.

– Ладно, привезу лепилу. А ты пока ему самогонки влей малость.

Игнат надел фуражку. Хотел забрать щенков, но Настя загородила их собой, не дала.

– Кутят оставь, – велела Тася, и муж послушался. Махнул рукой, пошел к двери.

Ищенко ушел за ним.

Воронцов ненадолго очнулся, когда Таисия влила ему в рот самогон, резко пахнущий сивухой, обжигающий горло. Он не чувствовал своего тела. Как и почему он очутился в душной комнате барака с дощатыми стенами? Кто прислал его сюда, с каким заданием? На каком языке здесь нужно говорить?

По одеялу шли в полном облачении немецкие рыцари из фильма «Александр Невский». Он пытался стряхнуть их, избавиться от наваждения и снова проваливался в забытье.

Вдруг почувствовал, как его поднимают с постели. Раздели, обернули холодной мокрой простыней.

Сознание ненадолго прояснилось, и Воронцов увидел, что над ним склонился сухощавый человек в роговых очках, с выразительно нависшими бровями.

– Любите классическую музыку? Это похвально.

– С чего вы взяли?

– Вы только что пытались исполнить арию из «Нибелунгов».

– Вы – доктор Циммерман? – догадался Воронцов. – Я слышал о вас много хорошего.

– Представьте, я тоже слышал о вас.

Врач добавил в свой голос строгости.

– Да, запустили свое здоровье, молодой человек! Воспаление легких – это вам не соловьиные трели. А теперь сожмите-ка кулак.

Жидкость брызнула вверх из шприца. Алексей почувствовал краткую боль от укола и уже через минуту начал погружаться в состояние блаженного покоя. Но прежде чем навалился целительный сон, Воронцов как наяву увидел сцену, свидетелем которой ему только предстояло стать.

Гладь моря блистала серебряными доспехами, горячий воздух над костром туманил, искажал черты сидящих возле пламени. А рядом, на зеленой лужайке, запрокинув к небу голову, медлительно поводя плечами, плясал, переступая с ноги на ногу, уголовник Лёнька Май, голый по пояс, в кепке с рваным козырьком.