Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

6

До армии, куда я отправился после окончания института, мне удавалось печататься только в «Московском комсомольце», где работал благоволивший ко мне (да, пожалуй, ко всем молодым литераторам) поэт и журналист Александр Аронов. Я тогда жил в Орехово-Борисове, на окраине Москвы, и мы были соседями. А еще поблизости обитал поэт и переводчик Григорий Кружков. Мы называли себя «Орехово-Борисовской школой». Кружков даже написал такие смешные стихи:

Летом 1976 года вышла моя первая большая подборка стихов в «Московском комсомольце». Ее, как модно выражаться, пролоббировал все тот же Александр Аронов. Сначала предисловие планировали взять у главного редактора «Нового мира» Сергея Наровчатова. Бездомный, как Вийон, Юрий Влодов, изгнанный очередной женой, жил тогда в редакции и взялся устроить, ссылаясь на тесное знакомство с классиком, напутственное слово начинающему автору, то есть мне. К выполнению обещания он приступил немедленно, сел за машинку и начал печатать: «На днях мне в руки попали стихи молодого талантливого москвича Юрия Полякова…» «А разве так можно?» – робко спросил я. «Да, так нельзя… – согласился Влодов. – Наровчатов так не напишет. Он небожитель. Он напишет вот так: «Днями мне в руки попалась…» Вошел Аронов, узнал, что мы пишем предисловие Наровчатова и сообщил, что тот попал после запоя в больницу. Тогда решили попросить предисловие у Владимира Соколова, лидера «тихой лирики». Набравшись наглости, я позвонил, попросил, и он, к моему удивлению, согласился. Вскоре мы сидели на кухне его квартиры в Безбожном переулке, он диктовал, а я записывал. Чем-то я ему понравился. Но собираясь к нему, я робел и для храбрости захватил с собой двух друзей-медиков, а они бутыль казенного спирта, настоянного на лимонных корках. К вечеру домой вернулась жена поэта Марианна, она отругала мужа и разогнала пьяные посиделки. Объяснить ей, что собрались мы с уважительной целью – сочинить предисловие молодому дарованию, никто не смог: спирта было слишком много. Несмотря на этот конфуз, Владимир Николаевич дал потом предисловие и к моей первой книжке. Мы дружили до самой его смерти в 1997 году. Мне с товарищами выпало хоронить замечательного поэта, и я до сих пор помню, как мелкий снег падал на его мраморное лицо и не таял…

Незадолго до кончины Соколова я, как бы возвращая долг, издал со своим предисловием последнюю его прижизненную книжку «Стихи Марианне». Жизнь любит опоясывающие рифмы…

В армии, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался.

Давно замечено, что несвобода окрыляет. Я привез домой около ста стихотворений. Их охотно печатали журналы, подозреваю, прежде всего потому, что в редакциях был острый дефицит стихов об армии, проходивших по ведомству «советского патриотизма». Агитпроп, чуя надвигающийся кризис, жаждал от поэтов патриотического пафоса. Но что-то случилось, любовь к родине вышла из моды, обида на Отечество или презрение к нему становились признаком хорошего тона, продвинутости, как голодание по Брегу или воспитание детей по Споку. Кстати, я уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного студента недугом – насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непременный атрибут посвященности, вроде нынешней серьги в ухе гея. Из армии я вернулся другим. Помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Да, после института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы:

Удивительно, как все-таки поэтическая интуиция опережает логическое осмысление жизни! Лишь много лет спустя, почитав книги умных людей и поработав собственными мозгами, я задумался о губительности болезненной неприязни к Отечеству, кстати, отчасти внушенной. Теперь, когда разработана теория «сетевых войн», это стало очевидным. «Злость» в отношении своей страны, заразив миллионы, ведет к глобальным катастрофам. Поэтическая логика подсказала мне, тогда еще совсем юному и неискушенному человеку, это странное и очень верное словосочетание – «подобреть душой».

После больших подборок, вышедших в 1977 году в «Юности», «Студенческом меридиане», «Молодой гвардии», я попал на Московское совещание молодых литераторов. Впрочем, это еще ничего не значило – в совещании участвовали десятки, даже сотни молодых. Где они теперь все? Бог весть… Не знаю, как сложилась бы моя литературная судьба, но в 1978 году я внезапно стал секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Была и такая, хотя средний возраст членов СП СССР в ту пору составлял примерно 67 лет. Почему старшие товарищи остановили выбор именно на мне? Полагаю, потому, что я, единственный из всех молодых литераторов, имел некоторый опыт райкомовской работы и вдобавок после употребления спиртных напитков в буфете ЦДЛ не буянил… Кстати, «комсомольский след» в моей литературной биографии с ехидством припоминают до сих пор. А вот об участии одного молодого поэта в групповом изнасиловании, которое шумно обсуждали в те годы, давным-давно позабыли. Странно, если задуматься…

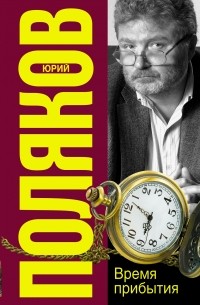

Вскоре я стал работать корреспондентом в возрожденной газете «Московский литератор» под руководством одного из «смогистов» Александра Юдахина, человека по-своему могучего, талантливого, но непредсказуемого и неуправляемого, как «КамАЗ» со сломанной рулевой тягой. Потом ему на смену пришел Сергей Мнацаканян, поэт глубокой культуры, чрезвычайно помогший мне в годы литературного становления. Останься я работать в школе или в том же райкоме комсомола, конечно, моя первая книжка вышла бы гораздо позже. А так, спасибо комсомолу, – на закрытии VII Всесоюзного совещания мне вручили издательский договор. В 1980 году в «Молодой гвардии» в знаменитой серии «Молодые голоса» вышел мой первый сборник стихов «Время прибытия». Тонюсенькая брошюрка на тетрадных скрепках. Тридцать страниц. Сорок два стихотворения.

Это сейчас наличие книжки ничего почти не значит, а тогда – в период жесткой регламентации печатной продукции – ты мгновенно превращался в совершенно особое существо. И даже если эта книжка была не толще двухкопеечной тетрадки, ты переходил в иной разряд человечества. Теперь ты был Поэт-С-Книгой. И если на первом свидании ты дарил девушке свою книжку с дарственной надписью, это производило на нее такое же впечатление, как если бы сегодня ты достал из борсетки толстенную пачку долларов и предложил ей тут же, не заезжая домой, лететь на Канары…

Тираж моей первой книжки, кстати, был не маленький – 30 тысяч, а распространение было налажено так, что, прибыв как-то на Сахалин и зайдя в сельпо, я обнаружил там свой сборничек среди круп, спичек и банок консервов. Перебирал на полке книги и нашел рядом со сборником Анатолия Передреева мое «Время прибытия»… Да, стихи тогда еще читали, и я даже получил множество писем от поклонников. Начальство, самое высокое, тоже следило за поэтическим процессом. Помню один страшный скандал, потрясший без преувеличения всю отечественную словесность. «Московский литератор», выходивший мизерным по тем временам тиражом – две тысячи экземпляров, в 1979 году напечатал стихи Феликса Чуева, вроде бы совсем невинные:

И вдруг Юдахина вызвали в Главлит, к главному цензору страны! Вернулся он оттуда в ярости, переходящей в суицидальное отчаянье. Оказалось, невинная чуевская элегия на самом деле была дерзким политическим акростихом. Прочитайте первые буквы строчек сверху вниз. Получается: «Сталин в сердце». Вопросы есть? Скандал как-то замяли, но с тех пор, прежде чем подписать номер в печать, Юдахин сурово спрашивал:

– Акростихи есть?

– Нет! – твердо отвечали мы, сотрудники, наученные горьким опытом.

Уверен, то же самое вплоть до перестройки делали все главные редакторы на бескрайних просторах нашего Отечества… А Чуев ходил героем и нисколько не пострадал. Да и в самом деле: как можно наказать человека за то, что у него Сталин в сердце?

Кстати, неприятная история с цензурой была и у меня. В 1981-м в издательстве «Современник» готовилась моя вторая книга «Разговор с другом», куда я включил стихи о человеке, которого в 1941-м расстреляли за невыполнение «неправильного» приказа:

Стихотворение цензура сняла прямо из верстки, редактору Александру Волобуеву объявили выговор, и он от огорчения слег с сердечным приступом, а книга вышла гораздо меньшим тиражом, нежели планировалось, что серьезно сказалось на размере гонорара. Меня тоже вызвали куда следует и пожурили. Но пожурили, как я заметил, с какой-то странной симпатией. Друзья-поэты подходили и поздравляли. Не каждого поэта цензура отмечает своим синим карандашом. Но соратники еще не знали, что в моем столе лежат уже написанные «Сто дней до приказа». Да, бодаться с советской идеологией становилось делом модным и, как показало время, перспективным… Об этом я думаю, проходя мимо чудовищного памятника виолончелисту Ростроповичу. Между тем памятника великому композитору Свиридову в Москве нет как нет. За что? Он же не бегал с автоматом по Москве в 91-м!