Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Идеал Идеала

Люблю это место. Весьма своеобразное.

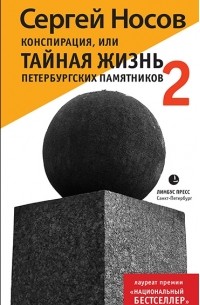

А ведь на первый взгляд ничего особенного: гранитный шар на пьедестале, и больше ничего. Но приглядевшись, замечаешь, тут что-то не так. Зачем посреди сквера в центре клумбы возвышается солидный, почти двухметровый пьедестал, если на нем всего лишь скромных размеров шар? В Петербурге немало гранитных шаров, но если и есть у них пьедесталы, они невысокие. Шар, он и есть шар. Зачем его возносить? Даже на стрелке Васильевского острова два гранитных шара – это просто два гранитных шара – элемент стиля, изящное дополнение к бесподобному виду, но не то, что претендует на глубокомысленность. А тут точно не так. Легкомысленная ли или многозначительная, но явно какая-то демонстрация.

Вот, скажем, зимой, когда рядом высокая елка с гирляндами, это странное сооружение – параллелепипед с шаром – воспринимается как новогодняя безделушка. Но в остальное время года, когда елки нет, – это перевернутый восклицательный знак.

Старожилы знают, что раньше в этом сквере у пересечения Чкаловского проспекта и улицы Ленина вместо шара сам Ленин был – в смысле бюст. Этот шар – бюсто-заменитель. И пьедестал, соответственно, устанавливался не под шар, а под бюст Ленина.

Тут вот какие дела.

Есть на улице Ленина место, которое сейчас называется музей-квартира Елизаровых. Елизаровы – это муж и жена. Анна Ильинична – сестра, соответственно, Ленина, а Марк Тимофеевич – тот самый Елизаров, именем которого назван проспект Елизарова и станция метро «Елизаровская». Заслуги его перед революцией значительны, но главная в том состоит, что он, в бытность свою директором пароходного общества «По Волге», дал у себя в квартире приют своему шурину – Владимиру Ильичу Ленину и его жене, только что вернувшимся из эмиграции. За три месяца легального проживания на этой квартире – с 4 апреля по 5 июля 1917 года – Ленин много чего успел, даже, на иной взгляд, слишком много. Но труды трудами, а быт бытом. Еще бы не забиться моему сердцу было, когда в ванной комнате музея-квартиры Елизаровых я увидел высокую дровяную колонку – такая же стояла у нас на Фонтанке в пору моего детства. И такое же, как здесь над дровяной плитой, было и у нас круглое отверстие в стене на кухне, и я знал для чего – для трубы самовара!.. Есть там среди прочего и кресло-каталка, будто бы привезенное в свое время из Горок, еще не успевших стать официально Ленинскими.

А вот Широкую улицу в Петрограде назвали Ленинской в праздничный день 7 ноября 1923 года, то есть еще при жизни вождя, когда его, обессиленного, возили по Горкам как раз в этом (или в таком же) кресле-каталке. Ленинскую улицу все, для кого она перестала быть Широкой, тут же, не сговариваясь, начали называть улицей Ленина, и это немаловажный нюанс: ленинского много чего: идеи, принципы, заветы, – а сам Ленин один; она и до сих пор так называется, а в тот праздничный день (шестой, стало быть, годовщины Октября) установили, если верить старому советскому справочнику, еще и бюст Ленина – прямо на лестничной площадке перед заветной и на тот момент вполне себе жилой квартирой. Иные знатоки творчества скульптора М. Я. Харламова утверждают, что бюст Ленина его работы мог быть установлен в середине 1924 года, то есть никакой он не прижизненный. Все может быть. Для нас важно другое: из чего выполнен бюст. Из гипса.

Ибо в 1933 году в скверике у перекрестка Геслеровского переулка (как тогда называли часть нынешнего Чкаловского проспекта) и улицы Ленина был установлен на пьедестале бюст Ленина, выполненный по той же модели, но только уже бетонный.

А в 1960 году его заменили на бюст из гранита.

Для гранитного памятника смутное послеперестроечное время оказалось пострашнее, чем блокада для его бетонного предшественника. Он неоднократно подвергался атакам своих недругов и в конечном итоге оказался утраченным.

И тогда на том же постаменте вместо Ленина появился гранитный шар.

Вообще говоря, монументальной пластикой, ответственной за то, что называлось Ленинианой, тема шара освоена очень давно – еще в эпоху конструктивизма: тогда изрядных размеров шар мог запросто оказаться под подошвами Ильича в качестве пьедестала, при этом он даже не столько символизировал, сколько иллюстрировал идею всепобедимости ленинского учения: земной шар все-таки!

Наш случай поинтереснее.

Здесь прогрессия совершенствования. Вот ряд: гипс – бетон – гранит (это все бюсты) – и наконец шар – как идеальная форма самососредоточенности материи (здесь – гранита). Ленин сам по себе идеал и, будучи идеалом, воплощает в себе свои же идеи, которые согласно этому ряду (гипс, бетон, гранит) становятся тверже и крепче. Но вот сделан шаг в бесконечность, за предел идеала – и это уже шар из гранита. И в этом ряду этот шар – Идеал Идеала.

Если кто-нибудь скажет, что смысл гранитного шара не в этом, я спрошу его: тогда в чем?

Но это еще не все.

Все гораздо сложнее, чем по первому рассуждению.

Внимательный читатель, должно быть, заметил, что в приведенном выше ряду отсутствует элемент «бронза».

Видите ли, за стадию бронзы на улице Ленина отвечал и отвечает другой объект. И чтобы разобраться с этим, нам надо коснуться малоизученной темы взаимоотношений и взаимодействий памятников.

Рассказываю. На улице Ленина был установлен еще один бюст Ленина, но работы уже не М. Я. Харламова, а В. И. Ингала, причем ингаловский появился позже харламовского – в 1957 году, и это надо четко представить: улица уже была Лениным (другим!) занята. Зачем, спрашивается, устанавливать второй, когда уже есть неподалеку первый? Памятники Ленину не верстовые столбы (а тут и полверсты между ними не будет). Вроде бы незачем. Но есть тому объяснение. Второй появился вынужденно. Его сюда отправили в ссылку.

Сослали Ленина на улицу Ленина?

Именно так. За что? Ни за что. За Сталина.

В Петрограде-Ленинграде было много ленинских мест, но самое что ни на есть ленинское – это, конечно, Смольный. Памятник, о котором речь, там и появился – возле главной аллеи Смольного. Памятник-то Ленину, но рядом со Сталиным. А тут XX съезд. Чтобы исчезновение Сталина не бросалось в глаза и не вызывало вопросов, убрали вместе с ним и Ленина – так незаметнее. Сталина, как начинало тогда заводиться, отправили в переплавку, а Ленина, после годичного карантина, решили установить на новом месте – в сквере на улице Ленина, где она пересекается с Большим проспектом. По отношению к Смольному это место было уже не столь ленинским, ссылка сюда была понижением статуса, а главное – другой Ленин уже был здесь и располагался от исторической квартиры на меньшем расстоянии. (Кстати, на улице Ленина мемориальных досок тоже две, и обе они посвящены все тому же событию – проживанию здесь Ленина, только разнесены они в отличие от памятников на всю длину улицы: одна – у дома № 1, с которого улица начинается, а другая – в самом конце улицы – у дома № 52: там он и жил…)

Конечно, памятники друг другу мешали. (Точно так же на проспекте Чкалова, который пересекает улицу Ленина, друг другу мешают два почти соседствующих бюста Чкалова – на Петроградской стороне почему-то любят дубляж.)

Прежнему Ленину улица Ленина принадлежала по праву первородства, а новый был просто переселенец.

Но у нового Ленина было одно преимущество – бронза: прежний-то оставался бетонным. И что же? Тут оно и произошло: прежний, как мы уже знаем, перевоплотился в гранит. Противостояние не только продолжилось, но и обострилось. Гранит – бронза. И тогда наш прежний, уже гранитный, через собственную утраченность перевоплотился в гранитный шар. Не сам по себе, конечно, а по воле каких-то чиновников и начальников, но могли ли они знать, что их воля подчинена высшей идее?

И теперь на улице Ленина на пьедесталах два объекта, связанных с Лениным, – гранитный шар и бронзовый погрудный бюст.

А если отойти от шара и пересечь бывшую Широкую улицу, ныне улицу Ленина, то в междворовом сквере на той стороне – симметрично нашему шару на постаменте – обнаружится еще более странный объект: что-то такое бетонное, неказистое, столбообразное. Так могли бы в безлюдном месте отметить чье-нибудь могилку. Но здесь же люди живут! Бетон потрескался, краска сошла вместе с надписями и картинками, можно еще прочесть: «тут Коля», – но все-таки это, надо полагать, шутка. Мне кажется, этот объект, эта уходящая натура, составляет с гранитным шаром на пьедестале своеобразный ансамбль. Там – Идеал Идеала, а здесь – Памятник Несовершенству. Или лучше так: памятник несовершенству – с маленькой буквы.

Я спрашивал старожилов, что это за штука такая, было ли на этом месте что-нибудь. Никто не мог мне ответить – все забыто. И лишь одна старушка вспомнила: «Здесь была карусель, – а потом, подумав, добавила: – Да нет же – качели».

Конечно, качели. Карусель – это слишком.