13 февраля 2014 г. 20:54

85

4

Книга проста зачот! Хотя и многа букафф, йа асилил и даже понравилась! Аффтор риально харашо объясняет. Респект и уважуха! Ужэ черис пару часофф вы будите гаварить на олбанском йазыке так же, как йа сийчас!

А теперь серьезно.

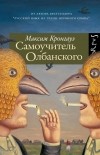

Книга, конечно, никакой не самоучитель, если понимать данный жанр как пособие, после ознакомления с которым вы освоите те или иные навыки, сможете выполнять какую-либо работу. Это скорее монография, исследование М. Кронгауза (другой его известной работой является книга «Русский язык на грани нервного срыва», правда, я читала лишь выдержки, главы, так что сопоставлять не буду; знаю лишь, что первое сочинение среди лингвистов ценится больше).

«Самоучитель олбанского» продолжает традицию, например, В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной. Данные исследователи составили словарь русской брани. М. Кронгауз, в свою очередь, обращается к интернет-лексике, грубой, неоднозначной, вызывающей отторжение в соответствующих кругах носителей языка и неравнодушных к чистоте и правильности русской речи.

Теперь перейдем непосредственно к предмету разговора. Неоднозначен он уже потому, что непонятно, к какой категории лексики его можно отнести.

Если раньше реформы в русском языке осуществлялись постепенно: сначала мы веками избавлялись от «еров» и «ерей», затем то убирали, то вводили великую и ужасную букву «Ё», то теперь новые слова возникают ежедневно в онлайн-переписках и тут же становятся достоянием общественности, причем на довольно долгий срок. Вспоминается анекдот:

19 век: Девушка, вы прекрасны!

2000-2010: Клевая чикса!

2010-2014: Ябвдул!

С другой стороны, а когда это специфическая лексика задерживалась надолго?

Так что в первых главах автор долго извиняется, что зря он написал сие произведение: так ведь уже никто не пишет (и действительно: формат соц.сетей меняется, теперь уже легче гифку прикрепить в качестве коммента). А я вот считаю, что не зря написано: во-первых, вспомнить или узнать, как оно было; во-вторых, вся информация, собранная с различных сайтов, структурирована, приведена в порядок. Да и хотя утверждают, что во всемирной сети ничего не теряется, не исчезает, все же многие сайты заканчивают свое существование, и сведения больше нигде не найдешь (если только сильно-сильно покопаешься, а здесь вот уже все есть, не нужно лезть в закрома).

Но последнее является и недостатком книги: слишком уж описательно получилось. Главные вопросы: где? когда? кто? что? Но совсем не затрагиваются вопросы почему? и как? По крайней мере, мне не хватило (это же на интернет-сленге: «ИМХО»). Вот вопросы орфографии (интернет или Интернет) получились достаточно проблематичными и к размышлениям.

От научной-популярной (с большим перекосом в популярную) литературы другого и не требуется, конечно. Стиль действительно легкий, знаний особых лингвистических терминов не потребуется, автор частенько юморит:

Написав эту фразу, я вдруг осознал, что читатель меня скорее всего не понял. Говоря о письмах и переписке, я имел в виду бумагу, чернила (ну хорошо, не чернила, но хотя бы шариковую ручку), здание почты, почтовый ящик, конверт с маркой, почтальона, наконец, с толстой сумкой на ремне.

Собственно, на этой позитивной ноте и завершу рецензию!

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!