Больше рецензий

19 апреля 2014 г. 03:37

200

3

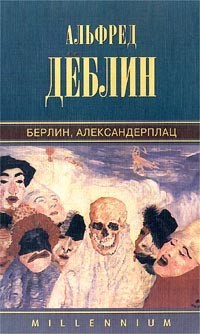

РецензияПочему "Берлин, Александерплац"?

Почему не "Три прыжка Ван-Луня"? Глубокое неприятие азиатской литературы - и столь же глубокая неприязнь к шинуазри. How about no.

Почему не "Горы, моря и гиганты"? Потому что первый абзац вскрыл мне мозг, а сие позволяется лишь избранным. Деблин не избранный ни разу.

Почему не "Подруги-отравительницы"? Потому что низя. Не очень-то и хотелось.

Почему не "Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу"? Потому что усилия, затраченные на его поиск, явно не оправдались бы.

Почему не все остальное, что в библиографии Деблина не выделено синеньким? См. Гамлета.

Почему "Берлин, Александерплац"? Он в 1001 книге, и рано или поздно я сподвигла бы себя его прочитать. Так почему бы не отделаться сейчас.

О пространстве. Почему Берлин, Александерплац? Если кратко - это единственное, что существует. Это противоположность Тегелю, потому что Тегеля вообще-то нет. На месте Тегеля - слепое пятно, как "ничто" в "Бесконечной книге". Мысль к нему просто не может приблизиться. Кружит поодаль, но когда вы забываете вдруг, что Франц из тюрьмы вообще-то вышел, вдруг падает лошадь (Чарли), случается эпизод а ля "Отверженные", и послетюремная тема звучит с новой силой. Много вы про заключение Франца помните? Едва ли. Тюрьма в контексте полярной географии романа - небытие. А небытие, как мы помним, немыслимо, ибо при мысли о небытие становится бытием в качестве предмета мысли. И еще становиться бытием ему не с руки, ибо место противоположного полюса в романе уже занято, и у него даже координаты есть - Берлин, Александерплац. Через сплетения зыбких штрассе и гассе по прямой, по кратчайшему пути, к нему, к Александерплацу, единственному четкому и резкому месту, ведут трамвайные рельсы. В этом хаосе неудивительно неосознанно стремиться к ясности, неудивительно желать туда добраться по заданному пути, по рельсам - особенно после Тегеля, где хаоса не было, ибо не было ничего, и подобием рельсов была дисциплина, были приказы, были словесные рельсы, проложенные через ничто. Заканчиваешь читать "Б., А." и думаешь, что ни хаос этот не хорош, ни приказы и механика. Хотелось бы, конечно, чтобы оказалось правдой, что хаос по крайней мере человечен, но ведь нет, и неприятен он, и массы в этом хаосе жаждут рельсов и, прямо скажем, жаждут фашизма.

О моменте в истории. Массы жаждут фашизма, а вокруг одновременно издает и крик рождения, и предсмертный хрип Веймарская республика. Младенец из нее, конечно, малопримечательный, но зато размером - с тысячи жизней. Что будет, когда он отагонизирует, мы-то с вами знаем, а вот Деблину вроде бы знать еще пока не положено, не в момент написания книги, а вот ведь же - знает. То ли визионер он был, то ли это несложно было разглядеть людям думающим. У нас, после всей истории, повторяются и будут повторяться результаты эксперимента Милгрэма, а до всей истории был Деблин, написавший эпизод о Франце и бойне, странной вообще-то силы и стиля эпизод. Тут тебе и "Скот прибывает сюда из провинций...", и "Здание большое, светлое, выстроено из красного кирпича, по внешнему виду его можно принять за канцелярию или за конструкторское бюро. Ну, пока, дорогие мои свинки, я пойду с другого хода, я ведь человек, и пройду вон в ту дверь, а внутри мы снова встретимся", и уж совсем прямо - "Не судите его строго — он делает лишь то, что ему по службе положено". Осудят. И "Бесы" написаны, и вот "Берлин, Александерплатц" написан, а все равно осудят, потому что будет за что.

И все это визионерство, и вся эта Георг-Гроссовская кутерьма непривлекательных людей так, кстати говоря, не вяжется с трагичными ремарковцами межвоенного периода, вот после Деблина и думаешь, что Ремарк прямо-таки идеалист и видел в людях лучшее, и хаос этот становится таким обильным, перечисленным и изнуряющим, что приобретет внушительность списка, о которых с любовью пишет Эко. Возникает - и вновь напоминает о тюрьме, о свободе и несвободе - противоречивая связь с "Одним днем Ивана Денисовича", как ни странно. <Здесь немного места для интерпретации>.

Об авторе. То есть не об авторе - чтобы писать об авторе, нужно изучать его место в литературном течении, в истории, изучать само течение, сравнивать с соратниками. Фиг разберешь, что хотел сказать автор, за тем, как он это сказал. Нет уж. Я лучше о рассказчике. Вот кто рассказчик? Явно либо демиург этого мира или, по крайней мере, ему равен и подобен. Скажем, друг демиурга. Он явно выше реальности внутрикнижной - отстранен, ироничен, дергает за ниточки, просчитывает варианты, знает мифологию и религию в конце концов. Только когда текст становится надреальностным, Франц приближается к рассказчику - в момент его глюков. В момент(ы) смерти. Рассказчик, возможно, делает подсказки относительно своей идентичности: "Есть жнец, Смертью зовется он", - повторяется многажды в тексте, вместе с другими, менее благозвучными присказками, поговорками и там-тири-там. Приближаясь к смерти, Франц лезет вверх по ниточкам к рассказчику. А рассказчик-смерть (выкуси, Зузак) что-то вроде отчитывается перед кем-то о моменте смерти Франца - не том глючном, не том, что не состоялся в тексте формально, а том, которым был для нас весь отрезок с выхода из Тегеля и до некой точки, которая в романе поставленной не оказалась. Для смерти в ее масштабе, конечно, это только момент.

О персонаж(?). Едва коснулась Франца - других трогать и вовсе не хочется, потому что они не объект отчета рассказчика-смерти, а частицы броуновского движения. Позволю себе лишь одно замечание - о Мицци как о самом раскрытом женском персонаже. Да, ее можно рассматривать как и немного благородную проститутку, и как принесшую себя в жертву женщину в белом - но вообще-то сам факт, что ее смерть такое место имеет в романе (романе-отчете о незаконченной смерти Франца, прости господи, Биберкопфа), говорит, что она приложение, виньетка, украшение, текст, не человек. Будь она человеком, ей выделили бы свой отчет. Но Миццина история проскальзывает характеристикой, даже не условием Францевой, где ей придается так мало значения, что ее смерть влияния на историю не иеет. Вообще-то я подозреваю гендерную причину этого. Обидно.

Сдается, что кино могло бы помочь разобраться с восприятием сюжета. Но фильма я не видела, смотреть пока не хочу, значительную часть героев и событий книги уже успешно забыла за две недели и, вот так уж вышло, серость я, но не жалею.