Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

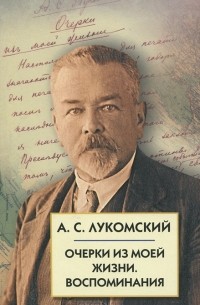

Очерки из моей жизни. 1872—1913 гг

Введение

Настоящие очерки для печати не предназначаются. Правильней говоря, я их для печати не предназначаю, но если после моей смерти мои наследники захотели бы их напечатать, я ничего против этого не имею. Преследуемая мною цель заключается в том, чтобы дать картины различных сторон русской жизни и описать события, свидетелем или участником которых мне пришлось быть.

Дочь моя Софья и сын Сергей к началу мировой войны имели всего 11 и 10 лет, а потому их воспоминания о старой России, конечно, очень смутны. Дальнейший период, до 1920 года, когда они были вывезены из России при эвакуации Новороссийска, протек в ненормальных условиях войны, революции и гражданской смуты, а потому, как бы ни были сильны воспринятые ими впечатления, и он не мог пополнить их совершенно недостаточные представления о русской жизни. Из моих же очерков, несмотря на их отрывочный и несистематический характер, они все же познакомятся со многими вопросами, уже отошедшими в область предания…

Я постараюсь не касаться интимной стороны моей жизни, которая, как я считаю, не только не может быть предназначена к печати, но которая, касаясь лишь переживавших ее лиц, не подлежит сообщению даже самым близким лицам, не имевшим прямого к ней отношения.

Скажу несколько слов о роде Лукомских. Из дворянских книг Черниговской и Полтавской губерний, а также из небольшой статьи «Сказка о роде Лукомских», напечатанной в первой половине XIX века в одном из киевских исторических журналов, известно достоверно лишь следующее.

Первый упоминаемый в этих документах Лукомский, Степан Иванович, отмечен как владелец крупных земельных угодий около Умани, в Черниговщине и Полтавщине около середины XVIII столетия. Про отца его, Ивана Степановича, сказано только, что он был известен как очень образованный человек, получивший образование в Варшаве.

Сын Степана Ивановича, Иван Степанович, отмечен как крупный помещик Черниговской и Полтавской губерний. Жил он в своем родовом имении Журавка на границе Прилукского и Пирятинского уездов Полтавской губернии. На военной службе, в лейб-гвардии Павловском полку, он состоял всего несколько лет. Сохранился его портрет, написанный Боровиковским в 1762 году. Сын его, Родион Иванович, отмечен только как владелец имения Журавка в Полтавской губернии.

Родион Иванович, по-видимому, был типичным хлебосолом-помещиком того времени. Держал он хорошую охоту и открытый стол. По рассказам моего отца, если он окончательно и не разорился, то только благодаря своей жене, рожденной Граф (двоюродная сестра бывшего министра финансов Бунге). Моя бабушка подобрала хозяйство в свои руки. Будучи очень образованной женщиной, она сама занялась образованием своих трех сыновей: Николая, Федора и Сергея.

Старшего, Николая, она подготовила к экзамену в Киевский университет, по окончании которого он вступил в управление имением Журавка и был мировым посредником в своем уезде.

Второго сына, Федора, не проявлявшего особых наклонностей к наукам, она подготовила к экзамену на пехотного офицера. Прослужив в строю всего один год, он женился на богатой помещице Прилукского уезда и зажил широкой помещичьей жизнью, постепенно проедая наследство, полученное от отца, и женино имение.

Младшего сына, Сергея (моего отца), бабушка подготовила к выпускному экзамену из общих классов Киевского кадетского корпуса и определила в специальный офицерский класс, по инженерному отделению, при том же корпусе. По выходе в офицеры отец поступил в Николаевскую инженерную академию, которую и окончил военным инженером.

По словам моего отца, бабушка преподавала сама своим сыновьям не только общеобразовательные предметы, совершенно обходясь без учителей (только для уроков по Закону Божьему ею приглашался местный священник), но и латинский и греческий языки и живые иностранные языки. Мой отец свободно владел немецким и французским языками. Этим он всецело был обязан своей матери.

В 1864 году, когда мой отец окончил Инженерную академию и получил звание военного инженера, моя бабушка, чувствуя, что ей недолго остается жить, собрала в Журавке всех своих сыновей и, по словам моего отца, сказала им следующее: «Теперь вы все на ногах и надо решить вопрос наследства. Ваши прадед, дед и отец постепенно преуменьшали земли, полученные по наследству. Теперь осталось только одно имение Журавка и небольшой капитал. Если вы поделите Журавку между собой – вы все получите по небольшому участку, а ваши дети превратятся в однодворцев. В Полтавской губернии не останется ни одного значительного по земельным угодиям представителя рода Лукомских. Я решила так: имение Журавка, а также имеющийся капитал, нужный для ведения хозяйства, полностью переходят в руки старшего брата Николая. Николай в течение десяти лет должен постепенно выплачивать своим братьям Федору и Сергею причитающуюся каждому из них сумму, равную 1/3 цены имения Журавка по оценке этого года. Другого выхода, дабы не раздроблять имения, нет. Ты, Федор, хорошо женился на достойной женщине, владеющей двумя большими имениями. Все управление делами она передала в твои руки. Если ты будешь благоразумен, то можешь приумножить состояние своей жены (дядя Федя оказался неблагоразумным, и к 1880 году от обоих имений его жены ничего не осталось). Ты, Сергей, теперь твердо стал на ноги и службой и работой можешь сам составить себе состояние».

Решение матери было сыновьями принято без каких-либо возражений и приведено в исполнение.

Мой отец женился в 1867 году на моей матери, Вере Владимировне Шпицберг. Отец ее служил по Министерству внутренних дел и был в то время уездным начальником в одной из прибалтийских губерний.

В 1870 году, когда мне было два года, меня возили в Журавку показывать бабушке. К сожалению, она вскоре скончалась, и я совершенно ее не помню. По рассказам же, она была удивительная женщина и пользовалась глубоким уважением и любовью среди всех ее знавших. Она выделялась и своей любовью и заботой к крестьянам. В селе Журавка ею была устроена школа и очень хорошая больница. Дядя Николай говорил, что крестьяне рассматривали его, по должности мирового посредника, только как помощника своей матери. Из родовых документов сохранилась только имеющаяся у меня печать с княжеским гербом, полученная моим отцом от деда, да найденные моим отцом в одном из сундуков на чердаке родового дома в Журавке (уже после смерти дяди Николая, в начале восьмидесятых годов) описание герба рода Лукомских на несколько истлевшем пергаменте и целый ряд грамот за подписью различных малороссийских гетманов, из коих видно, что предки мои служили (сотником, войсковым бунчужным товарищем и помощником войскового писаря) в малороссийском казачьем войске. Найденное моим отцом описание герба вполне соответствует полученной им от деда печати. Герб является литовским княжеским гербом, известным под названием «Скала».

По устным преданиям, слышанным моим отцом от его отца и деда, наша ветка Лукомских происходит от литовских князей Лукомских, один из представителей которых в конце XVII века перебрался на юго-запад России, и там он и его потомки «оказачились» и стали малороссами – хохлами. Обстановка того времени и последующих по крайней мере полутора веков совершенно заставила забыть о княжеском происхождении.

Уже в царствование императрицы Екатерины II Степан Лукомский решил восстановить права на княжеский титул. Подобрав некоторые данные, он отправился в Литву и Польшу, чтобы там по монастырским архивам подобрать все нужные справки и доказательства. Ему якобы удалось подобрать неопровержимые доказательства своего прямого происхождения от княжеского рода Лукомских, но в это время он узнал, что его жена, для удовлетворения честолюбия которой он главным образом и предпринял поиски, стала в его продолжительное отсутствие на кого-то заглядываться… Он якобы вернулся, навел дома порядок и, уничтожив привезенные документы, объявил жене: «А ты теперь княгиней не будешь».

Было ли это так или иначе – документов не сохранилось. Но во всяком случае, не подлежит сомнению, что нахождение моим отцом некоторых родовых документов на чердаке деревенского дома показывает на полное безразличие ближайших моих предков к своей родословной. Жили помещиками богато и сытно, имели хорошую охоту, и больше ничего не требовалось.

Я лично не имел ни времени, ни возможности заняться розысками по делам родословной. В департаменте герольдии были только те сведения, которые имелись в дворянских книгах Черниговской и Полтавской губерний. Чтобы произвести более доскональное расследование, нужно было бы покопаться в архивах Польши и Литвы, и только этим путем можно было бы связать линию, вышедшую в Малороссию (в казачество), с литовскими князьями Лукомскими.

В России было несколько веток рода Лукомских. Одна из них, по-видимому, появилась в России (в Великороссии) из Польши в XVIII столетии, и потомки этой линии сохранили княжеский титул. Но, насколько знаю, к началу XX столетия единственной представительницей этой ветки была престарелая княжна Лукомская, жившая в Петербурге. По-видимому, с ее смертью эта линия пресеклась.

Другая ветка появилась в Великороссии из Польши примерно в то же время, как и первая, но без княжеского титула.

Третья ветка дольше других оставалась в Польше и была католической линией. Насколько знаю, представители этой линии поселились в Киевской и Черниговской губерниях только в XIX веке и здесь перешли в православие. Княжеский титул они не сохранили.

Четвертая ветка – наша. Она, по-видимому, оказалась наиболее плодовитой и многочисленной. Наибольшее число их представителей осело в Полтавской губернии.

Представители второй (один из них – гвардейской конной артиллерии Владимир Лукомский1) и представители третьей (главным образом художник Георгий Крескентиевич Лукомский и его брат, служивший в департаменте герольдии) задались целью доказать прямое свое происхождение от литовских князей Лукомских и ходатайствовать о получении титула. От Георгия Кр. Лукомского слышал, что их изыскания были довольно успешны и они надеялись (это было в 1914 г.), что им скоро удастся заполнить только одно недостающее звено в родословной цепи. Но революция все это, конечно, нарушила.

Представители всех четырех веток рода Лукомских претендуют на один и тот же герб «Скала». В описании герба рода князей Лукомских указано, что кроме герба «Скала» считается также гербом князей Лукомских и Литовский королевский герб «Погоня». Это, вероятно, выводится на том основании, что княжна Лукомская была якобы замужем за королем литовским Ягелло.