Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

12. Семейная история

Меня услышат даже в Нидэме,

На трассе 128, где гудят высоковольтки,

Здесь так холодно в ночи,

Здесь так весело в ночи…

Мотель «Радуга» и впрямь был паршивый. Длинный одноэтажный барак, растрескавшаяся парковка, две буквы неоновой вывески разбиты и не горят. Именно в таком месте и останавливаются престарелые учителя английского. Знаю, звучит безрадостно, но это правда. А завтра Джордж Лебэй должен был доехать в арендованной машине до аэропорта и улететь в Парадайз-Фоллз, Огайо.

Мотель напоминал дом престарелых. В пластиковых креслах на длинной террасе сидели старики со скрещенными костлявыми ногами и в натянутых до колен белых носках. Мужчины походили на древних альпинистов, поджарых и иссохших. Большинство женщин безнадежно заплыли мягким стариковским жиром. С тех пор я видел немало подобных мотелей, заселенных исключительно людьми за пятьдесят: наверное, им рассказывают про эти заведения по какой-нибудь горячей линии «Старенький да удаленький». «Бальзам на вашу удаленную матку или воспаленную простату – отдых в мотеле «Радуга»!» «У нас нет кабельного, зато есть массажное кресло – всего четвертак за сеанс!» Ни одного молодого человека я там не увидел, а ржавые горки и качели пустовали, отбрасывая на землю длинные неподвижные тени. Над вывеской красовалась неоновая радуга, жужжавшая, как пойманный в бутылку рой мух.

Лебэй сидел возле двери с табличкой «№ 14», в руке у него был стакан. Я подошел и пожал ему руку.

– Лимонаду?

– Нет, спасибо.

Возле соседнего номера стоял пустой пластиковый стул: я принес его и сел рядом.

– Тогда я, с твоего позволения, начну рассказ, – тихо и вежливо проговорил он. – Я на одиннадцать лет младше Ролли и еще только привыкаю к старости.

Я поерзал на стуле и промолчал.

– Нас было четверо, Ролли – старший, я – младший. Средний Дрю умер во Франции в 1944-м. Они с Ролли оба были военные. Выросли мы здесь, в Либертивилле, только он тогда был гораздо меньше, почти деревня. Настолько мал, что все его жители делились на «своих» и «чужих». Мы были чужие. Неприкаянные. Не от мира сего. Выбирай любое клише.

Он тихо хохотнул и плеснул себе еще «севен-апа».

– Я почти ничего не помню о детстве Ролли. Все-таки он уже учился в пятом классе, когда я родился, – но одно я запомнил на всю жизнь.

– Что?

– Его злость, – ответил Лебэй. – Он злился на все и вся. Его бесило, что приходится ходить в школу в лохмотьях, что отец пьет и не может найти нормальную работу ни на одном сталелитейном заводе, что мать не в состоянии положить конец его пьянству. Он злился на младших – Дрю, Маршу и меня, – потому что из-за лишних ртов семья была обречена жить впроголодь.

Он протянул мне одну руку и закатал рукав рубашки: под блестящей натянутой кожей бугрились стариковские сухожилия. От локтя до запястья шел бледный шрам.

– Подарок от Ролли, – сказал Лебэй. – Мне было три, ему – четырнадцать. Я играл во дворе с распиленными и покрашенными деревяшками, заменявшими мне машины, когда он выскочил из дома, опаздывая в школу. Видимо, я сидел у него на пути. Он отпихнул меня на тротуар, а потом вернулся и швырнул в кусты. Моя рука угодила на заостренный колышек забора, которым мама окружила заросли сорняков и подсолнухов, упорно именуемые ею «палисадником». Крови было много, помню, все рыдали – кроме Ролли, который только вопил: «Это тебе за то, что вечно путаешься под ногами, сопля! Понял?!»

Я потрясенно смотрел на старый шрам. До меня дошло, что изначально он был маленьким, но с годами рос: ручка трехлетнего малыша вытягивалась и в конце концов превратилась в худощавую стариковскую руку. Рана, из которой в 1921-м била кровь, затянулась, а на ее месте возникла эта длинная серебристая полоска с поперечными отметинами, напоминающими ступени стремянки. Рана затянулась, но шрам… вырос.

Меня пробил жуткий озноб. Я вспомнил, как Арни молотил по приборной доске моего «дастера» и орал, что заставит сукиных детей жрать свое дерьмо.

Джордж Лебэй пристально поглядел на меня. Уж не знаю, что он увидел, но он медленно спустил рукав и застегнул его с таким видом, словно опустил занавес на почти невыносимое прошлое.

Затем глотнул еще лимонаду.

– В тот вечер отец пришел домой с очередной попойки – он называл их «поисками работы» – и, узнав, что натворил Ролли, вытряс из него всю душу. Но Ролли не раскаялся. Он плакал, но извиняться отказался наотрез. – Лебэй едва заметно улыбнулся. – В конце концов моя мать заорала, чтобы он прекратил, не то Ролли точно помрет. Слезы градом катились по лицу брата, но он не сдавался. «Мелкий путался у меня под ногами! – кричал он. – Если и дальше будет путаться, я снова его побью, и ты меня не остановишь, понял, мерзкая пьянь?!» Тогда отец ударил его по лицу и разбил ему нос, а Ролли рухнул на пол, и между пальцами у него брызгала кровь. Мама рыдала, Марша ревела, Дрю забился в угол, а я вопил во все горло, сжимая перевязанную руку. Но Ролли все твердил: «Я снова его побью, пьянь-пьянь-мерзкая-проклятая-пьянь!»

Над нашими головами замерцали первые звезды. Из соседнего номера вышла старушка, подошла к своему дряхлому «форду», достала из него чемодан и потащила в номер. Где-то играло радио. Разумеется, не рок.

– Его неистощимую ярость я запомнил на всю жизнь, – тихо повторил Лебэй. – В школе он дрался со всеми, кто смеялся над его одеждой или стрижкой, и даже с теми, кого только подозревал в этом. Его снова и снова оставляли на второй год. В конце концов он бросил школу и ушел в армию. Времена были не самые хорошие для военной службы – двадцатые. Никакой славы и почета, никаких продвижений по службе, никаких тебе реющих флагов и знамен. Ролли просто переезжал с базы на базу, сперва на юге, потом на юго-западе. Каждые три месяца мы получали от него письмо. Он по-прежнему злился на всех и вся. Любимое словечко у него было «говнюки». Говнюки не повышали его в звании, говнюки оставили его без отпуска, говнюки не могли найти без фонарика собственный зад. Пару раз говнюки сажали его в военную тюрьму. Не вышвырнули его только потому, что он был прекрасным механиком: даже самые старые развалюхи, какими конгресс обеспечивал армию, в его руках преображались.

Я с тревогой заметил, что думаю об Арни – мастере на все руки.

– Но этот талант лишь питал его ярость. Ярость, которая не знала конца и края до тех пор, пока он не купил эту машину.

– То есть?

Лебэй сухо рассмеялся.

– Он чинил военные грузовики, штабные автомобили, транспорт, перевозящий боеприпасы. Даже бульдозеры. Все у него держалось на соплях и веревках, но работало исправно. Однажды форт «Арнольд» на западе Техаса посетил местный конгрессмен. У него что-то случилось с машиной, и вот командир, мечтая произвести на политика хорошее впечатление, приказал Ролли починить его бесценный «бентли». О, мы получили от Ролли длиннющее письмо: четыре страницы, полные чистой желчи и огня. Странно, что от этих строк не загорелись страницы. Словом, через его руки постоянно проходили чужие машины, но до Второй мировой у него не было собственной. Даже после войны он смог позволить себе лишь старинный, изъеденный ржавчиной «шевроле». В двадцатые и тридцатые ему не хватало денег, а в войну у него была одна забота – как бы не подохнуть. Все эти годы он работал механиком и починил тысячи машин, принадлежавших «говнюкам», но своей так и не обзавелся. Потом он приехал в Либертивилль. Старый «шевроле» не смог утолить его ярость, как и «хадсон-хорнет», купленный спустя год после женитьбы.

– Женитьбы?

– Смотрю, он вам про жену не рассказывал? – спросил Лебэй. – Ролли часами напролет рассказывал о службе в армии – о войне и бесконечных стычках с говнюками, – пока собеседники не начинали клевать носом… тогда он мог и в карман к ним забраться, стянуть бумажник. Но про Веронику и Риту он никому никогда не рассказывал.

– Кто они?

– Вероника была женой. Они сыграли свадьбу в одна тысяча девятьсот пятьдесят первом, незадолго до того, как Ролли уехал в Корею. Он легко мог остаться в Штатах – жена забеременела, да и сам он был уже немолод. Но он решил ехать.

Лебэй задумчиво посмотрел на заброшенную детскую площадку.

– Получилось двоеженство. К пятьдесят первому Ролли стукнуло сорок четыре, он давно был женат – на армии. И на говнюках.

Он вновь замолчал. Тишина была мертвая.

– Вы как? – с опаской спросил я.

– Нормально. Просто задумался. О покойниках плохо не говорят, так я хоть подумаю. – Лицо у него было спокойное, но взгляд – мрачный и глубоко уязвленный. – Знаешь, мне больно все это вспоминать… Как тебя зовут? Не очень-то хочется ворошить былое с человеком, чье имя не помню. Дональд?

– Деннис. Слушайте, мистер Лебэй…

– Не ожидал, что будет так больно. Но раз уж начал – надо заканчивать, верно? Я видел Веронику всего два раза. Она была родом из Западной Виргинии. Городок неподалеку от Уилинга. Тогда таких называли «голозадыми южанами», и я бы не сказал, что она была очень уж умна. Ролли полностью подчинил себе бедную девушку и принимал ее любовь как должное. Но она любила мужа – по крайней мере до того страшного случая с Ритой. Мне кажется, Ролли видел в ней не женщину, а что-то вроде жилетки для слез. Письма, которые мы от него получали… Пойми, пожалуйста, он бросил школу очень рано, и эти письма, сколько бы ошибок в них ни было, давались ему непросто. Он вкладывал в них все свои силы, всю душу. Они были его творениями, романами, симфониями. Вряд ли он писал их с тем, чтобы избавиться от яда в сердце. Скорее, чтобы распространить его по миру.

После знакомства с Вероникой Ролли перестал писать. У него появился слушатель, и про нас он забыл. Наверное, в те два года, что он служил в Корее, он писал письма только жене. Я получил всего одно, Марша – два. Никакой радости по поводу рождения дочери в начале пятьдесят второго он не испытывал, только досаду, что в семье появился еще один рот, а говнюки не повышают ему жалованье.

– Неужели его ни разу не повысили в звании? – спросил я. В прошлом году я посмотрел длинный телевизионный фильм, снятый по роману Энтона Майрера «Однажды орел…». На следующий же день я наткнулся в магазине на саму книгу в обложке и купил ее в надежде прочитать хороший роман о войне. В итоге я получил роман не только о войне, но и о мире, да в придачу почерпнул немало знаний о военной службе. Одна из истин гласила: в войну ржавые колесики и шестеренки армейской машины приходят в движение. Как же Лебэю удалось оставаться рядовым спустя столько лет службы и две войны, к тому же при Эйзенхауэре?

Джордж Лебэй засмеялся.

– Он был вроде Пруита из «Отныне и во веки веков». Сначала его повышали, а потом понижали обратно за какую-нибудь провинность – нарушение субординации, грубость или пьянство. Я ведь говорил, что его сажали в военную тюрьму? Один раз за то, что нассал в чашу для пунша перед вечеринкой в форте «Дикс». За этот проступок он отсидел всего десять дней – наверное, руководство сжалилось и решило, что это лишь пьяная выходка, из тех, что они сами не раз отмачивали в юности, когда учились в университете. Они не понимали, не могли понять, сколько зла и смертельной ненависти крылось в поступке Ролли. Хотя, подозреваю, к тому времени Вероника уже могла бы им рассказать.

Я взглянул на часы. Было пятнадцать минут десятого. Лебэй рассказывал уже больше часа.

– Брат вернулся из Кореи в пятьдесят третьем и впервые увидел дочь. Насколько я знаю, минуту-другую он на нее смотрел, а потом вернул жене и на весь день уехал на своем древнем «шевроле» по барам… и бабам. Заскучал, Деннис?

– Нет, – честно ответил я.

– Все эти годы Ролли мечтал только об одном: о новенькой машине. «Кадиллаки» и «линкольны» ему были неинтересны, он не хотел принадлежать к высшему классу – офицерам и говнюкам. Ему хотелось новый «плимут», «форд» или «додж». Вероника иногда нам писала и рассказывала, что по воскресеньям они почти всегда ездили по местным автосалонам. Они с малышкой сидели в старом «хорнете» и читали книжки, пока Ролли обходил очередную пыльную стоянку с очередным продавцом, беседуя о мощности двигателя, расходе топлива и прочих лошадиных силах. Иногда я представляю себе маленькую девочку, растущую под треск пластиковых флажков на горячем ветру все новых гарнизонов… и не знаю, плакать мне или смеяться.

Я снова подумал об Арни.

– Думаете, он был одержим?

– Да. Можно и так сказать. Они с Вероникой начали копить деньги. Точнее, он отдавал их Веронике – боялся пропить. А когда уходил в запой, то мог и с ножом на нее наброситься, требуя на опохмел. Это я узнал уже от сестры, которая иногда разговаривала с Вероникой по телефону. Она, понятно, ни цента ему не давала, и к одна тысяча девятьсот пятьдесят пятому году они скопили около восьмисот долларов. «Помни о машине, милый, – говорила она ему, когда нож в очередной раз оказывался у ее горла, – если пропьешь деньги, мы не сможем купить машину».

– Видно, она и в самом деле его любила.

– Возможно. Только не подумай, что ее любовь благотворно повлияла на Ролли – это все романтическая чушь. Вода, может, и точит камень, но на это уходят сотни лет. А люди столько не живут.

Он как будто хотел сказать что-то еще, но потом передумал. Это показалось мне странным.

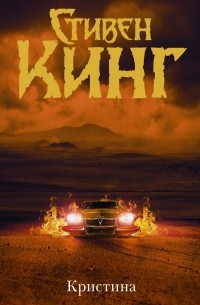

– И все же Ролли ни ее, ни дочку пальцем не тронул. При том что с ножом он к ней подходил вдрызг пьяный. Сейчас много шума поднимают из-за распространения наркотиков в школах, и я, разумеется, тоже против: нечего подросткам разгуливать по городу под кайфом. Только я считаю, что алкоголь – самый распространенный и опасный наркотик из всех существующих, при этом он разрешен законом. Когда мой брат наконец ушел из армии – в пятьдесят седьмом, – Вероника скопила чуть больше тысячи двухсот долларов, да еще прибавь к этому неплохую пенсию по инвалидности (помнишь, Ролли повредили спину? «Все-таки я выбил из говнюков немного деньжат», – сказал потом он). Словом, деньги у них появились. Они купили дом, куда вы с другом недавно наведывались, но первым делом, разумеется, Ролли купил себе машину. Машина была важнее всего. Поездки по автосалонам превратились для него в манию. И в конце концов он остановил выбор на Кристине. Я получил от него длинное, подробнейшее письмо об этой машине. Спортивное купе «плимут-фьюри» пятьдесят восьмого года, и так далее, и тому подобное. Я, конечно, уже ничего не помню, а вот твой друг, ручаюсь, выучил главу о ее технических характеристиках наизусть.

– Скорее, о ее физических данных, – вставил я.

Лебэй печально улыбнулся.

– Да, ты прав. Помню, он писал, что на лобовом стекле была наклейка с ценой три тысячи долларов, но он «скостил» ее до двух тысяч ста, включая встречную продажу старого автомобиля. Ролли сделал заказ, оплатил первоначальный взнос в размере десяти процентов, а потом, когда машина пришла, выплатил остаток наличными – по десять и двадцать долларов. На следующий год Рита, которой исполнилось шесть лет, подавилась и умерла.

От неожиданности я так резко подскочил на стуле, что он едва из-под меня не вылетел. Мягкий учительский голос Джорджа Лебэя убаюкивал, да к тому же я очень устал. От всего этого я наполовину дремал, наполовину бодрствовал, но последние слова подействовали на меня как ведро холодной воды.

– Да-да, – ответил он на мой испуганный и вопросительный взгляд. – Вместо воскресных поездок по автосалонам Ролли теперь устраивал своим девочкам «покатушки», так он это называл. Словечко это он услышал по радио. Помню, в машине он часами слушал рок-н-ролл. Вот и в то воскресенье они всей семьей поехали кататься. И спереди, и сзади в салоне были мусорные мешки. Девчушке строго запрещали мусорить в машине и вообще что-либо пачкать. Она хорошо заучила этот урок. Она…

Он вновь погрузился в странную тишину, а затем немного сменил тему:

– Пепельницы в салоне всегда были идеально чистые. Всегда. Ролли много курил, но пепел стряхивал в окно, и потушенный бычок выбрасывал туда же. Если же кто-то из пассажиров успевал воспользоваться пепельницей, он вытряхивал ее и протирал бумажным полотенцем. Ролли мыл Кристину дважды в неделю и дважды в год покрывал ее воском. Все это он проделывал сам, снимая на время отсек в местной автомастерской самообслуживания.

Я подумал: уж не у Дарнелла ли?

– В то воскресенье они по дороге домой остановились купить гамбургеров в придорожном киоске – «Макдоналдсов» тогда еще не было, только придорожные киоски. А потом случилась беда… в сущности, обычное дело…

Опять эта тишина, словно бы Лебэй раздумывал, что стоит, а чего не стоит говорить – или как отделить правду от собственных домыслов.

– Она подавилась кусочком мяса, – наконец произнес он. – Когда она начала задыхаться, Ролли остановил машину, вытащил дочь на улицу и стал хлопать ее по спине. Конечно, сейчас для этого есть особый прием, прием Геймлиха, весьма действенный в подобных ситуациях. В прошлом году одна молодая учительница в нашей школе таким образом спасла мальчишку. Но раньше… Моя племянница умерла на обочине. Догадываюсь, что в страшных муках.

Голос у него был по-прежнему мягкий и навевающий дрему, только вот спать мне больше не хотелось. Совсем.

– Он пытался ее спасти. Я в этом убежден. И я хочу верить, что ее смерть была случайностью. Ролли в армии привык быть беспощадным, и вряд ли он очень уж любил свою дочь. Иногда, когда дело касается жизни и смерти, беспощадность и недостаток любви могут принести пользу. Они могут оказаться спасением.

– Но не в этот раз, – произнес я.

– В конце концов он перевернул ее вверх ногами и потряс. Даже ударил в живот, надеясь вызвать рвоту. Думаю, он бы и трахеотомию перочинным ножом сделал, если б имел хоть малейшее представление, как она делается. Но он не имел. Рита умерла. На похороны приехали Марша с семьей и я. Последний раз, когда мы собрались все вместе. Помню, я думал, что Ролли теперь продаст машину – в каком-то смысле меня это даже расстроило. Она занимала столько места в письмах Вероники и редких посланиях от Ролли, что стала почти членом семьи. Вот только он ее не продал. Подъехал на Кристине прямо к методистской церкви Либертивилля. Она сверкала новой полиролью и… ненавистью. Она источала ненависть. – Он повернулся ко мне. – Можешь в это поверить, Деннис?

Я с трудом сглотнул и выдавил:

– Да. Верю.

Лебэй мрачно кивнул.

– На пассажирском сиденье сидела Вероника, похожая на восковой манекен. Жизнь, которая прежде била из нее ключом, ушла. У Ролли была машина, у Вероники была дочь. Она не просто горевала по ней, она умерла.

Я попытался представить, что сделал бы на месте Ролли. Допустим, моя дочь подавилась гамбургером на заднем сиденье машины и умерла на обочине. Стал бы я продавать машину? Зачем? Это ведь не машина ее убила, а кусок мяса, застрявший в дыхательных путях. Так зачем же избавляться от машины? Вот только смотреть на нее я бы не смог, потому что от одного вида этого автомобиля меня бы переполняли ужас и горе. Ну, продал бы я ее или нет? Господи, конечно же, первым делом!

– Вы его об этом спрашивали?

– А то! Марша присутствовала при разговоре. После похорон мы вместе подошли к Ролли. Вероника сидела в дальней комнате с братом, приехавшим из Глори, Западная Виргиния. Впрочем, даже если бы она услышала наш разговор, вряд ли мы дождались бы от нее какой-то реакции.

– Что же вы сказали?

– Ну, спросил, не собирается ли он продавать машину. На его лице тут же появилось тупое бычье выражение, которое я отлично помнил с детства. У него было именно такое лицо, когда он швырнул меня на забор, а потом, истекая кровью, обозвал отца пьянью. Ролли сказал: «Это же безумие, Джордж, продавать годовалую машину с пробегом в одиннадцать тысяч миль. Ты прекрасно знаешь, что это невыгодно». Я ответил: «Ролли, если ты можешь сейчас думать о деньгах, то у тебя не сердце, а камень. Неужели ты хочешь, чтобы твоя жена каждый день смотрела на машину, в которой погибла ваша дочь? Да еще ездила в ней?! Господи, брат, опомнись!» Бычье выражение никуда не исчезло, пока он не взглянул на Кристину: тогда его лицо просветлело и разгладилось. На короткий миг. Помню, я еще задался вопросом, смотрел ли он так когда-нибудь на Риту. Вряд ли. В Ролли не было ни капли нежности.

Лебэй ненадолго замолчал, а потом продолжил:

– Марша тоже пыталась его вразумить. Она всегда боялась Ролли, но тут обида за Веронику пересилила страх: та ведь ей постоянно писала, и Марша знала, что она души не чаяла в своей девочке. Когда человек умирает, сказала сестра, родные сжигают его матрас, а все вещи отдают в Армию спасения или еще куда-нибудь, не важно, – главное, убрать с глаз долой все напоминания и как-то жить дальше. Вероника не сможет жить дальше, пока эта машина стоит в гараже. Ролли язвительно спросил ее, уж не хочет ли она облить Кристину бензином и поджечь – только потому, что в ней умерла его дочь. Марша заплакала и заявила, что с удовольствием бы это сделала. В конце концов я взял ее за руку и увел. Больше она с Ролли не разговаривала. Машина была его, и он мог до посинения болтать про пробег и про то, что первые три года ее продавать не стоит, но факт был попросту в том, что он не хотел продавать Кристину. Марша с семьей купили билеты на автобус и уехали, больше она Ролли не видела и даже ни разу ему не писала. На похороны Вероники она тоже не приехала.

Жена. Сначала умерла дочь, потом жена. Почему-то я сразу это понял. Бах-бах. По ногам к животу поползло какое-то холодное онемение.

– Она умерла полгода спустя. В январе пятьдесят девятого.

– Но машина ведь была ни при чем, правда?

– При чем, еще как при чем, – мягко произнес Лебэй.

Не хочу ничего знать, подумал я. Разумеется, я не мог уйти, не дослушав. Потому что эта машина теперь принадлежала моему лучшему другу и потому что она начинала играть в его жизни какую-то странную, прямо-таки первостепенную роль.

– После смерти Риты у Вероники началась депрессия, из которой она так и не вышла. Друзья пытались ей помочь… помочь ей вновь найти свой путь. Но она не смогла. А в остальном все было хорошо. Впервые в жизни у Ролли завелись деньги. Он получал пенсию по инвалидности, пенсию военнослужащего и еще устроился ночным сторожем на местный шинный завод. После похорон брата я туда съездил, но его больше нет.

– Да, они обанкротились двенадцать лет назад. Я тогда был еще ребенком. На месте завода теперь китайский ресторанчик.

– Они стали вдвое быстрее выплачивать ипотечный кредит, да и на ребенка деньги больше не уходили. Но Веронику все это нисколько не радовало, никаких просветов в ее депрессии не появлялось. Самоубийство она совершила весьма обдуманно и хладнокровно. Если бы для начинающих самоубийц написали учебник, ее случай непременно бы в него вошел. Она съездила в местный магазин «Вестерн ауто» – помню, там я когда-то купил свой первый велосипед – и приобрела двадцатифутовый резиновый шланг. Один его конец она закрепила на выхлопной трубе Кристины, а другой засунула в окно салона. Водить машину Вероника не умела, но завести могла. Этого навыка оказалось достаточно.

Я поджал губы, облизнул их и услышал собственный сдавленный хрип:

– Не отказался бы от лимонада, если предложение еще в силе.

– Будь так добр, принеси и мне бутылочку, – сказал Лебэй. – Я от шипучки плохо сплю, но здоровый сон мне сегодня и так не светит.

Я догадался, что мне тоже. Взяв две бутылки лимонада в автомате мотеля, я побрел назад, к номеру Лебэя, но на полпути остановился. С такого расстояния он казался лишь черной тенью на фоне темной стены, его белые носки сияли во мраке, как два маленьких привидения. Я вдруг подумал: «Машина проклята. Точно. Да, прямо как в дешевом фильме ужасов. Смотрите, впереди знак… «Следующая остановка – Сумеречная зона!»

Но это же бред, верно?

Конечно, бред. Я зашагал дальше. Машины не бывают проклятыми, это все выдумки киношников, развлекаловка для субботних вечеров, не имеющая ничего общего с реальностью.

Я отдал Лебэю лимонад и дослушал его историю. В двух словах ее можно пересказать так: «С тех пор жил он долго и несчастливо». Роланд Д. Лебэй остался в том же небольшом доме послевоенной постройки, а «плимут-фьюри» 58-го года поставил в гараж. В 1965-м он уволился с шинного завода. Примерно в то же время прекратил скрупулезно ухаживать за Кристиной и забросил ее, как старики забрасывают часы.

– Хотите сказать, она стояла там с тех самых пор? С шестьдесят пятого года? Тринадцать лет?!

– Нет-нет. Она стояла в гараже. Соседи бы никогда не позволили держать на лужайке ржавую развалюху. Где-нибудь в деревне – пожалуйста, но у вас тут все-таки престижный пригород.

– Когда мы ее первый раз увидели, она стояла на лужайке.

– Да, знаю. Он выставил ее недавно, нацепив на лобовое стекло табличку «Продается». Мне стало любопытно, и я спросил про это у ребят из Легиона. Большинство из них давно потеряли связь с Ролли, но один мне рассказал, что машина появилась на лужайке только в этом мае.

Я хотел что-то сказать и осекся. Мне пришла в голову ужасная мысль: «Какое удобное совпадение». Даже чересчур. Кристина простояла в темном гараже много лет – четыре, восемь, дюжину… А потом в один прекрасный день Лебэй выставил ее на газон – за несколько месяцев до того, как мы с Арни ее увидели – и нацепил на стекло табличку «Продается».

Позже – много позже – я перелистал все газеты с частными объявлениями Питсбурга и Либертивилля за май. Ни одного объявления о продаже «плимута-фьюри» там не оказалось. Роланд Д. Лебэй просто выкатил машину на лужайку дома, стоявшего на не самой оживленной улице, и стал поджидать покупателя.

Тогда я еще не мог этого осознать – по крайней мере не мог осознать со всей ясностью, – однако внутри у меня все похолодело от страха. Лебэй словно бы знал, что рано или поздно покупатель появится. Не в мае – так в июне. Или в июле. Или в августе. Когда-нибудь.

Нет, эта мысль еще не оформилась у меня в голове. Но зато там возник примитивный образ: венерина мухоловка на краю болота, плотоядно распахнувшая зеленые створки в ожидании жертвы.

Правильной жертвы.

– Помню, я подумал, что он испугался проверки зрения, – наконец выговорил я. – После семидесяти их надо проходить раз в год или в два, иначе права не продлят.

Джордж Лебэй кивнул.

– Это было бы в духе Ролли. Вот только…

– Что?

– Я где-то прочитал – хоть убей, не вспомню, кто это сказал и по какому поводу, – что в жизни человечества всегда есть «идеальная пора» для чего-нибудь. Скажем, когда была пора паровых двигателей, сразу несколько ученых изобрели паровой двигатель. Да, патент и славу получил только один человек, но идея словно витала в воздухе. Чем это объяснишь? Только тем, что настала пора таких двигателей.

Лебэй глотнул лимонаду и посмотрел на небо.

– В Гражданскую войну наступила пора броненосцев. Затем – пора пулеметов. Не успели очухаться, а на дворе уже пора электричества, радио и, наконец, атомной бомбы. Эти идеи, казалось, приносило волной какого-то огромного разума… почти внеземного, внечеловеческого разума. – Он взглянул на меня. – Мне страшно об этом думать, Деннис. В этой мысли есть что-то… антихристианское, что ли.

– Хотите сказать, в жизни вашего брата настала пора продавать Кристину?

– Возможно. В книге Екклесиаста сказано, что в жизни человека всему свое время: время насаждать и время вырывать посаженное, время войне и время миру, время разбрасывать камни и время их собирать. Так что если в жизни Ролли было «время Кристины», то в какой-то момент могло настать и время ее продавать.

– Если так, то он это понял. Ваш брат, вы уж простите, был животное. А животные доверяют своим инстинктам.

– Или, может, она ему просто надоела, – подытожил Лебэй.

Я кивнул – в основном потому, что хотел поскорее уйти, а не потому, что мне понравилось такое объяснение. Джордж Лебэй не видел эту машину и не знал, в каком она состоянии. А я успел вдоволь насмотреться. Выглядела она так, словно в этом гараже ее похоронили. Грязная, помятая, лобовое стекло треснуло, бампер отваливается… Ну прямо труп, который выкопали из могилы и оставили разлагаться на солнышке.

Я подумал о Веронике Лебэй и содрогнулся.

Словно прочтя мои мысли, вернее, их часть, Лебэй сказал:

– Мне почти ничего не известно о том, как мой брат прожил последние годы своей жизни, но кое-что я знаю наверняка, Деннис. Когда в шестьдесят пятом он почувствовал, что машину надо убрать, он ее убрал. А когда почувствовал, что самое время ее продать, продал.

Он помолчал.

– Больше мне нечего тебе сообщить. Думаю, твоему другу действительно будет лучше, если он избавится от машины. Я внимательно его рассмотрел, знаешь ли. Мне показалось, он не слишком счастлив, правда?

Я обдумал его вопрос. Про Арни действительно нельзя было сказать, что он абсолютно счастлив. Но до покупки этого «плимута» мне казалось, что он вполне доволен своим житьем-бытьем, что он выработал для себя некий удобный modus vivendi. Пусть не самый веселый, но вполне приемлемый.

– Да, правда, – сказал я.

– Так вот, машина Ролли его не осчастливит. Ровно наоборот. – И, словно прочтя мои недавние мысли, он добавил: – Я не верю в проклятия, привидений и вообще во все сверхъестественное. Но я убежден, что события и чувства людей имеют некий… резонанс. Если обстоятельства необычные, то эмоции, с ними связанные, могут распространяться на все вокруг… как открытое молоко в холодильнике может впитать запах особенно ядреной приправы. А может, и это тоже мои глупые домыслы. Может, я просто хочу спрессовать в бесформенный комок машину, в которой умерла моя племянница и жена брата. Может, я просто жажду справедливости.

– Мистер Лебэй, вы сказали, что наняли человека – присматривать за домом до продажи. Это правда?

Он поерзал.

– Нет. Я солгал машинально. Мне не понравилась мысль, что машина снова окажется в том гараже… найдет дорогу домой. Если там еще остались какие-то чувства и эмоции, то они наверняка сконцентрированы в гараже. И в самой Кристине. – Он тут же исправился: – В машине то есть.

Вскоре я уже ехал по дороге, пронзая фарами окружающий мрак и обдумывая рассказ Лебэя. Интересно, если я расскажу Арни про эти смерти, он избавится от машины? Нет, конечно. В каком-то смысле мой друг – такой же упрямец, как и сам Роланд Д. Лебэй. Очаровательная сцена, которую он закатил родителям после покупки машины, наглядно это доказала. И тот факт, что он, несмотря на побои и издевательства, продолжал ходить на школьный спецкурс по автомеханике.

Я вспомнил слова Лебэя: «Мне не понравилась мысль, что машина снова окажется в том гараже… найдет дорогу домой».

Еще он сказал, что его брат возил машину в какую-то мастерскую самообслуживания. Сейчас в Либертивилле есть только одна такая мастерская – гараж Дарнелла. Конечно, в 50-х их могло быть несколько, но мне слабо в это верилось. В глубине души я понимал: Арни чинил Кристину на старом месте.

Вот именно, чинил. В прошедшем времени. Потому что из-за драки с Бадди Реппертоном Арни боится оставлять Кристину у Дарнелла. Эта дорога в прошлое для Кристины тоже закрыта.

Конечно, никаких проклятий нет. Да и идея Лебэя про резонанс тоже довольно надуманная. Ручаюсь, он и сам в нее не верит. Показал мне старый шрам да еще все твердил про месть. Он просто хочет отомстить машине, только и всего. Ну разумеется!

Да, в семнадцать лет я действительно так думал. Мне предстояло поступать в университет, я не верил в проклятия и чувства, которые остаются и пропитывают собой все вокруг подобно ядреной приправе. Я не верил, что призраки прошлого могут тянуть к нам, живым, свои покойницкие лапы.

Но мне уже давно не семнадцать.