Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Опыт

Серый сегодня белый. Серый сегодня в белом. Пушистый Серый сегодня в белом. Очень высокие выросли елки.

Мне открылись все горизонты.

– Ты читал такую книжку – «Три мушкетера»? – спросил Серый.

– Ну.

– Кровавая книжка. Там всех убивают. А всем нравится. Мне тоже нравятся кровавые книжки, триллеры – не триллеры.

– А мне не очень, – сказал я.

– Есть такие писатели, они чертей нагоняют, – сказал Серый. – Давай залезем куда-нибудь высоко-высоко.

Мы полезли на Останкинскую башню. Посмотрели сверху вниз.

– Что ты видишь? – прокричал Серый, борясь с горным ветром.

– Ну, понятно, – сказал я, держась за башню. – Россия и есть триллер.

– А я тебе что говорил? – обрадовался Серый. – Триллер! Хреново написанный! На газетной бумажке! В глупой обложке! Не оторвешься! Не знаю, мне нравится.

– Давай поедем в святую Русь, – сказал я.

– На электричке? – спросил Серый.

– Как хочешь.

– На электричке я не поеду, – сказал Серый. – Я билет не люблю покупать, а без билета мне ехать не хочется.

– Давай я тебе куплю билет.

– Ну, купи.

– С какого вокзала?

– Да мне все равно, – удивился Серый.

– До какой станции?

– До любой.

Одних – среда заела, другие – среду заели. А вот и Серый.

– Что-то у меня все совпало, – почесал в затылке Серый.

У Серого умерла мать. От нее остался смертный узел.

Хрясь! Хрясь! Хуяк! Хрясь!

Мутным взором Серый посмотрел на птичку.

– Юрий Петрович! – старший лейтенант Млечина весело посмотрела на шефа. – У нас в подразделении думают, что Серый во всем виноват.

Серый страстно поцеловал Млечину в губы.

Серый прибил капотом Юрия Петровича.

Серый накрасил невесте с зубами щеки свеклой.

– Так будет лучше, – заметил он.

– Я – красивая, – радостно дыша, сообщила она. – Меня на Курском вокзале два солдата приняли за проститутку!

– Ты и так блядь, – присмотрелся Серый. – Сведи бородавки с лица.

– Это родинки, дурачок, – объяснила невеста с зубами.

Серый угнал самолет в Стамбул.

– Жарко – не холодно, – сказал он невесте на прощание.

– Какое прекрасное здание! – сказала невеста.

– Петровка, 38, – сказал Серый.

– Давай тут жить, – сказала невеста. – Это красивее Зимнего дворца.

Серый ел яблоко. Кусал, жевал, проглатывал, снова кусал.

– Серый, здравствуй! Ты куда?

– Я всегда на распутье, – ответил Серый.

Серый – веселый. Серый – смелый. Серый – страсть убивать.

Россия меня загрызла вконец. Боже, как надоела! Она срет по ногам. Она срет. Мы срем.

Один из главных парадоксов моей жизни – отношение к России. Русский до мозга костей, по всем линиям и диагоналям, я уткнулся в проблему России и не смог для себя ее разрешить. Я никогда не хотел из нее уезжать, хотя ненавидел режим. Я не хотел уезжать, потому что, в отличии от диссиденствующих друзей, представлял себе Запад. Они бежали из России, как собаки, случайно сорвавшиеся с цепи.

Я не уехал, хотя знание языков, западные связи и внутрисемейные обстоятельства способствовали. Бедные родители, особенно, мама, многие годы вели в семье душеспасительные антиэмигрантские разговоры. Много позже я узнал, что меня собирались выслать по системе Солженицына, но не выслали, не знаю почему. Я бы вполне справился с жизнью на Западе, не смотрел бы на него снизу вверх. Я никогда не примыкал ни к одному идеологическому движению, включая западничество. Западник на Западе – растворяющийся субъект.

Я остался в России. Надежда – плохая спутница писателя. Начало реформ было связано с надеждой. На счастье, она была недолговечной. Надежда на то, что в России не исчерпан человеческий потенциал, оказалась слишком прекраснодушной. Россия не принадлежит к культурам, способным к самоопределению. Это исторически нечестная страна. Она покоится на лжи. В России можно прожить только на лжи, включая гуманистическую ложь интеллигенции.

В стране вечной мерзлоты население не справилось с климатом, не нашло существования, которое бы преодолело враждебность природы к человеку. Зима не обыграна в русском сознании как полноценное время года и, несмотря на все зимние праздники, не обжита человечески. А другого времени года у нас нет. Лето кончилось вчера, не начавшись.

Коллапс жизни в коммунальной квартире – русский не коммунален. Коллапс русского коммунизма – русский не любит людей. Он – человек необщинный и, в основе своей, необщительный. Русский не врос в мир, как немец. Он летит, парит над миром. Русский не овладел миром, не справился с ним и провис. Из этого «провис» возникла русская духовность.

Бесценен опыт полного неудачника.

«Зачем?» – центровое русское слово. Оно тычется в смысл. Без него нет ответа, на него нет ответа, потому что безбытийность – русское дело.

Все бросить – и пойти.

Русский – не путь; он – дорога.

Русская духовность – беседа о бренности. Но русский – вынужденный аскет. Не справившись с миром, он говорит о тщете мира. Он отворачивается от мира, обиженный, и культивирует в себе обиженность, подозрительность к миру как дорогую истину в последней инстанции.

– Мой грех, – сказал отец Сергий, вставая со стула. – Я думал: ты хуже!

– Прости, святой отец! – взмолился я. – Я и в самом деле хуже! Я люблю есть сырые человеческие мозги. Открываю чашку черепа и ем их ложкой. Как икру.

– Ну, иди, иди с Богом, – посуровел отец Сергий.

Русский не меньше немца чтит порядок, но немецкий порядок возвышает немца над другими народами, а русский порядок доводит русского до уничтожения. Русский идет по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и что он порочен.

Русский – радикально неисторичен, и в этом – его самобытность. Он все время сбивается и, начав об одном, говорит о другом, не держит мысль. Видимо, он боится мысли. Не справившись с миром, он гадит в мире. Он антиэкологичен. Мир превращается в помойку, и, если бы не власть, русский бы уже давно утонул в отходах. Он – механический богоносец.

Закон приходит в противоречие с самыми кровными интересами русского, противоречит идее выживания: от нищенского «не помереть с голоду» до общемещанского «свести концы с концами». Нет сил, времени оглянуться вокруг. Отсюда – наплевательское отношение к планетарным и районным делам. Русский затравлен, замучен, задрочен. То скаля пасть, то виляя хвостом, он ждет для себя оправдания.

У русских яркие свистульки. Все вокруг – кудрявое, в завитушках. Серый объявил поголовную амнистию. Пришел к власти и всех выпустил из тюрьмы. Но потом передумал и всех посадил снова в тюрьму.

– Так надо, – сказал он. – Так проще править.

– Павловская слобода, – ответил я. – Уйдем с головой в любовь?

– Не помешает, – согласился Серый.

– Давай отвяжемся, – сказал Серый, беря в руки «калашников».

– Ну, давай.

– Люблю убивать, – признался Серый. – Люблю, когда они боятся умирать, трепещут, на все согласные, ноги лижут, писаются, как щенки, раком становятся. А ты делаешь вид, что вроде уговорили, не буду стрелять, а потом стреляешь им прямо в лицо. Мозги летят, как брызги шампанского. А девчонок насиловать? Дрожат, за писечку держатся. Руки по швам, бляди! Жопу врозь, говнюки! Мальчишки мои! Не знаю, мне нравится.

Я молча вздохнул.

– Люблю бить ногами, – продолжал Серый, – давай будем жить, как положено. Возведем детские сады, вскопаем огороды, взопрем, пророем туннели, как какие-нибудь итальянцы, соорудим кольцевую дорогу. – Серый снял кепку, утерся, высморкался. – Но смешнее всего, конечно, сбивать пассажирские самолеты. Они летят себе ночью, завернувшись в пледы, с апельсиновым соком в руках, стюардессы ходят туда-сюда, ни о чем не подозревая. А ты – хуяк! И они падают вниз без парашютов. От удара с них облетают одежды. Как с клена. И они падают, голые, в море. А еще! Будь я главарем военной хунты, ну, например, аргентинцем с усами и саблей, я бы выкидывал врагов-депутатов с вертолета. Чап-чап-чап, летит вертолет. А я выкидываю врагов-депутатов. Одного за другим. Над океаном. Без парашютов. Не хотел бы оказаться в их положении.

Мы стали налетчиками. Мы стали насильниками. Насиловали, как джазисты, во все дырки. Бомбили деревни и города, давили поселки городского типа, бабы выли, мы взрывали газовые плиты. Все насиловалось легко, все разваливалось непринужденно, как будто только и ждало дня развала. Русская земля лежала готовой для опустошения. Дома падали, как домино. Природа брезгливо стряхивала с себя русскую халтуру. В Смоленске сравняли с землей собор. В Ярославле спалили милицейский участок. Приехали пожарные. Из шлангов едва капала вода.

– Помогите! – смешно махали руками менты.

– Начальник, забери свой труп! – кричал в ответ Серый командиру блюстителей порядка.

Мы надели тельняшки и дали в их память благотворительный концерт. Мы гоготали. Бросились на Москву. Перерезали правительство, запретили почту и телеграф, взяли банки, объели аптеки. Дума вывесила красный флаг. Мы только усмехнулись.

– Давай пытать людей? – предложил Серый. – Будем озорниками.

Стали пытать. Утюгами, паяльниками, щипцами, капали капли на макушку. Пытали по-всякому.

– Ты посмотри, как они красиво страдают! – любовался Серый, ломая русские кости, позвоночники, черепа. – Нет, только глянь! Выносливы и неприхотливы. Цены вам нет, – обращался он к мученикам.

В ответ русские дико орали. Никто не ушел от пытки. Все сознались во всем.

– У меня мечта. Иногда так хочется быть медсестрой, – сказал Серый, перевязывая мне раненую руку после утреннего налета. – По головке гладить людей.

Возле урны стояла пустая бутылка. Мы бросились к ней наперегонки. Я – быстрее, Серый – опытнее. Он подставил мне палкой подножку, а потом той же палкой откатил бутылку к себе.

– На, – сказал он мне, улыбаясь. – У тебя нет. Возьми.

– Серый, – благодарно промолвил я.

– Конечно, в нашей коммуналке был закон тайги, – покачал головой Серый. – Но когда приходили похоронки, все забывали о драках, о том, что мы евреев звали жидами. Мы хотели помочь, кто чем мог, понимаешь?

Мы написали на радио письмо с просьбой исполнить нашу любимую мелодию, но не сказали какую. Мы добрым словом вспомнили родителей. Мы выебли мумию Ленина в мавзолее. Поужинали и пошли спать до утра.

Серый сидел на куче и думал. Он думал, но не мыслями, а так, непонятно как, широко. Он не делал разницы между разными вещами. Мимо шли люди.

Серый получил задание поклеить обои к четвергу. Милиция не работала. Серый сам вел расследование. Утром Серый пошел на завод.

Серый оделся в темно-серое. Дети оделись в темно-серое. Зажгли свечи. Святки. Святцы. Задымило сцепление. За ужином Серый ел темно-серых детей.

– Все анекдоты о Чапаеве сочинил я, – сказал Серый.

– Так уж прямо и все? – не поверил я.

– Все до одного, – сказал Серый. – И те, что не сочинил, я тоже сочинил.

– Да ты самозванец!

– Да, – сказал Серый, – и горжусь этим. Идея самозванства извела Россию до такой степени, что она ее создала.

Серый на землю серит.

– Александр Иванович, хотите чаю?

Серый на землю серит.

– Не откажусь.

– Вам с лимоном?

Серый на землю серит.

– Не с апельсином!

Серый взял в руки красный флаг и пошел куда глаза глядят.

Серый мутным взором посмотрел на еврея.

Серый встретился с пидерастом и перекрестил его.

Серый сел в электричку и поехал замаливать грехи. Мы решили стать монахами. По дороге поезд сошел с рельсов. Это были уже не вагоны, а сплошной баян. Мы отделались ссадинами.

– Что за знак? – Серый вылез из сломанной электрички, плюясь зубами. – Ехать дальше или возвращаться домой?

– Давай поедем дальше, – сказал я.

– Ну, давай, – сказал Серый.

И мы стали на минуту монахами.

– Юрий Петрович! Давайте сегодня возьмем Серого.

– Давайте!

– А как?

– А как знаете.

Серый остудил пыл вождя.

Мамы нету. Папы нету. Никого нету. Народу – много. Серый знает: чтобы выжить, нужно все предать.

Серый может не бриться. Серый может не стричься. Серый острижен наголо. Серый не чистит зубы. У Серого мало зубов. Серый волнисто летит над страной. Огибает в полете разные облака. Держит курс на Восток. Цари не в счет. Серый издевается. Серый измывается. Серый изгаляется. Серый изводит Серого. Серый понял, что выхода нет. И всем хорошо. Отбили почки.

Застрочил пулемет.

– Наши?

Все как-то смешалось.

Шли татары через реку. Серый шел через Волгу в мороз. Брови в снегу. Навстречу – татары. Ну, кончилось все компромиссом.

Серый откусил ухо и другие излишества.

Серый устроился работать в колхоз. Закурил. Купил валенки. Наступила пора урожая.

– Юрий Михайлович! Серый летит на Восток.

– Меня это не касается, – резко ответил Юрий Михайлович.

Серый купил на рынке время. Покупное время стало тяготить Серого. Всю свою жизнь Серый собирался начать новую жизнь.

Серый нежнеет, когда все мреет.

– Верно, – похвалил Серый. – Сзади – пес. Впереди – Христос. Кто придумал?

– Блок.

– Накормите отрубями.

Блока поволокли.

– Чаадаев! – вскричал Серый. – Щенок!

Чаадаев закрутился, превратился в морскую свинку. Серый захохотал:

– Ладно, ошибся! Кто следующий? Победоносцев? Александр Третий? Владимир Ульянов? Пошли вон – в песочницу!

Те стали играть в куличики.

– Так-то лучше, – сказал Серый. – А где Константин Леонтьев? Что-то я не вижу его сегодня.

– Я тута! – сказал Константин Леонтьев.

– Дай прикурить.

Константин Леонтьев бросился с зажигалкой.

– А где твой кореш? – полуртом сказал Серый, прикуривая папиросу.

– Кореш?

– Ну, эта противная рожа! Розанов!

– В больничке.

– Триппер? Сифилис? Может быть, СПИД? Веховцы! – заорал Серый. – На выход! С вещами!

Профессора высыпали на плац.

– Ну, что, хуесосы? – сказал им Серый. – Где ваши шляпы? Вопрос на засыпку: что такое долг?

Профессора закивали:

– Долг перед родиной.

– Долг перед родителями, – сказали профессора.

– Врете! Я никому ничего не должен! – сказал Серый охране. – Всех расстрелять, а этого четвертуйте!

Он ткнул пальцем, не глядя, в одного из них.

– Они все здесь такие, – сказал Серый, обращаясь ко мне. – У нас очень много всяких деятелей.

Ахматову выволокли на порог дома без всякой одежды.

– Народ мудрее власти! – завопила голая храбрая женщина.

Я жадно к ней пригляделся.

– Какое тяжелое заблуждение, – содрогнулся Серый.

– Губители! – возвестила Анна Андреевна.

– Перебить ей нос! – приказал Серый охране. – И одеть потеплее!

– Вот ты говоришь: жалко, – вздохнул Серый, расстегивая телогрейку. На груди, как панорама Бородинской битвы, развернулась барочная татуировка. – А я считаю, русские должны мучиться. Так у них на роду написано. Большими буквами. Русские должны мучать русских. Богатые – бедных, и наоборот. Все должно быть путем. Это летный закон самоистребителей. Так тут положено.

– Серый, – спросил я, – зачем?

– А хуй его знает, – весело ответил Серый. – Ты думаешь, я не читал того же Чаадаева? Чаадаев вскрыл вены России. И Победоносцева читал. Сухо, но убедительно. Это я Ульянову кликуху придумал – Ленин. Да, я поощряю бандитов. Да, я превратил эту страну в братскую могилу. И это еще не конец. Веселиться – так веселиться. Давить сок – так давить до конца. Здесь все можно. А посмотри, какая у нас молодежь – я тебе скажу: нарядная молодежь. Все взорвем! Оторвем яички! Пусть падают с небес самолеты и вертолеты! Пусть растащат по домам все рельсы! Пусть сушат сухари. Страна сушеных сухарей. Это в генах. Не знаю, мне нравится.

– Пошли смотреть трупики, – предложил Серый.

– Страшилка, – смешливо поежился я.

Но ошибся. Глубокая заморозка пришлась всем по душе. А Маргарита Ивановна резко обернулась ко мне и сказала:

– Меня не проймешь никаким Интернетом. Я всегда жила под виртуальной звездой первого бала Наташи Ростовой.

Серый так резко обернулся к ней, что у него свалилась шапка, и посмотрел, как водится, не в глаза, а в даль:

– Русская духовка – это и есть пятизвездочный морг.

Я, в свою очередь, тоже резко обернулся на эти слова. В меня вошел запах лука.

– Беги в свою Америку, – сказал Серый. – Вот тебе последний шанс.

– У нее такие глаза, – сказал я. – У наших баб нет таких глаз. Ты, говорит она мне, непредсказуемый. Вчера ты больно хватал меня за руку. Сегодня ты мягкий и грустный. Ты, говорит, меня поражаешь. Но раз уж мы перешли на сексуальную территорию, ты, пожалуйста, не делай мне больно.

Серый по-бандитски надавил мне на горло.

– Где ты видел такие малиновые закаты? – заорал он, подтаскивая меня к окну.

– В Мексике.

– В какой такой Мексике?! – заорал Серый.

– Ну, чего ты? – сказал Серый. – Россия – выдумка.

– Вместо того, чтобы отсюда бежать, я погружаюсь в эту выдумку с головой.

– Чем американская пизда отличается от русской? – задумчиво спросил Серый.

– Американская, – сказал я, – это особая организация материи, а русская – разбазаривание.

– Бляди, тихо! – завопил Серый. – Мы теперь познаем силу денег, – усмехнулся он. – Настрогали новых людей. Смешно. Не соскучишься.

– Сейчас русские, – поддакнул я, – жадно начинают любить деньги. До них наконец дошло, что не знание, а деньги – убойная сила. Открыли этот закон и думают, что они – первые. Очень удивляют иностранцев своей страстной жадностью до денег.

– Все равно встречаются бессребреники, – заметил Серый.

– Вот, говорят, бандиты, русская мафия, – зажмурился Серый, – но почему рождается гордость за родину, когда узнаешь, что половину Лазурного берега скупили русские, что они все скупают, не спрашивая цены, почему меня тешит этот размах?

– Мне на Цейлоне директор гостиницы говорил, – откликнулся я, – что две русские девчонки на Рождество за ужин потратили больше, чем сто немецких туристов. Пили шампанское за тысячу долларов.

– Я хочу открывать бизнес с русскими, – сказал цейлонец.

– Ты буддист? – строго спросил его Серый.

– Да!

– И откуда берется этот русский размах? – сладко зевнул Серый.

– Я не хочу быть вкусом месяца.

А у самой глаза блестят. Последний раз пришла домой на ужин в черном. Глаза не блестели. Большая Американская Зая меня зацепила. Между тем меня понесло в национальный круговорот, закружило. Я понял, что поиски Серого до сих пор, несмотря на всю теоретическую необходимость, были блажью.

Я привык к устойчивости неродных явлений. Я столько времени был с краю, а тут бросился во все тяжкие, окунаясь в нетвердость русской материи, с пятнами по бокам, с разбросом понятий. Я променял порядочность на приблизительность, расчет – на теплоту, но был ли в самой теплоте расчет, я не мог разобраться. Незаконная связь обретала реальные черты.

Меня затягивало. Мне стало трудно отбиваться. Мой долгострой, наконец выстроенный и внешне выглядевший успешной архитектурой, дал трещину. Я боялся удешевления доступного удовольствия, в которое я все равно добавлял частицу запретного.

– Надо уметь тосковать, – сказал Серый. – Давай потоскуем.

– Это как? – спросил я.

– Тоска – это русская медитация, – сказал Серый. – Только вместо того, чтобы на чем-то сконцентрироваться, нужно рассредоточиться. Но даже когда полностью рассредоточишься, не спеши тосковать. Ты услышь сначала в себе далекий вой. Каждому русскому свойственно слышать этот вой, он – неотъемлемая часть осеннего дождя, пугливо доверчивой нищеты, унылого безрадостного вида. Есть такое старое слово «погост» – оно наводит на далекий вой. Далекий вой ничто не отменит, ни деньги, ни любовь. Но это только начало. Неясные каракули тоски. Не спугни далекий вой напрасным шевелением членов. Замри. Пусть вой приблизится. Тогда ты услышишь серебряный вой. Это хороший вой, но ты все равно никуда не спеши. Серебряная тоска – хроническая, пожизненная, полноценная. Она – стеснение духа, томление души, мучительная грусть. Но это тоже еще не все. Ты позови к себе золотой вой. Жди, когда прийдет к тебе золотой вой. Это всем воям вой, близкий, негромкий вой. И тогда в тебя поплывет золотая тоска. Ты отдайся ей, не как женщина и не как минерал, а как умирающий. Золотая тоска – предсмертная полоса. Зависни между двух миров по-предсмертному. Вбери в себя всю золотую тоску без остатка.

Когда я смотрю на Алексея Матвеевича, Федора Максимовича, Ларису Владимировну, Василия Михайловича, Дмитрия Васильевича, Ирину Никаноровну, Софью Ивановну (если она еще не умерла), ди-джея Элеонору, на моего механика Володю и на сторожей из гаража «европейским» взглядом, мне кажется, что они – уроды.

А стоит мне на них посмотреть русским взглядом, то – никакие они не уроды.

Вот так я и существую: то уроды – то не уроды.

В других странах люди не мешаются под ногами. Они обычно приятны в обращении. Я не беру в пример Берлин или Нью-Йорк, там свои проблемы, но, как правило, западные люди не агрессивны. А, главное, на уровне ежедневных понятий я их понимаю. Я тоже за круассаны с абрикосовым конфитюром на зав трак. Больше того, я – их. Я ценю их оболочку, физическую и понятийную. Мне нравится, как они одеваются. За ними вкус.

Я офранцузил Россию и обрусил Париж. Всего того, что я ношу в себе, на самом деле нет. Я выдумал оба мира. В себе самом я их скрестил. Я, видимо, тот самый русский европеец, который и не европеец, и не русский.

У меня получилось то, что не получается. Можно ли меня считать удачным гибридом? Я потерял возможность абсолютных критериев. Поскольку два мира не совпадают, я ощущаю превратности морали.

Я тех вижу, как своих, и умею с ними справляться, но я и русских вижу, как своих, и тоже (хотя хуже) справляюсь. На перекрестке Монпарнаса и Распая я – свой, но только непонятно, для кого. Я хочу жить на два дома. Мне тесно в том и другом мире. Мне нужна хотя бы поочередность, лучше бы – совместность, в идеале – совместимость. Последнее я не нашел. Но я все равно не их, потому что мне там чего-то не хватает.

Это как профессора литературы. На первый взгляд – свои люди. А на второй – чужие и мертвые.

Русская шапка – хитрый предмет. В ней тяжелая магия звериного меха. Русские головы полгода покрыты тушками убитых кроликов, сусликов, выдр. Это даром не проходит. Когда долго гладишь меховую шапку, будишь предсмертный испуг животных. В лучшем случае, шапка годится для обороны. Шапку можно пустить по кругу. Но русский верит, что он всех закидает шапками. На самом деле – не получается. Я бы хотел очистить Россию от шапок. Она могла бы быть чудесной страной. Веселой, хлебосольной. Каждый день – Новый год. Но Россию нельзя очистить от шапок. По крайней мере, в обозримом будущем. Скорее всего, никогда. Иначе все умрут. Приходится жить в этой меховой стране.

Даже неграмотный иностранец знает, что русский надеется на авось. «Авось» – вводный расчет на везение. Когда-то, возможно, так и было. Но теперь «авось» – неприятное понятие, шелуха пословицы, свет потухшей звезды. Русский уже ни на что не надеется. «Авось» устарело, как «сударь».

Русское хлебосольство всегда отдает обидой. Почему русский так страстно хочет напоить гостей? Раскрасневшаяся хозяйка кормит на убой. Салаты – горой. Пироги сменяются пельменями. Имя им – легион. Хозяин подливает. Это что за ритуал? Зачем нафаршировывать гостя? В чем он провинился? Пусть гость уйдет обожравшимся, с выпученными глазами. И пьяным, чтобы хвататься за стены, блевать винегретом. Пусть гость икает всю ночь.

Мечта русского хлебосольства – икота. Если гость икает, значит, он повержен, с него сорваны погоны. В икоте все равны, солдаты и генералы. Русское хлебосольство по своей задаче эгалитарно. Всех уравнять икотой. Похоже на ленинский лозунг. Это настораживает. В этом есть грубая проказа растления и убийства.

Да, ты победила. Американок. Итальянок. Всех. Но ты не победишь мою русскую тоску.

Помимо бесчестия, русские расположены к нежностям. Они до ебли мяукают, после ебли – воркуют. Русские слащавы и пафосны. Тонна жирного крема. Женщины называют мужчин «котик», а те им в ответ – «моя зая». Матери сюсюкают. Во всем задушевность и клич умиления. Но это никому не мешает бить друг друга ногами. Резкое, ничем не обоснованное изменение настроения – основа здешней шизофренической жизни.

Русская природа – жалостливая. От всякой излучины пахнет грустью.

Маргарита Ивановна думает, что социалистический реализм – отрыжка советской идеологии. Другие считают его большим национальным стилем. На самом деле социалистический реализм точно отражает народные идеалы счастья, справедливости. С этим ничего не поделать.

В России есть счастливые семьи, но они скрываются от народного гнева. Русские – плохие отцы. Они упускают из виду своих сыновей. Дочки им не пригодны для жизни. Русская семья настроена на трагедию. Кого ни возьми. Русские считают, что муж важнее жены.

В русском мире семья взята под сомнение. Это, как правило, недружная семья. Переход женщины из невесты в жены сопровождается актом позорного унижения. Мужик не любит своей бабы. У русских считается не очень приличным любить свою жену. Серый тоже был невысокого мнения о бабах и не скрывал.

– Баба сладка только поначалу, – говорил Серый. – Ты слишком увлекся бабами. Много лет просрал.

– Бабы спасли Россию, – сказал я.

– Что значит спасли? – посмотрел на меня Серый. – Зачем ее спасать?

– Послушай, – сказал я, – зачем вообще что-то делать?

– Делай ровно столько, чтобы ничего не делать, – сказал Серый.

Как обращаться с русскими? (инструкция для шпионов)

Грегори Пек писал инструкцию для шпионов, которая состояла из ста трех пунктов.

«Как все другие люди, – писал Грегори Пек, – русские обидчивы, но их обидчивость принимает безумно активную, ярко выраженную форму».

– Что вы делаете, Грегори?

– Я пишу инструкцию для шпионов, которых засылают в Россию.

– Не могли бы вы ознакомить меня с этой инструкцией?

– Охотно. «Русского можно вычислить где угодно по тому, как он ест суп. Обычно люди поднимают ложку ко рту. Напротив, русский не ест, а хлебает суп, низко склоняя лицо к посуде. Он пресмыкается перед супом».

– Оскорбительно, но верно, – признал я.

– Еще бы не верно! – драматически вздохнул Грег. – Хотите еще?

– Спасибо, мне хватит.

– Тем не менее я прочту: «В сопоставлении с западными людьми русский, как правило, выражает свои мысли таким способом, словно он страдает удушьем». – Грег не выдержал и сделал сравнение: – Русские давятся словами, как бифштексом. Вы слушаете дальше? «Но если русский начал говорить, не спешите прерывать. Дайте ему занять площадку. От говорения русские испытывают сильное воодушевление, не контролируют, что несут. Не торопитесь с недоумением, а только потакайте, потакайте. Узнаете много интересного».

– До свидания.

Красота России (инструкция для шпионов)

– «Вы приехали в Россию в первый раз и не знаете, с чего начать. Присмотритесь к русским. Они покажутся похожими на вас, но не спешите».

– А где же о красоте?

– Пожалуйста. «Есть разные точки зрения на то, красива ли Россия. Сами русские обычно относятся к России со смешанным чувством. К этому нужно привыкнуть. С одной стороны, русские считают красоту России блеклой и невзрачной, в лучшем случае выделяя внутреннюю прелесть страны. Вместе с тем они удавятся за свою вечную мерзлоту». Ну как?

– Я с удовольствием помогу вам переделать ваши мысли.

Красная площадь – проверка на вшивость. Если она вам нравится – значит вы стопроцентный мудак. Если не нравится – значит вы тоже стопроцентный мудак. Заколдованное пространство. На Красной площади много празднично одетых мудаков гуляет в разные стороны.

– Они как будто пришли на парти, – говорит мне Большая Американская Зая.

Конечно, мудаки одеты по-особенному. Девушки, например, любят прозрачные кофточки. Красная площадь – это встреча Востока и Запада, кончившаяся поражением обеих сторон.

Кого русские считают за своего?

Русский быстро разбирается, кто свой, а кто не свой. Свой – это тот, у кого остолбеневшее лицо.

Серый выпал из своего измерения. Сижу и плачу, что убили царя. Зато приятно, что мучали царевен. Охрана подглядывала, как они ходили на двор писать и какать. И кричала:

– Садись на корточки, суки! Показывайте нам, рабочим, ваши царские жопы.

И те показывали, сидя в белых снегах в кроссовках.

– Знатные дырки, – дивились охранники. – Не то что у наших невест-засранок.

А маленькая Анастасия даже кончала от таких разговоров с рабочими, страшно волнуясь грудью, штормя всем телом и плача, как чайка, при сильном оргазме:

– Аморе мио!

Она до сих пор живет на Урале, для конспирации сохранив фамилию Романова.

– Куда вы делись? – беспокойно спросил Саша. – Что у вас с глазами?

– С глазами?

– Они запрокинулись.

– Саша, не надо! – вяло обозлился я. – Всё на месте.

– Вы его видели?

– Ну.

– И как?

– Улет. Да нет, ничего особенного.

– Держите себя в руках.

– Саша, это как стоишь на балконе, внизу море и тысяча солнечных зайчиков.

– Вы сильно не очень.

– Чайник-чайник, я – улет!

– Эй! Берегите правоохранительные органы.

Во все времена люди радовались чужому горю. Но многие народы научились это скрывать. Только не русские. Русских не остановит смерть. Они не считают смерть достаточным поводом, чтобы закончить сведение счетов. Они и о покойнике скажут страшные гадости. Девки любят, когда других девок кидают парни. Это в кайф. В самой теплой компании невеста с зубами залепит подружке такую гадость, что обе закачаются от сильных чувств. Русские вообще любят говорить друг о друге гадости. Я и сам этому подвержен. У меня сладостно замирает сердце, когда я узнаю о смерти в среде знакомых. Возникает даже эйфория.

Отличительной чертой русского является его способность делать гадости. Вообще – гадить. У русского кругом все виноваты. Он человек хмурной.

Иностранцы, в общем, мало что поняли в этой стране. Наиболее искренними иностранцами я считаю пограничников, которые русских подозревают во всем и правильно делают.

– Слава богу, что это не я, – сказала мне стареющая популярная писательница, узнав о смерти молодой актрисы.

Мы сидели на пляже в Сочи.

– Такое ощущение, – продолжала она, – что жизни стало больше. Вы не думаете?

Многие тонкие деятели считают, что русских очень исказило советское время. Раньше они были другими. Действительно, разглядывая дореволюционные фотографии, понимаешь, что тип человека качнулся не в лучшую сторону.

Особенностью групповых портретов дореволюционной поры была умеренная вменяемость и скромная адекватность. Правда, люди бедных сословий на фотографиях выглядели взъерошено, а на рождественских открытках – не в меру глазасто. В целом же держались усато, восточно, как будто не понимали, кто они такие, не собирали себя воедино. Это был не распад личности, а ее мягкое полуотсутствие.

В советские времена групповые портреты постепенно меняются в сторону «морды». Морда – не просто грубость. Морда – лицо низшей пробы. Его не жаль потерять. Морда – защитная маска, противогаз, сначала наброшенный ради смеха, затем надетый от беспокойства, потом приросший к лицу и ставший наступательным оружием. У моего знакомого, Виктора Павловича, морда, например, кирпича просит, плечи – широкие, но покатые, а ручки – маленькие. Все это вместе говорит о русской изворотливости.

Гэпэушники, доярки рвутся к обретению морды и добиваются ее. Профессора, зубные академики, артисты отстают, но тоже подтягиваются, и к концу 30-х годов сложилась всесоюзная морда лица.

Сравнив эстонцев с финнами, поляков с белорусами, видно, что строй калечит лица пропорционально личной затравленности. Но, с другой стороны, процесс советизации затянулся на долгие годы и, как ни странно, пережил Сталина.

Произошел бытовой столбняк. Элементы «модерна» отразились не только в бессменном логотипе «Правды», но и в сегодняшней раскраске ментовок, тюрем, коммуналок с делением стен на два цвета при разделительной полосе. Остановились нравы. Еще в 50-е годы (судя по фильмам, книгам, по детским моим воспоминаниям) люди сохранили кое-какие дореволюционные привычки, навыки поведения. Они были еще вежливыми (Кюстин вообще – возможно ошибочно – считал русских более вежливыми, нежели французов), обращались к матери и невестам на «вы» (см. фильмы), даже некоторые супруги говорили друг другу «вы». Сохранялся еще профессорский тип, морда, но с бородкой, подлец, но с куриным бульоном и вермишелькой. Французский язык к тому времени выветрился, но музыкальное образование гнездилось в хороших семьях.

Пережив Сталина, общий дух страны рухнул как раз тогда, когда, казалось, ему бы снова петь и танцевать. Впрочем, внутренний источник русских морд обозначился задолго до революции. Страна не шла.

Невеста стояла поперек жизни с буро-малиновым дуршлагом в руках. Серый стоял вдоль жизни с пустыми руками.

Китаец смеется, сообщая о смерти отца. Это шокирует, если не знаешь: так принято. Русская мутность в том, что нарушено понятие «принято». Правила игры настолько подвижны, что подвижность кажется правилом.

Русский славится необязательностью. Пообещает – не сделает. Это потому, что он занят гораздо более важными делами. Ему важно сохранить отсутствие линейного способа существования. Он необязателен, иначе он разрушится как русский. Это система национальной самообороны, особый вид карате.

Русский необязателен даже тогда, когда это явно нарушает его интересы. Ключевое условие деловой активности «работает» в России нестандартным образом. Человек-тормоз, русский одержим своими внутренними идеями, чувствами, настроениями, что создает впечатление ушибленного сознания. Помимо того, русскому постоянно что-то мерещится. Все это сводится к неуравновешенному, разбалансированному поведению. Самое простое дело вырастает в проблему.

С русским, когда вступаешь в беседу, это совсем не так, как с иностранцем. У них обычно отделываются доброжелательством, а у нас – нужно ключ подбирать. Один известный немец рассказывает в своем московском дневнике 1920-х годов, как не мог договориться со швейцарами гостиницы, чтобы его разбудили. Если проснемся, разбудим, а не проснемся, не разбудим.

В чем суть анекдота, который вызывает у русских улыбку бурного понимания? Швейцары отказались быть швейцарами. Их профессиональная роль подмята другими соображениями.

«Ну его на фиг, этого немца! – думали швейцары. – Сдался он нам! Пошел в болото!»

Швейцары продемонстрировали свое человеческое измерение. Русский ущемленно воспринимает себя как функцию. Он хочет, чтобы его воспринимали интегрально. Это надо заложить в голову. Но что толку, если неизвестно, разбудят тебя или нет? От русского жди всего. Среди прочего открыт простор для редкого бескорыстия.

Во-вторых, швейцары уклонились от личной ответственности на случай, если они не проснутся. Кроме того, показали себя важными людьми, от которых что-то зависит. Они сорвали немцу моментальную уютность жизни и получили удовольствие от глумления над ним. Все это могло произойти как осознанно, так и бессознательно.

«Чтобы заставить швейцаров работать, – в свою очередь думал Сталин, – есть три пути:

Провести с ними индивидуальную работу, установить человеческий контакт и выйти на „понимание“.

Пообещать непомерные чаевые (развить инстинкт собственника).

Сильно испугать».

Сталинизм был неизбежен.

В крови – инстинктивный империализм, но также и вечная забывчивость по этому поводу. Невеста прокусила мне руку до крови. Русский не может без идеалов. След зубов сохранился. Идеал – очень русское слово. Родное мессианство построено на «плавающей» идее: русская форма существования оправдана наиболее божественным образом. Нация-солянка из золотых рыбок. Что общего у меня с тамбовским мужиком?

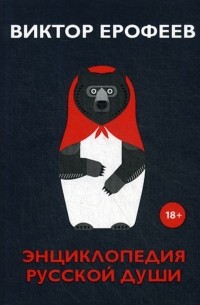

Россию заговорили до дыр. Отечественная техника самоанализа оформилась в образы, от Обломова – через Платона Каратаева, Остапа Бендера, Василия Теркина – до ученого алкоголика из Петушков. Всякий раз культовые герои были односторонни. Обломов хорош – но Каратаев не хуже. Речь же идет не о типе, даже не об архетипе, а о гении места, грибнице, на которой растут и Обломовы, и Василии Теркины. Эта грибница и есть Серый.

Гений места оказался без места. Неукорененность в бытии приближает Серого к духам мятежным. Лежать на печи – это тоже бродяжничать. Иван-дурак и Обломов – бродяги. Не говоря уже об Остапе Бендере. Советский туризм с гитарой – тоже бродяжничество. Нигде нет покоя. Оторвались от одних богов, не прописались к другим, к другому. Не потому что места много, в сущности, не настолько уж и больше, чем у китайцев, а потому что принципиально не обживается. Если безбытийность, то тогда никакой загадочности, совмещается несовместимое, пятое с десятым, целки с блядством. И потому христианство не укоренилось.

Безбытийность – это еще и потерянность. Отсюда прилипчивость общих экзистенциальных идей. Русские задолго до Сартра – прирожденные тошнотворцы, но разница в том, что на Западе богооставленность – энтропия богов, а в России – нутряное богоотчуждение. Сегодня церковь ставят, завтра – атеизм безбоязненный.

Нация бомжей. Бродяжничать – доблесть. Это идет на укрепление общего безделья. Дом – против такого устава. Дом – беззаконен. Семья – необязательна. Баба – обуза. Дети – зачем? Опять-таки перепутали с христианством. Обознались. И многие, из простых, приняли за чистую монету и даже стали святыми по недоразумению. И как результат бродяжничества – тюрьма. Вечный конфликт с государством.

Народ рвется бродяжничать. Не ногами, так головой. Марксизм и пьянство – бродяжничать головой. Но бродяжничать – не кочевать. Кочевники – трудяги. Бродяги – попрошайки. Мы – нация попрошаек. Бродяги – воры. Крадут, что плохо лежит. Они – не убийцы по страсти, но могут. Бродяга – это воображение. Это – смекалка. Бродяга – грязен. Мы – не цыгане. Там – уклад. Но косимся на них – романтически – с приязнью. Отсюда вечная неприязнь к мещанству. К фикусу. Черный передел – народная память. Россия всегда взрывоопасна. Потому что собственность – ворованная. Значит: любовь к блатному. Бог не освятил труд в России.

Как все бросились к Горькому! Русский бестселлер! Это – наше. Да еще – во славу! Оправдание бродяжничества. И, как один развернувшись: а почему это безбытийственность? Может быть, это и есть бытийственность?

Но как же у нас все подгнило! Народной подстилки под жизнь нет. Было – сгнило. И мы – безбытийственная страна. Стержня нет. И пока не впишемся в бытие – ничего не будет. Но как же вписаться, если мы не знаем, что у нас его нет? Оттого так сильны консервативные идеи. Либерализм – вся жижа потечет. И точно – течет. И так будет всегда. И так было всегда. Ничему никогда не научимся. А как же бытие? Если тыща лет – без него. Значит – будем неприкаянными. Вот наша прозрачность. А все хором: не понять, не разобраться. Да понятно. Но только страшно. Во-первых, обидно. Как же так: все с бытием, а мы – без. Во-вторых, несправедливо. И потому искоренение нации Сталиным было делом правым: всех бродяг в ГУЛАГ.

– Я, – признался мне Серый, – отрезан. Отрезанная пуговица. Вот такой как есть, такого меня и бери.

Мне стало не по себе. Так значит – бежать отсюда. Куда глаза глядят. Вон! А сюда все равно идет очередной Сталин, всем свинтит голову, иначе развалимся. Но почему мне не хочется отсюда, когда так все прозрачно, бежать? Да, как на вулкане. Да, народ – мутный. Но здесь весело! Здесь гульба. Но гульба – это же плохо. Значит, я тоже бродяга. Значит, это моя земля. А вдруг проскочим? Никогда не проскакивали, а тут проскочим. Но мы не проскочим. Надежда в России умирает первой.

Серый подошел к зеркалу и долго стоял, недоверчиво почесывая щетину. Показал зеркалу обложенный язык, повинтил пальцем у виска.

– Ничего не показывает, – сказал он, обернувшись ко мне.

– Что не показывает?

– Меня не показывает. Не отражаюсь.

– Не может быть, – не поверил я.

Я подошел. Серый виделся в зеркале.

– Ну, чего придумываешь? Вот ты.

– Где? – он потрогал себя за нос. – Нет, – сказал он. – Не отражаюсь.

Что делать, если ничего не поделаешь?

Если с этой страной ничего поделать нельзя, может быть, выстроить здесь, на горе, обсерваторию, чтобы изучать природу человека? Или это только отклонение? Перверсия по-русски? А мы выдаем все это за правду.

Иностранцы сбегутся – смотрите, как они о себе.

Закрывайте ворота.

Это я уже проходил.

Не надо обижать русских.

Откуда эта искра? Смесь говна и озона. Это тоже ни с чем не сравнимо.

Видится, приоткрывается что-то за жизнью, небольшое, дорого оплачиваемое муками удовольствия.

Вот говорят: пупок. Отвращение к телу. Серый явился ко мне в форме принтера «Паккард энд Хьюлет». Городской сумасшедший. Откуда у меня такое тщеславие? От мамы? От папы? Голый пупок. Русский не имеет никаких прав. Он без них влегкую обойдется. Я пришел. Они набросились. Я стоял – губы облизывал.

Помнишь?

Помню.

Ты стала противной. И еврейка раздобрела. No questions. Но есть в России некоторые люди, которые этой искрой светятся. Они светятся независимо от того, что происходит с внешней, гнусной Россией.

Я буду сомневаться до победного конца.

В тебе.

В себе.

В квартире.

В твоей собаке.

В дочке твоей.

В твоей честности.

В твоих подружках.

В твоей чистоплотности.

В твоих запахах.

В твоем вкусе.

Я хочу в Америку.

Мальчиком Серый рано заметил, что мир красив. Да он и сам был красив. Кудрявый, только глазки колючие. Нехорошие такие глазки.

Я о Польше все, что думал, уже сказал. А потом передумал. Мы с невестой зашли в чужой подъезд. Она села на корточки между вторым и третьим этажом, поерзала и стала крупно срать, мучительно выпучив на стену свои близорукие глаза. Я стоял на атасе.

– Алло, гараж! – невеста никогда не называла меня по имени. – Есть чем подтереться?

– Нет.

Она подтерлась указательным пальцем и вывела калом на стене:

– Миру – мир.

– Народ – пиздюк! – раскричался, разволновался Грегори Пек, по-дружески схватив меня за руку. – Страна с подвижной, виртуальной историей. Страна, где от перемены мест слагаемых сумма меняется, если вовсе не исчезает!

Россия моих снов – забор. Забор. Забор. Кладбищенский забор. Оградки. Весть о том, что Серый вышел из народа, имеет технологическую ясность. В то время, когда сон без труда проецируется на монитор или экран телевизора, странно подумать, что Серый не высветится.

Но вышел ли он из народа, как – из леса или как из себя? Смотрю: Серый стал профессором Лихачевым. Стоит со свечкой. Ну, хорошо.

– Я готов воплотиться во всё, – сказал Серый. – Меня волнует понятие «всё».

Я выступил с позиции точного знания, что есть чефир и что – Россия.

Серый сидел, удил рыбу.

Я рассказал ему, что Россия – азиатская жопа. Я делал вид, что знаю больше его. Я с детства знаю, что Россия – азиатская жопа.

– Интересно, – заметил Серый.

Мне пришлось затратить много времени, чтобы снова найти его.

У каждого русского тяжелое детство. Русское детство должно быть тяжелым. Иначе разве это детство?

У Серого было тяжелое детство. Родители Серого часто со стуком падали на пол. Серый, зажавшись в угол, смотрел, как родители падали. Его били. Рвали уши, запирали в сортире, мазали морду калом, душили до посинения, больно дергали за пипиську. Ели что ни попадя. В школе было много хулиганов. Во дворе тоже. Дети придумывали гадкие игры. У старух отнимали ручные часы, портили лифты, истребляли почтовые ящики, девчонок насиловали в подворотнях, маменькиных сынков изводили. Жгли мусор. Пылали костры.

Однажды Серый побил отца, как всякий русский. Хорошо, не убил. Но не мог вспомнить, за что побил. Впрочем, по этому поводу не мучался. Одно время Серый был грозой двора. Утром отец Серого пошел на завод. Он был рабочим. От отца пахло канифолью.

По ночам Серый спал без задних ног.

– Что такое соборность? – спросил я Серого.

Серый высморкался в песок.

– Боженьку надо менять, – сказал он. – Христу пора на пенсию.

– Я боюсь, – признался я.

– Боишься, а втихаря тоже так думаешь, – сказал Серый.

Серого заприметил тренер. Психологически его обработал. Не подмял под себя, а напротив: дал развиться его творческой индивидуальности. Серый стал чемпионом сначала района, потом города, потом России, потом всего мира. Тренировался. Прыгал через скакалочку.

Моя бабушка Серафима Михайловна любила кофе с молоком. Она вошла в комнату с чашкой. На столе лежала мама Маринки, ее обмывали.

– Ну что, обмываете? – спросила бабушка, хмуро посмотрев на свою умершую дочь.

– Бабушка, убирайся вон! – закричала Маринка.

– Ладно-ладно, – повернула Серафима Михайловна на кухню.

Русских надо бить палкой.

Русских надо расстреливать.

Русских надо размазывать по стене.

Иначе они перестанут быть русскими.

Кровавое воскресенье – национальный праздник.

Серый ехал на шестисотом по делам. Спешил. Наскочил на запорожец. Тот перевернулся, загорелся. Там была семья. Семья горела и кричала. Мама, папа, дочка тринадцати лет. Собралась толпа. Но Серый не знал об этом. Он уехал. Он опаздывал.

Наутро прочел в газете. Обрадовался. Наконец-то о нем, пусть хотя бы как об инкогнито, написали в газете.

– Ну, я же не нарочно, – сказал мне Серый.

Русские очень гордятся своей кухней. И правильно делают. Особенно вкусными считаются русские закуски. На московских вокзалах стали появляться пирожки с человеческим мясом. Пассажиры едят с удовольствием.

– Вкусные, – хвалят они. – Лучше, чем в «Макдоналдсе».

Русские часто травятся разной пищей. Съедят что-нибудь и – отравятся. Детей рвет. Стариков рвет. Бабулек поносит. Приедет «скорая» – а они уже умерли. Тогда надо хоронить. Отравляются всем. Несвежим мясом. Рыбой. Творогом. Или грибами. И гороховым супом. У всех желудки не очень здоровые. Зубы – вообще отдельный разговор. Русские зубы – всем зубам зубы.

Русские очень любят есть шашлыки. Приедут на природу. Куда-нибудь на речку. Искупнутся. Повизжат в воде. Некоторые сразу утонут. А другие начинают священнодействовать. Шампуры. Шашлыки. Рыжики! Маслята! Ну, половина отравится. Остальные переебутся. Но зато весело. Под музыку из машины. По дороге домой все обычно молчат. Думают о своем. Так у русских заведено. Может, устали. А может, просто дремлют.

Русские знают лучше географию, чем историю. Истории русские совсем не знают. Русские все забывают. Я смотрю на людей как на вспомогательный материал. Мне они бывают нужны иногда, чтобы не было скучно. Я с ними развлекаюсь, потом выбрасываю. Меня удивляет, когда кто-то с энтузиазмом говорит о том о сем. Мне это кажется неприличным.

Серый решил бороться за демократию и попал в тюрьму. Он там тоже продолжал бороться. Из тюрьмы вышел пидерастом. Теперь живет в Европе и обижается на весь мир.

Дебелые. Я бы хотел иметь много друзей, но они мне быстро надоедают. У них нет желания повеселиться. Мой покойный ныне французский приятель рассказывал, что, когда переезжал границу России, у него в голове раздавался «клик!» и он чувствовал, что приехал в цирк. Все ненастоящее. Но зато кайф.

Даже странно, что в России так грязно живут. Это не объяснить отсутствием денег. Помыть пол можно и совсем безденежному человеку. Но полы грязные, обои засранные. На люстре висят штаны. Холодильник лежит боком на полу. Все потолки залиты. Одни – желтые, другие – черные. Если черные, это плохо, значит балки гнилые. Даже непонятно, почему уж так засрано.

Правда, есть дома, где почище. И думаешь: вот ведь суетятся, пыль вытирают. Но не с уважением. А так – между прочим.

Все-таки самое главное русское слово – грязь. В России все грязное: машины, помыслы, девушки, цветы, поля, весна. О грязной весне писал Пушкин, а потом задумался и не напечатал, постеснялся. А, может быть, если бы напечатал, получилась бы другая, чистая Россия, кто знает.

– А ты, верно, скрывался на Ваганьковском кладбище?

– Ну!

– А чего ты там делал?

– Обгладывал кости знаменитостей. – Серый помолчал и добавил: – Можно, конечно, привести в порядок Москву. Москва стала краше.

Я нашел для себя Америку. Америка танцует. Америка поет. Америка смотрит на меня открытыми газами.

– Америка, – сказал я, – давай решать, что нам делать.

– Давай решать, – ответила Америка.

И тут было тяжелое решение. Я заколебался.

– Как хорошо послать мою родину на хуй! – сказал я. – Как хорошо спрятаться в Сан-Франциско.

Там так ветрено. Там так по-американски. Я завис. Ты приехала, чтобы меня увезти. Там у тебя яхты. Компьютеры. День рождения. Но что мне делать с тобой? Жизнь – не резина.

Серый влюбился в надзирательницу. Веселая такая надзирательница, нескучная. Она стала его тайной невестой. Она его выкупила. Он освободился. Жили вместе в пригороде. Играли в дурака. Вместе совершили вооруженный разбой, чтобы сыграть свадьбу. Кого-то убили, кого-то покалечили. Менты почему-то их не поймали.

У каждого русского, на удивление иностранцам, есть не только имя, но и отчество.

– Русский без отчества, как мужчина без трусов, – сказал мне старый римский профессор филологии.

Поверхностное наблюдение. Но даже мой русский друг, большой любитель имен-отчеств, который знает всех русских по именам-отчествам, относится к именам-отчествам как к вспомогательным элементам. В отличие от него, я уверен, что имя-отчество, соединяясь цугом, создает картину человека и представительствует за него даже при полном его отсутствии.

Россию погубили имена-отчества. Именно благодаря отчествам могла возникнуть такая пагубная идея воскрешения отцов. Русский таскает на себе отца в течение всей жизни в качестве отчества.

Мертвый груз.

– Зачем у нас мат? – спросил я его.

– Мат надо хранить, как зеницу ока, – наказал Серый. – Мат – наше топливо. Как керосин. Его нельзя разбазаривать.

– Россия развалится?

– Ты что, журналист? – удивился Серый. – Россия хороша как раз тем, что непредсказуема. Это ее конституция, и кто этого не понимает, тот мудак. Россия может развалиться – запросто! А может не развалиться. Россия может победить немцев, а проиграть финнам или еще каким папуасам.

Я посмотрел на Серого. Вид у него был берложий.

Потом я его долго не видел. К каким бы ухищрениям ни прибегал, я не мог его видеть. Я познакомился с ним случайно, в том измерении жизни, в которое боялся зайти, не зная из него выхода. У меня есть такие завороты головы, когда мне думается, что мои мозги делают мертвую петлю. В той жизни, где метро, булочная, издатели, дети, Серого нет и быть не может. Гений места никогда не имеет места быть. Есть только напряжение, схожее с ясновидением. Не повод обращаться ни к анаше, ни к героину. Я и сам – героин.

Тогда я стал путешествовать. Я видел разные вещи. Я видел миражность Мали, пингвинов с розовыми бровями на скалах возле Кейптауна и вертикальную аскезу Индии, я ушел на Тибет, потому что там живут самые правильные люди этой земли.

И когда возвращался, я думал о Сером, мне хотелось ему задать несколько вопросов. Я встретил Серого совершенно случайно, на автобусной остановке, когда, отдав в ремонт на улице Обручева свой неновый автомобиль, собирался ехать домой.

– Отъездился? – сказал он.

– Я был на Тибете, – не без гордости сказал я, может быть, даже желая его чуть-чуть уязвить.

– На хуй мне твой Тибет? – сказал Серый.

Он сел в автобус и уехал.

Агенты по торговле недвижимостью, участковые врачи – все те, кто имеет каждодневный доступ к простому народу, поражаются степенью его одичалости.

За фасадом большого города, в недрах «убитых» коммунальных квартир, с гнилым серпантином наружной электропроводки, «жучками», крючками, затворами, синюшными стенами, битыми стеклами, рассохшимися подоконниками, оторванными дверными ручками, тазами, затхлостью, там, где улица начинается с коридора, трубы слезятся, в уборных дворовый холод и голая лампочка, расселена Русь, которая до сих пор продолжает допетровские времена. Случайно ошибешься номером телефона – откликнется из глубины колодца невменяемый голос – с размаху въедешь в Средневековье.

Неадекватность самых элементарных представлений, фантастические образы мира, скопившиеся, роящиеся, размножающиеся в головах, малиновые прищепки и дуршлаги, под отклеившимися, повисшими изнанкой обоями – газетные желтые лозунги, осуждающие не то Бухарина, не то Израиль, вонь ветхого белья, дрожащие руки со вспухшими венами, хитрость таракана, за которым гоняются с тапком в руке, изворотливость, непомерные претензии на пустом месте, неприхотливость, чудовищный алкоголизм, неподдающаяся анализу отсталость при работающем весь день телевизоре, ссоры, свары как норма жизни, ябеды, пересуды, сплетни, ненависть, крохоборство, нищета – весь этот ком слипшегося сознания перекатывается по всей стране. Дохлое пушечное мясо, непредсказуемый фатализм, готовый фарш для самой низменной демагогии, недобрый прищур, припизднутый рокер, маньяк с лобзиком, неизбывный запашок газа, неустойчивость реакции, болезни всех видов, физическое уродство, необъяснимая гордость за прожитые годы, нестриженая седина, паралич воли, неумение суммировать свой опыт, безграмотные понятия об истории хотя бы вчерашнего, прожитого ими же, как свидетелями, дня, мозговые узлы карикатур с неизбежным Хрущем и бровастым хануриком, поклонение силе, нечеловеческая слабость – вот тот люд, который живет – не живет, но который есть и с которым мы слишком редко считаемся как с реальностью.

Дребезжат в их комнатах слабенькие серванты.

Сплетение бреда и ссылка на шурина, когда доказываются недоказуемые вещи, когда наивность – нежнейшее из слов, которое можно подобрать, характеризуя их мысли – какое испытание для любого человека, который выбрал своей религией любовь к ближнему, какое издевательство над ним.

Моль изъела плюшевые подушечки.

Надежда на то, что коммуналки расселятся, тоже наивна. Коммуналка, как свет непогасшей луны, – норма русской ментальности. Она же – модель взыскуемой соборности. Засранные подъезды и подворотни, непрочищенные, засоренные, как мусоропроводы, пещерные люди метафизичны. Их разрозненная посуда, гнутые ложки-вилки под отчетны лишь божественному суду. Они понижают представление о человеке, контакт с ними чреват самыми эмигрантскими мыслями, совместное проживание рождает мысли об аде.

Запущенная Россия, которая никогда не проветривалась, никогда не была удостоена человеческого слова, не понимала логики своего развития – сколько таких людей? миллионы? десятки миллионов?

Средневековье без средневековых символов веры, воплощенное в образы кому-то очень близких людей, не учитывается при разговоре о стране, где выставляются напоказ подсвеченные французами фасады сталинской архитектуры, которые посреди новейших построек кажутся чуть ли не итальянским городом. Надо ли говорить, что Русь с голой лампочкой, наследство допетровского, дореволюционного, советского и сегодняшнего времени, безынициативна настолько, что на ее фоне Обломов покажется Штольцем, и мы призваны с этим «пассивом» считаться?

Всегда найдется ватага доброхотов, которые бросятся бешено выступать против Средневековья, приводить примеры счастливой соборности, с устойчивым графиком дежурств по уборке мест общего пользования, со скромным уютом и гуталином, когда жилички ходят в восточных халатах, сидят на диванах, задумчиво поджав ноги. Они закричат: что же народ мог сделать? Вот именно – что? Я знаю этих доброхотов наперечет. Они делают свою работу настолько грубо, что по природе не дуэлеспособны.

Помимо них есть огромное количество людей, которые возьмутся защищать всех этих средневековых существ: они прошиты общими токами, им жалко пьяных, жалко старух, брошенных без помощи. Мне по отдельности тоже многих жалко. Но всю эту жалкую массу мне не жалко, она тащит Россию на дно.

Конечно, легче всего отнестись к ней язвительно, сыграть на панических настроениях, запугать, как и поступают те, кто вступает с ней в контакт и теряют быстро терпение. Можно попробовать отнестись к ней по-христиански и возлюбить. Но как бы к ней ни относиться, она, эта масса, превращена волей случая в электорат, имеет голос и ничего общего не имеет с демократией.

Что с ней делать? Обманывать? Отмывать? Перевоспитывать? Ждать, пока перемрет?

Но последнее иллюзорно – старики тащут за собой внуков, правнуков, которые тоже становятся на карачки. После первого петушиного крика молодости от них больше нечего ждать, кроме рабской зависимости от вечного повторения. Все идет по кругу. Остается одно – поместить их в концлагеря.

Но они там уже и так.

В каждом русском есть своя неуклюжесть.

Иван Петрович слишком толст. У него ремень под брюхом.

Василий Васильевич слишком обносился. У него дыры в обоих карманах.

Николай Иванович никогда не стрижет ногтей на ногах. Они у него сами собой подстригаются.

У невесты с зубами рваная ночная рубашка. Из нее аппетитно вываливается немытая сиська.

Мария Николаевна не пользовалась ни разу в жизни туалетной бумагой. И ничего – осталась жива.

Вот почему у русских сильный балет.

Как-то я встретился с одной мелкой совестью нашей нации. Совесть предложила мне сделать беседу для газеты. Она стала рассказывать, как мальчишкой во время войны сбежала из детского дома, потому что там было невыносимо, проехала «зайцем» всю Сибирь и, поскольку Россия полна добрых людей, ей помогли добрые люди, которым она благодарна. Они не сдали совесть обратно в детдом.

Я спросил, почему было так невыносимо в детдоме, и, выслушав ответ, сказал:

– Получается неувязка: добрые люди помогли вам бежать от злых детей и злых воспитателей.

Мелкая совесть удивилась, как будто в первый раз об этом подумала, беседы не опубликовала.

Русские переоценивают не только самих себя, но и своих детей. В каждом отделении милиции расскажут об их подвигах. В русском детском мире полагается быть жестоким. Мне рассказывали уличные проститутки, что самое страшное – оказаться во власти подростков. Знакомый бандит, свидетель рассказа, кивнул:

– Так везде. И в зоне. И тут, в Москве. Пацаны звереют. Бьют до смерти.

Драку заказывали? Ничего не изменилось со времен моей школы, где на перемене можно было влегкую получить по морде – просто так.

Мне рассказывал французский посол, из русофилов, что у нас – он много ездил – в каждой церкви так замечательно поют. Голоса – посол восторженно взмахнул рукой – поднимаются к куполу, омывая лики святых угодников, навстречу Спасу. На свету, особенно в солнечный день, виден их непорочный музыкальный состав, и они растворяются в поднебесье. Такой талантливый народ.

Я с ним согласился.

Некоторые считают, что русские уходят в несознанку с тем, чтобы выкрутиться. Все равно, как рыба уходит на дно. Но, по-моему, русские уходят в несознанку, потому что это нормальное состояние их сознания.

Как хорошо ничего не чистить, не отмывать. Пусть все окажется неотмытым.

Разве герои сказки – нация? Они – из сказки. Взгляните на себя. Мы – сказка.

Любимым напитком Серого был чефир. Кому кактус, а кому чефир. Делал ли Серый детишкам свистульки из глины? Из орехового прута? Или самокаты? Посадил ли он клен? Или только курил, наклонившись низко к столу?

Если в тех автобусных измерениях жизни, где живет опустившийся усталый народ, где обитает Клавдия Федоровна и все остальные несчастные люди, где у Ирины Борисовны взламывают дверь, чтобы забрать сломанный телевизор, заводится Серый, то, возможно, все решается очень просто. Какая польза от убийства Серого? Во-первых, он не будет мешать прогрессу. Во-вторых, разрушится сказочное измерение России. В-третьих, она перестанет быть мутной.

– Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare (Поскребите русского, и вы найдете татарина), – говорят французы.

Они по-своему правы, но, как всегда, не заглядывают глубже феноменологии.

– Поскребите русского, и вы найдете исповедь, – dirais-je.

Русский – человек-исповедь. Совсем не надо для этого обстановки движущегося предмета: поезда или самолета. Как перезрелый гранат, русский взрывается и истекает исповедью в самый неподходящий момент. Или как гнилой гранат. Скорее, как гнилой. А может быть, все-таки как перезрелый.

Серый считал иностранцев обмылками и никогда не интересовался их мнением о России. Он ценил неподдельное чавканье русской жизни.

– Зачавкала! – одобрительно жмурился Серый, прислушиваясь к событиям жизни.

Он любил мутность русского человека.

– Ты погляди, – говорил он мне, – как безобразно мутен русский человек. Он озадачивает жизнь. Она не знает, чего он хочет. Он срывает с петель ход жизни и ставит жизнь раком.

– У него паралич воли, – говорил я.

– Хуйня все это, – незлобно отзывался Серый. – Ты лучше прислушайся к этому вечному хрипу русского мужика, как он сипит и говнится.

Я уходил на цыпочках прислушиваться и возвращался в полном умилении.

– Ну что, меняешь взгляд на Россию? – подмигивал Серый. – Про Россию никто не подобрал верных слов. Одни бьют себя в грудь и клянутся в любви и верности. Не верь их клятвам. Другие, подражатели немцев, которые надели немецкое платье и думают про себя многое, – они, конечно, ублюдки, но хотя бы ясны. А эти – они вроде бы делают вид, что любят, а сами подмахивают с пользой для себя. Может, до них что-то доходит, но они глухие. Россия – это хрюканье. Если не хрюкаешь, тебе тут нечего делать. Иди в интеллигенцию и придумывай теории.

– Не хочу! – невольно вырвалось у меня.

– Россия по-умному не гордится умом. Она его топит, как котенка, но не потому, что любит утопленников, а потому что ум мешает жизни.

– Ах, Серый, – заплакал я.

– На России мир держится, – сказал Серый, залезая под одеяло.

– Серый, сыграем в жмурки? Ты – гений этого гнилого места. Не Пушкин, не Достоевский, а – ты. Ты – гений. Ты – шаман. Нечленораздельный человек. Ты держишь в руках братву, ты крутишь русскую политику, вершишь судьбы армии.

– Солдаты – необученные, – сказал Серый. – Мрут, как мухи.

– Ты – Спартак и ЦСКА, ты спускаешь мочу в попсу, ты болельщик отечественных команд, ты – вой стадиона, судорога трибун, ты насосался крови, ты – грандиозный клоп, ты – друг Христа, большевик, автор русских сказок, три богатыря в одном лице, трое братьев, от старшего до дурака, Серый волк и Иван-царевич, владелец всех джипов, молодой месяц над снежным полем, ты – все русские тараканы в ванных и на кухнях, ты – кровавое воскресенье, седьмое ноября, великий почин, день победы, ты – Герой Советского Союза, ты – пивная, ты – мое раздвоение, пребывание между двух невест, моя неустроенность, моя бестолковость – вот почему смывается русское знание, не идет вперед цивилизация, ты держишь Россию за пизду.

– Я – плакун-трава, – застеснялся Серый.