Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Жизнеописание

Детство

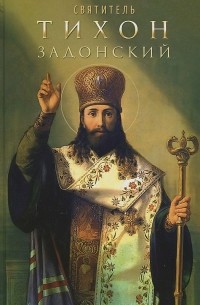

Святитель Тихон Задонский родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской епархии. Родители назвали родившегося мальчика Тимофеем. Он происходил из духовного сословия и был младшим ребенком в большой семье дьячка короцкой церкви Савелия Кириллова и его супруги Домники. Всего у них было шестеро детей – четыре сына и две дочери.

Вскоре после рождения младшего сына Савелий скончался, его должность в короцком храме унаследовал старший сын Ефим. Домника с младшими детьми осталась на его попечении. Семья сильно бедствовала – в то время принадлежность к духовному сословию была не привилегией, а, скорее, тяготой. Несколько лет спустя второй брат святителя был отдан в солдаты: по императорскому указу такой участи подлежали все «лишние» сыновья духовного сословия.

Сам будущий святитель рос смышленым и симпатичным ребенком, так что один из состоятельных односельчан – ямщик хотел его усыновить, так как у него не было своих детей. Он неоднократно приходил в дом дьячковой вдовы Домники и уговаривал ее отдать ему младшего сына, говоря: «Отдайте мне Тиму своего, я его вместо сына воспитаю и все имущество мое – его будет» [3, с. 12]. Несмотря на бедность, вдова долго не соглашалась отдать ему сына. Но однажды семья оказалась в таком положении, что в доме буквально нечего было есть. Тогда Домника решила отвести младшего сына к ямщику, чтобы хоть у него был кусок хлеба.

Когда же мать повела Тимофея к ямщику, домой возвратился его старший брат Ефим. Узнав от сестры, куда ушла мать, он кинулся вслед. Догнав мать, Ефим упал перед ней на колени и сказал: «Куда вы ведете брата?! Ведь ямщику отдадите, то ямщиком он и будет; я лучше с сумою по миру пойду, а брата не отдам ямщику. Постараемся обучить его грамоте, то он, может, к какой церкви в дьячки или пономари определится» [3, с. 13]. Домника, сама не желавшая расставаться с младшим, прислушалась к словам старшего сына и вернулась домой.

Семья по-прежнему бедствовала. Даже то, что третьему по старшинству брату Петру удалось пристроиться на церковнослужительскую должность в Новгороде, не улучшило положения. Чтобы не быть обузой братьям, Тимофей нанимался батрачить у состоятельных соседей за еду. Вот как рассказывал об этом впоследствии сам святитель: «Когда, бывало, дома есть нечего, я ходил на целый день боронить землю у какого-либо богатого пахаря, чтобы он только прокормил меня» [10]. Так продолжалось до тех пор, пока Тимофею не исполнилось четырнадцать лет.

Так выглядел до революции храм во имя святителя Николая на родине святителя Тихона, в котором он был крещен

А в 1737 году были изданы два указа императрицы Анны Иоанновны, которые со всей строгостью предписывали «сделать церковнослужительским детям разбор и лишних, особливо не учащихся, отдавать на военную службу». В Новгородской епархии, не имевшей тогда епископа, исполнение этих указов было особо ревностным.

Над будущим святителем нависла угроза солдатчины – один из его братьев таким образом уже попал на военную службу. Семья подала прошение в Духовную консисторию, дабы определить Тимофея в церковное училище – Духовную славянскую школу. Но поскольку у матери Тимофея не было средств платить за обучение сына, в прошении было отказано. Тогда заботу о младшем брате взял на себя Петр, служивший причетником в Новгороде – он обязался содержать брата за собственный счет. Он подал соответствующее прошение, и 11 декабря 1738 года Тимофей был зачислен в Новгородскую Духовную славянскую школу при архиерейском доме.

Там он проучился более года и считался одним из способнейших учеников.