15 июня 2021 г., 13:40

4K

Заформалиненные истории: странные радости классификации сюжета

Где-то в глубине запасников лондонской степенной, серокаменной галереи Тейт — поскольку сейчас ее больше не выставляют — находится картина 1834 года под названием «Золотая ветвь» кисти Уильяма Тернера. Написанная в характерной для художника технике затушеванного света и «задымленного» цвета — сфумато — картина изображает сцену из поэмы Вергилия Энеида в 7 веке до н. э.: безобразная старуха-предсказательница сивилла Кумская велит герою преподнести в дар богине Прозерпине (супруга бога подземного царства и смерти — прим. пер.) золотую ветвь священного дерева, растущего на берегах кристально-голубого озера Аверн, если он хочет спуститься в Аид и увидеть призрак усопшего отца. Для перевода фрагмента, где Эней все дальше спускается в Подземный мир, вход в который расположен в нескольких милях к западу от Неаполя, Джон Драйден использовал свою излюбленную и вызывавшую у него благоговение форму героических двустиший (пятистопный ямб; зарифмованная интерпретация героического стиха эпохи Августа — прим. пер.):

Незримы средь скорбных теней, их путь

В владениях скудных Аида шёл вглубь1697 г.

В интерпретации Тернера местность вокруг вулканического озера Аверн приятна взору, но она выглядит зловещей; пасторальна, но кажется потусторонней; идиллична, но вселяет тревогу. Пятно света указывает на вход, через который для страждущих лежит путь к вечным мукам. Высокие стройные деревья вдали, высоко увенчанные копной листвы, тут и там взмывают ввысь. Среди поросших кустарником холмов с видом на долину ютится храм с колоннами. Сивилла стоит с серпом в руке, чтобы собрать с ветви жертву. Везде ползают греховные змеи. Мойры (древнегреческие богини судьбы — прим. пер.) без остатка отдаются бессмысленному ритуалу у входа в ад. Вместо насыщенных кроваво-красного и угольно-черного тонов присутствуют землисто-красные и мертвенно-зеленые: Тернер предпочёл изобразить озеро Аверн в серых и мягких голубых оттенках, но результат получился ещё более тревожным. В голову может прийти мысль, что художник изобразил, как, должно быть, выглядит переходный момент между жизнью и смертью — мягкий, сдержанный, безмятежный, с едва различимыми границами двух миров.

Как свойственно лучшим работам Тернера, чьё цветовосприятие является визуальным эквивалентом идеального музыкального слуха, именно фактура мазков передает если не мысль дидактического характера о предмете изображения, то общий эмоциональный подтекст; некое трудно описуемое, как звук на едва уловимой высоте, настроение, которое меняет чувства в мгновение. Именно этот эмоциональный подтекст и передал шотландский фольклорист Джеймс Фрэзер. Позаимствовав у Тернера название для своей фундаментальной исследовательской работы Золотая ветвь. Исследование магии и религии (1890), он с первых страниц описывает то, как картина «залит[а] золотистым свечением грёзы, в которую погрузился божественный дух Тёрнера, преобразивший прекраснейший из природных ландшафтов». Эта сцена, восторженно продолжает Фрэзер, «увиденное в порыве вдохновения небольшое лесное озеро <…>, [где] Диана не захотела оставить этот одинокий берег и продолжает обитать в лесной чаще!» Признанная авторитетным исследованием и являющаяся литературным памятником того, с каким энтузиазмом преимущественно викторианцы придавали процессу классификации мифологии псевдонаучный блеск, работа Фрэзера систематизировала классическую мифологию (т.е. древнегреческую и древнеримскую — прим. пер.), чтобы найти определенные сходства в мифах и в дальнейшем создать большую, единую теорию древней религии (или нечто, что персонаж Эдварда Кейсобона в романе Джордж Элиот Мидлмарч за два десятилетия до этого мог бы назвать Ключом ко всем мифологиям (одноименный ученый труд данного героя с претензией на огромную научную ценность — прим. пер.)). Впервые увидев полотно Тернера, рационалист Фрэзер был тронут его таинственностью; тем, как бескрайняя масса голубого неба и сияющая пасть преисподней не несут в себе ничего конкретнее абсолютного символизма; как, однако, фактурность изображаемого — рельефность холмов, зловещая вуаль облаков, сумеречный свет, наводящий на мысли о поющих цикадах и вечерней прохладе — выражает непередаваемое чувство. Вопреки своим притязаниям на более логический анализ, Фрэзер намекает на сверхъестественное (а как иначе?): «Кто не видел картину Тёрнера “Золотая ветвь”?» — пишет он.

В «Золотой ветви» он утверждал, что мировые религии возникли как примитивные культы плодородия, посвященные идее жертвоприношения и возрождения. Из этого примитивного магического мышления развились более сложные формы религии, которые в итоге были вытеснены светской наукой. Еще один тезис, содержащийся в работе, подразумевается самим фактом ее существования — в непролазных дебрях разрозненных мифов может быть обнаружена структура. Для аргументации этой мысли Фрэзер обращается к самым разным источникам, от Виргилия до ритуалов индейцев-нутка в Британской Колумбии, классифицируя, категоризируя и упорядочивая данные так же точно, как биолог помещает образцы в колбу с формалином. Вслед за Чарльзом Дарвином, измерявшим клювы галапагосских вьюрков, или Томасом Гексли, прикреплявшим бабочек булавками на дощечки, Фрэзер верил в то, что под маской разнообразия скрывается схожесть.

Какими бы редукционистскими (сводящие сложное явление к более простому по аналогии — прим. пер.) ни были его аргументы и какими бы спорными ни были его умозаключения, влияние Фрэзера было огромным среди антропологов, фольклористов, писателей и в особенности литературоведов, которые были в восторге от идеи, что в хаотическом многообразии рассказов, образующих мировую мифологию, может быть обнаружено некое единство. «Я просто практик, — пишет Фрэзер, — а не ваш брат теоретик, ловец блох и резонер». Несмотря на то, что «Золотая ветвь» действительно обнаруживает намерение изучить тему с более творческой, неизбитой позиции, она все же пронизана давним идеалистическим желанием вывести некую Великую общую теорию повествования. Хотя темой исследования Фрэзера была мифология, в книге он все же выступал в роли пересказчика историй. Таким образом, в анализ мифологических историй проникает, подобно контр-ритму, это давнее и сильное желание определить точное количество сюжетов, которые можно рассказать. Фрэзер, несмотря на новаторство своей мысли, был ни первым и ни последним ученым, который изучал истории, как животных одного рода, а сюжеты — как организмы одного типа.

Великая традиция гласит, что можно рассказать только тридцать шесть историй. Или семь. Или четыре. Возможно, на самом деле существует только одна история — та, что о желании что-то иметь и невозможности получить это. В конце концов, это и является сутью этой статьи: странный продукт представления о том, что все рассказы можно легко сгруппировать по ограниченному, конечному и относительно малому количеству вероятностей. Хоть я и вижу, как предлагаемые системы классификации стирают оригинальность каждой истории и подавляют их уникальность в пользу того, чтобы окромсать и втиснуть их в прокрустово ложе, и отношусь к таким потугам со скепсисом, с моей стороны было бы упущением не признаться, что я тоже нахожу эти теории невероятно привлекательными. Есть что-то в холодной прямой логике, которая утверждает, что любую историю от «Мидлмарч» до Пятидесяти оттенков серого и от Гражданина Кейна до «Гремлинов-2» можно разобрать на грубые схемы и проанализировать как фундаментальные, универсальные и вечные сюжеты, существовавшие еще до того, как клинопись народа Гильгамеша (шумерский правитель, ставший персонажем эпоса — прим. пер.) испещрила собой влажную глину.

Кристофер Букер утверждает в своей книге Семь основных сюжетов: Почему мы рассказываем истории:

В каких бы уголках света мужчины и женщины не рассказывали истории, возникающие в их воображении, истории эти, как правило, приобретали удивительно схожую форму.

И к черту различия в культурах, языках или вере. Букер использует архетипический психоанализ Карла Юнга с небольшими отступлениями от оригинальной концепции и заявляет о том, что каждую отдельную историю, будь то эпос или роман, фильм или комиксы, можно отнести к таким нарративным группам, как:

1. Победа над чудовищем (поэма Беовульф , «Звездные войны»);

2. Из грязи в князи (роман Джейн Эйр , произведения );

3. Поиск (поэма Одиссея , фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» Стивена Спилберга);

4. Путешествие и возвращение (древнеиндийский эпос Рамаяна , повесть Хоббит );

5. Комедия (пьеса Двенадцатая ночь, или Что угодно , фильм «Большой Лебовски» братьев Коэнов);

6. Трагедия (роман Анна Каренина , фильм «Бонни и Клайд» Артура Пенна);

7. Перерождение (повесть-сказка Рождественская песнь в прозе , фильм «День сурка»).

Тот факт, что все упомянутые в скобках произведения искусства, конечно же, разительно отличаются друг от друга персонажами, местом действия и, что важнее всего, художественным языком, не имеет значения для теории Букера. Допуская на деле больше оговорок, чем позволяет здесь мой краткий обзор его книги, Букер, тем не менее, приходит к выводу: в действительности существует малое количество сюжетов и они являются настолько основополагающими для того, как мы рассказываем истории, что становится практически невозможным для рассказчика когда-либо полностью отойти от них. Данная идея является непременной для его точки зрения о том, что эти истории крепко укоренились в нашем коллективном бессознательном, в хранилище тем, символов и архетипов, которое является «нашим основным генетическим наследием». Далее он выдвигает этот тезис в качестве объяснения, почему люди в принципе рассказывают истории.

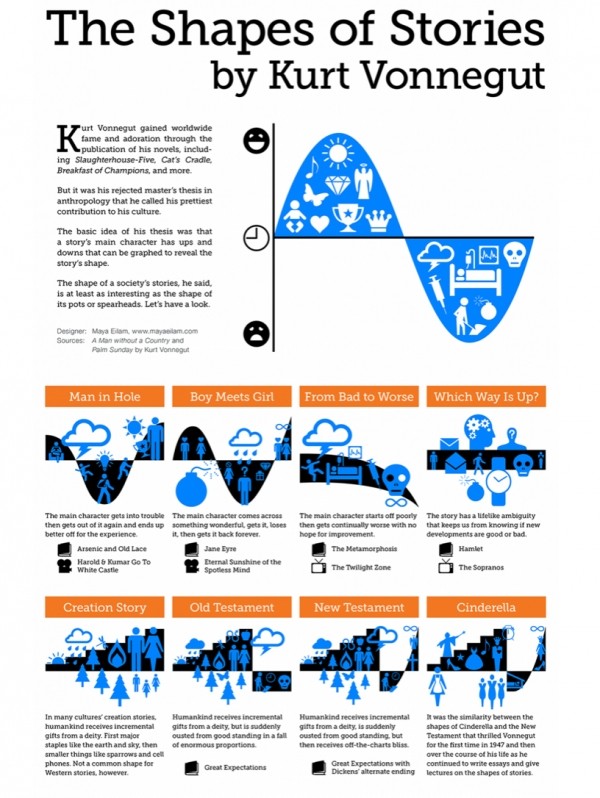

Книга «Семь основных сюжетов», опубликованная в 2004 году после 34 лет кропотливой работы — пример исследования, которую теперь встретишь не часто. Дерзкая вплоть до наглости и такая амбициозная, что выглядит нонсенсом, теория Букера кажется более уместной на семинаре Фрэзера, нежели на современных английских кафедрах с тенденцией обсуждать гендер, расу и классовость в Гордости и предубеждении Джейн Остин, нежели орфические (связанные с понятиями награды/наказания после смерти и освобождения души для обретения истинной жизни — прим. пер.) мотивы перерождения, проступающие в том же самом романе. Будучи писателем, который одновременно отрицал антропогенные факторы изменения климата и выступал за продолжение добычи асбеста (добыча асбеста вызывает хронические трудноизлечимые болезни и приводит к летальному исходу — прим. пер.) (истинная правда), Букер испытывал хроническую паранойю типичного консерватора относительно того, что его профессиональному росту и деятельности несправедливого препятствуют. Итак, позвольте внести ясность — вопреки мнению Букера, я не считаю, что тезисы, упомянутые в его работе «Семь основных сюжетов», обделены вниманием литературоведов в силу некой теории заговора о политкорректности (или культурный марксизм; заговор с целью развязать культурную войну, продвигая такие либеральные культурные установки, как, например, практика политически корректного отношения различным группам — прим. пер.) с целью замалчивания инаковой информации (противоречащей идеи мультикультурализма, навязываемой культурными марксистами — прим. пер.). Я полагаю, они не вызывают ажиотажа среди литературоведов, потому что они далеки от истины или не очень ценные. При разработке генеалогического древа нескольких разных видов галапагосского вьюрка сходство становится очевидным доводом. Тем не менее, при обдумывании причин, почему образцовая литература становится образцовой, различия играют более важную роль. Жанр и, как следствие, сюжет часто являются вопросом маркетинга нежели чего-то иного. Речь идет не о том, что вопросы жанра находятся вне сферы интересов литературоведов — они, как правило, представляют наименьший интерес («Что делает этот готический роман готическим?»). Не чуждый подобным размышлениям Курт Воннегут, возможно, решил эту головоломку классификации сюжетов с помощью самого фундаментального мономифа (концепция единой структуры всех мифов и приключений героя — прим. пер.), который он упрощено описал как «человек падает в яму, человек выбирается из нее».

Тем не менее, Букер не преследовал маркетинговых целей. Его целью было создание своего ключа ко всем мифологиям. Как и Фрэзер до него, Букер не последний литературовед, целиком поглощенным идеей Периодической Таблицы Сюжетов, которая может объяснить как Преступление и наказание Достоевского, так и комедию «Уикенд у Берни» (оба произведения повествуют о попытке героев скрыть убийство — прим. пер.). И он не будет последним. Если вы желаете упрекнуть кого-то в этой парадигме мышления, обратите своё внимание, как характерно для многих сфер человеческой деятельности, начиная с этики и заканчивая стоматологией, на Аристотеля. Выдвинутая философом концепция четырех конфликтов — человек противостоит себе, человек противостоит человеку, человек противостоит природе и человек противостоит богам — долгое время служит удобным инструментом классификации сюжетов. Привлекательность ограниченного числа сюжетов состоит в том, что это теоретически облегчает процесс и написания, и чтения произведений. Адепты высококультурного литературоведения время от времени принимали данную концепцию так же тепло, как и те, кто с обложек бульварных книг заверяют, что бестселлер можно легко придумать с ограниченным инструментарием на руках. Жорж Польти, родившийся в городе Провиденс штата Род-Айленд и затем переехавший в Париж, утверждал в своей книге Тридцать шесть драматических ситуаций (1895), что все истории можно отнести к одной из 36 сюжетных коллизий, включая такие, как «Месть, преследующая преступление» и «Адюльтер, сопровождающийся убийством». «Всего 36 сюжетных коллизий! — пишет Польти. — Как по мне, в этом заявлении есть что-то дразнящее». Его книга давно пользуется популярностью как своеобразный лоу-фай (здесь — третьесортный; от «lo-fi», направление музыки, характеризуемое низким качеством звука — прим. пер.) генератор случайных историй, а идеи продолжают жить в таких работах, как 20 моделей сюжетов (и как их выстроить) Рональда Б. Тобиаса и «Руководство писателя по созданию персонажей: Архетипы, героические путешествия и прочие элементы динамичного развития персонажа» (A Writer’s Guide to Characterization: Archetypes, Heroic Journeys, and Other Elements of Dynamic Character Development) Виктории Линн Шмидт (Victoria Lynn).

Также существует менее захватывающая и красивая история представления о том, что все можно свести к кучке элементарных сюжетов. Мое отношение к этому убеждению раньше было немного легкомысленным в силу его некой утилитарности — неслучайно целые учебные дисциплины выросли из подобного убеждения. Так, фольклористы используют систему классификации сюжетов под названием Индекс Аарне-Томпсона-Утера (АТУ), в котором пронумеровано множество типов сюжета (история о Золушке, например, идёт под номером 510А). Такой способ систематизации может быть полезен, чтобы определить, в каком направлении развивались и трансформировались истории в зависимости от той или иной территории и периода времени. В отличие от Жоржа Польти с 36 сюжетными коллизиями, Рональда Тобиаса с 20 или Кристофера Букера с 7, Индекс народной литературы (используется как негласное приложение к Индексу АТУ — прим. пер.) американского фольклориста Стита Томпсона охватывает 6 томов народных сказаний, сказок, легенд и мифов. Тем не менее, в основе этого труда находится та же самая идея: сюжеты существуют в ограниченном количестве (включая такие варианты сюжетов, как «Трансформация: из человека в зверя» и «Волшебные силы заключены в волосах»). Как и ещё одна система классификации, придуманная другим американским фольклористом Фрэнсисом Джеймсом Чайлдом в сборнике «Баллады Чайлда», или как Индекс народных песен Рауда, Индекс АТУ — не просто «сбор диковинных морских раковин». Это — скорее система классификации, которая помогает фольклористам разобраться в многообразии произведений устной литературы. Американский фольклорист Алан Дандес с восторгом отметил, что данная система — один из «ценнейших вспомогательных инструментов анализа в арсенале профессионального фольклориста». Морфологический подход выделяет дисциплину, известную как «нарратология», которая склонна опираться на ту же теоретическую базу, что Индекс АТУ. Все эти методы объединяет стремление понять литературу не столько через вопросы грамматики, синтаксиса и стиля, сколько с точки зрения сюжета и истории. У тех, кто читает, ориентируясь на повествование, часто возникает желание, ощущение или предчувствие, что из всех повестей и романов, фильмов и телешоу, эпических и лирических произведений, комиксов и пьес можно, как в каком-то горшке, выварить жир, хрящи и сало, чтобы остался только бульон и голый, как кость, сюжет.

Подобная идея завоевала популярность среди представителей русского формализма (концепция изучения литературы без использования смежных дисциплин и сосредоточившись только на исследовании художественных приёмов — прим. пер.). Иногда их неуместно называют Пражским лингвистическим кружком, по имени города, где многие из них, будучи советскими диссидентами, осели. Ее приверженцами были Роман Якобсон, Виктор Шкловский и Владимир Пропп. Последний написал Морфологию волшебной сказки , сведя все истории к повествовательной абстракции, которая в буквальном смысле слова похожа на математическую последовательность. Аналогичным было направление французского структурализма, типичными представителями которого были его основатель, лингвист Фердинанд де Соссюр, а позднее антрополог Клод Леви-Стросс и литературовед Ролан Барт. За исключением отдельных факультетов, увлеченных идеями нарратологии, англоязычное литературоведение часто сосредоточено на препарировании текста скальпелем анализирующего читателя, нежели оценивании сюжета штангенциркулем таксономиста (специалист, занимающийся вопросами систематизации — прим. пер.). Это, возможно, привело к тому, что американские литературоведы предпочитают художественную прозу жанровой и отрицают жанры научной фантастики, фэнтези, ужасов и любовных романов как несерьезные в пользу всех тех искусно написанных историй в журнале New Yorker, где кульминация действия — взгляд главной героини в окно, вздох, глоток кофе и осознание в этот самый момент того, что она никогда не была счастлива. Всерьёз — никогда.

Существуют исключения из этого стремления литературоведов считать язык произведения приоритетнее его сюжета. Однако, ни одно не является бóльшим исключением, чем когда-то великий, а теперь ушедший в прошлое труд канадского теоретика литературы Нортропа Фрайя. Немногим англоговорящим филологам мы обязаны больше, чем этому священнослужителю Объединённой церкви Христа и профессору колледжа Виктория в Торонто, за то, что когда-то идеи систематизации были тепло и восторженно приняты литературоведами. Фрай был очарован теориями психоаналитика Карла Юнга о том, как основные архетипы определяют структуру нашего коллективного бессознательного. Он верил, что аналогичный подход может быть применен к феномену повествования: ограниченное число сюжетов определило структуру нашего мышления и наши отношения с историями. В таких работах, как «Пугающая симметрия: исследование творчества Уильяма Блейка», и всеобъемлющем труде «Анатомия критики — четыре эссе» ( Anatomy of Criticism – Four Essays ) Фрай проливает свет на комплексную, причудливую и изящную систему классификации историй, позволяющую интерпретировать их наиболее точно. «Что, если литературная критика — это не только искусство, но и наука?» — задается вопросом Фрай. Он мечтает подойти к процессу изучения литературы с позиций таксономиста, как если бы романы были многочисленными растениями животными, ожидающими своей очереди, чтобы попасть в классификацию Линнея. Тем, кто, читая отдельные поэмы и романы, видит в них образцовые тексты и находит, что делает их образцами для подражания, Фрай сказал бы, что они упускают полноту того, чем является литература. Он пишет:

Кажется, литературная критика остро нуждается в связывающем все элементы принципе — главной гипотезе, которая, подобно теории эволюции в биологии, рассмотрит исследуемый ею феномен как часть целого.

Фрай заявлял, что эта цель должна быть достигнута путем определения того, какие компоненты повествования являются универсальными. Таким образом, костяк произведений можно отделить от плоти самобытности. Далее мы обнаружим, что костяк — это миф или архетип. На основе этого расхожего наблюдения Фрай вывел сложную систему классификации всей западной литературы, в которой он указывает точные архетипы, определяющие поэзию и прозу. В процессе интерпретации текстов он бросается такими терминами, как «центростремительный» и «центробежный»; и периодически использует такие фразы, как «керигматический модус» (от «керигма»; основная мысль христианского вероучения после устранения элементов чудесного — прим. пер.). «Анатомия критики» соответствует своему названию: Фрай кромсает литературу, подобно трупу, и приходит, без сомнения, к пьянящей разум теории всего на свете:

Физика — корпус упорядоченных знаний о природе, и изучающий ее говорит, что он изучает физику, а не природу. Искусство, как и природу, следует отличать от его системного изучения, коим является критика.

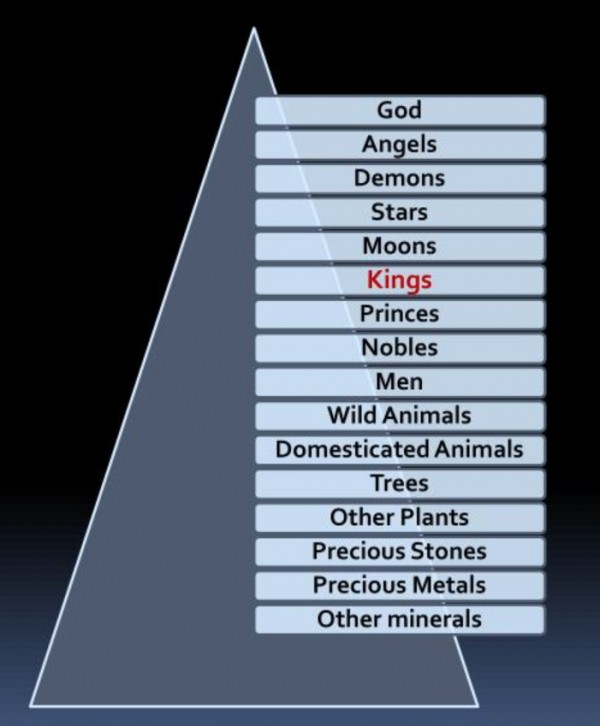

В своей «физике» Фрай выделяет 5 «модусов» литературы — мифический, романтический, высокий мимитический (герой исключителен, но его исключительность не находит выхода — прим. пер.), низкий мимитический (герой не исключителен — прим. пер.) и иронический — каждый из которых могут иметь трагическую, комедийную (по Фрайю, рассказывающие истории людей — прим. пер.) и тематическую (по Фрайю, повествующие о концепциях, идеях — прим. пер.) форму. Затем на основе этого он выделяет такие жанры, как «дионисийский», «элегический», «аристофанический» и прочие. Далее в своей книге он предлагает сложную теорию символизма — методологию описания художественных образов, базирующуюся на платоновской концепции Великой цепи Бытия (Фрай группирует образы в искусстве согласно классам всего сущего, созданным Богом, определяет их иерархию и главные архетипические метафоры в них; автор статьи допускает неточность, т. к. данная концепция была развита из идей нескольких философов, в том числе Платона — прим. пер.) — и детальную жанровую классификацию. В той части, которая всегда поражала меня как одна из самых странных (хотя и гениальных) в «Анатомии критики», Фрай проводит архетипическую связь (Фрай развивает мысль о цикличном движении жизни, обычно состоящем из 4 этапов; этот естественный цикл жизни, по его мнению, интуитивно присутствует и в логике жанрового делении литературы — прим. пер.) между жанрами и определенными временами года, где комедия является весенней формой литературы; романтическая литература принадлежит к летней; осень — время трагедии; зима порождает иронию. Проблема того, как же тогда человек родом из тропических мест, где год четко делится на сезон дождей и сезон без дождей, читает книги, демонстрирует особый шовинизм канадца.

Для большей части телеаудитории, однако, знакомство с вызывающе амбициозной концепцией «Существует N-е количество историй» произошло не благодаря Фраю, а скорее через профессора колледжа Сары Лоуренс. Он был главным героем документального фильма журналиста Билла Мойерса «Джозеф Кэмпбелл и Сила мифа », снятого в 1988 году американским каналом PBS. Опираясь преимущественно на свою же исследовательскую работу Тысячеликий герой (1949), Кэмпбелл внезапно стал звездой телевизионных серий, которые познакомили широкую публику с его теорией мономифа — идеей о том, что единый сюжет красной нитью проходит через всю мировую мифологию и часто в центре такого повествования находится то, что автор назвал «путешествием героя». Зрителей привлекали проницательные догадки торжествующего Кэмпбелла о связи аккадской мифологии со «Звездными войнами» (по признанию Джорджа Лукаса, идеи Кэмпбелла оказали значительное влияние на фильм) и его расплывчатое контркультурное заявление о том, что человек должен «следовать за своим счастьем!», несмотря на его собственную реакционную политическую позицию (которая, по мнению некоторых критиков, могла колебаться от эпизодов вежливого рейганизма (здесь — вера в исключительную роль американской нации как оплота демократии и равенства, гуманистических и религиозных ценностей, неограниченных возможностей и примера будущего мира без марксизма и социализма — прим. пер.) до профашистских настроений). И Фрай, и Кэмпбелл демонстрируют широкую образованность, но, пожалуй, только у первого она была особенно глубока. Окруженный аурой твидовой (в традиционном представлении твидовый костюм являлся неотъемлемым атрибутом профессоров престижных университетов — прим. пер.) академичности, образцовой до скрипа на зубах, Кэмпбелл выглядел, как профессор, который частенько болтает со студентами о Рубайате Омара Хайяма в офисе, где пахнет пачули, на пыльном полу лежит затертый восточный коврик, собраны безделушки из учебных поездок в Индию и Японию, а грозящая вот-вот рухнуть книжная полка над рабочим столом до отказа забита пестреющими пометами экземплярами книг Фридриха Ницше и Артура Шопенгауэра в мягкой обложке. Короче говоря, Кэмпбелл выглядел так, как, согласно нашим ожиданиям, следует выглядеть преподавателю гуманитарных наук, что, по мнению некоторых критиков его работ (например, Дандеса, который называл его «не-экспертом» и «дилетантом»), завоевало ему незаслуженный авторитет.

Однако, какого авторитета он добился, герой с одной теорией, объясняющей все! Опираясь на работы Юнга, Фрэзера и всей остальной уже знакомой нам компании, Кэмпбелл заявлял в своем самом известном труде, что наиболее универсальные для человечества архетипы определяют структуру всего повествования:

Герой решается покинуть обыденный мир и направляется в область удивительного и сверхъестественного: там он встречается с фантастическими силами и одерживает решающую победу: в этом таинственном приключении герой обретает способность принести благо своим соплеменникам.

Идет ли речь о Люке Скайуокере, отважившемся оставить родную планету Татуин, или Гильгамеше , покинувшем город Ур, в песне поется все об одном и том же, утверждает Кэмпбелл. Обращаясь к материалам с территорий древнего Ближнего Востока и Ирландии Бронзового века, Индии времен написания эпоса Махабхарата и из голливудских киносценариев, Кэмпбелл заявлял, что его мономиф является волшебным ключом ко всему повествованию; историей, по косточкам разобрав которую те, кто теперь в курсе этих тонкостей, с течением времени обретут понимание, мудрость и достигнут самореализации. Книга «Тысячеликий герой», естественно, льстила притязаниям некоторых художников и писателей, давая им понять, что они являются проводниками коллективного бессознательного и напрямую связаны с ним. Как и в случае с Фрейдом и армиями литературоведов, которые применяли его теории при анализе романов и фильмов, если интерпретация многих фильмов у Кэмпбелла звучит убедительно, то это потому, что режиссеры этих лент (начиная Джорджем Лукасом и заканчивая Стэнли Кубриком) оказывались его читателями. Может возникнуть ощущение, что мономиф в сфере литературоведения равнозначен теории разумного замысла в жизни, сторонники которой знают, что Бог существует, иначе зачем еще нам даны носы, на которых так удобно носить очки? (речь идет о выступлении доктора Дженнифер Ривéра, заявившей о том, что «Бог специально создал нас с этой носовой костью, потому что Он знал, <…> мы будем носить очки и контактные линзы»)

Политические взгляды Кэмпбелла, как, конечно, и установки в его теории, неоднозначны. Его компаративный подход внешне напоминает собой плюралистскую, мультикультурную, экуменическую проекцию образа профессора колледжа Сары Лоуренс, каким он был. В то же время унификация всех историй в мономиф — грубое насилие над неповторимостью бессчетного числа мифов. Существует прямая связь между Кэмпбеллом и бубнежом о мифосе (т. е. о мифе; термин из трактата Поэтика Аристотеля — прим. пер.) поэта Роберта Блайя, а также его книгой Железный Джон: Книга о мужчинах — обширным трудом, давшим начало тысячам барабанных кругов (практика совместного пения и игры на ручных барабанов, сидя в круге — прим. пер.), участвуя в которых, женатые мужчины из пригорода пытались задействовать свою природную маскулинность в двусмысленных гомоэротических лесных ритуалах — или тем же бубнежом канадского психотерапевта / сторонника ультраправого политического сектора Джордана Питерсона, который, в сущности, ведет себя как захудалая версия начинающего фольклориста. Поскольку мифы кажутся столь элементарными таинственными посланиями из далекого прошлого с логикой, будто отпечатанной в нашем коллективном бессознательном, трудно не отметить заманчивость идей Кэмпбелла. Тем не менее, каждый раз, когда кто-то начинает говорить о «мифосе», неизбежно возникает ощущение, что вы, кажется, находитесь в компании чудика, который практикует «runic magik» (польс. «руническая магия» — прим. пер.), на полном серьезе задается вопросом, не юберменш (сверхчеловек, высшая раса — прим. пер.) ли он, и имеет сомнительную расистскую историю поиска в Google. Мы думаем, что мифы находятся в сфере интересов хиппи. Однако, столь же часто исследовательские работы по данной теме могут стать первыми сигналами предрасположенности автора к солдафонской тирании — так, труды Кэмпбелла ловко вписываются в систему крайне консервативных взглядов на жизнь, которая в жизнь всех нас, без сомнения, вписывается с трудом. В изданной уже после его смерти книге Пути к блаженству. Мифология и трансформация личности он пишет:

Маркс учит нас обвинять в наших пороках общество, Фрейд — родителей, астрология — Вселенную. Но единственное осмысленное обвинение может быть направлено только против себя: вам не хватило мужества вызвать к жизни полную луну и прожить жизнь так, чтобы реализовать свой потенциал.

В самую точку. Люди не могут позволить себе медицинские услуги и не могут найти работу, потому что они не вызвали к жизни полную луну...

Проблема заключается в том, что, если воспринимать Кэмпбелла слишком близко к сердцу, все начинает выглядеть так, будто написано им. Так, мономиф должен состоять из последовательных этапов, начиная с истории появления героя в обычном мире, где он слышит «зов странствий» и заканчивая помощью наставника, который ведёт его мимо «стража порога» (трансформации — прим. пер.), после которого он проходит «путь испытаний», чтобы в конечном итоге столкнуться с суровейшим испытанием. Достигнув успеха, герой возвращается к обыкновенной жизни, став мудрее, совершеннее и сделав чужую жизнь лучше благодаря награде, дарованной ему. Путь героя описан в «Тысячеликом герое» намного сложнее. Однако, синопсиса должно быть достаточно для понимания того, что модель Кэмпбелла вполне обобщенная, чтобы применить ее к чему угодно, и вполне специфичная, чтобы создать иллюзию детальной проработки. Подумайте о Иисусе Христе: его нарекают мессией, ему помогает Иоанн Креститель, в пустыне его искушает Сатана и перед своим распятием и сошествием в ад он подвергается пыткам в Иерусалиме от рук римлян; итог — он воскресает, а всему человечеству обещано спасение. Теперь подумайте о Джеффе Лебовски: его нарекают Чуваком, ему помогает Уолтер Собчак, его искушает Джеки Трихорн, он бьется с нигилистами, итог — герои едва успевают на финал местечкового чемпионата по боулингу. Не считая того, что обе истории глубоко запали в сердца миллионов людей, бесспорен тот факт, что Евангелие и фильм «Большой Лебовски» братьев Коэнов являются одной и той же историей только при самом поверхностном взгляде на них. Тем не менее, квази-конспирологическая теория мономифа сулит тайное знание, которое гласит, что они — одна история.

Однако, дело в том, что истории не водород, сюжеты не кислород, а повествование не углерод. Невозможно свести необъятный опыт человечества к периодической таблице элементов — разве что самым небрежным образом. Делать вид, что инструменты классификации ничто иное как озарение толкователя, значит стирать в порошок Гималаи, чтобы получить холмы Айовы; значит срезать столько мяса с кости, что на еду остается только костяк. Когда все сводится к форме мономифа, любитель не может распознать образцовое, уникальное, индивидуальное, субъективное и идиосинкразическое, поскольку в каком-то отдельном сюжете отсутствует волшебник, сопровождающий героя в подземный мир, или еще чего-нибудь нет. Поступать так значит отрицать возможность создания новой истории, некой инновации в повествовании; значит отвергать Священный Грааль самобытности. Тем не менее, следует с некоторым пониманием отнестись к тому, почему эти модели привлекают нас и каким образом архетипическое литературоведение взывает к нашим внутренним собирателям марок. Прошу прощения у Вольтера (далее аллюзия на фразу Вольтера «Если бы Бога не было, Его стоило бы выдумать» — прим. пер.), но, если бы повествования не было, его стоило бы выдумать — и все прилагающееся тоже. Причин, по которым архетипическое литературоведение столь привлекательно, бесчисленное множество — оно обуздывает хаос; предоставляет эффективную систему оценки того, как работает повествование; дает посвященным ощущение, что они обладают знаниями, применимыми к чему угодно от Одиссеи до «Трансформеров».

Идолопоклонство перед практикой, когда самобытность рассматриваемых историй ошибочно служит основой для построения методологических моделей их классификации, заключает в себе своего рода умопомрачение литературоведов. Букер упоминает нарративную группу «Из грязи в князи», но подобный редукционизм — слабая альтернатива тому, чтобы проникнуть в разум главного героя мальчика Пипа, когда он тоскует по возлюбленной им Эстелле в романе Большие надежды Чарльза Диккенса; он относит роман Брэма Стокера Дракула к группе «Победа над чудовищем», но подобное упрощение осуществляется путем принесения в жертву мотивов паранойи, ужаса, голода и сексуального напряжения, описанных в этом шедевре в пурпурной обложке. Не существует никаких историй как таковых; есть истории, рассказываемые деталями. Забыть о том, что истории бесконечны — оскорбление против них; это — кощунство, как если бы кто-то делал вид, что каждый из нас подобен всем остальным. В искаженном виде существует только один мономиф, но он не такой, каким его рисуют «собиратели марок». При всем своем разнообразии, многообразии и многочисленности, каждая история — миф о сотворении, ибо каждая история кем-то сотворена. Из сырого материала, который нам предоставляет жизнь, создается нечто новое, и в этом смысле все мы являемся не живыми вариантами одной и той же истории, но живем внутри внутри одной и той же истории.

Эд Саймон (Ed Simon)

Комментарии 3

Показать все

Читайте также

-

-

-

10 октября 2020 г.

522

Молись, лбом бейся и впадай в смиренья фазу - возможно бог убьёт тебя не сразу...

-

-

-

-

28 июня 2020 г.

292

Видал всю работу и быт я в гробу - смотрю вот кино с точкой красной на лбу!!!)))

-

-

-

Вот это Фрай заморочился :D Очень интересная статья, спасибо за перевод!

lise_fr, Пожалуйста! Фрай удивил очень нетривиальным аналогиями и принципами классификации:)