8 апреля 2021 г., 15:48

3K

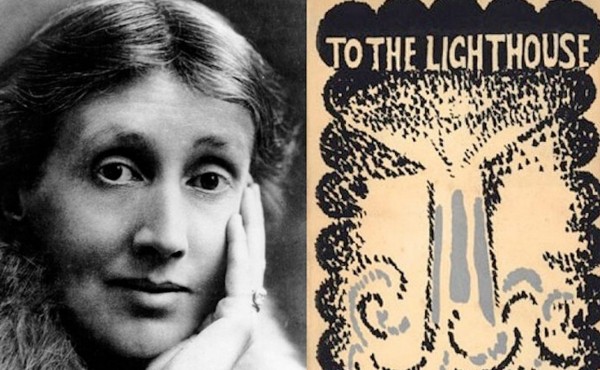

На языке болезни

Комментарии к произведениям Вирджинии Вулф о болезни и недееспособности

В начале 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны, Вирджиния Вулф гордо заявила в письме к одной из своих подруг, что у неё нет причин бояться гриппа: «Бактерии гриппа не имеют надо мной власти», — написала она Джанет Кейс (ученая-антиковед и преподавательница древнегреческого языка, боровшаяся за права женщин — прим. пер.), которая недавно слегла с этой болезнью в постель; с позволения Джанет, продолжала Вулф, она была бы рада увидеться с ней вживую. Ее слова о стойкости организма оказались чрезвычайно неуместны: в течение последующих десяти лет Вирджиния Вулф заболевала гриппом несколько раз и порой была прикована к постели восемь дней кряду. Впоследствии многие из перенесенных инфекций спровоцировали возникновение острых приступов боли. Серьезное хирургическое вмешательство, к которому Вулф периодически прибегала, чтобы облегчить эту боль — например, удаление зубов — лишь усугубляло приступы. И побочный эффект в виде дискомфорта не был кратковременным; доктор Фергюссон, лечащий врач писательницы, опасался, что многочисленные рецидивы гриппа — в 1916, 1918, 1919, 1922, 1923 и 1925 гг. — оказали разрушительное влияние на состояние ее нервной системы и работу сердца.

Последние слова имели особое значение для Вирджинии Вулф — она потеряла свою мать в возрасте 13 лет (1895) в результате остановки сердца, вызванной осложнениями после гриппа. В начале 1920-х гг. лечащий кардиолог Вулф даже осмелился заявить, что и она вскоре умрет от сердечной недостаточности. «Вероятно, я была на пороге смерти», — позднее призналась писательница своей сестре, вспоминая острый рецидив 1919 года. Тяжесть протекания болезни не вызывает удивления, учитывая вероятность того, что Вирджиния Вулф заразилась не чем иным, как испанским гриппом — вирусом, вызвавшим самую массовую пандемию XX века и унёсшим жизни десятков миллионов людей по всему миру.

Тем не менее, несмотря на трагическую историю болезни в ее семье, Вулф находила в себе силы для насмешек над первыми случаями заражения испанским гриппом. В 1918 году она оставляет в дневнике запись о погоде и небрежно добавляет, что в соседнем доме кто-то скончался от гриппа, как будто оба события были равно обыденны и малозначительны:

Сегодня впервые за многие недели дождь; у соседей похороны; смерть от гриппа.

Пару месяцев спустя она упоминает, что ее друг и коллега Литтон Стрэчи избегает появляться в Лондоне в связи эпидемией, и саркастически замечает, что «мы, оказывается, становимся свидетелями мора, масштабами сопоставимого, по мнению Таймс, только с Чёрной Смертью, чей самый страшный кошмар — как бы грипп не добрался до лорда Нортклиффа (Альфред Хармсворт, британский медиамагнат, в том числе владевший газетой Таймс — прим. пер.) или не вынудил страны заключить мирное соглашение (о прекращении военных действий в Первой мировой войне — прим. пер.)». Ядовитый тон доказывает, что первоначально Вирджиния Вулф считала пандемию своего рода шуткой, раздутой газетами, а сравнения с чумой — погоней за сенсацией.

Несмотря на то, что насмешка была обычной реакцией Вулф на ненавистные ей вещи, возможно, у нее была была более веская причина отрицать высокую смертность от гриппа. С одной стороны, писательница, вероятно, хотела избежать участи своей матери, чья кончина спровоцировала первый из нервных срывов, многократно прочертивших небосклон ее жизни. По словам Вулф, ее «несравненно более добродетельная» мать всегда «незримо присутствовала» в ее жизни. «Ее лицо преследует меня», — заявила она в письме от 1927 года.

Мать не единственная, кто незримо присутствовал в жизни Вирджинии Вулф: в своем эссе о бренности жизни «Смерть мотылька» (1942) она также описывает Смерть как призрачную и неотступную спутницу. В нем писательница наблюдает за тем, как жизнь медленно покидает мотылька; как подрагивают его лапки, словно давая отпор невидимому «врагу». Враг здесь — Смерть, «безразличная и безликая»; она незрима и никто из нас, будь то мотылек или наблюдающая за ним хозяйка дома, не смеет надеяться победить ее. И если ужасающие последствия Первой мировой войны были очевидны — горы трупов, разрушенные бомбежкой здания и письма в тыл о том, что еще один солдат никогда не вернётся домой — то присутствие губительного вируса было безмолвным и скрытым, но представляло не меньшую смертельную опасность. Грипп был такой же незримой враждебной силой, расползающейся по всему миру и одновременно с этим неприметной.

Получается, что Вулф не страдала от недостатка невидимых компаньонов, имевших отношение к Смерти — то были ее мать и грипп, который не желал оставлять ее организм в покое. Смерть — эта синеглазая спутница у изголовья постели — всегда сопровождала писательницу. Если мысль об этом причиняла Вирджинии Вулф невыносимую боль каждый раз, когда она вслед за матерью чувствовала приближение своего конца, то Смерть также дарила ей утешение — Вулф понимала, что ее судьба и судьба ее матери, несмотря на свою непохожесть, на деле всегда были близки.

Писательница знала, что болезнь, как и любой травмирующий опыт, остается с нами, даже если мы думаем, что окончательно выздоровели.

В 1925 году Вирджиния Вулф пережила очередной нервный срыв. Этот опыт наравне с многочисленными случаями заболевания испанским гриппом в 1926 году подтолкнули ее к написанию потрясающего эссе «Быть больным» на тему отражения феномена болезни в литературе. Произведение врезается в память с первого предложения — это долгое и обстоятельное размышление, написанное великолепным языком, является одним из моих любимых вступлений в жанре нехудожественной литературы:

Если брать в расчёт, насколько часто мы сталкиваемся с болезнью; какую удивительную метаморфозу духа она влечёт за собой; каким поразительным образом перед человеком предстают прежде невиданные миры, когда в нем начинает угасать свет жизни; какие безжизненные пейзажи души открывает взору легкий приступ гриппа и какие пропасти и цветущие поля обнаруживает повышение температуры; что за вековые могучие дубы, пустившие корни в нашем сердце, рубит под этот самый корень болезнь; как мы погружаемся в бездну смерти и ощущаем, что над нашими головами смыкает свои волны небытие; что после операции по удалению зуба мы надеемся проснуться в окружении ангелов с арфами, а приходим в себя, сидя в кресле дантиста, приняв его слова «Прополощите рот водой! Прополощите рот водой!» за голос Бога, спустившегося с небес, чтобы поприветствовать нас — если задуматься над этим (как частенько вынуждает нас жизнь), то кажется очень странным, что болезнь до сих пор не заняла в литературе достойного места наравне с такими ее основополагающими темами как любовь, кровавые битвы и ревность.

В этом отрывке Вулф достигает двух целей: она заявляет о том, что тема болезни несправедливо отвергается литературой; но прежде, чем сделать этот вывод, писательница демонстрирует поэтичность данной темы, описывая глубину и многообразие переживаний, связанных с болезнью; показывает то, как болезнь придает любому обыденному опыту нотки бардовской драмы в точности так же, как черно-белый город наполняется влажным блеском ночного дождя. Иными словами, за переживанием болезни таятся великие битвы, не нанесенные на карту земли, и эмоции такие же противоречивые, как аляповатые цвета на костюмах у арлекинов Пикассо. Сама болезнь же присутствует на страницах многих «знаковых» книг, но она редко является главной темой произведений.

Тема болезни, по словам Вулф, если и имеет место в произведении, скорее низводится до коротких упоминаний, нежели детально исследуется. «О разворачивающейся в пустой спальне великой борьбе тела, к которой принужден разум, и приступа лихорадки или надвигающейся меланхолии не желают знать. Но, — пишет она, — причину не надо долго искать» — для того, чтобы отвергнуть общественную мораль и честно написать про болезнь, требуется смелость и ранимость, «отвага укротителя львов». Как считает Вирджиния Вулф, мало писателей осмелятся выставить свою борьбу с болезнью напоказ.

Кроме того, Вулф замечает, что английские писатели словно сами воздерживаются писать о теле, будто эта тема неудобна и аморальна. Писательница стремилась к тому, чтобы литература позволила создавать искренние тексты о телесном опыте. Болезнь, как она считала, представляет собой прекрасную возможность расширить наше понимание внешнего и внутреннего мира. Виктор Шкловский (русский советский писатель, литературовед, теоретик кино — прим. пер.) в своем эссе «Искусство как приём» (1918) дал знаменитое определение литературному приему остранения, цель которого предать знакомой вещи черты нового и странного. Болезнь, по Вулф, является главной осраняющей силой и заставляет нас смотреть на обыденные явления, например на небо или цветы, с трепетом первооткрывателя, поскольку тогда они снова кажутся нам чем-то невероятным.

Это, в свою очередь, ведет к самопознанию, блужданиям по эшеровским (Мауриц Эшер, голландский художник, работавший в жанре оптических иллюзий — прим. пер.) лестницам нашей души и путешествиям по морям с притаившимися в их глубинах зубастыми тварями. Болезнь тогда становится тем мостиком, который позволяет писать о себе самом и окружающем мире более драматично. Мы увидим, что болезнь литературна, эпична и лирична, если попытаемся описать ее.

В детстве я несчетное количество раз болела простудой и гриппом. Этот опыт научил меня до ужаса бояться того щекочущего чувства в глотке, что предшествует больному горлу; несколько лет спустя я на неделю оказалась в постели с лихорадкой денге (острая вирусная инфекция, переносимая комарами и симптоматически напоминающая грипп — прим. пер.), и всё, что происходило тогда со мной, я помню как в тумане. Сразу после введения карантина на территории Нью-Йорка я переболела легкой формой COVID-19, на несколько дней перестав ощущать запахи. Но больше всего меня смутно тревожит то, что надо мной довлеют воспоминания о депрессии и беспокойстве, охвативших меня во время болезни; такие воспоминания о самой себе, которые я всей душой желаю гнать прочь, но не могу, потому что они, подобно моей тени, неотделимы от меня.

Открыто писать о болезни почти всегда страшно — особенно если вам свойственно испытывать тревогу, и, решив писать о тревоге, вы испытаете ее приступ. Если же вы, как и я, небелая транс-женщина, вас в частности охватывает страх рассказать слишком много о своей борьбе с психическим заболеванием — даже с относительно легкими формами, как у меня. Вы знаете, что многие воспримут ваши откровения как доказательство того, что транс-люди психически нездоровы и представляют угрозу для хороших, «нормальных» белых ребят, как они. В конце концов, тем, кто критикует транс-комьюнити, свойственно отрицать реальность нашего транс-опыта или необходимость перехода. Они объявляют нас «психически нездоровыми», намекая таким образом, что мы настолько в отрыве от реальности в отношении самих себя, что не способны понять свою суть.

Писать о своём заболевании — не важно, физическом или психическом, так как одно усугубляет течение другого — означает рисковать тем, что твой опыт может быть обращен против тебя самого.

Тем не менее, я продолжаю это делать — моя откровенность скорее дарит мне свободу.

Я слышу гул тревоги большую часть своей жизни — вначале он был тихий и монотонный, внезапно переходя в резкий, как треск гвоздики (речь идет о марке сигарет с гильзой на ⅓ или более заполненной измельченной гвоздикой — прим. пер.) в сигарете при очередной затяжке одним розовым вечером. Я слышала это электрическое гудение; мягкий дисгармоничный непрерывный звук, словно жужжание неоновой вывески над какой-нибудь забегаловкой, но с внезапным скачком громкости, внезапной пульсацией и колебанием. Я могу спокойно жить с этим чувством большую часть времени, но оно никогда не покидает меня; это подсознательное ощущение, угрожающее обрушиться на меня, как Большая волна с гравюры Хокусая, и забрать с собой. И частенько все так и происходит — оно превращает меня в рыдающую развалину; в бестелесный вопль одиночества и гнева, напоминающий рев морской твари в Ревуне Брэдбери; гнева, смешанного со стыдом от своей слабости. В эти моменты так легко оказаться в серых зыбучих песках своей депрессии; провалиться в опустошающий вакуум, где вообще перестаешь что-либо чувствовать, но начинаешь думать, как положить всему конец — ведь ты боишься, что ты так же ничтожен, как и то, что осталось от твоих чувств, когда все краски жизни поглотили серые пески. Я знаю это как никто другой — знаю, что однажды депрессия побудила меня проглотить яд; убедила меня пойти на железнодорожную станцию и встать на пути перед поездом, чтобы прервать свою жизнь; или годами, когда я мыла посуду или читала, в мыслях моим же голосом говорила убить себя.

Сейчас я лучше контролирую ситуацию. Я редко погружаюсь в омут депрессии, а мое беспокойство теперь — мягкий шум. Однако страх перед этими состояниями остался. Я до сих пор нервничаю, когда рассказываю о своей борьбе с депрессией и беспокойством: даже если 98% времени моя жизнь прекрасна, требуется всего 2%, чтобы посторонний человек бросил на тебя другой взгляд, неловко улыбнулся и отстранился, перестал вести себя с тобой так, как раньше, если вообще не прервал общение.

Испытай нервный срыв, потому что жизнь — настоящий источник стресса, и у тебя найдут психическое отклонение. Расплачься на глазах у кого-то, потому что тебя тоже преследует образ живой матери, которая не любит тебя как прежде, стоило тебе совершить каминг-аут как транс-женщина, и тебе станет страшно, что тебя объявят психически нездоровой. Ты — враг себе; психофизиологическое недоразумение, которое нельзя исправить.

Я все еще, как Вирджиния Вулф, учусь быть откровенной и честной.

Одной из немногочисленных книг, по мнению Вулф, в центре повествования которой действительно находится болезнь, являлось известное произведение Томаса де Квинси Исповедь англичанина, употреблявшего опиум (1821), классика в жанре психоделической литературы. Де Квинси также было известно, как редко англичане, в частности, позволяют себе говорить о болезни — в предисловии он с иронией замечает, что английская литература отвергает рассказы о болезнях как нечто аморальное. Он начинает с извинения за то, что:

(приступает) тот предел скромности и благородства, который обычно побуждает нас скрывает свои слабости и пороки. Ничто так не оскорбляет чувств англичанина, как зрелище человека, выставляющего напоказ свои нравственные язвы и шрамы.

Писать о своей зависимости и боли — о своей болезни, иными словами — было «оскорблением», раздражающим «зрелищем». Де Квинси, а вслед за ним и Вулф, стремились избавиться от этого пуританского образа мыслей. Далее он замечает, что такое отношение лицемерно, учитывая, как много англичан втайне употребляло опиум и готово с фанатизмом манихейского проповедника (от «манихейство»; религиозное учение, в частности, характеризующееся разделением мира только на две категории — «добро» и «зло» — прим. пер.) наброситься на кого бы то ни было, кто открыто пишет об употреблении наркотиков и наркотической зависимости.

Де Квинси в своей книге удалось в некоторой степени передать сюрреалистическую трансформацию окружающего мира после приема лауданума (опиумная спиртовая настойка — прим. пер.). Эссе Вулф, в свою очередь, присущ красивый стиль, неторопливый темп повествованиях, взвешенный подбор слов. «Быть больным» — словно тлеющее пламя; движение мысли долгое, вяло текущее и витиеватое, как воды сказочных рек; сложно не ощутить, как затягивает эта избыточность языка. Текст имеет свободную композицию; немногочисленные критические рецензии в области художественной медицинской литературы, посвященные данному эссе, обвиняют писательницу в том, что витиеватый стиль лишает ее аргументы силы.

Но данная критика упускает куда более важный момент — Вирджиния Вулф не намеревалась создать текст, построенный на простой линейной аргументации; стиль ее эссе — весомый аргумент сам по себе. Самые великолепно написанные пассажи передают тот чувственный опыт, который мы можем испытать, будучи прикованными к постели: дезориентация; внезапное очарование будничными вещами; бурные потоки сознания. Образный ряд эссе непрерывно меняется — некоего рода гениальный метатекстуальный приём, где расплывчатая, по Гераклиту (древнегреческий философ, веривший в бесконечную динамику сущего — прим. пер.) изменчивая форма словно передаёт болезненность самого текста.

Вместо введения линейной аргументации Вулф с удовольствием отдаётся тому, что Китс назвал негативной способностью — пребыванию в состоянии неопределенности и промежуточном положении между знанием—незнанием, что некоторые критики не художественной литературы считают частично жанрообразующей характеристикой эссе. Эссе может быть essay, попыткой в своём первоначальном значении (от франц. essai «попытка, проба» — прим. пер.); оно идеально служит тому, чтобы обозначить некую идею, нежели вести ясную линейную полемику по теме. Эссе может приводить понятные аргументы, но этот жанр также позволяет недоговоренность вместо определенности, допускает свободный полёт мысли в поисках смысла.

Кроме этого, Вирджиния Вулф связывала стиль письма с гендером, где разные способы описания способны рассказать о мировосприятии человека. В своей классической манере она описала эти категории в одном из своих самых шутливых коротких рассказов Пятно на стене, где два героя — рассказчица и некто в той же комнате, судя по всему, женщина и мужчина соответственно — реагируют на непонятное пятно на стене абсолютно по-разному. Для рассказчицы вопрос о том, откуда появилось пятно, влечет за собой ряд сюрреалистичных ассоциаций. Она наслаждается загадочностью пятна, потому что размышления о нем приносят ей удовольствие; но мужчина, увидев пятнышко, немедленно определяет, что это — улитка, неожиданно прерывая рассказ и фантазии своей спутницы.

Для Вулф эта разница восприятия имела значение. Отрывистые, короткие предложения с буквальным смыслом, однозначно описывающие суть вещей, представляют мужское восприятие; длинные, более образные, полные неопределённости предложения — женское восприятие. Рассказчице не по вкусу мужское буквальное восприятие, которое окажется на свалке вместе с призраками. Стиль, таким образом, уже художественная субстанция, дух, weltanschauung (нем. «мировоззрение» — прим. пер.). В эссе «Быть больным» предпочтение отдается стилю, передающему поток сознания, чтобы вместо скупого «У меня грипп» дать читателю возможность прочувствовать болезнь.

Интеллектуальные поиски Вулф также подтолкнули критика Элизабет Утка опубликовать свою книгу «Вирусный модернизм» (2019) о феномене пандемии 1918 года в модернистской литературе в самый подходящий момент — накануне глобальной эпидемии уже нашего поколения. В момент горького озарения, Утка замечает:

Определенные формы массовой смертности становятся менее ‘бедственными’ <...>, чем другие; смерть во время пандемии всегда кажется менее существенной или выгодной государству. Миллионы случаев смерти в результате гриппа не считались (и не считаются) событиями, определившими исторический облик эпохи в той же степени, что человеческие потери во время войны.

В своей работе Утка стремится найти ответ на любопытный вопрос — почему, на первый взгляд, тема пандемии так редко вопреки своим масштабам затрагивается в литературе модернизма того периода? На самом деле, тема присутствует в тексте и в форме случайных аллюзий, и, вероятно, иногда даже в стилистических приемах дезориентации и фрагментации, которые могут отражать опыт галлюцинирования при тяжелой форме гриппа. Однако очень легко, начав изучать модернизм, не обратить на тему пандемии должного внимания, если вам вообще посчастливится заметить присутствие таковой в художественном произведении, тогда как Первая мировая война, способствовавшая росту заболеваемости, всегда будет в центре академического интереса.

Такую ситуацию можно обнаружить даже в критических работах, посвященных другим увертюрам Вулф к болезни — например, известный роман Миссис Дэллоуэй, в котором упоминается грипп, но который редко называют романом о пандемии. И здесь тема войны представляет наибольший интерес для критиков: они сосредоточили первостепенное внимание на контуженном ветеране войны Септимусе Смите как на аллегории травмы в книге. Однако они часто игнорируют тот факт, что Кларисса, по словам Утка, «пережила пандемию» и «имеет дело с долговременными тяжелыми психологическими и физическими последствиями гриппа» (исследовательница полагает, что грипп мог иметь долговременные последствия и для здоровья Септимуса, если учитывать широкую распространенность вируса в армии и галлюцинации персонажа). В начале романа Вулф заявляет, что у Клариссы «все <…> из-за сердца, из-за последствий <…> инфлюэнцы», как было в жизни писательницы и жизни ее матери. Безграничная радость героини от возможности выйти и собрать цветы самой и ее желание, которое запускает все действие романа — указание на то, что прежде из-за болезни Кларисса не могла покинуть свой дом; деталь, служащая мрачным напоминанием о том, как повлияла эпидемия коронавируса на психологическое состояние людей в период самоизоляции.

Утка с сожалением замечает, что частично эта проблема вызвана тенденцией пренебрегать темой болезни из-за ее меньшей значимости по сравнению, например, с темой войны. Это предпочтение связано с гендерным нормами восприятия того, что мы, не задумываясь, называем «важным»: война — стереотипно «мужское» занятие — в таком случае превосходит по значимости практически все остальные виды деятельности. Несмотря на то, что мне не нравится подчиняться гендерным нормам, сложно проигнорировать наличие и влияние этих тенденций на критические работы, посвященные литературе модернизма. Как Утка замечает в одном из выдающихся мест своей книги:

Когда мы оказываемся неспособны заметить тему болезни, в широком смысле, и тему пандемии 1918 года, в частности, мы придумываем правдоподобную легенду, почему военный конфликт стал определять исторический облик эпохи; мы обесцениваем болезнь и пандемию и, тем самым, преуменьшаем их опасность; мы поддерживаем долгую традицию связывать болезнь с якобы негероическими, более женственными сценариями смерти.

К счастью, ситуация начинает меняться благодаря книгам, в которых тема борьбы с болезнью выходит на первый план и становится центральной — например, откровенные мемуары о болезни Лайма (инфекционное заболевание, вызванное укусом клеща — прим. пер.) в романе Порочисты Хакпур «Болезнь»; полные напряжения, личные эссе о жизни с психическим расстройством в книге «Сборник шизофрении» Эсме Ван; вызывающий у читателя то приступы смеха, то приступы ужаса, роман Мой год отдыха и релакса Оттесы Мошфег о том, что получится, если соединить психические расстройства, социальные привилегии и американское общество; или «Портрет алкоголика», потрясающий сборник стихотворений Кавеха Акбара о зависимости. Эти произведения, наряду со многими другими, выдвигают на первый план то или иное заболевание, предоставляя читателям возможность не только стать свидетелем протекания болезни, но и понять, каково быть больным — и есть что-то красивое во всей этой трогательной уязвимости.

С другой стороны, все еще существует проблема не быть воспринятым всерьез, стоит только автору заявить — или признаться, как поступил де Квинси — о том, что ему приходится с чем-то бороться. Очевидно, что некоторые классики хотят, чтобы мы не марали повествование упоминанием своей болезни. Для тех из нас, кто является в Америке представителями небелого населения и трансгендерами, ситуация принимает куда более опасную форму, когда наши разоблачительные заявления просто-напросто усиливают расистские настроения и способствуют возникновению трасфобных стереотипов о нашей психической стабильности, об угрозе, исходящей от нас, или даже правомерности наших мыслей.

Мы проделали огромный путь. Тем не менее, мы далеки от своей цели, и идейно эссе Вирджинии Вулф ещё способно казаться подрывным.

Эпидемия 2020 года одновременно напоминает и отличается от той, что застала Вулф. Испанский грипп имел ужасающе разрушительные последствия. Уровень смертности значительно поднялся по возвращению солдат с полей Первой мировой войны, которые, будучи заражены вирусом, пересекли на своём пути домой множество территорий. Коронавирус также имеет разрушительные последствия (хотя, без сомнения, менее губительные): поскольку мы располагаем лучшим медицинским оборудованием, уровень смертности почти наверняка будет ниже. Тем не менее, никакая официальная статистика не способна точно подсчитать, как много людей умерло, идет ли речь о 2020 или 1918 годе, поскольку масштабы и последствия любой пандемии почти всегда будут сверх нашего понимания.

Эпидемия коронавируса закончится — возможно, раньше, чем мы предполагаем — но закончится не сразу. В отличие от событий, описанных Камю в романе Чума, последствия пандемии будут долговременными, даже если мы до конца не понимаем, насколько сильно она повлияла на нас. Хотя научное чудо быстрого производства вакцин, которое никогда не следует воспринимать как должное, однажды вернет нас к некому подобию нормальной жизни, мы не будем точно такими же, как прежде. Мы станем другими, потому что пандемия изменила всех нас и даже тех, кто заявляет, что никакого вируса не было. Некоторые из изменений, которые затронут нас самих и общество, могут стать благоприятными — они подчеркнут острую необходимость обеспечить равный доступ людей к услугам здравоохранения и финансовой поддержки.

Однако иные перемены даже могут стать причиной других пандемий будущего. Например, люди с нормально функционирующим иммунитетом заявляют, что никогда не перестанут носить маски и даже после вакцинации не позволят своим детям находиться без них на улице — практика, которая, без сомнения, в конечном итоге нанесет вред их иммунной системе. Или самовлюбленные пользователи социальных сетей, подстёгнутые ханжескими и хвастливыми твитами, например, о количестве принадлежащих им масок, запросто могут пойти дальше, заявив, скажем, об отказе вакцинироваться — позиция, которая, если эффективность вакцин будет доказана, станет равнозначна антиинтеллектуализму ради лайков, что увеличивает продолжительность этой или следующей пандемии и количество летальных исходов.

Несмотря на все вышесказанное, всякий раз, когда пандемия подходит к концу, мы обязаны проявлять особенно трепетную заботу о себе — будь то праздник в честь завершения эпидемии или чуть более долгая самоизоляция — чтобы начать по-настоящему исцеляться. Как было не понаслышке известно Вулф, сама болезнь в некотором смысле невидимо присутствует в нашей жизни даже тогда, когда мы убеждены, что уже выздоровели.

То, как мы говорим о пандемии, тоже имеет значение. В эссе «Быть больным» Вулф использовала милитаристические образы, где болезнь показана как большая «война». Именно так многие власть имущие описали наши отношения с коронавирусом — битва, которую нужно выиграть. Однако такая позиция неправильна. Коронавирус всего лишь иная форма жизни (почти как организм, хотя вирусы, строго говоря, считаются неживыми), которая живет с нами бок о бок и всегда так жила на бледно-голубой точке в космосе под названием Земля с того момента, как наш род начал эволюционировать. Вирусы не воспринимают нас как «врагов». Мы не более чем переносчики. В этом отношении коронавирус ничем не отличается от других вирусов. Любой из них значительно превосходит нас — и все другие организмы на Земле — количеством.

Тем не менее, это не повод для тревоги. Так было всегда. Мы не сражаемся с вирусами; мы живем своей жизнью, где они сосуществуют с нами, ожидая нужного часа. Если мы разделаемся с одним из них и вечные льды прошлого скуют его — отличные новости! Всегда будут другие вирусы, стойкие и бесчисленные, как микробы внутри нас, с которыми мы проживаем каждый свой день. Скорее всего, пандемии всегда будут иметь место — да, звучит пугающе. Тем не менее, такое положение вещей не должно приводить нас в полное оцепенение — это всего лишь социальный контракт жизни, природный контракт, который мы «подписываем» при рождении. Легко забыть о том, насколько хрупка наша жизнь и какое чудо, что человечество дожило до настоящего момента. Мы выжили, вопреки эпидемиям, и так или иначе будем продолжать борьбу за существование, потому что мы просто делаем то, что должны и это, действительно, невероятно.

Если мы перестанем думать о том, чтобы победить вирусы, как каких-то врагов, мы будем больше ценить наше шаткое положение на этой планете и научимся дорожить коротким промежутком времени, которое нам отпущено, будь мы в болезни или в здравии. Вирджиния Вулф прекрасно понимала ничтожность и уязвимость человеческого рода в масштабах грандиозного сценария жизни. Она продолжала жить, чтобы писать — занятие, которое она обожала — даже на пике психических и физических заболеваний; и она цеплялась за жизнь так долго, насколько была способна найти в сердце желание жить. Изо всех сил мы будем бороться за жизнь, поступая точно так же — думая только о любимых людях и любимых вещах, не важно, как близко, на наш взгляд, Смерть, наша невидимая спутница, подобралась к нам.

Габриэль Беллё (Gabrielle Bellot)

Спасибо, потрясающая статья. Особенно тема мужское восприятие и женское мировоззрение.