9 ноября 2020 г., 14:43

2K

Сильвия Плат… Писательница, неравнодушная к природе?

Марлена Уильямс о сложных отношениях поэтессы с дикой природой

Автор: Марлена Уильямс (Marlena Williams)

В тот день, когда мы с парнем прибыли в вулканический национальный парк Лассен (штат Калифорния, США – прим. пер.), несколько туристов сообщили о неожиданных встречах с медведями далеко на диких тропах, рядом с горой Крейтер Батт и Твин Лейкс. Медведи подошли к их палаткам и принялись рыться в рюкзаках, не останавливаясь, даже когда перепуганные обитатели лагеря хлопали в ладоши и пронзительно кричали. Как объявили в Управлении национальных парков, это так называемое заученное поведение. За эти годы медведи поняли, что люди не представляют реальной угрозы, а особенно те, которые забывают хранить свою еду в защищенных от медведей ящиках во время кемпинга. К счастью, никто не погиб, но парк закрыл доступ на территорию на 60 дней, чтобы «уменьшить негативное взаимодействие с людьми и предоставить медведям время для возвращения к нормальному кормовому поведению».

Так как из-за пандемии мне и Андре пришлось скорректировать свой план летних путешествий, мы отправились в Северную Калифорнию из Портленда, чтобы увидеть дымящиеся фумаролы Лассена, пузырящиеся серные озера и километровые пласты лавы. В первый же день нашего пребывания в парке мы выбрались в короткий пеший поход по дикой местности к Скалам Хаоса – группе шести лавовых куполов с небольшим озером у их основания. Хотя работник охраны парка заверила нас, что столкновение с медведем в этой части парка маловероятно, она предупредила нас о недавнем инциденте с речной выдрой на близлежащем озере Мансанита – самка выдры напала на пловца, когда он подплыл слишком близко к ее детенышам. Управляющий парком предположил, что выдры привыкли к свободным от людей водам во время недавнего закрытия парка и теперь воспринимали внезапный приток посетителей как вторжение.

По пути к началу тропы мы с Андре повздорили, или, так сказать, коротко и напряженно обменялись мыслями о нашем маршруте, среди всего прочего. Я вела машину, Андре следил за направлением движения. Я спросила его, куда мне повернуть, и пока он разворачивал карту, чтобы проверить маршрут, мы пропустили начало тропы. Это выбесило меня, а мое раздражение выбесило его. Весь обмен репликами длился секунд тридцать пять, прежде чем мы погрузились в раскаленную добела тишину. К тому времени, когда нам пора было возвращаться домой, наш гнев по большей части угас, но в первые две мили пути все мелкие обиды и недостаток внимания друг к другу на протяжении четырех лет наших отношений беззвучно всплывали на поверхность, и я поймала себя на том, что снова думаю о рассказе Сильвии Плат «Пятьдесят девятый медведь» (The Fifty-Ninth Bear).

Я прочитала «Пятьдесят девятого медведя», когда мне было пятнадцать, вскоре после того, как я закончила читать ее роман Под стеклянным колпаком , и меня охватил страх, что скоро я буду сидеть на ветке смоковницы, голодная и окруженная почерневшими плодами. Это было тем же летом, когда мне явилось множество глубоких откровений о том, что мои родители однажды умрут и все мои мечты могут не сбыться. Я нашла «Пятьдесят девятого медведя» в книге «Страхи Джонни и Библия снов» ( Johnny Panic and the Bible of Dreams ) – сборнике неопубликованной прозы с предисловием Теда Хьюза (английский поэт и детский писатель, был женат на американской поэтессе Сильвии Плат в 1956-1962 годах – прим. пер.). По сюжету, молодая пара отправляется в Йеллоустоун и заключает между собой пари на то, сколько медведей они увидят до конца своего путешествия. Нортон, ее муж, прикидывает, что они увидят семьдесят одного медведя. Сэди, его жена выбирает число пятьдесят девять.

Кипящий гидротермальный ландшафт Йеллоустона приводит Нортона в смятение, и большую часть пути он проводит в вялом и подавленном состоянии. Для Нортона потрескавшаяся земля «хрупка, как птичий череп под ногами, всего лишь оболочка здравомыслия и величественной красоты между ним и темными недрами земли, откуда исходили вязкие грязи и обжигающие воды». Вместо того чтобы любоваться радужными бассейнами и паровыми гейзерами вместе с женой, Нортон часто остается позади нее и с легким презрением наблюдает, как ее остроконечная соломенная шляпа исчезает в толпе туристов. Сэди возвращается с этих экскурсий расстроенной и обиженной: лось убегает прежде, чем она успевает сфотографироваться, горячий порыв пара «почти обжигает ее до смерти», группа мальчиков разговаривает с ней на тропинке, нарушая ее уединение. Когда Сэди и Нортон едут пообедать в свой последний день путешествия в парке, надеясь, что сэндвич улучшит их мрачное настроение, Сэди всхлипывает: «Я больше ничего не спрашивала… Все, о чем я спросила, – это бассейны и источники». Непонятно, кто ее по-настоящему разочаровал – Нортон или Йеллоустон.

В ту ночь, когда Нортон и Сэди спят в затхлом тепле своей палатки, они слышат громкий треск снаружи: медведь рылся в багажнике их машины. По настоянию Сэди Нортон вылезает из палатки на лунный свет и пытается прогнать медведя. «Эй ты, убирайся отсюда», – говорит он, глядя на «нелепый ком соломы» у ног медведя, на то место, где медведь только что порвал любимую шляпу Сэди. Затем медведь разрывает Нортона насмерть, а Сэди наблюдает. Плат пишет: «Тьма сжала кулаки и ударила… Горячая тошнота пронзила его сердце и внутренности. Он боролся, пробуя на вкус густой сладкий мед, наполнявший его горло и сочившийся из ноздрей. Словно с далекой и быстро удаляющейся планеты, он услышал пронзительный крик – ужаса или торжества, он не мог сказать». Сэди выиграла пари – это был пятьдесят девятый медведь.

Когда я в пятнадцать лет прочла этот рассказ, меня напугала не жестокость финала. На самом деле, такое насилие было как раз моей любимой частью. Финал рассказа оказался жестоким, шокирующим и невероятно удовлетворяющим, напоминая кровавые концовки рассказов Фланнери О'Коннор, которые мы недавно читали на уроке английского. Нечто похожее оказало на меня воздействие в «Пятьдесят девятом медведе»: ужасный поворот событий, призванный преподать читателю урок преданности. В отличие от романа «Под стеклянным колпаком», который не только резонировал с моим теперешним страхом, но и с глубоким экзистенциальным страданием, которое я считала неоспоримым фактом существования, «Пятьдесят девятый медведь» предсказывал будущую агонию, которой я считала своим долгом избежать любой ценой. Я читала «Пятьдесят девятого медведя» как предупреждение: о мелких расстройствах и горьких разочарованиях брака, о том скучном, лишенном близости отрезке долгосрочных отношений, подходящих к концу, обо всех многочисленных изобретательных способах, которыми вы могли бы однажды пожелать своему любимому человеку смерти. Не зная почти ничего о напряженных отношениях самой Плат, в «Пятьдесят девятом медведе» я открыла темную серную бурю, бурлящую под поверхностью любви, и я стала человеком, подозрительно относящимся к гетеросексуальным романам, не заинтересованным в браке и крайне подавленным великим тираническим институтом, известным под названием «пара». Я оставалась такой большую часть своей юной жизни – одинокой, но счастливо преданной самой себе. То есть до тех пор, пока в моей жизни не появился Андре.

Пока мы с Андре пробирались сквозь пыль и сосны к Скалам Хаоса, я каждые несколько минут останавливалась, чтобы похлопать в ладоши и издать какой-нибудь нелепый звук, который, как я убедила себя, отпугнет всех медведей, оказавшихся недалеко от нас. Это был абсурдный знак препинания для моего внутреннего гнева, который мог бы показаться мне забавным, если бы моя голова не была занята составлением списка всех даже самых маленьких обид, которые Андре когда-либо нанес мне. На самом деле, в тот момент я не представляла себе растерзанного медведем Андре, хотя на мгновение задумалась, как бы мы поступили, если бы на нашем пути оказался медведь и на кого из нас он напал бы первым. Скорее, меня охватил страх, что я наконец-то стала тем, кем поклялась никогда не становиться после того, как прочитала рассказ «Пятьдесят девятый медведь». Я поддалась пагубному влиянию верных отношений и теперь, с горечью сказала я себе, попала в ловушку. Я была не только тем человеком, который говорил «мы», в то время как только однажды сказала «я», но и человеком, который сердился из-за несущественных вещей, а затем позволял этому гневу тлеть в тишине. Если бы медведь все-таки решил вцепиться одному из нас в шею, а другой в страхе наблюдал бы за ним, то последнее, что мы почувствовали бы друг к другу перед ужасом, было бы раздражение, и это поразило меня в тот момент как особенно печальный и очевидный конечный результат романтических отношений.

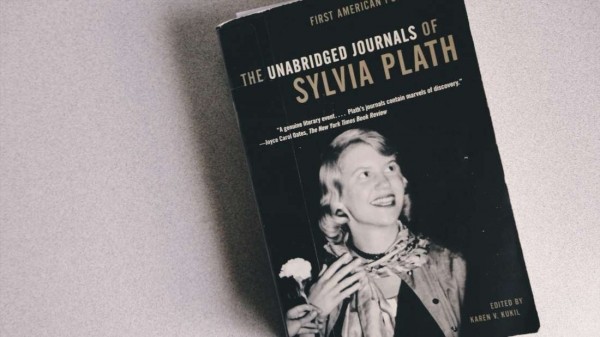

Как бы то ни было, Плат ненавидела свой рассказ «Пятьдесят девятый медведь». В своем дневнике от сентября 1959 года она писала:

Отвращение к рассказу в семнадцать страниц, который я только что закончила: жесткая, искусственная статья о человеке, убитом медведем, якобы потому, что его жена хотела, чтобы это произошло, но не появилось и не было развито никакое глубокое, эмоциональное чувство. Как будто маленькие гигиеничные люки закрыли бурлящую и глубоко обоснованную зыбь моего опыта.

Затем она сокрушается: «Я просто не могу выбраться сама».

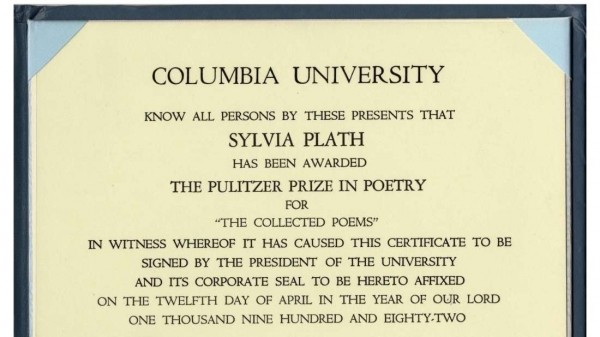

Большинство людей, проявляющих хотя бы мимолетный интерес к жизни Плат, знают о ее непростом отношении к художественной литературе. Хотя она сочиняла стихи с относительной легкостью, она мечтала писать короткие рассказы, вдохновленные Фрэнком О'Коннором, которые будут напечатаны в «Нью-Йоркере» и принесут ей деньги и славу. В своем дневнике Плат писала: «Для меня поэзия – это уклонение от реальной работы по написанию прозы», или, как сказал Тед Хьюз в своем предисловии к книге «Страхи Джонни и Библия снов», ее стремление писать рассказы было самым очевидным бременем в ее жизни. Ее неспособность написать пригодные для печати короткие рассказы сопровождалась постоянной борьбой за то, чтобы «выйти за пределы» самой себя и записать некоторое представление об объективной реальности. Она писала: «Я погибну, если не смогу писать ни о ком, кроме себя».

Хотя «Пятьдесят девятый медведь», очевидно, является попыткой сделать именно это, рассказ все еще слишком завязан на собственном опыте Плат. Летом 1959 года, вскоре после переезда в Штаты, Сильвия и Тед отправились в путешествие по пересеченной местности и провели несколько дней в лагере в Йеллоустоуне. Можно найти фотографии их поездки в онлайн-архивах Смита (the Smith online archives): Тед стоит на берегу Йеллоустонского озера в расстегнутом поло, Сильвия гребет на каноэ в сдельном купальнике, ее волосы собраны в объемный хвост. Во время поездки медведь вломился в их машину, но ушел лишь с едой, не причинив никому вреда. Большую часть пути Плат провела в тревоге из-за своего очевидного бесплодия, неспособности зачать ребенка и написать полноценные рассказы. Она проецировала свое внутреннее смятение на ландшафт Йеллоустоуна, превращая его во что-то дьявольское и угрожающее. В своем стихотворении «Пятьдесят девятый медведь» Тед цитирует Сильвию, которая сказала о Йеллоустоуне: «Это настоящее зло».

«Пятьдесят девятый медведь» содержит много компонентов классического американского рассказа: описание ведется с мужской точки зрения, действие происходит в примечательном американском месте, основной акцент – на браке между двумя молодыми, крепкими и предположительно привлекательными белыми людьми. Правда, «Пятьдесят девятый медведь» не может подняться до уровня примечательного рассказа. Написан он удивительным языком, однако, ему не хватает повествовательной энергии, и персонажи остаются по большому счету неразвитыми эскизами. В истинно поэтической манере автор изображает местность Йеллоустоуна более угрожающе живой, чем людей. Если Плат и подражает чему-то в «Пятьдесят девятом медведе», так это тому, как некоторые американские писатели середины века писали о своих женах. Сэди истерична, недоступна пониманию и, в конечном счете, мстительна. Она также красивая, похожая на птицу вещь, которую Нортон должен любить и защищать. В какой-то момент Нортон размышляет о том, что он никогда не сможет представить Сэди дожившей до старости и часто представляет себя вдовцом:

Ее чувственность, ее языческий энтузиазм, ее неспособность спорить с точки зрения чего-либо, кроме ее сиюминутных эмоций – все это было слишком хрупкой, слишком тонкой, будто осенняя паутинка, материей, чтобы выжить вне крыльев его опеки.

Многие читатели могли бы получить определенное удовольствие, увидев Нортона, растерзанного медведем, особенно если Нортон представляет собой какую-то версию Теда или, возможно, какую-то версию традиционного сексистского рассказчика-мужчины. Таким образом, смерть Нортона в конце «Пятьдесят девятого медведя» становится триумфом феминисток. Конечно, все несколько усложняется, если мы полагаем, что именно Плат почувствовала зло, скрывающееся в ландшафте Йеллоустоуна, что делает Нортона ее самым очевидным посредником в рассказе. Тем не менее, заманчиво представить себе, что Сильвия разыгрывает какую-то свою фантазию с помощью такой концовки, фантазию, которую она почувствовала необходимой скрыть, рассказывая о ней с предположительно «объективной» мужской точки зрения. Наверняка многие пылкие поклонники Сильвии желали Хьюзу столь же жестокого конца. Есть что-то действительно доставляющее удовлетворение в том, чтобы увидеть вымышленную версию презираемого всеми человека разорванным до смерти при свете луны. И наконец, в «Пятьдесят девятом медведе» последнее слово остается за женой.

Озеро было сухим, когда мы с Андре добрались до места назначения. Чаша, в которой когда-то была сверкающая аквамариновая вода, превратилась в пыльную коричневую груду вулканической породы. Позади нас пожилая пара громко пожаловалась и села под деревом, чтобы съесть свои бутерброды, возмущенная тем, что не предоставлялось лучшего вида. Природа не оправдала их ожиданий. Мы с Андре несколько минут смотрели на каменистое дно озера, а потом рассмеялись. Это казалось подходящим финалом нашего похода. Когда мы повернули обратно к началу тропы, наше настроение необъяснимо поднялось благодаря разочарованию, и я пошутила, что не принимаю сухое озеро за метафору наших отношений.

Тогда я поняла кое-что, что, возможно, должно было стать очевидным еще раньше. Хотя «Пятьдесят девятый медведь» на первый взгляд является колким портретом неудачного американского брака, он также критикует гораздо более досадные и достойные осуждения отношения: отношения человека с миром природы. «Пятьдесят девятый медведь» – это зрелищный кадр американского туризма, горькое осуждение орд в основном белых путешественников, которые имеют обыкновение нагрянуть в красивое место и утверждать, что оно принадлежит им. Нортон и Сэди представляют два разных типа американских туристов. Сэди - нетерпеливый посетитель, который видит мир природы как своего рода увеселительный парк, существующий для ее собственного развлечения. Когда он не соответствует ее требованиям спокойствия и великолепия, она чувствует себя ущемленной. Нортон – почтительный поклонник, который чувствует глубокое родство с природой и в то же время «отвращение» к «толпе», которая тоже хочет испытать то же чувство. Когда туристы толпятся вокруг лося, чтобы сфотографироваться, Нортон ждет «на вершине склона со спокойным, замкнутым достоинством… В уме он уже готовился извиниться перед лосем. Он хотел как лучше». Поскольку Нортону известно множество способов, которыми люди могут разрушить то или иное место, он считает, что сам больше не является частью проблемы. Это знание служит оправданием бегства от ответственности. Он турист, но не такой, как те другие туристы.

Но, конечно, Нортон такой же, как те другие туристы. Он ведь тоже находится там, не правда ли? Нортон ничем не отличается от всех людей, которые стекаются в национальный парк с тайной надеждой, что их сердца соединятся с сердцем незнакомого животного. Он верит, что может вызвать «персональное чудо: он ухитрился быть облагодетельствованным, скажем, видом лани или находкой куска отполированного водой кварца». Он представляет себе, как его душа протягивается через огромное пространство природных видов и находит особое родство с растениями и созданиями мира природы, родство, предназначенное только для него. Именно это высокомерие побуждает Нортона выйти из палатки, прогнать медведя и в конечном итоге встретить свою смерть.

Сэди, конечно, разделяет это высокомерие, хотя и в другой форме. «Мой медведь», – выдыхает она, услышав крик животного у входа в их палатку, «как будто она вызвала его из темноты». Хотя история заканчивается тем, что Сэди кричит, а Нортон испускает последний вздох, ничто не указывает на то, что она выйдет из этой ситуации живой.

На обратном пути к нашей машине мы с Андре шутили по поводу моей неспособности произнести слово «листва». Мы обсуждали, можно ли назвать цвет определенного участка мха фисташковым. Мы смотрели друг на друга и хихикали, писая в полынь. Я была счастлива находиться там с ним и рада, что ни один из нас не был разорван медведем. Мы не были похожи на Нортона и Сэди, по крайней мере, не так, как я думал вначале, но тем не менее мы заслуживали осуждения. Мы отправились в Лассен, надеясь, что парк станет ярким впечатлением после мрачных и скучных дней пандемии, но обнаружили, что парк исцелился в наше отсутствие и ничего хорошего не получил от нашего возвращения. Вот мы здесь, нарушая покой, проецируя наши глупые человеческие надежды и страхи на ландшафт, который ими ни капельки не заинтересован. Парк не нуждался в нас так, как мы нуждались в нем. На самом деле, он вообще не нуждался в нас.

Некоторые из самых красивых и вдохновляющих образов первых дней пандемии были изображениями природы, возвращающейся и возрождающейся, животных, заполняющих города, которые когда-то принадлежали им. Я впитывала в себя эти образы, как и все остальные люди: дельфины, плывущие по венецианским каналам; козы, бродящие по пустынным улицам Уэльса; фламинго, стекающиеся в болотистые земли Мумбаи; тюлени, выходящие на тротуары в Аргентине. Как и все остальные, я говорила что-то вроде: «Может быть, после этого люди изменятся. Мы не можем вернуться к тому, что было раньше». Но, конечно, мы это сделали. Я думаю о медведях в Лассене, захвативших места, выделенные для лагеря, и о выдрах, кусающих людей за то, что они плавают слишком близко к их детенышам в водах, которые не так давно были недолго, но блаженно свободны от людей. Я думаю о том, как гризли Сильвии Плат вонзился в яремную вену человека, который считал себя особенным. В «Пятьдесят девятом медведе» Плат, кажется, говорит, что природа, в конце концов, восстанет против безжалостного вторжения человечества, и когда это произойдет, действительно раздастся крик триумфа, но он не будет исходить из человеческих уст.

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!