12 февраля 2019 г., 18:17

2K

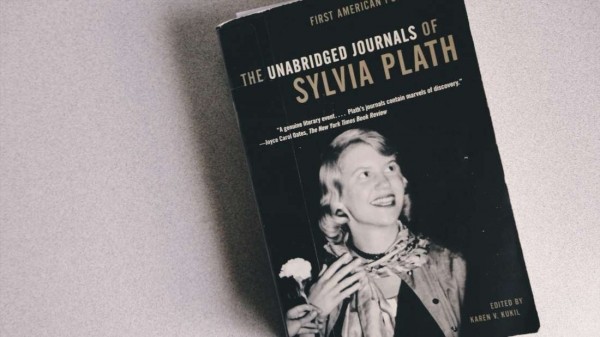

О Сильвии Плат и множестве оттенков депрессии

Габриэль Беллот размышляет о том, как работа писательницы оценивается в свете ее смерти

Автор: Габриэль Беллот

«Мне только тридцать, – заявляет рассказчица в мощнейшем стихотворении 1962 года "Леди Лазарь", – У меня, как у кошки, девять смертей» (здесь и далее стихи в переводе Яна Пробштейна – прим. пер.). Она вернулась из тихого места, откуда никогда не должна была вернуться, как и библейский Лазарь. Похожа она и на саму Плат, несколько раз пытавшуюся покончить с собой. Если читать эти стихи в свете истории самой Плат, воскрешения Леди Лазарь становятся неудачами – неудачными попытками самоубийства, ее и Сильвии. Неудачи эти, с одной стороны, исполнены торжества, поскольку она получает возможность вернуться к жизни. С другой – трагичны, по той же причине.

В предисловии к этому стихотворению, написанному для BBC в декабре 1962-го, Плат описывает Леди Лазарь как «женщину, наделенную великим и страшным даром перерождения. Проблема только в том, что для того, чтобы переродиться, ей приходится умирать. Она – феникс, этакий свободолюбивый дух, если хотите. Но также она, – добавляет Плат, – всего лишь хорошая, простая, очень сообразительная женщина».

Некоторых из нас Смерть приглашает на танец в своем бальном зале далеко не единожды. Иногда мы сами хотим этого – когда оказываемся сыты жизнью по горло или погружены в сумрак депрессии – даже до конца не осознавая, что мы уже держим руку Смерти в своей собственной. Мы покачиваемся с ней в танце, ее кудри касаются наших щек, после второго круга по залу в свете розово-черных фонарей ее легкий запах уже кажется нам знакомым. Но в итоге мы всегда – с чувством облегчения или же гнева – обнаруживаем, что мы уже вне площадки, и всё ещё дышим. У нас не выходит умереть, как бы мы ни старались.

Мы определяем Леди Лазарь через ее трения со смертью и постоянный вызов, который она ей бросает, что также выражено – даже острее – в другой героине Плат: Эстер Гринвуд, рассказчице в ее единственном завершенном романе Под стеклянным колпаком (перед смертью Плат успела начать как минимум два других романа; по словам ее матери, рукопись одного из них была утрачена при пожаре). Этот отчасти автобиографичный роман (ранние варианты его названия звучали как «Дневник самоубийцы» и «Девушка в зеркале»; последний вариант особо подчеркивает связь образа Эстер с личностью Плат) вышел только в 1963-м, за несколько недель до самоубийства писательницы, хотя завершен был еще в 1961-м. Первые отзывы казались довольно прохладными, и Плат была уязвлена. Её деспотичный муж, , бросил ее одну с двумя детьми на руках – Фриде было три, а Николасу год. Ранним утром 11-го февраля, в лондонской квартире, где когда-то жил , Плат покончила с собой, засунув голову в духовку с включённым газом. Желая сберечь своих детей (но не себя), она открыла окна и заткнула щели под дверью кухни мокрыми полотенцами, чтобы смертоносный угарный газ через них не просочился. В качестве последнего акта родительской заботы – маленького, но совершенно душераздирающего – она оставила на столе по кружке молока для своих детей, прежде чем включить духовку.

Несмотря на то, что Плат была американкой, она упорно настаивала на том, чтобы «Под стеклянным колпаком» не публиковался в Америке, поскольку некоторые элементы «романа с ключом», встречающиеся в нем, были слишком прозрачны, и она опасалась, что ее родственники и знакомые узнают себя в персонажах. Вот почему американским читателям пришлось прождать официального выхода романа до следующего десятилетия, хотя его «пиратские» копии появились на книжных полках Нью-Йорка и других городов очень быстро. Во многом произошло это из-за того, что самоубийство Плат принесло ей небывалую славу. Всем неожиданно захотелось заполучить экземпляр «Под стеклянным колпаком», как будто бы книга могла скрывать какой-то ключ к причине, по которой она убила себя. Издатели, которые прежде только отмахивались от этого сюжета, теперь жаждали заполучить права на него. Особый отклик «Под стеклянным колпаком» находил среди молодых женщин – когда им всё-таки удавалось заполучить его копию.

Самым большим препятствием к публикации была, вероятно, Аурелия Плат, мать Сильвии. В 1970-м, незадолго до того, как роман должен был официально выйти в Америке, она написала откровенное письмо редактору своей покойной дочери в издательстве Harper & Row в Нью-Йорке. По ее словам, роман «принес бы глубоко личные страдания… в жизни нескольких человек». Плат, если верить Аурелии, говорила ей, что написала книгу, чтобы «собрать воедино события собственной жизни, немного их приукрасив. Конечно же, это проходная вещь, но мне кажется, она покажет, как отчужденно чувствует себя человек, столкнувшийся с таким расстройством… Я постаралась изобразить свой мир и людей в нем так, как я вижу их через искажающие всё линзы стеклянного колпака». «Практически все персонажи, – добавляет ее мать, – представляют собой кого-то, кого Сильвия любила – иногда в карикатурном виде… Эта книга сама по себе – выражение чистейшей неблагодарности». К счастью для литературы, издатель желания Аурелии проигнорировал.

Этот роман – хроника падения Эстер. У нее множество занятий: она манекенщица и будущая писательница, патологическая лгунья и девушка в поиске нового опыта и собственной идентичности. Жизнь у Эстер довольно средняя: она добивается известности в Нью-Йорке в качестве модели, но попасть на писательские курсы ей не удается; ее небогатый опыт с мужчинами, а особенно с Бадди Виллардом, заставляет ее глубоко задуматься, возможно ли в принципе найти себе верного романтического партнера.

Понемногу Эстер без конкретной причины теряет волю к жизни, мотивацию и способность спать, и неделями не может набраться сил, чтобы переодеться или вымыть голову. У нее не получается даже надолго сосредоточиться хоть на чем-то из того, что ее окружает. По совету своего психотерапевта, она проходит курс электрошоковой терапии, и после того, как выясняется, что это никак не помогло ей выбраться из зыбучих песков серости, начинается долгий период, в течение которого она сосредоточенно перебирает разнообразные способы самоубийства. Среди прочего, она задумывается о том, чтобы вскрыть вены, выстрелить себе в голову, утопиться, повеситься, – хотя страх боли, которую несет с собой каждый из этих способов, время, которое на это потребуется, и вероятность того, что попытка будет неудачной, сводит на нет большую часть ее усилий. Вскрывать вены слишком долго, и делать надрезы будет тяжело, да и запястье у неё выглядит как-то странно. Пустить себе пулю в голову – как-то слишком по-мужски, и тут слишком легко всё испортить. Вязать удавку ужасно неудобно; кроме того, к ее вящему разочарованию, в доме, где она живет, и повеситься толком негде. Так она узнает, что убить себя не так-то и просто. «[Мой] случай безнадежный», – размышляет она, представляя, как отправляется назад, в лечебницу – и возвращается к постоянным размышлениям о смерти.

При всей близорукой наивности взгляда, которым Эстер смотрит на мир, логистику самоубийства она продумывает удивительно тщательно – что делает книгу очень близкой для тех из нас, кого, как и меня саму, когда-то влекло таким же мутным потоком суицидальности. По мере того, как Эстер всё глубже и глубже погружается в некое подобие пустотной сартровской тошноты, повествование, насыщенное образами, начинает дробиться. В итоге Эстер, как и сама Плат в 1953-м, снова пытается покончить с собой, приняв слишком большую дозу таблеток в подвале своего дома. Умереть ей не удается, и она переходит из одной психиатрической лечебницы в другую, продолжая получать электрошоковую терапию уже помимо собственной воли. В финале мы видим её перед последней встречей с врачами, где ее дело должно быть пересмотрено: если они посчитают, что она готова к выписке, она сможет вернуться домой.

«Под стеклянным колпаком» – это книга смерти. Но попытка Эстер убить себя – всего лишь одна из ее граней. Депрессия – стеклянный колпак, из-под которого, кажется, уже невозможно сбежать, когда он опускается на тебя и овладевает тобой, как какой-то высасывающий душу призрак – самый опасный убийца в романе.

Депрессия не всегда заметна; иногда люди в глубочайшей депрессии даже могут создавать потрясающие вещи – например, как ныне покойная дизайнер Кейт Спейд. Из-за того, что депрессия – недуг в большой степени «невидимый», существует выраженная (и имеющая явную гендерную окраску) тенденция сомневаться в ее наличии у кого-либо – то же происходит и с болезнью Лайма, и с фибромиалгией, и с другими разновидностями хронических болей, которым женщины по большей части подвержены сильнее, чем мужчины — что подробно описано в шокирующе откровенных воспоминаниях о жизни с болезнью Лайма (Sick) за авторством .

Хотя депрессия и не то же самое, что и вышеперечисленные болезни, у них достаточно много общих черт. Ты направляешь свой гнев на собственное тело – бесчувственную и бессмысленную тюрьму, знакомый, но пугающий эшеровский лабиринт боли и стыда. Ты стыдишься из-за чего-то, что возникло у тебя не по твоей вине, и этом унижении ты начинаешь думать – просто в автобусе по пути куда-нибудь, или в то время, как смотришь фильм – о самоубийстве. Эти мысли захватывают тебя, проникают внутрь, накрывают с головой.

Я всё ещё пытаюсь понять, как говорить о своих трудностях с меньшим стыдом, как открыть те маленькие клетки – вечно в тени – что я так боюсь открыть, как бы не дать до боли знакомым формам вырваться наружу.

У грусти много оттенков. Это и дымчатая, сгущающаяся грусть – цвета индиго, цвета неба, погруженного в сумерки перед выходом звезд. И более тонкая скорбь – тонкая, как развевающиеся одежды морских призраков. Есть даже нежная, медленная меланхолия, пересекающаяся со счастьем – грустное счастье, дрейфующее, как медуза; такая-далекая-но-такая-близкая, как эмбиентные звуковые пейзажи Брайана Ино.

Но ничто из этого не граничит с депрессией. Депрессия только на первый взгляд выглядит похожей на грусть, потому что некоторые симптомы ее напоминают. На самом деле, депрессия – это когда даже грусть перестает работать. Это медленное угасание эмоций, угасание воли – до их полного исчезновения.

«Мир счастливого человека отличается от мира несчастного, – говорит в своем Логико-философском трактате , – и смерть не изменяет мир, а прекращает его».

Депрессия «прекращает» человека. Она ощущается как нечто демоническое, отупляющее, овладевающее личностью. Как серость, которая поглощает тебя, пока ты не станешь совсем косным и неподвижным, пока ты не утратишь все краски жизни, и всё, что ты будешь видеть и чувствовать – ее свинцовую, тихую тяжесть. С этим серым и окрашивающим всё в серый демоном трудно бороться.

Депрессия – это не грусть. Депрессия живет гораздо глубже грусти, в глубокой могиле, где тебе так больно, что ты практически перестаешь что-либо чувствовать. Она отнимает у тебя мотивацию делать то, что ты делаешь обычно, даже самую простую – мотивацию жить. Грусть – иссиня-черная, цвета ночного неба; депрессия – просто серая, тусклая, пустая – бесцветная бледность беспомощности. Никто не может помочь тебе, когда она вступает в свои права – по крайней мере, обычными, разумными способами. Логика может не работать. Подбадривания могут не работать. Объятия и лёгкие прикосновения могут немного помочь, но и они не вытащат тебя из серых песков полностью. Прогулки на свежем воздухе могут помочь – или навредить. Антидепрессанты помогают одним, парадоксальным образом усиливая серость в других.

Депрессия – это серое безмолвие в преддверии урагана, это та застывшая атмосфера бездействия, когда ты чувствуешь себя настолько потерявшим надежду, настолько неудачливым и наполненным ощущением потери, что ты нисколько не заботишься о том, чтобы закрыть ставни, убрать растения в горшках от двери и садовую мебель с лужайки, даже о том, чтобы вообще закрыть дом, хотя ты уже слышишь завывания ветра – потому что ты не считаешь, что вообще заслуживаешь пережить этот шторм, каким бы он ни был. Ты даже хочешь, чтобы он обрушился на тебя (и в то же время ты можешь бояться боли, которую он принесет с собой), потому что он наконец-то покончит с серостью – покончив с тобой.

Ирония, как заметил в своем сборнике эссе «О суициде» (1976) философ , заключается в том, что чувства, толкающие человека к попытке самоубийства, в то же время могли бы представлять собой и высшую точку бытия, поскольку ваша жизнь, приобретая оттенок бессмысленности, приобретает также и более широкий размах, и четкие грани, которых у нее могло и не быть раньше. Вы чувствуете немногое, однако в то же время вы чувствуете очень глубоко, настолько глубоко, что вас это ошеломляет и опустошает. Это является признаком того, что ваша жизнь сталкивается с совершенно трагедийной логической последовательностью, справится с которой – за пределами ваших возможностей. По иронии, следствием такого развития событий становится смерть.

Этот короткий приток жизни, возникающий в момент, когда вы вступаете в бальный зал Смерти, может вызывать особое привыкание. Сентиментальный роман Страдания юного Вертера (1974), в котором главный герой совершает самоубийство, побудил массу читателей не только начать одеваться как Вертер, но и лишить себя жизни так же, как это сделал он. Культовый фильм «Смертельное влечение» доводит идею суицида до предела, трансформируя её в «тренд», которому решаются следовать многие молодые американцы, чтобы посредством выбранного способа самоубийства и своих предсмертных записок добиться посмертной популярности.

У самоубийства, как и у депрессии, нет какого-то одного образа, одного способа, которым оно проявляет себя в людях. Мы несправедливы с ними, делая вид, что для каждого существует лишь единственное и неизменное определение.

На Доминике, где я выросла, мы редко говорили о психическом здоровье. Когда речь всё-таки заходила о подобных проблемах, люди часто относились к ним как к слабости, которую просто нужно перебороть – особенно если они возникали у молодых мужчин. Депрессия была чем-то, что может возникнуть у белых американцев и европейцев, а не чем-то, с чем могли столкнуться и мы сами. «К психотерапевтам идут только сумасшедшие», – бросали вскользь друзья и члены семьи. И я впитала эту стигму. Обратиться к специалисту за помощью при депрессии значило признать, что ты сошла с ума. Эта риторика была до обидного примитивной и узколобой, но удерживала меня от того, чтобы попросить хоть чьей-то помощи с проблемами, которые тянули меня на дно, до того, как мне пошел третий десяток.

Поэтому годами я относилась к депрессии как к чему-то, с чем мне нужно справляться самой.

И думала, что неплохо справляюсь. Я знала, что воображаемый психотерапевт ответил бы на любой мой запрос. Моя депрессия редко мешала мне функционировать. Я никогда не пренебрегала гигиеной. Во время обучения в магистратуре во Флориде я даже проводила занятия в периоды, когда серость накрывала меня – осознавая, что, скорее всего, к окончанию курса моих лекций я буду чувствовать себя лучше, поскольку преподавание заставит меня отвлечься и сосредоточиться на других людях. Я никогда не резала себя. Иногда мне даже удавалось почувствовать серость до ее приближения, как будто она была чудовищным крокодилом с тикающими часами в желудке, который преследовал Капитана Крюка в Питере Пэне и Венди . Если мне удавалось услышать это смертоносное тиканье заранее, я могла попытаться оттолкнуть чудовище, прежде чем оно схватит меня. Я почти чувствовала, что контролирую ситуацию.

Надо же было быть такой наивной.

Бессонница была моим bête noire (фр. «больное место») – как и у Эстер, которая не могла заснуть неделями. Я спала хорошо, когда была ребенком, но когда в двадцать с небольшим я оказалась в магистратуре во Флориде, что-то изменилось. Я испытывала больше стресса, чем когда бы то ни было – не только из-за объемов домашнего задания. День за днем мне становилось всё сложнее изображать, что я мужчина – а именно так меня воспринимало большинство людей до того, как я объявила о своей трансгендерности.

Сон понемногу ускользал от меня, и в какой-то момент меня начало удивлять, с какой легкостью я могла задремать раньше. Я пробовала снотворные, пробовала старомодные лекарства вроде валерьянки, напрасно пыталась выписать из дома листья анноны, которые считались у нас средством от бессонницы. Ничто не помогало надолго. Моя тогдашняя страховая компания не считала, что расстройства психики входят в страховку, так что я заплатила несколько тысяч за исследование сна, которое ничего не показало.

Бессонница порождает бессонницу. Ты не можешь заснуть, начинаешь тревожиться из-за того, что ты не спишь, это усиливает стресс. Ранние встречи? Работы, которые нужно проверить? Первые свидания? Всё кажется тебе сизифовым трудом. Как будто в коридоре твоего сознания горит невероятно яркая лампочка, у которой нет выключателя. У тебя болит голова. Иногда ты кричишь и колотишь подушку, а потом начинаешь плакать. Ты проклинаешь бога, в которого ты не веришь. Ты принимаешь еще больше снотворного.

Скоро ты начинаешь бояться сна – одной из самых базовых вещей. Ты начинаешь испытывать ужас от одной мысли о своей кровати. Это не место отдыха, это место, где отдых невозможен.

Я освоила язык этих темных часов. Иногда мне казалось, что мир слишком тих поздней ночью; так тих, что я могу слышать движение воды под землей, далекие крики моряков, заново переживающих свои кораблекрушения, клокочущую тоску звёзд, биение сердец других людей, лежащих без сна и уставившихся в потолок. Романтичным это казалось только поначалу; скоро это превратилось в кошмар.

Днем, когда хотелось унять серость, я покупала себе вино, виски, сигареты. Перестала я в тот момент, когда поняла, что я начинаю плакать, когда пью в одиночестве.

Когда я наконец-то объявила о своей трансгендерности и пансексуальности и переехала в Нью-Йорк, где могла быть настолько странной, насколько мне хотелось, и не бояться этого, мои депрессия и бессонница немного отступили. В отличие от Андреа Лин Чу, которая пишет в своем (несколько безэмоциональном) эссе, что трансгендерный переход ухудшил ее состояние (хотя она всё же хотела его совершить), я почувствовала, что переход спас меня, погрузив в новые радости. Он не был панацеей; на самом деле, вполне понятно, почему и после него трансгендерные люди по-прежнему чувствуют себя ужасно: нам приходится сталкиваться с тем, что нас увольняют с работы за то, что мы трансгендерны; с тем, что мы не можем пользоваться туалетом, соответствующим полу, в котором мы себя ощущаем; с тем, что семья и потенциальные партнеры чувствуют к нам отвращение; с дисфорией по отношению к нашим телам и тому, как они выглядят и звучат. И мы чувствуем, что для некоторых из нас это не прекратится никогда.

Но я всё равно чувствовала восторг и свободу, будучи трансгендерной женщиной в огромном оживленном городе. Маленький островок, такой как Доминика – это, конечно, красиво, но он может быть и депрессивно клаустрофобичным, и наполненным жестокостью, как любая деревня.

Однако после нескольких месяцев я снова начала ощущать привычную тяжесть серости. Тем, что заново запустило этот механизм, было моё одиночество. Долгое время я не могла без слез рассказывать о том, что я чувствовала, когда моя мать сказала, что откажется от меня и что считает сам факт моего существования позорным. Или о том, что я почувствовала, когда окончательно осознала: скорее всего, я никогда не вернусь в дом, в котором я выросла. Дважды я думала о самоубийстве: до того, как совершить каминг-аут, когда казалось, что жить, если я не могу быть до конца собой, невозможно, и совсем недавно, на волне бурного разрыва, когда меня захлестнуло чувством одиночества и потери, и какое-то время я была уверена, что брошусь под поезд, настолько нелюбимой, изолированной и потерянной – больше, чем когда бы то ни было – я себя чувствовала. Наконец, после второго случая, я получила помощь. Моя жизнь преобразилась, расцвела заново.

Серость теперь приходит редко, хоть я и по-прежнему боюсь, что она снова меня коснется.

В последние два месяца жизни Плат еще была достаточно продуктивна – в сборник ее стихотворений, составленных Хьюзом после ее смерти, вошло 12 произведений, датированных 1963-м годом. Некоторые из них очень милы и трогательны, другие же кажутся особенно безысходными и фаталистскими – как, например, «Дитя», в котором Плат с грустью размышляет о том, что, хотя «абсолютно прекрасен лишь … чистый взгляд» ее ребенка, и она хотела бы «наполнить его цветом и утками», образами, которые «величественны и классичны», а вместо этого он видит «это тревожное / Заламывание рук, мрачный / Беззвездный потолок».

За несколько недель до смерти, в порыве, который Хьюз позже опишет как «очевидное предчувствие смерти», Плат редактирует стихотворение «Овца в тумане», написанное в декабре 1962-го, так что его последняя строфа теперь рисует перед нами «небо, / Беззвездное, безотцовское, темна вода» вместо прежней, гораздо более невинной, если не слащавой картины из оригинального черновика, в котором последняя строфа отсылает к «старейшинам, доселе неподвижным в небесной шерсти», которые «встают в ряд, как камни или облака с детскими лицами». Здесь она воплотила видение загробной жизни без света, без присутствия какого бы то ни было отца – её собственного, или какого-то авраамического бога – в которой она только и может, что ждать прикосновения ангела, несущего уничтожение, который должен погасить ее свечу – ждать без помощи и без надежды.

И всё же, моё самое любимое стихотворение Плат, «Леди Лазарь», взывает к обеим сторонам личности Плат, танцующей со смертью и смерть отрицающую. «Из праха восставая / С рыжей копной волос, / Я как воздух мужчин пожираю», – последние слова героини этого стихотворения, рисующие образ воскресения из пепла, подобно фениксу – и пламенной феминистской ярости. Она стала женщиной, которая больше не подчиняется мужчинам, хтонической пожирательницей наподобие Лилит или «прекрасной безжалостной дамы» из стихов . Стихотворение завершается на дерзкой ноте – и подразумевает, что ее запинающиеся шаги в сторону смерти, как в пресловутом афоризме , только «делают ее сильнее» с каждым новым перерождением, и в конце она становится фигурой на границе двух миров, в своем бунте превосходя даже мильтоновский бунт, одинаково отвергая и бога, и дьявола. Она обозначила свою территорию. Ни одно божество не прядет нитей ее жизни: она вырвала веретено из рук судьбы.

По иронии судьбы, окончание этого автобиографического стихотворения конечно же не относится к самой Плат. Ее последняя попытка самоубийства оказалась успешной. Чувство, что Хьюз ее предал во всем, в чем только мог, в конце концов поглотило ее, как и депрессия. В «Леди Лазаре», как и в других стихотворениях этого плодотворного периода, Плат пылала жизненной силой, однако она постоянно колебалась между светом и беспросветной серостью, между жизнью и неверным, зомбированным, лунатическим подобием жизни, которое создает депрессия.

И тем не менее, «Леди Лазарь», как и «Под стеклянным колпаком», показывают Плат в особом свете, передающем все оттенки. Плат, которую так часто определяют только лишь через ее депрессию, была способна на удивление сильно, хоть и несколько неоднозначно, утверждать жизнь. Ближе к финалу в «Под стеклянным колпаком» подруга Эстер, Джоан, кончает с собой. Сама же Эстер готовится вступить в новую, пусть и неопределенную жизнь за пределами лечебницы. Если бы Плат выжила и опубликовала другие свои романы, «Под стеклянным колпаком», возможно, и не занял бы такого важного места среди ее работ, ведь сейчас его читают так часто именно в свете ее смерти. Но «Под стеклянным колпаком» вошел в историю по другим причинам: по-прежнему важным остается то, как в нем показана непредвиденность депрессии, поражающей всех без разбора, то, как серость может накрыть без предупреждения. Тех из нас, кого эти серые пески закружили однажды, они могут уже никогда не отпустить до конца. Однако, если нам удастся избегать их достаточно долго, мы можем научиться перерабатывать воспоминания о них в яркое, живое, изумительное искусство.

Комментарии 1