1 октября 2018 г., 19:40

3K

The New York Times: Три русско-американских бестселлера 1950-х годов

Автор: Сэм Таненхаус (Sam Tanenhaus)

Почему у русских так хорошо получается волновать умы американцев? Владимир Путин очаровал президента Трампа – это беспокоит не только руководство разведывательных служб, но и наиболее консервативных представителей его администрации, а противостояние про- и антироссийской прессы достигало такого накала, кажется, только во времена маккартизма и суда над Розенбергами в 1950-х.

Среди этого безумия порой закрадывается мысль: что, если вечный соперник в противостоянии супердержав на самом деле наш тайный близнец, такой же отважный и честолюбивый, как и раньше. «Слушайте, – призывало радио NBC в октябре 1957 года, – это звук, который отделяет прошлое от будущего». Этим звуком были сигналы первого искусственного спутника, который мчался по заданной орбите с невообразимой скоростью 18 000 миль в час (приблизительно 29 000 км/ч – прим. пер.). То, что русские первыми вышли в космос, было шоком – «возможно, самым тяжелым периодом Холодной войны», по замечанию одного историка. Но это был и момент потрясающего единства, когда американцы вскакивали с кроватей, чтобы посмотреть, как писала Time, «на освещенную солнцем точку, скользящую по предрассветному небу с уверенностью и постоянством настоящей, сотворенной природой луны».

«Космическая гонка» была состязанием, но соперников было только двое: «мы» и «они» – и эти странные отношения не могли не найти отражения в искусстве, особенно в литературе. Практически одновременно, в течение одиннадцати месяцев после запуска спутника, с октября 1957 по сентябрь 1958-го, были опубликованы и сразу же стали бестселлерами три романа русских диссидентов: «Атлант расправил плечи» , «Лолита» и «Доктор Живаго» . Всем трем суждена была долгая жизнь: и сегодня их читают, обсуждают, о них спорят и временами так горячо, как будто написаны они не прозой, а иероглифами или каким-то тайным кодом.

Первым – меньше чем через неделю после запуска спутника – был издан «Атлант расправил плечи». , урожденная Алиса Розенбаум, приехала в Америку в 1920-х и отправилась с Голливуд со сценариями, которые сочли притянутыми за уши даже сценаристы Сесила Демилля (успешный американский режиссер, фильмы которого отличались размахом и помпезностью – прим. пер.). Как раз в это время Рэнд утвердилась в своей – можно сказать воинствующей – вере в капитализм. Ее роман «Источник» об архитекторе-новаторе, прототипом которого был Фрэнк Ллойд Райт, был опубликован в 1943 году и, несмотря на довольно жесткую критику, стал невероятно популярным и даже был экранизирован, причем главную роль сыграл Гэри Купер.

С этого момента Рэнд начала старательно развивать миф о себе самой. Итогом тринадцатилетнего труда стал ее главный роман «Атлант расправил плечи» – 1398 страниц (в русском переводе). Он приобрел известность еще до публикации, благодаря амфетаминовым чтениям, которые Рэнд проводила для небольшого круга (чтобы не сказать культа) восторженных почитателей в своей квартире на Манхеттене.

Айн Рэнд. Источник: International Center of Photography / Magnum

Преданные поклонники «Атланта» и по сей день восхищаются сверхчеловеческими героями – гениальным изобретателем Хэнком Реарденом и непреклонной изящной Дэгни Таггарт, – которые с утомительной пространностью рассуждают о святости прибыли («деньги требуют от вас высочайших способностей» (здесь и далее в пер. Д.В. Костыгина)), а потом бросаются друг на друга в пылких сценах секса («казалось, их тела были двумя потоками, бьющими вверх в одном направлении, и каждый поток нес все их сознание к тому мгновению, когда их губы слились в поцелуе»). Либертарианцы из числа последователей Рэнд обожают галерею отрицательных персонажей – форменных мерзавцев, которые тянут Америку к экономическому упадку. Это жадные профсоюзные лидеры, «испорченные колледжем тунеядцы, которые с тошнотворным видом праведников <говорят>, как они пекутся о всеобщем благосостоянии», конформисты и многочисленные «сторожевые псы» из «Отдела экономического планирования и национальных ресурсов», «Государственного института естественных наук» и «Отдела по защите прав потребителей», которые утвердили власть «бездельников и бандитов», «паразитов» и «лодырей».

В конце 1950-х многим это казалось невероятно фальшивым: это были годы экономического изобилия и золотой век для предпринимателей. Эйзенхауэр привлекал к управлению крупных промышленников, президент General Motors Чарльз Уилсон возглавил Министерство Обороны. Итогом битвы за небо в Холодной войне стало формирование отдельной космической отрасли с многомиллионным бюджетом, который осыпал золотым дождем госзаказов и крупный, и мелкий бизнес – от авиационных гигантов вроде Lockheed до компании Waste King, производившей бытовые измельчители мусора.

Но Рэнд воспринимала это иначе: крупнейшие производители Америки становились клиентами государства. На самом деле, ведущие теоретики космической и военной отраслей того времени: Роберт Оппенгеймер, Джон фон Ньюман, Джеймс Киллиан (президент МТИ, которого Эйзенхауэр назначил куратором создания НАСА) – были скорее администраторами, чем исполнителями, в отличие от руководителей Нью-Йоркской центральной железной дороги или сталелитейной компании Kaiser Steel, с которыми Рэнд общалась во время работы над «Атлантом». Ее прометееподобный Хэнк Реарден был в каком-то смысле пережитком прошлого, инженером-металлургом, помогающим разработать «двигатель, который черпал бы из атмосферы статическое электричество, преобразовывал его и вырабатывал энергию», чтобы создать «новенький электровоз размером в два раза меньше, чем дизельный локомотив, и в десять раз мощнее». В эпоху ракетостроения, появления советских Р-7 и других многоступенчатых ракет, этот мотор (изобретение Джона Галта, загадочного героя романа) казался архаичным, «устройством Свифта», как назвал это критик The New Yorker, имея в виду Тома Свифта, юного изобретателя из серии книг для мальчиков.

Но Рэнд добилась желаемого: возродила уважение к тому, кого один из героев называет «самым благородным типом человека — человеку, сделавшему самого себя, — американскому капиталисту». И благодарность читателей не заставила себя ждать. «Вот уже 25 лет я будто головой о стену бьюсь, потому что все эти умники, социалисты, коммунисты, профессора и так называемые либералы не имеют ни малейшего представления о производстве», – писал один из таких читателей, владелец компании Standard Slag из Янгстауна в Огайо.

А если не будут произведены необходимые товары, наступят тяжелые времена. Антиутопия, нарисованная Рэнд, кажется пророческой: «дешевые строения, которые через несколько лет после возникновения превращаются в неряшливые обветшалые лачуги», «командная» экономика, подавляющая обычных людей, которые «не интересуются, что с ними станется через неделю» и находят успокоение в «большом новом телевизоре в освещенной комнате дома, крыша которого осела, а стены потрескались». Предвидение Рэнд основано на воспоминаниях из детства, проведенного в России: о большевистской революции и «правлении Ленина и переходном периоде от примитивного капитализма к жестокому коммунизму», как это называет в книге «Айд Рэнд и мир, который она создала» (англ. Ayn Rand and the World She Made).

По мнению Рэнд, американцы, очарованные металлическим шаром, летящим по небу, и прямо-таки волшебной урожайностью коллективно освоенных целинных земель, воспринимали вовсе не те сигналы. Ее роман призывал обратить внимание на другие стороны жизни советской империи: хронический дефицит мяса, непригодные для жизни дома, притеснение несогласных (включая недавнее на тот момент восстание в Венгрии, подавленное советскими танками). «Атлант расправил плечи» живописует страшный сон – но не Америки, какой она была в 1957 году, а Советского Союза, каким он мог бы стать.

Но многим продвигаемая Рэнд философия «разумного эгоизма» казалась такой же жестокой и ограниченной, как и советский материализм. Она могла служить очередным подтверждением того, что обе сверхдержавы, погрязшие в противостоянии, которое уже вышло за пределы планеты, стали, каждая по-своему, бездушными. Своеобразной компенсацией стал еще один большой русский роман того же времени – «Доктор Живаго» . В нем история русской революции рассказана так, как это мог бы сделать : в форме не идеологического трактата или политического комментария, а многослойного повествования. Живаго и его возлюбленная Лара – вместе с шестью десятками других героев на протяжении трех поколений – проживают, в метаниях и борьбе, тяжелейший период российской истории – от восстания 1905 года до Первой Мировой войны, Октябрьской революции и последовавшей за ней Гражданской войны, от воодушевления до жестокого разочарования в советском строе.

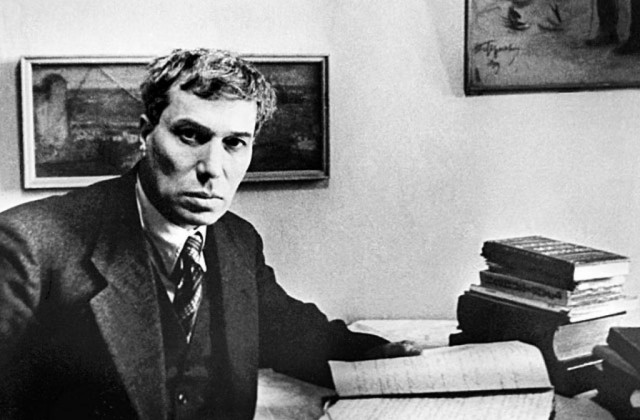

Борис Пастернак. Источник: Livejournal

Никогда раньше такой в сущности традиционный роман не получал таких восторженных отзывов, по крайней мере, на Западе. В Союзе он не был издан, а когда за границей стали появляться – причем в большом количестве – нелегальные копии, на Пастернака градом посыпались оскорбления, его даже вынудили отказаться от Нобелевской премии, присужденной ему в 1958 году. «Изменнику Борису Пастернаку» официально советовали стать настоящим эмигрантом (в противовес так называемой внутренней эмиграции) и «отправляться в его капиталистический рай». В государстве, где полторы тысячи писателей были расстреляны или погибли в трудовых лагерях, к таким советам стоило прислушиваться. Но Пастернак, не только выдающийся поэт, но и смелый человек, не сдался. Он упрямо оставался в России, на своей подмосковной даче, хотя его принимали бы как героя в лучших салонах на Западе. На антикоммунистическом съезде в Вене, который проводил Католический союз молодежи и студентов, был показан фотоколлаж, на котором, по отчету The Times, «казалось, что он стоит за колючей проволокой. На расстоянии это и вовсе напоминало терновый венец на его голове». К этому времени в Соединенных Штатах было продано уже 850 000 экземпляров романа.

Справедливости ради: читателей привлекал не только политический контекст. Пастернак, напротив, писал о вере и искуплении, смерти и воскресении. Для него, как и для западных экс-коммунистов, коммунизм был «падшим богом». Живаго сожалеет, что изначальные идеалы марксизма, ради которых «самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка», стали заложниками догматизма нового Советского государства и были извращены, как это обычно и происходит с мечтами о спасении, когда они становятся политикой. Живаго понимает, что единственный выход – вовсе оказаться от политики и искать «тот сердцем задуманный новый способ существования и новый вид общения, которое называется царством Божиим», основанный на вневременных притчах Иисуса. «В основе этого лежит мысль, – объясняет Живаго, – что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна».

Пастернак пишет, что разговоры Живаго и Лары «даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги». Возможно. Вот только проповеди самого Пастернака напоминают не столько тексты Толстого, сколько пародийные тирады героев «Любви и смерти» . Зато благороднейшие и мудрейшие критики того времени были прямо-таки заворожены романом. , например, писал, что Пастернак выступил с «радикальной критикой нашего общества, демократического на вид, но все более и более централизующегося». Уилльям Бакли-мл., исповедующий правые взгляды, восхищался, как «тщательно выстроенное здание марксизма-ленинизма осыпается под поэтическим взглядом Бориса Пастернака». Секрет успеха «Доктора Живаго» в том, что он в каком-то смысле устраивал всех, даже советский генсек Никита Хрущев, прочитав наконец роман, заметил: «Нам не стоило его запрещать. В нем нет ничего антисоветского».

Такого же мнение придерживался автор третьего из главных романов «постспутниковой эры», ярый антикоммунист . Впрочем, у него были и личные причины не любить «Доктора Живаго»: он вытеснил набоковскую «Лолиту» с первого места в списке бестселлеров всех времен, составленного Times. Была и еще одна причина. Одним из важных эпизодов в романе Пастернака было изнасилование шестнадцатилетней Лары мужчиной намного старше ее; и это было напечатано ровно перед публикацией романа Набокова – откровенного рассказа взрослого мужчины, Гумберта Гумберта, о совращении двенадцатилетней девочки. Как и предыдущие два романа, «Лолита» вызвала волнение в умах еще до выхода в свет – разразился скандал с обвинениями в непристойности. Американские издатели не рискнули напечатать роман, и он был впервые издан в Париже, где его тоже запретили. Но после того как почти весь роман частями был опубликован в The Anchor Review, его все-таки признали приемлемым для американских читателей.

Владимир Набоков. Источник: Getty images

И они были крайне удивлены тем, что обнаружили. Сексуальность и даже порочность были привычными темами для бестселлеров конца 1950-х: «Пейтон-Плейс» , «Одержимые любовью» (англ. By Love Possessed), «Анатомия убийства» (англ. Anatomy of a Murder) – но все это была обычная беллетристика. Набоков же был интеллектуалом, новатором, изобретателем постмодернистских техник: он играл словами, собирал историю, как пазл, задавая несколько ложных направлений, и использовал многоуровневые аллюзии.

В отличие от Рэнд и Пастернака, облачавших свои нравоучения в реалистичную форму, Набоков был литературным волшебником, его проза щеголяет изысканностью стиля, а история шокирует детализацией подробностей. в своей новой книге «Настоящая Лолита» (англ. The Real Lolita) проводит параллель между историей Гумберта и реальным случаем, который даже упоминается в романе – похищением пятиклассницы пятидесятилетним педофилом из города Кэмдена в Нью-Джерси. Но это был только один из многих случаев, которые впоследствии стали называть «волной поствоенных сексуальных преступлений». Читатели того времени отлично разбирались в историях такого рода – они были главной темой так называемых «семейных» журналов. «А ваша дочь в безопасности?» – вопрошала обложка The American Magazine 1947 года – именно в этом году разворачивается основное действие «Лолиты». Однозначно нет, отвечал автор статьи, глава ФБР Эдгар Гувер. Он писал, что «стремительно растет количество преступлений, связанных с сексуальным насилием, совершаемым выродками общества», и приводил жуткие подробности изнасилований и случаев педофилии по всей стране, где «нападения происходят с частотой в 43 минуты, днем и ночью». Он описывал, например, историю семнадцатилетнего подростка, осужденного за насилие, который «спустя три недели после выхода из тюрьмы соблазнил одиннадцатилетнюю девочку, и его жестокость привела в итоге к смерти ребенка». Еще один семейный журнал, Collier’s, опубликовал серию статей «Ужас в наших городах». Ежедневные газеты тоже изобиловали аналогичными историями: о том, как взрослые мужчины заманивают маленьких девочек «газировкой и мороженым», о тайных сексуальных кружках подростков, в которых были девочки даже тринадцати лет (все «из хороших семей»).

Что удивительно – и сегодня не менее удивительно, чем в 1958 году, – самая искушенная публика, литературные критики, почти не обращали внимания на сходство «возлюбленной», попавшейся в сети Гумберта, и «настоящими Лолитами, которым приходилось всю жизнь скрываться», как было написано в редакторской колонке The New Republic. Такое интеллектуальное сообщничество было вполне типичным для элиты, которая предпочитала делать вид, что не замечает происходящего: в сознании того времени фактически не было категорий «нормального» и «ненормального» сексуального поведения. На основании собранных им данных сексолог Альфред Кинзи в книге «Сексуальность женщин» (англ. Sexual Behavior in the Human Female) писал, что «связь со взрослым может быть приносить ребенку наслаждение, в том числе возбуждать его (5%) и даже доводить до оргазма (1%)». А описывая «80% детей, которые были расстроены или испуганы своим половым контактом со взрослым», Кинзи, опытный энтомолог, заключал, что «в большинстве случаев страх, который испытал ребенок, был похож на испуг при виде насекомого, паука или чего-то аналогичного, чего ребенок изначально был настроен бояться».

Набоков был признанным коллекционером бабочек, поэтому он отлично разбирался и в настоящем научном жаргоне, и в его имитациях. В поддельном предисловии к «Лолите» история Гумберта, очень в стиле Кинзи, названа «Исповедью светлокожего вдовца». История эта, по словам автора, «должна бы заставить нас всех — родителей, социальных работников, педагогов — с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надежном мире». Легко распознать эту шутку, так же легко разделить снобизм Набокова, когда он пишет, что «нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности». Но так же легко упустить из виду, что он на самом деле хотел сказать: в Америке пышным цветом расцвел, на какой-то свой лад, европейский декаданс. Культура потребления, с ее разнообразием «фасонисто разрисованных бумажных салфеточек и < салатов, увенчанных творогом» и «"налетами на холодильник" для подкрепления посреди ночи» не только поощряла инфантилизм взрослых, но и культивировала сексуальность детей, превращая их в легкую добычу для педофилов. И взрослые и «девочки в белых носочках» в одинаковой степени были рабами «ярких пузырьков гонадального разгара, которые путешествуют вверх за опаловыми стенками музыкальных автоматов» и вместе толклись в «тусклом, невозможно-гранатовом свете — которым когда-то в Европе отличались притоны, но который здесь просто "создавал настроение" в приличном, "семейном" отеле». Гумберт, который представляется отцом Лолиты, – это злая пародия на слишком заботливого родителя, «старомодного, европейского отца», которого учительница Лолиты порицает за то, что он запрещает «дочери» общаться с мальчиками ее возраста. Виктору Комаровскому, сексуальному агрессору из «Доктора Живаго», вольготно жилось бы в Америке Набокова.

Каждый из этих романов ждала удивительная судьба. «Лолита» стала настольной книгой тех, кто осмелился присоединиться к движению #MeToo («я тоже») и признаться в совершенном над ними насилии – тайных преследованиях учителей и наставников, которые удобно существуют в пространстве «просвещенного» умолчания. «Доктор Живаго» из собственно романа превратился в символ самого тяжелого времени Холодной войны. Американские и британские издатели недавно заплатили огромный аванс молодому писателю за рассекреченную историю о том, как ЦРУ тайно возвращало на родину рукопись романа. «Атлант расправил плечи» по-прежнему остается библией свободной экономики. То, что один из самых язвительных критиков романа, экс-коммунист Уиттакер Чемберс, назвал желанием Рэнд «перевернуть все вверх дном», стало основой философии нескольких поколений республиканцев и либертарианцев. Спикер Палаты представителей Пол Райан, который намеревается отменить Закон о доступном здравоохранении из-за того, что он потворствует «потребителям» и устанавливает грабительские налоги для богатых «производителей», – убежденный последователь Рэнд, как и многие члены Кабинета Трампа. Рендианцы в изобилии представлены в Силиконовой долине.

А в это время русские хакеры якобы пытаются сорвать промежуточные выборы 2018 года. Спустя четверть века после распада Советского Союза Россия во многих отношениях остается нашим допельгангером, темным двойником, и особенно жалобно звучит многократно повторенное Трампом: «Где вы здесь видите сговор?» Ответ, как и предупреждали нас три пророка постспутниковой эры – «везде».

Комментарии 14

Показать все

ярый антикоммунист Владимир Набоков

Набоков бы рассмеялся в голос от этих слов. Для него это звучало так же нелепо, как "ярый антимолочник", в смысле тот, кто не любит молока.

Забавно ещё и то, что в лидерах продаж , на двух первых местах были две героини книг на букву "Л" - Лолита и Лара.

Ещё интересней, что Набоков, хоть и критиковал роман Пастернака, - всё же видя в иных его лирических отступлениях волшебство, - ценил стихи из Доктора Живаго и, даже... осмелился сблизить этих двух героинь в своём стихе, подражая стиху Пастернака о свой книге, тем самым сблизив и две этих книги, придав Лолите сакральный русский оттенок.

Стих Пастернака

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора —

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Стих Набокова

Какое сделал я дурное дело,

и я ли развратитель и злодей,

я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей?О, знаю я, меня боятся люди,

и жгут таких, как я, за волшебство,

и, как от яда в полом изумруде,

мрут от искусства моего.Но как забавно, что в конце абзаца,

корректору и веку вопреки,

тень русской ветки будет колебаться

на мраморе моей руки.

TEHb_BETPA, Что вы, у Набокова было совсем иное. Просто по внешним признакам, как и многие пороки гениев, они похожи в своей "мимикрии" на обычные пороки людей, но на самом деле, их основа и корни - совсем другие и влекутся к иному.

Тут некая центробежная эстетика восприятия, которая заставляет человека искать своего, особого, невиданного прежде пути в искусстве, дабы протянуть человечеству нечто невиданное, девственно-новое, а для этого нужно покинуть, на миг отринуть, пусть и мучительно, привычную орбиту понимания-восхищения прошлым, гениев прошлого и современного.

В той или иной степени, все гении, идущие в мир со своим новым словом, "отрицали" привычное и даже считающееся гениальным: это и Толстой и Пушкин и Байрон и Есенин Флобер... просто Набоков вообще пришёл с абсолютно новым словом и эстетикой "потустороннего", и потому его вынесло за пределы тяготения земного, а значит и многие авторы ему казались - мелкими ( это перспектива взгляда с надземной точки зрения: он сам этого толком не понимал)

Куда важнее, какие дивные и редкие красоты он видел в гениях или в тех авторах, о которых мы даже не слышали.

Не могу не поделиться прекрасным: дачу Пастернака в Переделкине автор называет «a bungalow outside Moscow». Вот такое вот «бунгало»:

nocive, Всё, это, конечно, так. С другой стороны, лично мне всегда очень интересны попытки иностранцев интерпретировать те или иные наши реалии, и в литературе, и в кино. В этом плане очень показателен в частности, фильм "Доктор Живаго" (1965, реж Дэвид Лин).

Tatyana_Leshkevich, Спасибо за наводку. Посмотрю

nocive, Хороший домик)