14 апреля 2017 г., 21:05

375

Космические аномалии

Автор: Крис Морган (Chris Morgan)

Автор: Крис Морган (Chris Morgan)

Жители Инсмута не отличаются дружелюбием к чужакам. David Gassaway, 2011. Полимерная глина, китайская тушь

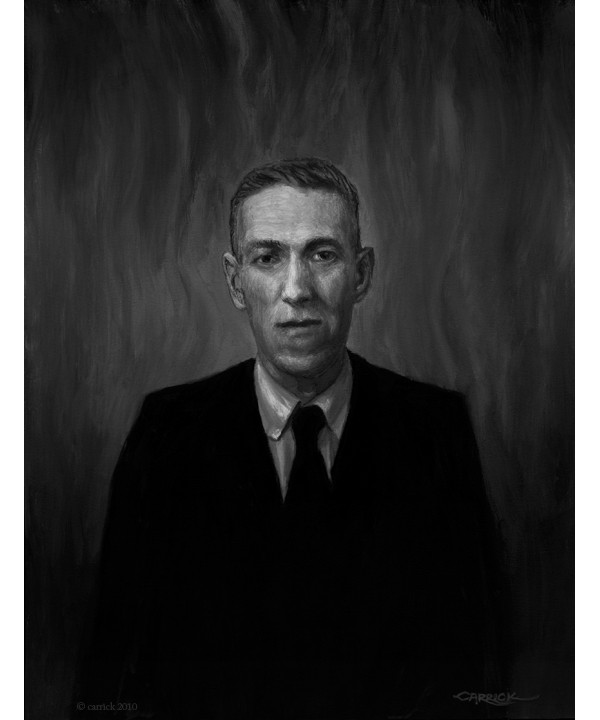

Необычное наследие Говарда Филлипса Лавкрафта

«Во мне есть что-то от По и что-то от Дансени, – писал Лавкрафт другу в 1929 году, – но, увы, где же хоть что-нибудь от Лавкрафта?» По стандартам авторской самокритики Лавкрафта можно считать из ряда вон выходящим случаем. Он не публиковал некоторые из своих историй, включая те, которые особо ценятся фанатами сегодня, долгие годы, и он неизменно разочаровывался в тех рассказах, которые видел опубликованными. Несмотря на его унылый вопрос, к тому времени Лавкрафт уже написал множество своих «лавкрафтовских» произведений – Цвет из иных миров, Зов Ктулху, Ужас Данвича, и один из своих немногих романов История Чарльза Декстера Варда, который он отложил в долгий ящик, за то, что тот был «скрипучим битом неловкого антикварианизма». Гораздо большим несчастьем было то, что их не читали повсеместно, и эта ситуация не улучшилась до его смерти в 1937 году.

Лавкрафт соответствует легенде великого художественного творчества, подобная участь также постигла и других писателей того времени, таких как Франц Кафка и Натаниэл Уэст: падение в жизни для возвышения в смерти, и все это – до достижения пятидесяти лет. Но и здесь Лавкрафт – исключительный случай. Одно дело быть канонизированным с точки зрения критиков (большое количество работ, как Уэста, так и Лавкрафта, которые не обрели широкого признания, были опубликованы Библиотекой Америки) и классифицированным с точки зрения эстетики (прилагательные «кафкианский» и «лавкрафтовский» допускаются, когда нет других слов, способных выразить что-то, что крайне абсурдно или ярко ужасающее), и другое – вселять нечто особенное, близкое к навязчивой идее, в анналы популярной культуры. Кроме того, популярность Лавкрафта ограничена экранизациями произведений и литературными заслугами, хотя и то и другое широко распространено.

Цикл работ Лавкрафта за минувшие десятилетия одновременно невероятен и неясен. Случайные потребители его фантастики находят катарсическое настроение в странности и мрачности его творчества, в то время как преданные читатели вынуждены по его фантазиям представлять себе сверхъестественную необычность с особым дурным предчувствием, но их отталкивают элементы, которые вызывают эту необычность, особенно непоколебимый расизм. Лавкрафт на каждом уровне – это автор, который больше конфронтирует, чем разъясняет: своеобразный и не лестный, в целом, подход к одному из популярнейших авторов ужасов за последнее время.

Говард Филлипс Лавкрафт родился в 1890 году в Провиденсе, штат Род-Айленд. Когда через сорок шесть лет он умер, на его надгробии была выбита эпитафия «Я – Провидение» (прим. переводчика: «I am Providence», игра слов – название города Providence можно перевести как «провидение»). Его любовь к родному городу, похоже, противостояла несчастьям, которые преобладали в его жизненном опыте. Отец Лавкрафта, Уинфилд, коммивояжер, умер до того, как его единственному ребенку исполнилось десять, вслед за тем, как он был помещен в психиатрический центр, связанный с сифилисом. Лавкрафт был близок со своей матерью, Сарой, Сьюзан Филлипс, написав позже, что она «была, по всей вероятности, единственным человеком, который полностью меня понимал». Но ее травмы от смерти мужа и растущие финансовые затруднения стали бросать двойную тень на отношения матери и сына. Большую часть времени воспитания Лавкрафта они вдвоем провели затворниками, и она иногда замечала, что лицо ее сына было «ужасным». В 1921 году, когда Лавкрафту исполнилось тридцать, его мать умерла в том же психиатрическом центре после нервного срыва.

Будучи одаренным ребенком, Лавкрафт начал говорить в один год, читать в три, и писать в шесть лет, но его не обошли стороной болезни. Полагают, что он страдал от сонного паралича и ночных кошмаров на протяжении большей части своего детства. Частые болезни, некоторые «вероятно, нервного происхождения», согласно критику и ученику Лавкрафта С.Т. Джоши, много раз не выпускали его из начальной школы, и он бросил среднюю школу после трех лет. Несмотря на интеллект, его академические результаты были неустойчивы. Основная часть его бескрайних познаний была приобретена сама по себе. У него была склонность к естественным наукам, он выпустил множество гектографированных газет (прим. переводчика: копии таких журналов печатались на желатиновом, азотном или спиртовом гектографе, материалы получались быстро, дешево и невысокого качества) по этой теме, начиная с «Официальной научной газеты», написанной в девять лет. Однако, стремление к изучению астрономии у Брауна было подорвано его недостаточными знаниями в математике.

Литературные интересы Лавкрафта поддерживались его дедом по материнской линии, промышленником Уипплом Ван Бюреном Филлипсом, который собирал обширную библиотеку, где Лавкрафт читал Сказки братьев Гримм и Тысячу и одну ночь , прежде чем открыл для себя По, когда ему было восемь лет. Дед потчевал его готическими и сверхъестественными историями, фундаментом, на котором он установил прочную работу авторов разных жанров: фантастику Лорда Дансени и Артура Мейчена, рассказы о призраках Элджернона Блэквуда и М.Р. Джеймса и мрачные видения Амброза Бирса и Эдгара Аллана По.

Вхождение Лавкрафта в художественную литературу удобно совпало с ростом целлюлозных журналов – дешевых изданий, предназначенных для непристойной, безвкусной и шаблонной, но убедительной беллетристики. Это был рынок сбыта, с которым у него сложились противоречивые отношения. Хотя журналы связывали его с небольшим кругом поклонников, они мало платили, и редакторская обработка произведений иногда приводила его в ярость. Его не устраивала стилистическая подгонка. Его первым взаимодействием с журналом было письмо редакторам «Argosy», нападавшим на искусную работу писателя-романиста Фреда Джексона. Джексон сейчас забыт, но обличительная речь Лавкрафта вызвала конфликт, продлившийся год, с другими читателями, переросший в обмен сатирическими стихами. Также она позволила ему внести свой вклад в тот же журнал.

Основная проблема Лавкрафта заключается в том, что кто-то должен был его читать. Низкопробные романы всегда были минным полем ужасной прозы, однако Лавкрафт возвысил их до вершин антиискусства. Типичные работы Лавкрафта сочетают извилистые изречения, сухое описание, мистическую лексику с претенциозным британским написанием и сомнительные повествовательные приемы. Один характерный отрывок вызывает в воображении грандиозную фантасмагорию:

Провал наполняла тьма – тьма почти что материальная. Эта мгла воистину обладала положительным свойством: она затушевывала те части внутренних стен, что в противном случае открылись бы взгляду, и просто-таки выплескивалась наружу, как дым, из своего многовекового заточения, зримо затмевая солнце по мере того, как расползалась все дальше, выплывала на съежившееся плоско-выпуклое небо, взмахивая перепончатыми крыльями. Из разверстых глубин поднимался невыносимый смрад… Все насторожились – все чутко вслушивались, когда показалось Оно: истекая слизью, тяжело и неуклюже Оно на ощупь протиснулось в черный проем всем своим зеленым и желеобразным громадным телом – и вылезло в тлетворную атмосферу отравленного града безумия.

Подобные сложные обороты делали Лавкрафта легкой и частой мишенью для пародий. Среди ранних был рассказ Артура Кларка 1940 года «В горах мрака», который будто выпущен журналом «Mad» (прим. переводчика: безумный, чокнутый): «Конечно, я думал, что безумный араб Абдул Гашиш, имел в виду подобное место, когда описывал адскую долину Упадуп в этой ужасной книге – запретном Пентечниконе». Сатирический сайт Clickhole представил статью в подобном духе, описывая «улетную» вечеринку у Лавкрафта с «волнующейся массой знаменитостей, богатых папиков, студийных шишек и других гнусных существ, которых я не осмеливаюсь рассмотреть, бесконечно простирающейся во всех направлениях».

Более загадочной, чем стиль Лавкрафта, является механика его повествования. Он всецело полагался на изложение от первого лица, часто представляемое главным героем, пересказывающим свое нисхождение в безумие в невероятно подробных деталях. Зачастую вместо диалога прилагаются длинные объяснения со стороны, которые больше рассказывают, чем показывают. Лавкрафт признавался в своем нежелании писать о «простых людях», и он последовательно обращался к архетипу холодного, бесполого и рассудительного человека в качестве главного героя, одинокого ученого, настолько лишенного внутренней и внешней жизни, что он танцевал на самом краю абсолютной абстракции. Легче считать его героев словесными игрушками, подвергаемыми неизвестностям, в которые их бросает сюжет. «Единственные "герои", о которых я могу писать, – утверждал Лавкрафт. – Это явления».

Если и есть одна отличительная черта персонажей Лавкрафта, то это настойчивая любознательность, которая никогда не губит их в конце. Яркий пример тому можно найти в «Зове Ктулху». Высоконравственный бостонец обнаруживает рельеф «осьминога, дракона и человеческой карикатуры» среди рабочих бумаг своего двоюродного дедушки, отправляющий его вниз в провал. Путешествие ведет его через континенты; видения, ритуалы культа и стычка в море, все привязано теперь к изображению чудовища Лавкрафта – Ктулху. «Я видел все, чем Вселенная может внушать ужас, – сетует рассказчик. – И даже весеннее небо и летние цветы должны впоследствии стать ядом для меня».

«Зов Ктулху» не находился среди любимых работ Лавкрафта – он называл его «посредственным», но «не настолько плохим, чтобы быть самым худшим» – и ему пришлось предлагать его дважды, прежде чем «Weird Tales» принял его. Однако рассказ уважали его коллеги. Написав в «Weird Tales» Роберт. И. Говард признал рассказ «шедевром, который, я уверен, будет существовать как одно из высших достижений литературы».

Говард был одним из ближайших друзей Лавкрафта и самым частым его корреспондентом (прим. переводчика: корреспондент – человек, который находится в переписке с вами). Подобно Лавкрафту, на него можно было повесить ярлык горе-неудачника с мамочкиными проблемами; он тоже умер молодым, но оставил перед смертью знаковое произведение – Конан-варвар . На этом сходство заканчивается. В отличие от Лавкрафта, Говард имел захватывающий стиль повествования и был прирожденным, сильным рассказчиком, который оттачивал свое искусство, декламируя свои рассказы при их наборе. Неприлично мужественные, эротичные и жестокие, они подходили визуальной эстетике «Weird Tales», а их экранизации восхищали кинозрителей. Говард развлекал людей, как и большинство писателей, издающихся в дешевых журналах; но, хотя они были больше, чем наемные писаки, все же они пребывали в тени Лавкрафта. Говард признавал разницу и писал: «Мистер Лавкрафт занимает уникальную позицию в литературном мире: он постиг, во всех отношениях, миры за пределами нашего ничтожного кругозора. Его возможности безграничны, и его пространство всеобъемлюще».

«Все мои рассказы основаны на фундаментальной человеческой предпосылке, согласно которой общепринятые человеческие законы, интересы и чувства не имеют никакой обоснованности или значимости в масштабах космоса», – писал Лавкрафт в 1927 году. «Чтобы постичь действительную внешнюю сущность… нужно забыть, что такие вещи, как органическая жизнь, добро и зло, любовь и ненависть, и подобные локальные признаки ничтожно малой и временной расы, называемой человечеством, вообще существуют». Его постоянное стремление к знаниям – особенно в отношении того, что Джоши назвал «удивительным схождением научного прогресса в течение девятнадцатого века, которое систематически разрушало многие ранее неопровержимые столпы религиозного учения» в своей книге «Неверующие: эволюция современного атеизма» – завело его далеко от наследия Белого Англо-саксонского Протестанства (его мать была баптисткой, а отец – англиканцем) в механистический материализм: «Теоретически, я агностик, но пока я жду каких-либо рациональных доказательств, я должен расцениваться… как атеист. Вероятность религиозной правдивости, на мой взгляд, настолько мала, что я был бы педантом и лицемером, чтобы называть себя как-то еще». Хотя такие открытия, как теория относительности Эйнштейна и квантовая механика, травмировали его, он нашел способ согласовать их со своим видением мира: «Отсутствие материи или любой другой обнаруживаемой формы энергии указывает не на наличие души, а на отсутствие чего угодно».

Здесь мы имеем то, что называется «космический ужас» – термин более подходящий для работ Лавкрафта, чем обычный ярлык «сверхъестественная беллетристика». Это самый мрачный источник ужаса, в котором неисчислимые образные средства ведут к одной и той же цели: разоблачении человечества в его всеобъемлющем незнании. «Для Лавкрафта люди слишком ничтожны, чтобы формировать связную картину вселенной», – пишет философ Джон Грей. «Наш разум – это частички, мечущиеся в космической схватке; хотя мы ищем надежные основы, мы живем в нескончаемом свободном падении».

Космический ужас Лавкрафта видел человечество не центром замысловатой вселенной, а отклонением, патологически склонным к ошибкам. В рассказах, включая «Ктулху», «Ужас Данвича» и «Шепчущий во тьме», люди преднамеренно вызывают внеземных существ, что абсолютно никому не выгодно. «Возможно, лучше было бы вспомнить, как мы относимся к "низшим мыслящим существам", таким, как кролики и лягушки», – писал Мишель Уэльбек в своей книге о Лавкрафте. «В лучшем случае они служат пищей для нас; иногда… мы убиваем их ради удовольствия. Лавкрафт предупреждал, что это станет подлинным олицетворением наших будущих взаимоотношений с теми, другими разумными существами».

В этом смысле «Зов Ктулху» читается больше как философский текст, даже как манифест. Вступительная фраза «По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собою все, что только вмещает в себя наш мир, – это великая милость» делает для космического ужаса то, что бретонское «настолько сильна вера в жизнь, в то, что является самым хрупким в жизни… что, в конце концов, эта вера теряется» делало для сюрреализма, или что Марксовский и Энгельсовский «призрак, преследующий Европу» делал для коммунизма. Только вместо обещания освободить человечество, космический ужас ставит его на место.

В консервативном религиозном журнале «First times» в 2009 году Дэвид П. Голдман писал:

Среди всех киножанров ужасы стали наиболее чуждыми для Америки… Как однажды заметил Генрих Гейне, ведьмы, кобольды и полтергейсты из немецкого фольклора – это пережитки старой тевтонской первобытной религии, которая ушла в подполье с приходом христианства. Язычник видит природу своевольной и жестокой, и чудовища, которые порождаются языческим воображением, воплощают эту жестокость. Удалите их от языческих корней и переселите в Америку, и они станут забавными, а не жуткими. Америка была страной новых начинаний и счастливых концов. Монстры там не приживутся.

Лавкрафт был согласен с этим. Умиравший от рака в 1937 году, никогда не умевший зарабатывать себе на жизнь и восхищавшийся, в основном, только другими писателями жанра, он был убежден, что его истории исчезнут в безвестности, в конце концов, та же участь постигает всех остальных писателей дешевых журналов. Восемь лет спустя Эдмунд Уилсон эксгумировал его работу только для того, чтобы порвать ее: «Единственный настоящий ужас во всей этой беллетристике, – писал Уилсон в «The New Yorker», – это ужас плохого вкуса и плохого искусства». И все же дело Лавкрафта не просто продолжалось, но и процветало, и благодаря, а не вопреки, мрачным картинам, которые оно поддерживало. Но признание этого достижения означает, что оно должно считаться, в то же время, с его более мрачными основами, которые подкрепляют его наследие так же значительно, как и шокируют.

Поклонникам Лавкрафта приходилось долгое время мириться с его взглядами на расы. В один момент он мог сплести псевдо-научный расизм: «Абсолютная биологическая неполноценность негра не вызывает никакого сомнения, он имеет анатомические признаки, которые последовательно меняются от одних к другим, и всегда в направлении низших приматов». С другой стороны, он мог склониться к кровавой ненависти: «Белое меньшинство (на юге) перенимает отчаянные и изобретательные средства для защиты своей кавказской неприкосновенности, прибегая к незаконным мерам, таким как самосуд или запугивание, когда правовой аппарат недостаточно защищает их». Джоши и другие поклонники признают уродливость взглядов Лавкрафта, в то же время, утверждая, что они не умаляют его труда. Проблема в том, что эти навязчивые расовые идеи наполняют его произведения, они неотделимы. Нигде это не бросается так явно в глаза, как в «Кошмаре в Ред-Хуке», где Нью-Йорк обрисован как «безнадежно запутанная головоломка; сирийские, испанские, итальянские и негритянские корни слились здесь воедино», город переполнен «нелегальными иммигрантами, безымянными и безродными азиатскими отбросами, которых благоразумно заворачивали назад на Эллис-Айленде». Культисты в «Зове Ктулху» – «невысокие, умственно отсталые полукровки». В «Крысах в стенах» печальную роль сыграл кот по имени Черномазый. В «Мгле над Инсмутом» одноименный город населен горожанами с «ненормально узкими головами, приплюснутыми носами и выпученными блестящими глазами, которые никогда не закрываются», обладающими «рыбьей кровью» живущей в море земноводной расы «Старцев».

Жители города Инсмут, печально известные своим видом, который является результатом скрещивания с морскими монстрами. David Gassaway, 2015. Акриловый монопринт

Расовые взгляды Лавкрафта не только уродливы и резки, но и глубоко противоречивы. В его рассказах люди – нелепая случайность во Вселенной, действующая без смысла или повода; то же самое касается более могущественных существ, с которыми они сталкиваются. В то же время он выступал за сверхрациональную расовую иерархию человечества. «Ни один стоящий антрополог не настаивает на одинаковом развитии нордической расы по сравнению с другими кавказскими и монгольскими расами», – писал он в письме в 1931 году:

Фактически, широко признается, что средиземноморская раса оказывается, в большинстве своем, эстетически восприимчивой, и что семитские группы преуспевают в проницательном, точном интеллекте. Также вероятно, что монгольская раса отличается эстетическими способностями и нормальностью философских установок. Почему же тогда люди придерживаются взглядов в пользу нордической расы? Просто наша культура – нордическая, и корни этой культуры так неразрывно связаны с национальными стандартами, перспективами, традициями, воспоминаниями, инстинктами, особенностями, и физическими аспектами нордического направления, что никакие другие факторы не оказывают влияния на нашу структуру.

Тем не менее, эта псевдоинтеллектуальная конструкция не слишком далека от реальности. Жена Лавкрафта, Соня Грин, вспоминала, что во время их прогулок по Нью-Йорку он «бледнел от ярости» при виде смешения рас в населении: «Казалось, он почти сходил с ума». Подобные инстинктивные реакции изливались в его работе, заражая ее расистской желчью. «Расовая ненависть, – писал Уэльбек. – вызывает в Лавкрафте поэтическое состояние, подобное трансу, в котором он превосходит самого себя безумным ритмичным пульсом ужасающих фраз».

Безумный мистический расизм Лавкрафта сосуществовал в его произведениях с его атеизмом, который был столь же неумолим, сколь логичен. Несмотря на то, что корни атеизма крылись в рациональном торжестве науки над духовностью и в уверенности в том, что вера в Бога, душу, и бессмертие души были «несомненно, прослежены до иллюзорных обстоятельств, страхов и желаний примитивной жизни», он не предлагал никакой спасительной веры Новых Атеистов, найденной в научном прогрессе. Работы Лавкрафта были пропитаны страхом и иллюзиями, и их атеизм оказался синтезом мрачных мыслей Шопенгауэра, который считал бытие тщетным, а человечество ведомым иррациональными рефлексами, и Ницше, который восхвалял Бога и говорил человечеству, что ему придется принимать какие-то меры. Тогда Лавкрафт увидел, что человечество ищет всевозможных божеств в огромной хаотической бездне, а находит лишь беспристрастных гигантов.

Кажется ироничным, что столь неверующий автор считается создателем мифологии Ктулху – всеобъемлющего образа, который, как полагают, возник из литературного канона Лавкрафта. И термин, и понятие, охватывающие все его внеземные создания, вместе с некоторыми дополнениями, исходили не от Лавкрафта, а от его коллеги, корреспондента и поклонника Августа Дерлета, который взял на себя роль Макса Брода (прим. переводчика – близкого друга и издателя Франца Кафки), коллекционируя и публикуя его работы в виде книг впервые после смерти Лавкрафта. «Arkham House» – издательская компания, которую он основал в 1939 году, чтобы опубликовывать работы Лавкрафта – все еще существует и продолжает выпускать собственные тиражи Лавкрафта, а также книги журнальных современников Лавкрафа (Кларка Эштона Смита, Э. Гофманна Прайса, Хью Б. Кейва и других) и книги о них.

Дерлет – самый противоречивый лавкрафтианец. Хотя он сделал больше, чем кто-либо другой, для спасения Лавкрафта от гарантированного забвения, его авторский флирт с идеями Лавкрафта был недооценен. Джоши обнаружил, что Дерлет распространял «многочисленные ошибки, искажения и откровенную ложь о произведениях и общей философии Лавкрафта», и творчество Дерлета, и его расширение мифологии Ктулху «далеко отклоняются от замыслов Лавкрафта» и «достаточно ужасны сами по себе». Например, мифологический рассказ Дерлета «Итаква» заимствует больше от легенды о вендиго, чем от космоса Лавкрафта. Более того, Дерлет был христианином, и его мифология является, бесспорно, нравственным образцом, умышленно или случайно, с благосклонными «Древними Богами», которые «лишают свободы» злобных «Старцев» на земле. «Мифология Ктулху аналогична христианской мифологии, – писал Джоши, – особенно, в отношении изгнания Сатаны и его приспешников с небес».

Тем не менее, влияние ереси Дерлета было ограничено недостатком настойчивости, необходимой для подкрепления его интерпретации творений Лавкрафта. Другие авторы: от Стивена Кинга до Колина Уилсона и Филиппа Хосе Фармера, отдали свою дань в мифологических антологиях. Мифология Ктулху стала не столько литературным проектом, сколько одним из наивысших видов когда-либо задуманного фанфикшена, предлагая универсальное видение, которое более комфортно вписывается в фэнтезийную ролевую игру, чем литературное направление. Мифология Дерлета говорит о фанатском порыве внести свой вклад в идеи создателя, а не понимать их, но Лавкрафт был не против подобного энтузиазма. «Было бы вернее сказать, что Лавкрафт призывал некоторых своих друзей-писателей включать в их работы ссылки на его вымысел, и Дерлет ответил взаимностью», – писал Рамси Кэмпбелл в нарезке Reddit о мифологии:

Она была задумана как противоядие от традиционного викторианского оккультизма, как попытка восстановить художественную привлекательность неизведанного, и это лишь одна из многих сторон его рассказов, означающая, что они нечто большее, чем кажутся. Увы, после его смерти многие писатели (к сожалению, включая меня) начали систематизировать ее, пока она не стала такой же банальной, как чепуха, которой он пытался противодействовать.

Ужас требует от нас взглянуть в лицо действию, которое внушает нам отвращение, опрокидывает наши безмятежные ожидания, искореняет наши моральные устои, или унижает наше предполагаемое достоинство. У Лавкрафта читатели находят ужас, который в меньшей степени является красивой сказкой и гораздо в большей – глубоко чувственным натиском. Он меньше схож с Эдгаром Алланом По, чем с Маркизом де Садом. Они оба писали в агрессивном, сжатом и атмосферном стиле. Оба изображали миры насилия, продуманного вымысла и беспощадной мизантропии. Оба были превратными толкователями человеческой свободы. Свобода была своего рода безумием, но это безумие раскололось в противоположных направлениях – на своевольное и принудительное. Для Сада оно было единственной допустимой целью человеческих стремлений; для Лавкрафта же – неизбежным результатом человеческой глупости. Человечество Сада испорчено, его свобода безгранична; человечество Лавкрафта зависимо от обстоятельств, его свобода условна. В «Цвете из иных миров» Лавкрафт писал:

Этот газ не подчиняется физическим законам нашей Вселенной. Он не имеет никакого отношения к звездам и планетам, безобидно мерцающим в окулярах наших телескопов или безропотно запечатлевающимся на наших фотопластинках. Он не входит в состав атмосфер, чьи параметры и движения усердно наблюдают и систематизируют наши астрономы. Это просто сияние — сияние извне — грозный вестник, явившийся из бесконечно удаленных, неведомых миров, о чьей природе мы не имеем даже смутного представления; миров, одно существование которых заставляет содрогнуться наш разум и окаменеть наши чувства, ибо при мысли о них мы начинаем смутно прозревать черные, полные опасностей бездны, что ждут нас в космическом пространстве.

Авторы из этой статьи

Комментарии

Читайте также

-

-

-

24 августа 2021 г.

4K

Ранние, бурные, эксплуатационные и порой радикальные дни индустрии комиксов в Америке

-

-

-

-

-

-

-

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!