Больше рецензий

7 января 2018 г. 02:55

8K

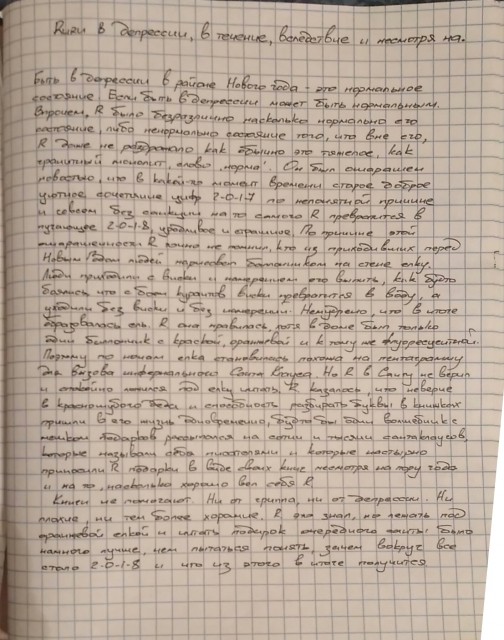

5 Ruru в депрессии, в течение, вследствие и несмотря на

РецензияБыть в депрессии в районе Нового Года - это нормальное состояние. Если быть в депрессии может быть нормальным. Впрочем, Ruru было безразлично насколько нормально его состояние, либо ненормально состояние того, что вне его, Ruru даже не раздражало как обычно это тяжелое, как гранитный монолит, слово "норма". Он был ошарашен новостью, что в какой-то момент времени старое доброе уютное сочетание цифр "2-0-1-7" по непонятной причине и совсем без санкции на то самого Ruru превратится в пугающее "2-0-1-8", уродливое и страшное. По причине этой ошарашенности Ruru точно не помнил, кто из приходивших перед Новым Годом людей нарисовал баллончиком на стене елку. Люди приходили с виски и намерением его выпить, как будто боялись, что с боем курантов виски исчезнет или превратится в воду, а уходили без виски и без намерений. Немудрено, что в итоге образовалась ель. Ruru она нравилась, хотя в доме был только один баллончик с краской, оранжевой и к тому же флуоресцентной. Поэтому по ночам елка становилась похожа на пентаграмму для вызова инфернального Санта Клауса. Но Ruru не верил в Санту и спокойно ложился под елку читать. Ruru казалось, что неверие в красношубого деда и способность разбирать буквы в книжках пришли в его жизнь одновременно, будто бы один волшебник с мешком подарков рассыпался на сотни и тысячи санта клаусов, которые называли себя писателями и которые настырно приносили Ruru подарки в виде своих книг несмотря на пору года и на то, насколько хорошо вел себя Ruru.

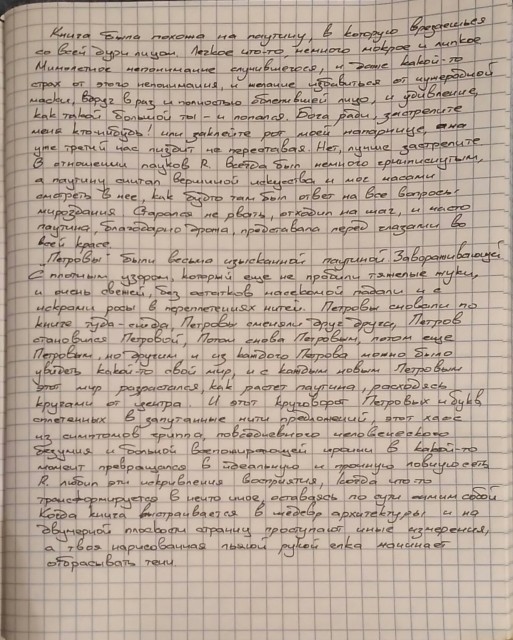

Книги не помогают. Ни от гриппа, ни от депрессии. Ни плохие, ни тем более хорошие. Ruru это знал, но лежать под оранжевой елкой и читать подарок очередного санты было намного лучше, чем пытаться понять, зачем вокруг все стало "2-0-1-8" и что из этого в итоге получится. Книга была похожа на паутину, в которую врезаешься со всей дури лицом. Легкое что-то, немного мокрое и липкое. Мимолетное непонимание случившегося, и даже какой-то страх от этого непонимания, и желание избавиться от чужеродной маски, вдруг в раз и полностью облепившей лицо, и удивление, как такой большой ты - и попался. В отношении пауков Ruru всегда был немного гринписнутый, а паутину считал вершиной искусства и мог часами смотреть в нее, как будто там был ответ на вопросы мироздания. Старался не рвать, отходил на шаг, и частенько паутина, благодарно дрожа, представала перед глазами во всей красе.

"Петровы" были весьма изысканной паутиной. Завораживающей. С плотным узором, который еще не пробили тяжелые жуки, и очень свежей, без остатков насекомой падали и с искрами росы в переплетениях нитей. Петровы сновали по книге туда-сюда, Петровы сменяли друг друга, Петров становился Петровой, потом снова Петровым, потом еще Петровым, но другим, и из каждого Петрова можно было увидеть какой-то мир, и с каждым новым Петровым этот мир разрастался, как растет паутина, расходясь кругами от центра. И этот круговорот Петровых и букв, сплетенных в запутанные нити предложений, этот хаос из симптомов гриппа, повседневного человеческого безумия и больной всепожирающей иронии в какой-то момент превращался в идеальную и прочную ловчую сеть. Ruru любил эти искривления восприятия, когда что-то трансформируется в нечто иное, оставаясь по сути самим собой. Когда книга превращается в архитектурный шедевр и на двумерной плоскости страниц проступают иные измерения, а твоя нарисованная пьяной рукой елка начинает отбрасывать тени.

А вот грипп Ruru не любил, и поэтому не помнил, чтобы когда-нибудь им болел. Тем более странным казался факт, что Ruru по ходу чтения иногда будто бы сам становился Петровым и что этот взгляд изнутри Петрова, взгляд больной и полубредовый, искаженный жаром и физической ломотой, взгляд через туман и невозможность четко мыслить, именно он казался наиболее зорким и способным видеть все таким, каким оно есть. Ruru курил в книгу и думал: "Больше смысла в том, чтобы понять больного, человека с воспаленным мозгом, человека с отклонением от нормы. Они беззащитны и до предела обнажены, им некогда приводить окружающее в соответствие с придуманными представлениями о том, каким этому окружающему быть, - они болеют, поэтому не врут. Это удел здоровых искажать пространство внутри и снаружи геометрической точностью и правильностью. Кривые линии честнее прямых, уродство честнее искусственности"

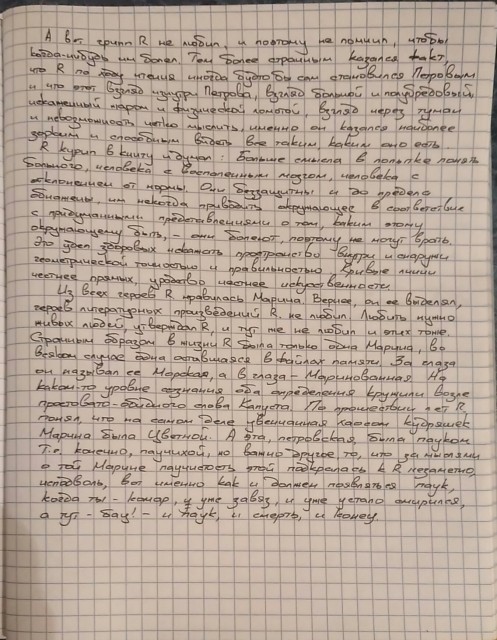

Из всех героев Ruru нравилась Марина. Вернее, он ее выделял, героев литературных произведений Ruru не любил. Любить нужно живых людей, утверждал Ruru, и тут же не любил и этих тоже. Странным образом в жизни Ruru была только одна Марина, во всяком случае одна оставшаяся в файлах памяти. За глаза он называл ее Морская, а в глаза - Маринованная. На каком-то уровне сознания оба определения кружили возле простовато-обидного слова Капуста. По прошествии лет Ruru понял, что на самом деле увенчанная хаосом кудряшек Марина была Цветной. А эта, петровская, была пауком, т.е. конечно паучихой, но важно другое, то, что за мыслями о той Марине паучистость этой подкралась к Ruru незаметно, исподволь, вот именно как и должен появляться паук, когда ты - комар, и уже завяз, и уже устало смирился, а тут - бац! - и паук, и смерть, и конец.

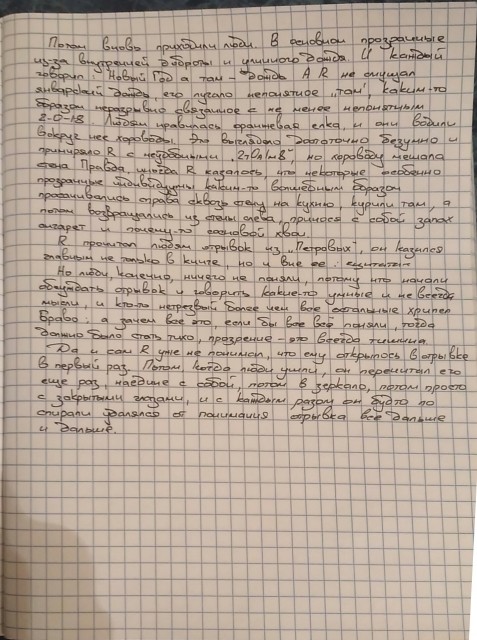

Потом вновь приходили люди. В основном прозрачные из-за внутренней доброты и уличного дождя, и каждый говорил: Новый Год а там - дождь. А Ruru не смущал январский дождь, его пугало непонятное "там", каким-то образом неразрывно связанное с не менее непонятным "2-0-1-8". Людям нравилась оранжевая елка и они водили вокруг нее хороводы. Это выглядело достаточно безумно и примиряло Ruru с неудобными "2т0а1м8", но хороводу мешала стена. Правда, иногда Ruru казалось, что некоторые особенно прозрачные индивидуумы каким-то волшебным образом просачивались справа сквозь стену на кухню, курили там, а потом возвращались из стены слева, принося с собой запах сигарет и почему-то сосновой хвои.

Ruru прочитал людям отрывок из "Петровых", он казался главным не только в книге, но и вне ее:

Петров не мог объяснить это словами. Это было какое-то чувство, чувство, что все должно было происходить не так, как есть, кроме той жизни, что у него, еще какая-то, это была огромная жизнь, полная совсем другого, неизвестно чего, но это была не яма в гараже, не семейная жизнь, что-то другое, что-то менее бытовое, несмотря на огромные размеры этой другой жизни, Петров за почти тридцать лет к ней не прикоснулся, потому что не знал как. Петрову иногда казалось, что большую часть времени его мозг окутан чем-то вроде гриппозного бреда с уймой навязчивых мыслей, которые ему вовсе не хотелось думать, но они лезли в голову сами собой, мешая понять что-то более важное, чего он все равно не мог сформулировать.

Но люди, конечно, ничего не поняли, потому что начали обсуждать отрывок и говорить какие-то умные и не всегда мысли, и кто-то нетрезвый более чем все остальные хрипел: Браво; а зачем все это, если бы все всё поняли, тогда должно было стать тихо, прозрение - это всегда тишина. Да и сам Ruru уже не понимал, что его поразило в отрывке в первый раз. Потом, когда люди ушли, он перечитал его еще раз, наедине с собой, потом в зеркало, потом просто с закрытыми глазами, и с каждым разом он будто по спирали удалялся от понимания отрывка все дальше и дальше.

долгая прогулка 2018