Больше рецензий

29 мая 2017 г. 16:33

636

4 Из угла: исповедь «серенького мальчика»

Рецензия«Сердце глохнет и, не научаясь забывать, приучилось молчать. «Молчи, скрывайся и таи». Это уже не повеление ему – это его бытие»

Дурылин писал этот труд в Болшеве, в тяжёлый декабрь 1941 года, вспоминая давно прошедшее…

В длительных поисках книги «В своем углу» набрел на книгу «В родном углу»… Творчество С.Н. Дурылина интересовало меня давно. Однако сам того не подозревая я уже был знаком с этим писателем, когда читал написанную им биографию художника М. Нестерова (издана в том числе и в серии ЖЗЛ). Относительно недавно была опубликована биография автора, принадлежащая перу В. Тороповой (ЖЗЛ. Малая серия). Литературоведческие работы Дурылина, собранные в одном из томов его собрания сочинений, на меня глубокого впечатления не произвели… Весьма примечательна автохарактеристика:

«… Серенький мальчик”, у которого было такое тихое детство, с такой ранней тягой к книге, к поэзии, к молитве, к писательству…»

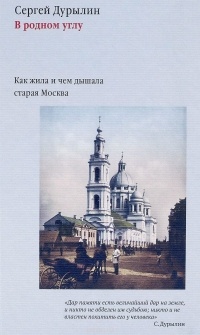

Для меня дурылинский «родной угол» (в то время – фактически московская окраина) – бывшее село Елохово, Разгуляй, Немецкая, Кукуй и т.п., нынешний район между станциями метро Бауманская, Курская и Авиамоторная – родные места, в которых прожито много лет. Поэтому мимо я пройти не мог. Тем более, что на обложке изображена знаменитая Елоховская церковь, где до восстановления храма Христа Спасителя в течение длительного времени велись все главные богослужения в Москве.

Дурылинские воспоминания интересны разного рода фактами и отчасти перекликаются с хрестоматийной книгой «Москва и москвичи» Гиляровского (анекдот о филипповской булке с изюмом, например). С другой стороны, они несколько приторны: Дурылин поэтизирует, идеализирует прошлое, явно выигрывающее в сравнении с убогим советским укладом. Но давайте по порядку.

Часть первая «Родное пепелище» (особенно глава «О хлебе насущном») выступает доказательством того тезиса, что никто в Москве не мог умереть с голоду. Автор опирается на счета своей матери, Анастасии Васильевны. Подробнейшим образом рассказывается о низких ценах на хлеб и другое съестное. Воспоминания о бесконечных ржаных, пшеничных, ситных, калачах, сайках и т.п. проникнуты какой-то гоголевской ностальгией: написано вкусно в прямом смысле слова. Есть практически прямые параллели-отсылки к «Старосветским помещикам»: например, незатухающая жаровня, на которой приготовляются разные варенья в доме Дурылиных, как и в усадьбе Товстогубов.

Иногда может показаться, что еда занимает в сознании мемуариста слишком большое место: видимо, сказалось советское полуголодное бытие… Даже в церкви на Яблочный Спас дети умудрялись по нескольку раз взять у священника по освященному яблоку – «превосходный обычай», по мысли автора. Подобную наивность и восхищение я встречал у покойного историка В. Махнача. В таком же пафосном стиле изъясняются авторы предисловия и послесловия в книге.

Вообще в размышлениях Дурылина много детского («память сердца»), в том числе связанного с нетипичным отношением к церкви, исчезнувшим в советскую эпоху. Он не просто исполняет ритуал, а радостно сливается с общей верой, которая плотно соединена с повседневным бытом. Есть здесь нечто средневековое деревенское, напоминающее «Лето Господне» И. Шмелева, правда, не настолько сусально-пафосное. Христианство Дурылина выстраданное, прошедшее, по словам автора, горнило интеллектуальных соблазнов молодости. Сам Дурылин называл это «зернышком веры», вымоленным матерью .

Часть вторая «Родные тени» посвящена родственникам автора. Любопытны некоторые детали, в частности, история становления М. Ермоловой, как актрисы. Театральностью, мелодраматичностью окрашен рассказ о первом несчастливом браке матери Дурылина с Сергеем Калашниковым, кутилой, «несчастным банкротом»:

«Это был какой-то Димитрий Карамазов из богатой и гордой купеческой семьи. Он мог рыдать над «Коробейниками» Некрасова и раздавать «в благородстве» деньги всем, кому не лень было их взять у него, и вместе с тем Грушеньки самых низших степеней писали ему такие записки, что получения одной из них было бы, кажется, достаточно, чтобы пустить себе пулю в лоб»

Отрадно, что в доме Дурылиных не было приживал в духе Феклуши Островского. Но именно посторонние нахлебники-визитёры, щедро одариваемые Николаем Зиновьевичем (он считал это своим христианским долгом), отцом автора, во многом способствовали разорению семьи Сергея Николаевича.

Часть третья «Гимназия» полна портретов отвратительных учителей 4-ой Московской гимназии. Перед читателем – «худшие черты казенной школы»: хорошее отрезвление для всех, кто мечтает о возвращении «старых времён». Такое не снилось даже Ф. Сологубу! Исключений очень мало.

При всей ценности бытописания книга порой напоминает сборник мифов о дореволюционной Москве. Это очень созвучно творчеству П. Мельникова-Печерского, умилявшегося в своё время раскольничьему житью-бытью. Но то, что тепло воспринимается в художественном произведении, не всегда уместно в мемуаристке. Иногда Дурылин словно бы выпадает из сладкого сна и разражается такой фразой при описании материнских хлопот по отношению к посторонним:

«…Труд гостеприимства тут граничил с сизифовым трудом»

Книга оставляет противоречивые впечатления. При всём умилении Дурылину трудно скрыть убожество, грязь, подлость дореволюционной жизни. Видно, что автор не может остаться беспристрастным и к церкви, то, что, например, удавалось его отцу, по религиозным мотивам спокойно бросившему в огонь вторую часть романа «Братья Карамазовы». Дурылин отцовского поступка не одобряет, но пытается понять причины. Также автор критикует знаменитый филаретовский катехизис, указывая на явные противоречия в толковании заповедей.