Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

Пролог

Многие хвалят человека за милосердие; но правдивого человека кто находит?

Праведник ходит в своей непорочности: блаженны дети его после него!

Кто может сказать: «я очистил мое сердце, я чист от греха моего»?

Я Дина, я вижу сани и на них человека, сани кувыркаясь летят по крутому склону.

Сперва мне кажется, что это я сама привязана к саням. Мне больно, я никогда не испытывала такой боли.

Сквозь прозрачную действительность, но за пределами времени и пространства я вижу лицо привязанного к саням. Сейчас оно разобьется о заледенелый камень.

Лошадь вырвала оглобли, и сани не увлекли ее за собой. Все случилось мгновенно.

Кажется, сейчас поздняя осень. Поздняя? В каком смысле?

Мне не хватает лошади.

В холодном утреннем свете на краю крутого обрыва стояла женщина. Солнца не было. Вокруг нее, как сторожа, высились темные горы. Обрыв был так крут, что взгляд ее не достигал дна.

По другую сторону широкого пролива горы – немые свидетели – были еще круче.

Женщина следила за падением саней. Вот они задержались на краю уступа, остановленные большой березой.

От тяжелого удара береза дрогнула и закачалась. Вниз уходила пропасть. На дне пропасти грохотал водопад.

Женщина смотрела на оставленный санями след. Развороченные камни, взрыхленный снег, вырванные кустики вереска, поломанные кусты. Словно по склону прошелся гигантский рубанок, состругав все неровности.

На женщине были кожаные штаны и длинная куртка. Если б не волосы, издали ее можно было бы принять за мужчину. Для женщины она была слишком высокой.

Правый рукав куртки был разорван. На обрывках ткани виднелась кровь.

В левой руке женщина держала нож с коротким лезвием, такие ножи лопарки обычно носят на поясе.

Заржала лошадь. Женщина повернула голову. Ржание как будто разбудило ее. Она убрала нож в карман.

Поколебавшись, она решительно перелезла через валуны, ограждавшие дорогу. Вниз, к саням. Теперь сани раскачивались не так сильно. Словно решили пощадить человека с разбитым лицом.

Женщина быстро спускалась по крутому склону. Из-под ног у нее летели камни. Это был настоящий обвал, камни катились по склону мимо саней. Взгляд женщины был устремлен вниз. Казалось, она мысленно продолжает путь камней, хотя они уже скрылись из поля зрения. Видит, как они падают в омут под грохочущим водопадом.

Новый град камней пронесся мимо, и женщина на мгновение застыла на месте. Но только на мгновение. Тут же она заспешила дальше. Наконец рука ее коснулась овчинной полсти, в которую был завернут человек, и откинула ее в сторону.

Открылось лицо, когда-то, должно быть, красивое. Сейчас же один глаз был вдавлен в череп. Голову человека постепенно заливала кровь. Волосы его стали красными. Белая овчина пропиталась кровью.

Женщина протянула руку – узкая ладонь, длинные пальцы с продолговатыми розовыми ногтями. Подняла у разбившегося веко. Сперва одно, потом другое. Приложила руку к его груди – бьется ли сердце? Потрогала тут, там – не нашла.

Лицо женщины было под стать заснеженной земле. Безжизненное и неподвижное. Лишь глаза смотрели из-под приспущенных век. Она испачкала руки в крови и вытерла их о грудь покойника. Прикрыла ему лицо краем овчины.

Потом полезла вдоль саней к тому месту, где крепятся оглобли. Там она вытащила из пазов остатки тяжей и сунула их в карман куртки, туда, где лежал нож. Достала два потертых кожаных ремня и приладила вместо тяжей.

Один раз она выпрямилась и посмотрела наверх. Прислушалась. Там, на дороге, ржала лошадь. Женщина помедлила, словно не могла решить, все ли она сделала как нужно. Потом поползла вдоль саней обратно. Разбившийся все время лежал между ней и бездной.

Могучая береза потрескивала от мороза и от тяжести саней, к которой прибавилась еще и тяжесть женщины. Вот женщина нащупала среди камней опору для ног и всем телом навалилась на сани. Ловкие, точные движения. Казалось, она проделывала это уже не раз.

Сани сдвинулись с места, и в тот же миг овчина сползла с лица человека. Он открыл уцелевший глаз и посмотрел на женщину. Молча. Беспомощно и растерянно.

Она вздрогнула. По ее лицу скользнула какая-то похотливая нежность.

А сани уже летели дальше, вниз. Конец. В горах еще долго звучал грохот.

Лицо женщины опустело. Природа вернулась в прежнее состояние. Все было хорошо.

Я Дина, я чувствую, как и меня затягивает поглотивший его омут. Он пересек границу. Я не видела последнего мгновения, которое позволило бы мне приподнять пугающую всех завесу. Еще не время.

Кто я? Где время, место и пространство? Неужели я навсегда осуждена на это?

Она выпрямилась и стала решительно карабкаться вверх, на дорогу. Подъем оказался тяжелее, чем спуск. Двести метров крутого заледенелого склона.

В том месте, откуда была видна бурая осенняя река, женщина обернулась и глянула вниз. Река делала поворот. Вода пенилась. И всё.

Женщина полезла дальше. Быстро. Дыхание со свистом вырывалось у нее из груди. Раненая рука причиняла ей боль. Дважды она чуть не потеряла равновесие, едва не последовав за санями.

Руки ее цеплялись за вереск, ветки, камни. Она крепко держалась одной рукой, пока другая искала, за что можно ухватиться. Ловкие, точные движения.

Ухватившись за камень на обочине, женщина подняла голову. Встретилась взглядом с большими блестящими глазами лошади. Лошадь больше не ржала. Она стояла неподвижно и смотрела на женщину.

Обе тяжело дышали. Неожиданно, обнажив зубы, лошадь раздраженно ухватила кустик сухой травы. Женщина сморщилась от боли и сделала последнее усилие, чтобы выбраться на дорогу.

Лошадь склонила к ней голову. Оглобли торчали в разные стороны. Между ними была пустота.

Женщина крепко, почти грубо ухватила лошадь за гриву. Подтянулась и встала вровень с головой лошади.

Женщине было восемнадцать. Глаза у нее были старые, как камень.

Оглобли скрежетали в тишине о каменистую почву.

Лошадь втоптала замерзшую траву обратно в землю.

Женщина сняла куртку, закатала рукав вязаной кофты, потом – блузки. Рана была как будто нанесена ножом. Может, она получила ее, когда боролась с человеком, привязанным к саням?

Она наклонилась и провела рукой по замерзшей дороге, посыпанной гравием. Набрала пригоршню песка, льда, стеблей и мусора. С силой втерла все это в рану. Лицо исказилось от боли. Рот приоткрылся, из горла вырвался глухой стон.

Снова наклонилась и снова втерла. И опять у нее вырвался глухой стон. Она как будто совершала некий обряд. Рука шарила по дороге. Собирала песок и гравий. Втирала в рану. Раз за разом. Потом женщина стянула с себя шерстяную кофту и блузку и стала возить ими по дороге. Разодрала рукава. И опять возила одеждой по дороге.

На руках выступила кровь. Женщина не вытирала ее. Она стояла в тонкой полотняной рубахе на фоне осеннего неба и, казалось, не ощущала мороза. Не торопясь оделась. Через дырку внимательно осмотрела рану. Расправила рваный рукав. Сморщилась от боли, пытаясь разогнуть руку.

Ее шляпа валялась в придорожной канаве. Коричневая шляпа с узкими полями и зеленым пером. Она медленно взглянула на шляпу и по выщербленной, залитой серебристым светом дороге пошла на север.

За ней трусила лошадь, таща оглобли. Лошадь быстро догнала женщину. Опустила морду ей на плечо, прихватила губами волосы.

Тогда женщина остановилась. Твердой рукой она заставила лошадь, как верблюда, согнуть передние ноги. И забралась на ее широкую темную спину.

Застучали копыта. Всхлипывая, тащились по гравию оглобли. Лошадь мерно дышала. Задул ветер. Но он ничего не знал и не видел.

Был полдень. Лошадь и женщина спустились по крутой дороге с горы к большой усадьбе. Широкая аллея, обсаженная рябинами, уходила от белого жилого дома вниз, на берег. Там, по обе стороны от замощенного камнем причала, стояло два красных морских пакгауза.

Листьев на рябине уже не осталось, только пылали кроваво-красные ягоды. Желтели поля с вкраплениями ледяных сугробов. Небо неожиданно очистилось. Но солнца по-прежнему не было.

Фома, работник, вышел из конюшни, лишь только женщина с лошадью появилась на дворе усадьбы. Увидев пустые оглобли и растрепанную женщину в окровавленной одежде, он застыл как столп.

Не глядя на него, она медленно сползла с лошади. Ступенька за ступенькой преодолела широкое крыльцо. Открыла одну из половинок двустворчатой двери. Остановилась. Из дому на нее упал свет. Она быстро обернулась, словно испугавшись собственной тени.

Фома бросился к ней. Она была залита теплым, желтым светом, падавшим из дому. Гора у них за спиной отбрасывала холодные синие тени.

Лица у женщины больше не было.

В доме начался переполох. Сбежались все, мужчины и женщины. Слуги.

Матушка Карен с палочкой, прихрамывая, вышла из гостиной. На шее у нее на вышитой тесемке болталось пенсне. Блестящее стекло не теряло надежду сделать мир веселее.

Матушка Карен с трудом проковыляла по прихожей. Неужели она что-нибудь знает?

Домочадцы столпились вокруг молодой женщины. Служанка прикоснулась к раненой руке, хотела помочь снять разорванную куртку. Женщина оттолкнула ее.

И вдруг, словно прорвало плотину, все заговорили разом, перебивая друг друга. Вопросы, как град, обрушились на женщину, у которой не было лица.

Она молчала. И ничего не видела. У нее не было глаз. Но она так крепко схватила Фому за руку, что он вскрикнул. Потом подошла к Андерсу, светловолосому, с тяжелым подбородком, одному из приемных сыновей хозяина усадьбы. Его она тоже схватила за руку. И потащила их за собой. Она так и не произнесла ни слова.

Оседлали двух лошадей, что стояли в конюшне. На третьей седла не было. Она была покрыта испариной после тяжелого спуска с горы. Ее освободили от оглоблей, насухо вытерли и дали воды.

Голова лошади опустилась в ведро. Люди ждали. Лошадь пила большими глотками. Время от времени она откидывала челку и взгляд ее скользил по лицам людей.

Женщина не переоделась и не позволила перевязать себе рану. Вскочила на лошадь. Фома протянул ей куртку из сермяги. Она надела ее. Но так и не произнесла ни слова.

Они приехали на то место, где сани сорвались с дороги. Следы не оставляли никаких сомнений. Искореженный склон, сломанные березки, вырванный из земли вереск. Все знали, что там, внизу. Обрыв. Водопад. Яма. Омут. Сани.

Созвали людей и долго искали в пенной воде. Но не нашли ничего, кроме остатков разбитых саней с истертыми ремнями, которыми крепились оглобли.

Женщина молчала.

Очи Господа охраняют знание, а слова законопреступника Он ниспровергает.

Дина должна была везти своего мужа, Иакова Грёнэльва, через горы к доктору. Иаков сломал ногу, и у него началась гангрена. Стоял ноябрь. Одна только Дина и могла справиться с молодым необъезженным конем, самым сильным из всех. Ехать предстояло быстро. По заледенелой дороге.

От ноги Иакова уже шло зловоние. Дух этот давно заполнил весь дом. Кухарка чувствовала его даже в столовой. В усадьбу проникло несчастье. Страх.

Пока Иакова не увезли, никто в Рейнснесе не говорил о зловонии. Молчали о нем и после, когда Вороной вернулся с пустыми оглоблями.

Но вообще-то люди говорили всякое. Одни – с ужасом, другие – с недоверием. На соседних усадьбах. В гостиных Страндстедета и на всем побережье. У пастора. Не так чтобы совсем открыто, но и не таясь.

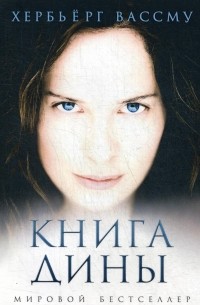

О Дине, молодой хозяйке Рейнснеса, единственной дочери ленсмана Холма, которая, как мальчишка, была помешана на лошадях. Даже после замужества. Печально сложилась ее судьба.

Без конца повторяли одно и то же. Дина гнала Вороного так, что из-под полозьев летели искры. Неслась как ведьма. И все же Иаков Грёнэльв так и не попал к доктору. Вот его и нет. Доброжелательного, щедрого Иакова, который никому ни в чем не отказывал. Сына матушки Карен, приехавшего в Рейнснес совсем молодым.

Смерть! Люди не могли смириться с ужасной гибелью Иакова. Если в море гибнет судно, если на берег не возвращаются люди – тут все ясно. Но к судьбе Иакова определенно приложил руку сам дьявол. Сперва гангрена. Потом гибель в водопаде!

Дина потеряла дар речи, матушка Карен плакала. Сын Иакова от первого брака бродил, осиротевший, по улицам Копенгагена, а Вороной теперь пугался даже вида саней.

Представители власти приехали в усадьбу, чтобы разузнать, что предшествовало этому несчастному случаю. Все следовало назвать своими именами, тайное должно было стать явным.

Ленсман, отец Дины, привез с собой двух свидетелей и вел протокол. С самого начала он заявил, что приехал в Рейнснес не как отец, а как представитель власти.

Матушка Карен не увидела в этом никакой разницы. Но промолчала.

Никто не мог уговорить Дину спуститься со второго этажа. Слишком крепкая и сильная, она могла оказать сопротивление. Поэтому на нее не пытались воздействовать силой. Было решено, что ленсман сам поднимется в залу на втором этаже.

Туда принесли еще несколько стульев. Из полога над кроватью основательно вытрясли пыль. Полог был сшит к свадьбе Дины и Иакова из тяжелой золотистой ткани с узором из красных цветов на вьющихся стеблях. Ткань была куплена в Гамбурге.

Олине и матушка Карен все дни ухаживали за молодой хозяйкой, она не должна была выглядеть всеми забытой. Олине поила ее сладким цветочным чаем с густыми сливками. Более верного средства от всех недугов, начиная от цинги и кончая бесплодием, она не знала. Матушка Карен вносила свою лепту добрым словом, щеткой для волос и ненавязчивой заботой.

Робкие служанки делали только то, о чем их просили.

Слова застряли в горле. Дина открывала рот, шевелила губами. Но голос если и звучал, то в другой действительности. Представители власти испробовали все возможные методы.

Сперва ленсман обращался к Дине низким официальным голосом, глядя в ее светло-серые глаза. С таким же успехом он мог смотреть и в стакан с водой.

Свидетели на свой лад помогали ему. Они вставали и садились. В их голосах звучали и сочувствие, и сознание собственной власти.

Наконец Дина уронила на руки голову с черными непослушными волосами. Раздались звуки, похожие на собачий скулеж.

Представители власти устыдились и удалились в гостиную, дабы принять какое-нибудь решение. Им нужно было обсудить все, что они увидели в Рейнснесе, в том числе и поведение молодой женщины.

Они пришли к выводу, что случившееся надо считать большой бедой и для прихода, и для всей округи. Что Дина Грёнэльв вне себя от горя. Что она невменяема и от потрясения потеряла дар речи.

Они сочли, что она ехала быстро, как только могла, чтобы поскорее доставить мужа к доктору. Может быть, скорость на повороте у моста оказалась слишком большой, а может, норовистая лошадь понесла и ремни, которыми крепились оглобли, не выдержали. А может, и то и другое.

И все это было точно занесено в протокол.

Труп Иакова так и не нашли. Сперва не нашли. Люди считали, что его унесло в море. Правда, никто не понимал, как это могло случиться. Ведь от водопада до моря река целую милю течет по неровному мелкому руслу. Любой камень задержал бы покойника, который сам не прилагал усилий, чтобы добраться до моря.

Несмотря на отчаяние матушки Карен, Иакова перестали даже искать.

А через месяц в усадьбу пришел старик, живущий на попечении прихода, и сказал, что видел труп в Малом омуте. Это была небольшая заводь чуть ниже Большого омута, куда обрушивался водопад. Иаков лежит, зацепившись за камень. Неподвижный, как бревно. Его раздуло, и он сильно изуродован – так сказал старик.

И старик не ошибся.

Осенние дожди прекратились, вода спала. И однажды в начале декабря тело несчастного Иакова Грёнэльва показалось из воды. Тогда-то старый работник, который шел в другую усадьбу, и увидел его.

Потом уже среди людей пошла молва, что старик этот ясновидящий. И будто бы всегда был таким. Эта молва обеспечила ему легкую старость. Кто ж станет обижать ясновидящего? А вообще-то, зрение у него никуда не годилось.

Дина не выходила из залы, самой большой комнаты на втором этаже. Занавески были всегда задернуты. Сначала она не спускалась даже в конюшню к Вороному.

Ее оставили в покое.

Матушка Карен перестала плакать хотя бы потому, что теперь у нее не было на это времени. Ей пришлось взять на себя обязанности, которые раньше лежали на хозяевах усадьбы. Оба они умерли, погибли, хотя и по-разному.

Дина сидела за столом орехового дерева и смотрела в пространство. Никто не знал, что у нее на уме. Никто не пользовался ее доверием.

Ноты, которые прежде пачками валялись вокруг кровати, она убрала в чулан для одежды. Когда дверь чулана открывалась, сквозняк водил по нотам подолами длинных юбок.

Залой завладели темные тени. В углу пылилась виолончель. Никто не прикасался к ней с того дня, как Иакова на носилках вынесли из дому и привязали к саням.

Тяжелая кровать с пышным пологом занимала много места. Она была такая высокая, что, откинувшись на подушки, в окно можно было видеть фьорд. Или смотреться в большое зеркало в черной полированной раме, которое могло наклоняться под любым углом.

Большая печь гудела круглые сутки. Она была скрыта трехстворчатой расшитой ширмой. Рисунок изображал прекрасную Леду и лебедя, слившихся в страстном объятии. Руки, крылья. Длинные светлые волосы Леды целомудренно скрывали ее лоно.

Служанка Tea приносила дрова четыре раза в день. И все-таки их едва хватало на ночь.

Никто не знал, когда Дина спит, да и спит ли она вообще. День и ночь она ходила по зале в дорожных башмаках, подбитых железными подковками. От стены к стене. Дом не спал.

Tea рассказывала, что большая черная семейная Библия, которую Дина унаследовала от матери, всегда раскрыта.

Время от времени молодая хозяйка тихо смеялась. Смех у нее был нехороший. Tea не знала, смеется ли она над словом Божьим или над чем-то своим…

Случалось, Дина сердито захлопывала книгу с шелковистыми страницами и с омерзением швыряла ее в угол.

Иакова похоронили лишь на седьмой день после того, как нашли. Была середина декабря. Приготовления заняли много времени. Надо было всех известить. Родственников, друзей, высокопоставленных знакомых. Пригласить всех на похороны. К счастью, стоял мороз и изуродованный, раздувшийся от воды труп мог спокойно ждать на чердаке сеновала. Могилу пришлось долбить ломами и заступами.

Луна заглядывала в окна и серебристым оком следила, как складывается судьба Иакова. Она не делала разницы между живыми и мертвыми и рассыпала по чердаку белые и серебряные блестки. А внизу, по обеим сторонам от двери, лежало сено – тепло и пища, – благоухавшее летом и блаженством.

Рано утром люди снарядились, чтобы ехать на кладбище. Лодки были уже готовы. Над домом непривычно кротко нависла тишина. Никто не ждал в это время года дневного света. Зато светила луна.

Дина стояла, прислонившись к дверному косяку, как будто ее пригвоздили к нему. К ней пришли, чтобы помочь ей надеть черное платье, сшитое специально для похорон. Дина наотрез отказалась надевать его.

Она понимала, что делает, и прекрасно владела собой. Перед заплаканными женщинами застыла неподвижная статуя.

И все-таки они не сразу отступились от нее. Нужно переодеться. Она должна поехать на похороны. Ее отсутствие недопустимо. Но Дина упорствовала. Своими хриплыми, звериными звуками она заставила их понять, что не в состоянии исполнять на похоронах роль вдовы. Во всяком случае, в тот день.

Испуганные женщины покинули комнату. Одна за другой. Последней ушла матушка Карен. Она извинилась за Дину и постаралась все сгладить. Перед тетушками, женами соседей, а главное, перед Дининым отцом, ленсманом Холмом.

Убедить его оказалось особенно трудно. Шумно, не постучавшись, он ввалился в залу и встряхнул Дину, твердой отцовской рукой он ударил ее по щеке и приказал собираться – его голос гудел как растревоженный пчелиный рой.

Матушке Карен пришлось вмешаться. А те немногие, что стояли вокруг, опустили глаза.

И снова Дина издавала свои звериные звуки. Она отмахивалась и рвала на себе волосы. В зале происходило что-то невиданное. Эту молодую растрепанную женщину окружал ореол умопомрачения и силы.

Крик Дины напомнил ленсману случай, забыть который он не мог никогда. Воспоминание о нем преследовало его днем и ночью. Во сне и в повседневных заботах. Даже теперь, тринадцать лет спустя, оно заставляло ленсмана метаться по усадьбе, не находя себе места. Ища занятия или человека, чтобы отвлечь мысли и дать выход чувствам.

Присутствовавшие в зале сочли, что у Дины Грёнэльв жестокий отец. Но, с другой стороны, все-таки неприлично, чтобы такая молодая женщина не подчинилась и не выполнила своего долга.

Дина утомила их, и они ушли. Было решено, что она слишком больна, чтобы ехать на похороны мужа. Матушка Карен громко и внятно объявляла всем, кто попадался ей на пути:

– Дина Грёнэльв слишком больна и убита горем, она еле держится на ногах. Только плачет. И самое страшное – она потеряла дар речи.

Сначала до усадьбы долетели приглушенные возгласы людей, садившихся в лодки. Потом – скрежет железа о дерево, когда гроб устанавливали в карбасе между плачущими женщинами и ветками можжевельника. Но вот звуки застыли над водой, как тонкий ледяной припай. И затерялись между морем и горами. На усадьбу снизошла тишина, словно она-то и была главной участницей похоронной процессии. Дом затаил дыхание. Лишь порой слабо вздыхали балки. Всхлипывали жалобно и печально, чтобы оказать Иакову Грёнэльву последние почести.

Розовые гвоздики из вощеной бумаги, потерявшиеся среди веток ели и можжевельника, вздрагивали от слабого ветра. С таким грузом спешить нельзя. Смерть и ее далекие от жизни участники требуют времени. Нынче Иакова вез не Вороной. И скорость зависела не от Дины. Гроб был тяжелый. Тот, кто его нес, уже испытал на себе его тяжесть. Попасть на кладбище с таким грузом можно было только морем.

В уключинах скрипели шесть пар весел. Парус вяло болтался на мачте. Солнца не было. Небо с грязно-белыми тучами нависло над самой водой. Сырой воздух был почти неподвижен.

Лодки шли одна за другой. Торжественное шествие в честь Иакова Грёнэльва. Мачты и весла смотрели на небо и на море. Ленты на венках тревожно шелестели. Их век был недолог.

Матушка Карен напоминала пожелтевшую простыню. Хотя и с кружевной каймой.

Служанки казались намокшими шерстяными клубками.

Мужчины гребли, им было жарко, бороды и усы у них взмокли. Они гребли в лад.

В Рейнснесе все было готово к поминкам. На больших блюдах лежали бутерброды. Печенье и сдоба, разложенные на деревянных тарелках, стояли на полу в погребе и на полках в больших сенях, прикрытые салфетками.

Рюмки и чашки чинно выстроились в буфетной среди белых льняных салфеток с монограммами Ингеборг Грёнэльв и Дины Грёнэльв. В этот день в ход пошло столовое полотно обеих жен Иакова. Рюмки были протерты до блеска под строгим присмотром Олине.

На поминки ожидалось много народу.

Дина исступленно топила у себя печь, хотя окна в зале не замерзли. Ее лицо, утром такое серое, постепенно приобрело свой естественный цвет.

Она беспокойно ходила по комнате, на губах у нее играла усмешка. Когда пробили часы, она подняла голову, словно животное, почуявшее опасность.

Фома осторожно, почти беззвучно, опустил охапку дров в короб из кованого железа. Потом снял шапку и от растерянности скомкал ее в руке. Он был смущен тем, что находится в зале, в этой комнате, где стояли кровать с пологом и виолончель и где спала Дина.

– Матушка Карен велела мне остаться дома, все остальные уехали проводить Иакова в последний путь, – заикаясь, проговорил он. – Велела помочь, если какая нужда.

Знай он, что ленсман и матушка Карен решили оставить с Диной надежного человека, который помешал бы ей учинить что-либо над собой, пока в усадьбе никого не будет, он все равно не сказал бы об этом Дине.

Дина даже не шевельнулась, она так и стояла у окна спиной к двери.

Луна казалась маленьким бледным привидением. Уродец день безуспешно пытался пробиться то на севере, то на западе. Но за окнами по-прежнему было темно.

Фома натянул шапку и ушел. Понял, что он не нужен.

Однако, когда лодки уже далеко ушли во фьорд, он снова поднялся в залу. Принес графин со свежей водой. Вдруг Дине захочется пить.

Дина не поблагодарила его, не шевельнулась, даже виду не подала, что видит его. Фоме оставалось только поставить графин на стол у двери и уйти.

– Значит, от меня больше ничего не требуется? – тихо спросил он.

Дина как будто очнулась. Быстро подошла к нему. Встала рядом. Она была на полголовы выше его.

Ее длинные пальцы пробежали по его лицу как пальцы слепого.

Фома чуть не задохнулся. Забыл, что надо дышать. Она – так близко! Сперва он не понял, что ей нужно. Она стояла рядом и водила пальцами по его лицу.

Потом он залился краской, не смея поднять глаза. Он знал, что она ждет его взгляда. Наконец он набрался мужества и посмотрел ей в глаза.

Она кивнула, вопросительно глядя на него.

Он тоже кивнул. Только чтобы ответить. И хотел уйти.

Тогда она улыбнулась и прижалась к нему. Левой рукой с трудом расстегнула его вытертый жилет.

Он отпрянул к печке. И оказался в тупике – что его теперь ждет: он задохнется, сгорит или исчезнет с лица земли? От него пахло лошадьми. Дина жадно вдыхала этот запах. Ее ноздри дрожали.

Он еще раз кивнул. Его охватило глубокое отчаяние.

Это было невыносимо. Время остановилось. Неожиданно для себя он наклонился, открыл дверцу печки и бросил в огонь смолистый корень. Потом три сырых шипящих березовых полена. Выпрямиться и встретить ее взгляд было выше его сил.

Внезапно он почувствовал прикосновение ее губ. Руки у нее были гибкие, как ветви ивы, полные ароматных весенних соков. От этого запаха он невольно закрыл глаза.

О таком он и не мечтал! Даже в самых дерзких мечтах под своим ветхим одеялом. И тем не менее он здесь, и то, что сейчас произойдет, уже не в его власти!

Цветная вышивка на Динином халате, золотистые стены с узором из стеблей, широкие потолочные балки, кроваво-красные занавески – все мерцало и сливалось друг с другом. Ткань сливалась с тканью. Тело – с телом. Движения людей, мебель, воздух, кожа.

Фома как будто покинул свое тело. И вместе с тем остался в нем. Запах тел и шорох тяжелых движений. Двухголосое громкое дыхание. Она положила руки ему на грудь и стала расстегивать пуговицу за пуговицей. Сняла с него одежду. Все до нитки. Словно проделывала это тысячу раз.

Он ссутулился, руки висели как плети. Точно ему было стыдно, что белье на нем не совсем чистое и что на рубахе недостает трех пуговиц. На самом же деле он не понимал, где он и что с ним происходит.

Наконец Дина поцеловала раздетого парня, распахнула халат и прижалась к нему своим большим, крепким телом.

Его бросило в жар, и он сразу осмелел. Искры, летящие от ее кожи, кололи его. Он стоял зажмурившись, но видел каждый изгиб и каждую пору на ее белом теле, пока разум не отказался повиноваться ему.

Они сидели голые на овчине перед круглой печкой, и он надеялся, что она сейчас заговорит. От смущения и страсти у него все плыло перед глазами. Семь горящих перед зеркалом свечей пугали его как напоминание об аде. Отражение колеблющегося пламени разоблачало все.

Ее руки скользили по его телу. Сперва медленно и осторожно. Потом все быстрее. Точно ее гнал неутолимый голод.

Сначала он испугался. Он и не знал, что голод бывает таким неутолимым. Наконец всхлипнув, он упал навзничь на шкуру, не мешая ей подливать масла в огонь, какой ему и не снился.

Придя на мгновение в себя, он с ужасом обнаружил, что прижимает ее к себе и делает то, чему его никто не учил.

В комнате пахло женщиной.

Страх его был огромен, как море. А страсть – необъятна, как небеса.

На кладбище гроб опустили в могилу вместе с цветами. И с земными останками хозяина постоялого двора, шкипера Иакова Грёнэльва.

Из надгробного слова пробста явствовало, что покойник легко получит доступ к вечному блаженству и что ему не грозит геенна огненная. Конечно, пробст знал, что хотя Иаков и был добрым человеком, однако не столь невинным, как полевой цветок. Впрочем, такого конца он все же не заслужил.

Одни из провожавших стояли с посеревшими лицами. Другие гадали, не переменится ли погода к их возвращению домой. Ну а третьи, те только присутствовали, их сердца остались безучастными. Но холодно было всем одинаково.

Сказав все, что положено, пробст во имя Божье бросил в могилу несколько скупых пригоршней земли. Все было кончено.

Обветренные, серьезные мужчины мечтали о пунше. Заплаканные женщины – о бутербродах. Служанки рыдали не таясь. Покойник был им всем добрым хозяином.

Матушка Карен была еще бледнее и прозрачнее, чем в карбасе. Сухие глаза, черная с кистями шаль. Андерс и ленсман поддерживали ее с двух сторон, сунув под мышки свои шляпы.

Пение псалмов тянулось бесконечно долго, и не все псалмы были красивы. Однако благодаря пономарю с его доморощенным басом они все-таки звучали пристойно. Пономарь все делал на совесть.

А в зале за задернутыми занавесками горел огнем конюх Фома. От блаженства он вознесся на небеса. Хотя и не умер.

Пар, поднимавшийся от их тел, оседал на окнах, на зеркале. Запах впитался в шкуру, расстеленную на полу, в обивку кресел, в занавески.

Зала приняла конюха Фому так же, как она когда-то приняла и Иакова Грёнэльва, которому вдова из Рейнснеса в свое время оказала гостеприимство.

Вдову звали Ингеборг. Она умерла в одночасье, наклонившись, чтобы погладить кошку. Теперь она будет там не одна.

В зале свистело прерывистое дыхание, кожа пылала. Кровь грохотала в жилах. Стучала в висках. Тела были подобны коням на необъятных равнинах. Они неслись и неслись. Женщина была привычной наездницей. Но не отставал и он. Половицы пели, плакали потолочные балки.

Семейные портреты и картины покачивались в своих темных овальных рамах. Простыни на постели чувствовали себя лишними. Печь перестала гудеть. Откровенно и беззастенчиво она следила за происходившим из своего угла.

Внизу в ожидании томились бутерброды и рюмки. В ожидании чего? Чтобы Дина, хозяйка Рейнснеса, съехала по деревянным перилам лестницы? Нагая, с черными волосами, прикрывавшими ее большое благоуханное тело, словно полураскрытый зонтик? Да!

А за ней, немного испуганный, скорее во сне, чем наяву, полный богатырских сил Фома, завернувшийся в простыню с французскими кружевными прошивками? Да!

Его волосатые ноги с большими пальцами и грязью под ногтями быстро сбежали по лестнице. От него шел такой пряный дух вспаханного по весне поля, что все благопристойные запахи испуганно отпрянули прочь.

Дина с Фомой унесли к себе наверх вино и бутерброды. Большой бокал и большой графин. С каждого блюда они стащили по одному бутерброду, чтобы никто не обнаружил пропажу. Они играли, будто им не разрешают есть.

Дина осторожно раздвинула бутерброды, чтобы загладить следы пропажи. Длинными ловкими пальцами, пахнувшими соленой землей и выпотрошенной рыбой. И наконец опять прикрыла блюда салфетками с монограммой.

Точно воришки, они прокрались обратно в залу. Устроились на шкуре перед печкой. Фома оставил дверцу открытой.

Рядом с ними вышитые Леда и лебедь казались их бледными двойниками. Вино искрилось.

Дина с жадностью накинулась на копченую лососину, на соленое мясо. Крошки сыпались на полную грудь и круглый живот.

Фома вдруг проникся сознанием, что находится в комнате хозяйки. Он ел аккуратно, не спеша. Но глаза его пили Динино тело, он вздыхал и глотал слюну.

Глаза их блестели над общим бокалом. Это был высокий зеленый бокал, который Ингеборг и ее первому мужу в свое время подарили на свадьбу. Бокал был не из дорогих. В то время карбасы, сушеная рыба и крупные связи в Бергене и Трондхейме еще не принесли в этот дом богатства.

Задолго до возвращения людей, провожавших на кладбище Иакова Грёнэльва, Дина и Фома убрали в чулан с одеждой бокал и остатки вина.

Двое детей, один испуганный, другая легкомысленная, они обманули взрослых. Китайские игральные кости, которые когда-то привез Иаков, снова были уложены в обтянутую шелком шкатулку. Последние следы преступления уничтожены.

И вот уже одетый Фома с шапкой в руке стоял у двери. Дина написала несколько слов на грифельной доске, которая всегда была у нее под рукой, дала Фоме прочесть и тщательно стерла.

Он кивнул и беспокойно выглянул в окно. Прислушался, не слышно ли ударов весел. Кажется, слышно. Только теперь он понял, что натворил. Он принял вину на себя. И уже ощутил на плечах хлыст Всевышнего. Губы у Фомы задрожали. Но он ни в чем не раскаивался.

В темном коридоре до него дошло, что больше нет силы, хранившей его. Он, как гладиатор, с радостью шел навстречу гибели. Ради одного-единственного мгновения! Слишком большого, чтобы можно было дать ему имя.

Он был приговорен месяц за месяцем ворочаться на своем соломенном тюфяке и чувствовать на лице дыхание женщины. Лежать с открытыми глазами и переживать все заново. Залу. Запах.

И тонкое одеяло шевелилось над его молодой мечтательной страстью.

Он был приговорен также всегда помнить лицо Иакова, лежавшего в гробу. Оно качалось вместе с ним. И большая волна, поднимавшаяся в Фоме, подхватывала и швыряла его прямо в северное сияние. Волна изливалась в его постель, и он ничего не мог с этим поделать.

Когда лодки вошли в бухту, Дина уже напудрилась и успокоилась. Она легла в постель, и больше никто не требовал, чтобы она спустилась к гостям на поминки.

Вернувшись от Дины, матушка Карен подробно сообщила всем о ее состоянии. Голос матушки Карен бальзамом пролился на душу ленсмана. Нежный и легкий, он смешался с горячим пуншем.

Теперь, когда Иаков был отправлен туда, куда долг обязывал их отправить его, всем стало легче нести свое горе. Смирение и мысли о земных тяготах, тревога о завтрашнем дне незаметно вплелись в тихие разговоры.

Все рано отправились на покой, как и подобало в этот день. Тогда Дина встала и, сев за стол из орехового дерева, начала раскладывать пасьянс. После третьей попытки он сошелся. Дина зевнула и погасила лампу.