Шрифт

Source Sans Pro

Размер шрифта

18

Цвет фона

7. Джоруб

На наш Талхак будто лавина с грохотом рухнула. Вернулись посланники, ездившие к Зухуршо за справедливостью. Никто не ожидал, что она окажется столь страшной. Весь народ загудел и зароптал, потрясённый. Престарелый Додихудо сказал:

– Тушили пожар, побежали за водой – принесли огонь.

Мы в тот час сидели у раиса в мехмонхоне, и раис, указав на керосиновую лампу, возразил:

– Огонь тоже свою пользу имеет. Но я хочу знать, как эта беда случилась. Расскажите, уважаемый.

Престарелый Додихудо отказался степенно:

– Я рассказывать не мастер. Ёдгора просите.

Все мы – мулло Раззак, сельсовет Бахрулло, счетовод, Сухбат-механик и даже Шокир (он тоже туда пробрался – пришлось, конечно, примоститься ниже всех, у самой двери, но он и тому был рад, что сидит с уважаемыми людьми) – все мы, конечно, знали талант Ёдгора, но сначала следовало оказать уважение старому Додихудо. И теперь, когда уважение было оказано, Ёдгор начал рассказ:

– Едем мы, ручей Оби-Бузак перехали, Шер говорит:

«Стучит. Слышите?»

«Где?» – покойный Гиёз спрашивает.

«В двигателе. Что неладно, не пойму».

«Назад далеко возвращаться, да и время не терпит, – покойный Гиёз рассуждает. – Эй, Шер, до места доедем?»

«Как Бог захочет, – Шер отвечает. – Стук – знак недобрый, зловещий. Наверное, дело наше не выйдет».

Покойный Гиёз смеётся:

«Э-э, не бойтесь, Зухуршо мне не откажет. Мы в восемьдесят пятом году, в сентябре, в Душанбе в партшколе вместе учились».

В Ворух приезжаем. Покойный Гиёз предлагает:

«Времени терять не станем. Зайдём к Зухуршо, расскажем о нашем деле».

Почтенный Додихудо, ныне в этой мехмонхоне сидящий, возражает:

«Нет, друг, так не пойдёт. Надо сначала разузнать, какие теперь порядки. Поедем к мулло Гирдаку, расспросим. Мулло – мудрый человек, он нам хороший совет даст».

Шер радуется:

«Хорошо. Заодно попросим мулло посмотреть, что в двигателе стучит».

К мулло Гирдаку в механическую мастерскую едем. Ворота гаража распахнуты. Над ямой «газон» стоит, в гараже ни души. Кричим:

«Эй, мулло Гирдак!»

Мулло Гирдак из смотровой ямы выглядывает:

«Какие люди приехали!»

Из ямы вылезает, рубаха и штаны в масле измазаны.

«Ас салом», – а рук нам подать не может: обе до локтя чёрным маслом измазаны. Здороваемся, о семье-здоровье расспрашиваем, зачем приехали, рассказываем. Мулло Гирдак говорит:

«К Зухуршо просто не попадёте. Сначала бумагу подать надо. Заявление написать, дело изложить».

Гиёз возмущается:

«Почему бюрократизм такой?! Раньше в Калай-Хумбе меня в райкоме сразу принимали. Если заняты были, час-два просили подождать».

«Другие времена, брат, – мулло Гирдак вздыхает. – Сейчас извините, вас одних оставлю».

Уходит. Возвращается в чистом чапане, рубахе, белой как снег. И руки чистые, а под ногтями черно. Наверное, вообще отмыть невозможно. В нашу машину садится, едем. Дома мулло нас в мехмонхону заводит. Пока обед готовят, покойный Гиёз заявление пишет. Поели, мулло Гирдак совет даёт:

«Заявление либо Занбуру, либо Гафуру отдайте».

Гиёз-покойник спрашивает:

«Это какому же Занбуру? Зоотехнику?»

«Нет, телохранителю, что с Зухуршо прибыл. Другой, Гафур, тоже Зухуршо охраняет. Люди их джондорами прозвали. Дэвами, которые в нечистых местах живут, людей убивают и едят».

«Э! Нас не съедят?» – покойный Гиёз шутит.

«Не бойтесь, – мулло Гирдак смеётся. – Денег дадите, живыми отпустят. Бахшиш надо дать».

Дом Зухуршо издали видим. Выше всех домов в кишлаке стоит. Давно начали строить. Люди думали, для матери Зухуршо. Ещё не знали, что он сам в нём поселится. Очень большой дом, дворец. Вокруг забор. Железные ворота в Калай-Хумбе сварили, золотой краской покрасили. Я вблизи смотрю: дешёвка – латунь… В золотую калитку стучим. Солдат, совсем мальчишка, в камуфляже, с автоматом на плече открывает.

«Чего?»

«Заявление принесли, сынок».

«Сейчас».

Калитку захлопывает.

Ждём. Наконец входит высоченный мужик, широкий, как бульдозер, но какой-то корявый, косолапый. Словно горный дэв, которого в военную форму нарядили, а на пояс кобуру с пистолетом повесили.

«Чего надо?»

«Уважаемый, прошение хотим Зухуршо передать».

«Мне давай».

Почтенный Додихудо заявление подаёт. Дэв бумагу разворачивает, читает, на нас смотрит, ничего не говорит. Молчит.

«Уважаемый, небольшим подарком не побрезгуйте», – Додихудо говорит.

Пачку денег, в румол завёрнутую, протягивает. Дэв платок разматывает, пересчитывает.

«Завтра скажу, когда приходить».

Гиёз просит:

«Уважаемый, за труд не сочтите Зухуршо сказать, что заявление Гиёз из Талхака привёз. Зухуршо меня хорошо знает».

Дэв, не попрощавшись, калитку захлопывает.

Назавтра опять ко дворцу являемся. Мальчишку с автоматом просим Занбура или Гафура вызвать. Не знаем, с кем из них вчера говорили.

«Сейчас».

Выходит дэв, такой же, как вчерашний, но ещё страшнее. Лицо и руки белыми пятнами покрыты. Болезнь у него, знать, такая: песи-махоу. Додихудо к нему обращается:

«Уважаемый, вчера бумагу отдали товарищу вашему. Хотим результат узнать. Насчёт сроков».

Молчит. Почтенный Додихудо из-за пазухи свёрток с деньгами достаёт, пятнистому дэву протягивает. Тот поворачивается, уходит. Калитку открытой оставляет. Заглянули. Эха, братцы! У Зухуршо весь передний двор асфальтом покрыт. Это он в городе, наверное, на такое насмотрелся. Как человек может в таком дворе жить? Смотрим, мальчишка бежит:

«Он сказал, вам на послезавтра назначено».

«А время какое?» – покойный Гиёз спрашивает.

«Про время ничего не сказал».

«Ничего, придём с утра пораньше, подождём, – почтенный Додихудо решает. – А если время уточнять, опять платить придётся».

В дом мулло Гирдака возвращаемся. Женщины куртоб готовят, в мехмонхону приносят. Хороший куртоб. Много масла…

Рассказ Ёдгора начал разливаться как засорившейся арык. Мы ценим искусство нашего друга, но он порой увлекается лишними подробностями, и кому-то из слушателей приходится браться за кетмень, расчищать затор.

– Ёдгор, друг, что дальше было? – спросил мулло Раззак. – Как к Зухуршо попали?

Однако арык словом не перекроешь.

– Вечером мулло Гирдак домой из мастерской возвращается. Чай пьём…

– Друг, о том, как вас угощали, в другой раз расскажешь.

Ёдгор вздохнул.

– Искусство рассказа не цените. А кто к вкусу халвы безразличен, того жмыхом потчуют, – сказал.

– Попотчуй нас жмыхом.

И Ёдгор продолжил:

– Чай пьём. Хороший у мулло Гирдака чай. Семьдесят восьмой. Мулло рассказывает: у Зухуршо молодая жена умерла. А мы не знаем, печалиться или радоваться.

Шер говорит:

«Это Бог нам помогает. Теперь у Зухуршо в Верхнем селении родни нет. Может, он дело в нашу пользу решит».

Мулло Гирдак его укоряет:

«За Бога не решай! Что Аллах думает, какие у него планы, какие намерения, никому знать не дано. Даже ангелы не знают».

«Зухуршо обязательно нашу сторону возьмёт, – покойный Гиёз говорит. – Мы друзьями были. В партшколе учились, в одной комнате жили. Оба земляки, оба санговарские. В Душанбе дарвазских ребят из Калай-Хумба нашли. Время свободное выдавалось, с ребятами на Варзобском озере плов делали. Мясо, рис, морковь купим, у повара в кафе «Ором» казан возьмём, на берегу реки из камней печку сложим… Один из ребят хорошо готовил. Вот он плов сварит, мы сядем, покушаем. Водку тоже немного пили. Отдыхали. Шутили, смеялись. Зухуршо много плова съесть мог. Правду сказать, очень жадным был. Я его чемпионом по скоростному пожиранию плова прозвал…»

Шер удивляется:

«Не обижался?»

«Нет, никакой обиды не было, – Гиёз говорит. – Зухуршо весёлый парень. Со всеми смеялся».

Рано утром к воротам являемся. В полдень дэв из калитки выходит:

«Эй, талхакские, заходите».

Во двор входим, перед дворцом чёрная «Волга» припаркована. Справа ещё один дом, небольшой. Наверное, думаю, мехмонхонá, пристройка для гостей. Входим. Небольшая комнатка коврами увешана, у стены курпача расстелена, на ней пятнистый дэв возлежит.

«Проверил их?» – у первого спрашивает.

Первый приказывает:

«Руки подними».

По всему телу меня охлопывает, будто подушку взбивает. Оружие ищет. Гиёза с Додихудо обшаривает.

«Чисто, – говорит. – Заходите».

На резную дверь указывает. Скидываем обувь. Покойный Гиёз, бедняга, долго возится, пока сапоги стягивает. На одном чулке дырка, он и чулки снимает, приличия ради к Зухуршо босиком входит.

Эха-а-а! Это не мехмонхона, оказалось. Кабинет как в райкоме… нет, чем в райкоме, даже ещё богаче. В глубине – письменный стол полированный. К нему другой длинный стол со стульями приставлен. Для заседаний. Зухуршо встаёт, навстречу идёт.

«Гиёз, дорогой, наконец свиделись! Давно я этой встречи ждал».

В глазах счастье светится. Повторяет:

«Гиёз, ох, Гиёз…»

Будто долгожданный подарок получил. Удивительно мне: почему прежде Гиёза к себе не призвал? Почему к нему в Талхак не приехал? Вижу: даже покойный Гиёз удивляется. Хоть дружбой с Зухуршо хвалился, но подобной ласки не ожидал.

Почтенный Додихудо речь начинает, к Зухуршо обращается:

«Слышали мы про ваше горе…»

«Горе? Какое горе?» – Зухуршо спрашивает.

Почтенный Додихудо удивления не выказывает.

«О кончине вашей супруги говорю, – поясняет. – Вместе с вами о ней скорбим».

Зухуршо опечаленный вид принимает.

«Да, – говорит, – умерла».

За длинный стол нас усаживает, чай наливает, Гиёзу подаёт.

«Давно не виделись, дорогой. С тех времён…»

«Весёлое время было», – покойный Гиёз говорит.

«Да, весёлое, – Зухуршо соглашается. – И ты весёлым парнем был».

Покойный Гиёз смеётся:

«Э, брат, я и сейчас не совсем ещё грустный…»

«Шутил много», – Зухуршо продолжает.

Вижу, нет в его глазах ни веселья, ни радости. Но покойный Гиёз того не замечает.

«Все шутили, смеялись», – говорит.

«Над кем смеялись?» – Зухуршо спрашивает.

«Просто смеялись», – Гиёз говорит.

«Нет, – Зухуршо говорит. – Надо мной смеялись. Как ты меня называл, помнишь?»

Покойный Гиёз смеётся:

«Чемпионом прозвал».

«А слова какие прибавлял? – Зухуршо ласково спрашивает. – Забыл?»

Я в душе Бога молю, чтоб надоумил Гиёза злосчастное прозвище вслух не произносить. А он сам догадывается, о чём речь идёт.

«То шутка была, – оправдывается. – Если обидел, извини по старой дружбе».

«Шутка…» – Зухуршо повторяет.

Мрачнеет, в лице меняется, будто на мгновение какой-то джинн из него выглядывает: страшный, грозный. Мне страшно становится, думаю: «В своём ли Зухуршо уме?» Представляется мне, что бросится он сейчас на несчастного Гиёза, кусать и грызть зубами начнёт.

Гиёз того будто не замечает, повторяет:

«Просто дружеская шутка».

Зухуршо смеётся сердечно, весело:

«Эх, Гиёз, Гиёз…»

Думаю: «Не почудилось ли?» А Зухуршо продолжает ласково:

«Весёлый ты мужик, Гиёз, только шутить не умеешь. Не огорчайся, урок тебе дам, покажу, как надо».

«Хуш, хорошо, – Гиёз говорит. – За науку спасибо скажу».

Зухуршо кричит:

«Гафур, принеси!»

Пятнистый дэв входит, на стол верёвку из шерсти, чилбур, кладёт. Чилбур кольцом свёрнут, наружу лишь петля торчит.

«Надевай», – Зухуршо покойному Гиёзу приказывает.

Гиёз не понимает:

«Что надеть?»

«Петлю. Себе на шею».

Я думаю: «Зачем верёвка, зачем петля? Фокус какой-нибудь? Нет, наверное, Гиёза в глупое положение поставить, унизить желает».

Наверное, Гиёз о том же думает. Спрашивает:

«Зачем?»

«Э-э, глупый вопрос задаёшь. Повешу тебя».

«Друг, пожалуйста, другую шутку придумай, – Гиёз просит. – Эта очень опасная. Если что-нибудь не так окажется, задохнуться могу ненароком».

«Обязательно задохнёшься, – Зухуршо смеётся. – Иначе зачем вешать?»

Гиёз тоже улыбается:

«Эх, друг, ты всегда…»

Из Зухуршо вновь ужасный джинн вырывается:

«Не смей «ты» говорить! – шипит. – Вежливости тебя не учили? Культуре не учили? Ты ко мне «джаноб», господин, обращаться должен. «Таксиром» должен величать».

И вдруг опять весело смеётся:

«Вот так-то, Гиёз. – И добавляет дружески: – Ну, чего сидишь? Надевай».

Покойный Гиёз в лицо ему прямо смотрит, говорит:

«Товарищ Хушкадамов, я в такие игры не играю».

Зухуршо пятнистому Гафуру приказывает:

«Подержи его».

Гафур стол огибает, позади покойного Гиёза встаёт, лапами его обхватывает. Зухуршо на почтенного Додихудо пальцем указает, приказывает:

«Ты ему надень».

Почтенный Додихудо говорит:

«Таксир, воля ваша, но я такой грех на себя не возьму».

Зухуршо кричит:

«Занбур!»

Второй дэв входит.

«Принеси».

Дэв уходит. Мы сидим, молчим. Верёвка на столе лежит. Пятнистый дэв Гафур покойного Гиёза держит. Почтенного Додихудо дрожь бьёт, но держится он, страха не показывает, гордо сидит. Я думаю: «Что делать? Что делать?» Мысли в голову не идут.

Занбур входит, вторую верёвку с петлёй на стол кладёт. Зухуршо на почтенного Додихудо указывает:

«Подержи его».

Занбур стол обходит, сзади обеими руками почтенного Додихудо обхватывает, к спинке стула прижимает.

Зухуршо в меня пальцем тычет:

«Ты, – на почтенного Додихудо указывает, – ему надень».

Понимаю, что последний час пришёл. Ничего не отвечаю, о том думаю, чтобы с силами собраться, достоинства не уронить.

Тогда покойный Гиёз говорит громко:

«Эй, Гафур, руки убери! Отпусти меня».

Дэв, который его держит, на Зухуршо смотрит.

«Отпусти», – Зухуршо приказывает.

Гафур руки убирает, покойного Гиёза отпускает и, как статуя, позади стула встаёт. Покойный Гиёз верёвку берёт, петлю пошире расправляет, на шею надевает. Все сидят, молчат. Второй дэв, Занбур, почтенного Додихудо держит, не отпускает. Зухуршо дэвам приказывает:

«Соберите народ».

«Люди сейчас в поле», – Гафур говорит.

«Соберите тех, кто остался в кишлаке».

Занбур почтенного Додихудо отпускает, оба выходят.

До этого мига я себя ложной надеждой успокаивал. Думал, Зухуршо напугать Гиёза задумал. Злой шуткой отомстить. Теперь понимаю: раз народ собирает, исполнит, что пообещал. Вид у него довольный, будто хорошее дело сделал, своей работой гордится и тихо радуется. Опять в пиалу чай наливает, покойному Гиёзу подаёт:

«Возьми, пожалуйста».

Гиёз словно во сне чай принимает. Будто не понимает, что делает. Пиалу берет, отхлёбывает… Мне вдруг смешно становится – как наша жизнь нелепа. Один человек другого лишить жизни собирается, чаем угощает, а тот пиалу принимает вежливо, как положено. Смех из меня наружу рвётся, удержать сил нет. Сам себя слышу, сам себе удивляюсь, ничего поделать не могу – хохочу, как деревенский девона-дурачок при виде осла, вскочившего на ослицу.

Зухуршо хмурится:

«Над кем смеёшься?»

Я не могу ни слова оправдания сказать, ни смех остановить. Спасибо, почтенный Додихудо – тысячу раз спасибо – за меня заступается:

«Не гневайтесь, таксир. Это из него страх смерти со смехом выходит».

Зухуршо усмехается:

«Не рано ли? Чилбур перед ним лежит».

Странная усмешка. Беззлобная и оттого страшная. Человек, который так усмехается, что угодно сотворить может. Почтенный Додихудо говорит:

«Извините нас, таксир. Мы люди простые, деревенские. Грубые горцы. Нас и впрямь, как вы сказали, никто учтивости не учил. Этот человек, Гиёз, хоть и коммунист, тоже тёмный…»

«Темнота не оправдание», – Зухуршо отвечает.

Тогда Додихудо, с нами сидящий, говорит:

«Гиёз, друг, хоть и давно ты этого уважаемого человека обидел, но лучше сейчас прощения попроси. Сам знаешь, как говорится: «Если забор сто лет назад покосился, лучше сейчас поправить, чем оставить кривым стоять» Иной раз гордость смирять приходится».

Покойный Гиёз гордость смирить не желает. Смелый человек…

В этом месте рассказ Ёдгора вновь прервали.

– Почему смелый? При чём здесь смелость?! – возмутился раис. – С начальством хитрить надо. Не в том смелость, чтоб начальнику перечить. Насквозь надо его видеть. Слабым и глупым себя проявить. И того, что тебе надо, от него добиться. С начальником военную хитрость применять следует. Как с врагом. Вот в чём настоящая смелость. Власть как буря, мы как трава. Власть пролетела и сгинула, а мы пригнулись и вновь выпрямились…

– Ваша правда, раис, – ответил Ёдгор. – Но покойный Гиёз не пригнулся. За бесчестье почёл. Наоборот – выпрямился, на Зухуршо смело смотрит. А Зухуршо внезапно встаёт, выходит, ничего не сказав. Смех мой сам собой проходит, слабость меня одолевает, подобная той, что охватывает, говорят, человека в смертный час.

Почтенный Додихудо говорит:

«Мы не знаем, что с нами будет. Этот человек способен мстить за любую мелочь. Может, ещё решит нас с Ёдгором казнить. Сейчас время намоза. Давайте помолимся. Возможно, в последний раз».

«Зачем молиться?! – покойный Гиёз кричит, отчаяние выказывает. Конец верёвки, которая на его шее висит, хватает, дёргает яростно, выкрикивает: – Мне только в ад дорога. В рай никогда не попаду…»

Голову на стол роняет, в голос плачет…

И сам Ёдгор рассказ прервал и заплакал. Мы тоже молчали. Наконец мулло Раззак сказал:

– Да, страшна такая смерть. Мало того, что позорная, но для души губительная. Когда человек умирает, душа выходит через ноздри и поднимается к Богу. Но если смерть наступает в петле, естественный выход закрыт, и душа оскверняется, потому что вырывается через задний проход вместе с нечистотами. Она не может попасть в рай, а идёт прямо в ад.

Ёдгор утёр слёзы:

– Чем мы могли несчастному Гиёзу помочь, как утешить? Он плачет, я к нему подхожу, руку на плечо кладу:

«Надежды не теряй, брат. Будет, как Бог решит. Иншалло…»

С шеи Гиёза петлю снимаю, на стол бросаю. Молитвенные коврики в доме у мулло Гирдака оставлены. Расстилаем платки – у кого какой имеется. Молиться начинаем. Дверь открывается, Занбур кричит:

«Эй, талхакские, выходите».

Мы не откликаемся, начатый ракат до конца доводим. Занбур в кабинет заходит.

«Э, перед смертью не намолитесь. Скоро в загробном мире будете, с Богом лично поговорите. Идём быстрее, Зухуршо ждать не любит».

Молитву заканчиваем, к двери идём. Занбур кричит:

«Главное забыли. Без этого, – верёвки со стола поднимает, – до Бога не доберётесь».

Спасибо, петлю на шею покойному Гиёзу не надевает. Наверное, тоже сострадание имеет…

Шокир рассказ Ёдгора прервал, из темноты, от двери, голос подал:

– Сострадание ни при чём. Если Гиёза с верёвкой на шее вести, он с петлёй свыкнется, смирится. А так у него какая-то надежда останется. Самое время – на него петлю надеть…

Неожиданная мудрость Гороха всех удивила. Мы переглянулись, Ёдгор рассказ продолжил:

– Выходим из кабинета, обувь надеваем. Почтенный Додихудо – в ичигах: ноги в калоши суёт. Я кое-как, шнурки не развязывая, ступни в туфли вбиваю. Покойный Гиёз на пол садится, чулки не надевает – до того ли ему! – сапог за голенище тянет, никак натянуть не может…

Занбур говорит грубо:

«Зухуршо ждать не любит. Зачем тебе теперь сапоги?» – Гиёза за шиворот хватает, рывком на ноги поднимает.

Покойный Гиёз во двор босым вылетает. С дэвом из-за сапог драться – честь ронять. За золотые ворота выходим. На улице народ толпился. Женщины и старики. Видят нас, волнуются, вздыхают. Позади народа аскеры стоят, боевики. С автоматами.

«У забора стойте», – Занбур командует, нас в сторону пихает.

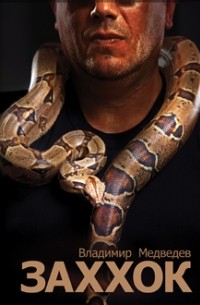

Тем временем Зухуршо из золотых ворот выходит. Вах! Я глазам не верю. Зухуршо в камуфляж одет, на плечах у него огромная змея лежит. Как шарф, который афганцы на себя накидывают. Змея голову вытягивает, вперёд смотрит. Хвост шевелится. Змея в серых и чёрных пятнах, и камуфляж у Зухуршо тоже серо-чёрный, пятнистый. И кажется, что змея из плеч растёт. Стоит Зухуршо, перед народом красуется. Ноги широко расставлены, голова высоко поднята. Змей на плечах шевелится. Смотрю, военный мужик со стороны подходит. Впереди всех встаёт, подбоченившись…

На этом наш совхозный раис счёл необходимым вставить пояснение и перебил рассказ Ёдгора:

– Это, конечно, Даврон был. Говорят, он у Зухуршо военный начальник. Говорят, Зухуршо воевать не умеет. Вместо него Даврон воюет.

– Не знаю, – ответил Ёдгор. – Наверное, он. Другой не посмел бы на Зухуршо дерзко смотреть. Но я, стоя у ворот, о том не думал. Гадал, что с нами будет. Зухуршо кричит:

«Эй, люди! Надо зиёрат совершить – святой мазор Хазарати-Арчо посетить, мазору подношение сделать».

Военный мужик плюёт и уходит. А Зухуршо словно того не замечает, большими шагами налево вверх по улице направляется. Дэв покойного Гиёза толкает.

«Коммунисты, вперёд! – Нам с почтенным Додихудо кивает: – И вы тоже. Дружным коллективом – на зиёрат».

За нами весь народ тянется. Боевики посмеиваются, позади держатся. Чтобы народ не разбегался, наверное. За кишлак выходим, вверх по тропе подниматься начинаем. Покойный Гиёз впереди меня идёт, босыми ногами по острым камням ступает. Ноги медленно, с усилием переставляет, будто бурлящий горный поток – незримый, беззвучный – вброд пересекает. Будто по колено в смерти бредёт.

Я в спину ему смотрю и думаю: «Известно, что у человека две души – джон и рух. Какая из них из Гиёза через неподобающее отверстие выйдет? И что с другой станется?»

Рассказ Ёдгора мулло Раззак перебил:

– Джон в момент смерти к Богу поднимается. Рух на земле, остаётся… Но в такой миг о подобных вещах думать грешно.

От двери Шокир вновь голос подал:

– Это Ёдгор страх заглушал. О греховных пустяках размышлял, чтоб о страшном не думать.

Все, кто в мехмонхоне сидели, опять молча переглянулись. Кто б мог сказать, что Горох на столь тонкие мысли способен. Пришли мне на ум слова Хирс-зода, соловья Талхака:

Ёдгор тюбетейку на затылок сбил:

– Не знаю. Может быть. Сейчас стыдно вспоминать, но в голове крутилось: «Рух или джон? А если обе выходят, то какая выйдет первой?» Долго идём, достигаем мазора Хазрати-арчо, где священное дерево стоит…»

И опять раис сердито прервал Ёдгора:

– Дальше говори. Мазор все знают.

Грубо сказал, но верно. Зачем объяснять то, что всем известно? Высоко в горах на каменном уступе одинокое дерево растёт. Арча, широкая, раскидистая. Чувствуется, что не простое дерево. Словно какая-то сила от него исходит, незримое сияние. Старики рассказывают, что некогда под ним останавливались святой эшон Курбон из Ёзганда. Бежали они из Тавильдары от тамошнего князька – шо, имени которого сейчас никто и не вспомнит. Шо послал вслед наукаров, чтоб те принесли голову эшона. Шейх в преклонных были годах, выбились из сил, сели под арчёй отдохнуть. Подоспели наукары, но арча прикрыла ветвями святого старца, воины мимо прошли, не увидели шейха. Эшон в благодарность благословили дерево. С тех пор священная арча ото всех болезней помогает. Каждый, кто посещает мазор или просто проходит мимо, непременно приносит подношение – дарит дереву белую или красную полоску ткани. Все нижние ветки увешаны цветными тряпочками, как новогодняя ёлка в русских домах на Новый год. По всему Дарвазу молва о мазоре расходится. Потому раис и сердился…

А Ёдгор, слова нужного раису в возражение не нашедши, продолжил рассказ:

– Около священной арчи останавливаемся. Справа народ толпится. Слева – Зухуршо. Посреди боевики стоят. Тот дэв, Занбур, что покойного Гиёза подгонял, нас в сторону толкает. Пятнистый Гафур сбоку от Зухуршо встаёт, глазами по окружающей толпе шарит. Кино, наверное, насмотрелся, где телохранители какого-нибудь президента стерегут. А Зухуршо от кого охранять? Вокруг – бабы, ребятишки да старики. Ещё один русский был. Сказали: корреспондент из Москвы. Говорят, вместе с Зухуршо приехал.

Зухуршо приосанивается, змея на себе поправляет, вперёд выходит.

«Люди Воруха, посмотрите на этого человека. Он хочет, чтобы старые времена вернулись. Желает, чтобы вновь народ от зулма, угнетения, страдал. Новой жизни помешать задумал. Но я на вашу защиту встал. Все планы этого человека, коммуниста, нарушил. И на ваших глазах его казни предам, чтобы не посягал он более на народное счастье и народную свободу».

Пятнистому Гафуру знак подаёт, тот покойного Гиёза выводит, возле священной арчи ставит.

Почтенный Додихудо к Зухуршо подходит:

«Старые люди рассказывали, что в Бухаре, когда в прежние времена человека на виселице казнили, прежде на шее надрез делали, чтобы душа могла через горло выйти. Окажите Гиёзу милость, таксир. Прикажите, чтобы ему горло надрезали».

Зухуршо усмехается:

«Теперь не старые времена…» – и Гафуру кивает.

Гафур верёвку с плеча снимает, расправляет, на шею Гиёзу петлю надевает. Покойный Гиёз выпрямляется гордо, голову высоко поднимает, кричит громким голосом:

«Люди Воруха! Лжёт Зухуршо. Я к нему за справедливостью пришёл. За защитой пришёл…»

«Пусть замолчит», – Зухуршо приказывает.

Гафур шею Гиёза, как борец, в захват берёт, горло сдавливает. Гиёз хрипит, замолкает.

Зухуршо кричит:

«Эй, осторожнее! Не удави его…»

Гафур захват ослабляет. Зухуршо второму дэву командует:

«Занбур, иди помоги».

Второй дэв к Гиёзу подходит, свободный конец верёвки принимает, вверх смотрит, в затылке чешет, верёвку измерять начинает – к плечу и вытянутой руке прикладывает, перехватывает, опять прикладывает. То на верёвку смотрит, то на дерево, будто что-то прикидывает.

«Эй, мудрецы, о чём задумались?» – Зухуршо сердится.

«Зухуршо, как быть? – второй дэв, Занбур, в ответ кричит. – На нижней ветке вешать, у него ноги до земли достают. Если на той, что повыше, верёвка коротка».

«Ещё одну подвяжи».

«Другие верёвки в конторе на столе остались».

«Эй, Занбур, ты что, в школе не учился? Геометрии не знаешь? Пусть он на нижнюю ветку залезет, а ты заберись повыше и верёвку привяжи».

Занбур конец верёвки в зубы берёт, подтягивается, брюхом на ветку ложится, а потом садится кое-как, ноги свесив.

Пятнистый Гафур захват отпускает, Гиёза кулаком в бок тычет:

«К нему лезь».

Гиёз на него смотрит, отворачивается. Гафур опять кулак заносит, но Зухуршо опять кричит:

«Пусть стоит, где стоит! На нижней вешайте».

«Как это?»

«А ты мозгами пошевели, если есть, чем шевелить».

Понимаю вдруг, что Зухуршо задумал. Желает, чтобы Гиёз себя унизил. Чтоб за жизнь цепляться стал, о достоинстве и чести забыв.

Тем временем Гафур приказывает:

«Эй, Занбур, слезай».

Занбур с ветки спрыгивает. Гафур конец верёвки у него берёт, через нижнюю ветку перекидывает. Петлю на покойном Гиёзе слегка затягивает, чтобы плотно охватывала, но не душила. Чилбур за свободный конец подтягивает, длину верёвки выбирает, несколько раз вокруг ветки обматывает. Вдумчиво работает, неспешно, деловито. Узел завязывает, конец закрепляет.

«Готово!»

Смелый человек, Гиёз, но сейчас смотрит как ребёнок, робко, растерянно. Однако страх пересиливает. Кричит громко:

«Эй, люди!..»

Я думаю: «Кому говорит, зачем? Старые люди, женщины, что они могут? Их удел – подчиняться, терпеть. Это он ко мне обращается. Я мужчина, я сильный…» Себя спрашиваю: «Разве ты мужчина, Ёдгор? Человека на твоих глазах убивают. Односельчанина. Ты стоишь, смотришь… Почему молчишь? Почему вступиться за него боишься?»

Ёдгор рассказ прервал и, помолчав, сказал:

– Это в моей жизни самый страшный миг был. Не потому, что казнь страшна. Нет, слабость свою ощутил. Как мне теперь себя уважать?

Мулло Раззак упрекнул:

– Нельзя так говорить, Ёдгор. И так думать грешно. Бог всё решает. Кому жить и кому умереть. И как умрёт человек – тоже он выбирает. Аллах тебя жизнью наделил, твоя обязанность жизнь беречь. Какое право имеешь судьёй себя ставить и судить, кому как умереть следует?

– Я не судил, – сказал Ёдгор. – Как мог судить? Последний час Гиёза наступил, а я и смотреть не могу, и отвернуться не в силах. Гиёз к людям обращается. Пятнистый дэв с ним рядом, сигнала ждёт. Занбур в сторону смотрит – туда, где женщины стоят. Наверное, молодых разглядывает.

Тем временем Зухуршо говорит:

«Во имя Бога… Омин».

Гафур головой согласно кивает: «Хоп», Гиёза по ногам с силой бьёт. Подсечку, как борец, проводит. Гиёз опору теряет, на верёвке повисает. Женщины разом: «Ох! Вайдод!» – кричат. Плачут, отворачиваются. Глаза рукавом закрывают.

«Эй, бабы! – Зухуршо кричит. – Всем смотреть! Кто смотреть не станет, тому плохо будет…»

Кое-как женщины опять к дереву поворачиваются, искоса, робея, на несчастного Гиёза, повисшего, смотрят. Сильный человек, Гиёз, упорный. На ноги встать пытается. Руки поднимает, за верёвку хватается. Ноги подтягивает… Встаёт! Лицо от натуги красное. Пальцы под петлю запускает, распустить силится.

Гафур опять мощную подножку ему даёт. Ноги из-под Гиёза опять вылетают, он на верёвке повисает, пальцы петлёй прижаты. Очень сильный человек, Гиёз. Опять ноги под себя подбирает, опять на ноги встаёт.

«Зухуршо, надо ему руки связать», – Гафур предлагает.

«Не надо, – Зухуршо смеётся. – Какой ты палвон, если с деревенщиной справиться не можешь? Может, в гуштин с ним поиграешь? Поберегись, Гафур, он ведь тебя поборет».

Сердится Гафур. Злится. Изо всех сил Гиёза по ногам пинает. Но Гиёз опять встать силы находит. Не удаётся Зухуршо его сломать, мужественно Гиёз за жизнь борется. До последнего вздоха. И вздохов не осталось, дышать нечем, но борется.

В это время Гафур второго дэва, Занбура, окликает:

«Кончай на баб глазеть. Помоги».

Занбур не понимает, смотрит тупо.

«Что делать?»

«Что делать, что делать! Ноги ему подними».

Занбур нагибается, правую босую ногу Гиёза подхватывает, вверх поднимает. Гиёз на одной ноге удерживается. Гафур по ноге бьёт. Несчастный Гиёз повисает, свободной ногой в воздухе шарит, опору найти не может. Руками за верёвку ухватиться пытается, верёвку найти не может. Трепыхается, бьётся, как рыба на берегу.

Я больше смотреть не могу. Глаза закрываю. Слышу, почтенный Додихудо шепчет суру Ёсин, которую умирающим читают. И ещё слышу – не то хрип, не то стон. Слышу, Гафур кричит:

«Крепче держи! Не отпускай».

Тишина настала. Глаза открываю, на арчу не смотрю. Зухуршо к нам оборачивается:

– Суд мой суров, но справедлив. Каждый по своим делам получает. Этот человек передо мной провинился, я его наказал. Ваше дело решу по справедливости. Отниму у Ёра пастбище. Вазиронцы не будут им владеть…

И мы опять не знаем, печалиться нам или радоваться. Кровью сердец оплакиваем несчастного Гиёза, а души ликуют из-за обретённого пастбища.

Зухуршо приказывает:

«Не снимать! Пусть висит. Старик из Талхака, ты понял? Не снимать. Это моё мазору подношение».

Ёдгор вновь замолчал, а вместо него закончил престарелый Додихудо:

– Через день разрешил. Передали нам его слова: «Повисел и хватит с него чести. Смердеть начнёт, святой мазор зловонием осквернять. Пусть талхакцы своего протухшего парторга забирают». Мы сняли, домой повезли…

Ёдгор спохватился и, не желая уступать роли рассказчика, продолжил:

– Да, домой везём. Едем, печалимся, Шер говорит:

«Двигатель не зря стучал. Войны испугались, теперь покойника везём».

И опять Шокир из темноты своё слово ввернул:

– Говорят и по-другому: «Когда телёнок умирает, корова дойной становится».

Поморщились мы, но никто Гороха не одёрнул, чтоб даже намёка не возникло, что неуместная эта поговорка может относиться к покойному Гиёзу.

Престарелый Додихудо сказал:

– Гиёз пастбище кишлаку вернул.

– Да, – согласился счетовод, – покойный Гиёз за всех жертвой стал.

– Не мы его в жертву принесли, – уточнил мулло Раззак.

Раис сказал:

– Скота уже нет. Поздно, поздно мы пастбище назад заполучили.

– Нужно его вазиронцам в аренду на год отдать, – предложил счетовод. – Всё равно их скот половину травы объел. Пусть за пользование нашим пастбищем часть нового приплода отдадут. Или деньгами можно взять.

– Приплодом лучше, – решил раис. – Да и маток бы несколько в придачу.

– Считать надо, калькуляцию составить надо, – сказал счетовод.

Начали спорить, судить да обсуждать, как вновь обретённым пастбищем распорядиться. И только я один выкрикнул бессмысленный вопрос, заранее зная, какой получу ответ:

– Почему?!

Все замолчали, удивившись. Я спросил:

– Мулло, скажите, как такое может быть? Почему один человек – злой, плохой человек, недостойный – может рая лишить другого человека? Хорошего, достойного…

Мулло Раззак сказал:

– Злой человек – тоже Божье орудие.

– Значит, тот человек, которого он рая лишил, не воскреснет? Не оживёт в Судный день, когда все правоверные встанут из могил?

– Увы, – сказал мулло.

– Но почему?! Почему?

– Не нам то знать.

И я зарыдал. Рыдал громко как ребёнок. Помимо моей воли вырывались эти слёзы.

– Эх, Джоруб, Джоруб, – сказал мулло. – Не плачь, успокойся. Грех сокрушаться, смирись. Такова судьба.

Но я не хотел успокаиваться. Не мог смириться. Я образованный человек: анатомию, физиологию, высшую нервную деятельность человека изучал и знаю, что души не существует. Но я горько плакал о том, что и душа моего брата Умара в момент смерти вышла не через нос, а улетучилась через неподобающее отверстие, и теперь мой бедный покойный брат никогда не достигнет рая.