26 июня 2016 г., 06:24

661

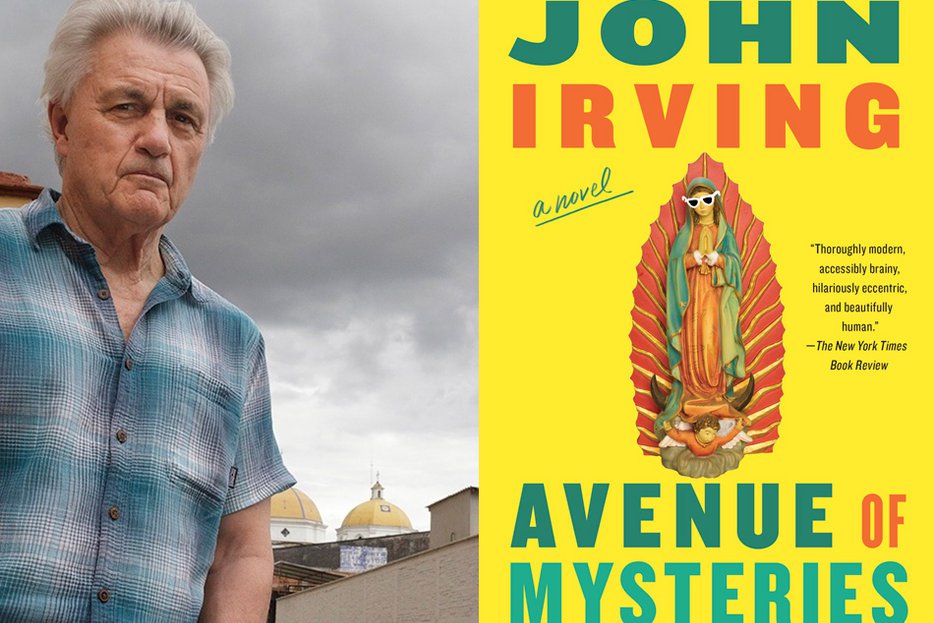

Интервью с Джоном Ирвингом: «Если тебя самого это не волнует, зачем ты это делаешь?»

Автор: Хейли Колинхем (Haley Cullingham)

Автор: Хейли Колинхем (Haley Cullingham)

Разговор с автором романа «Аллея тайн» (Avenue of Mysteries) о произведении, которое вас пугает, о тщеславии великого американского романа и об опасностях, которые сопровождают попытку разделить постель одновременно с матерью и дочерью.

Когда я встречаюсь с Джоном Ирвингом в его квартире, расположенной на окраине центра Торонто, он радостно размахивает пластиковой карточкой канадского удостоверения личности. Вместе со своей женой он буквально на днях переехал из штата Вермонт в Торонто на новое постоянное место жительство – постоянное настолько, насколько это возможно для человека, чья работа регулярно таскает его с одного континента на другой. Этот человек хранит верность ничуть не меньшему количеству мест, чем число тех, где происходило действие его романов – самый последний переносит нас из Мексики в США, а потом на Филиппины, следуя географическим перемещениям героя по имени Хуан Диего, который вырос на свалке, успел поработать в цирке, был свидетелем трагедий и чудес и, наконец, сумел сделать карьеру в качестве писателя, превратившись в прекрасного выдумщика спорных с метафизической точки зрения попутчиков.

Начиная интервью, я держу в голове различные места действия его романов, и это происходит далеко не только из-за ловкого перемещения по карте мира, характерного для произведений Ирвинга, и не потому, что, глядя из его окна, я сквозь верхушки деревьев могу рассмотреть крышу дома моего детства. Причина кроется в том, что книги Ирвинга, которые являлись неотъемлемой частью моей жизни с тех пор, как я была еще, возможно, слишком молода, чтобы читать их, уложены в моей голове не столько как прочитанные романы, сколько как места, которые я посетила, читая их. Есть нечто безумно яркое в тех мирах, которые он создает, какой-то трюк, что заставляет вас поверить, что вы ощутили их в большей степени, чем просто посредством чтения.

И тот же самый опыт ощущения различных явлений – от ясновидения до призраков и чудес – в полную меру ждет вас в «Аллее тайн», его последнем романе, который начинался как идея для фильма, а потом перерос в книгу, действие которой охватывает целую жизнь. Роман на этой неделе выходит в мягкой обложке.

Хейли Колинхем: Вы используете другие места, которые захватывают ваше воображение, или пишете о том месте, в котором сейчас находитесь?

Джон Ирвинг: Думаю, что я чувствую себя присутствующим в том месте, где происходит действие книги, потому что многие мои романы похожи на своего рода журналистские расследования, так что мне приходится представлять себя кем-то другим, подчас живущим в другой стране. Если мой герой американец, то основные события с ним зачастую происходят на чужбине, а мне очень хорошо знакомо, каково это – чувствовать себя иностранцем. Я несколько лет проучился в университете в немецкоязычной стране, один мой ребенок родился в Вене. Я много жил за пределами Соединенных Штатов, включая те годы, что провел в Канаде. Так что я вообще не считаю себя американским писателем, если смотреть на то, о чем я пишу и где происходит действие моих романов.

Многие годы я немало времени проводил в Южной Мексике, ведь если вы хотите впитать дух какого-то места, вам придется посетить его более одного раза. Думаю, мне нравится чувствовать себя своего рода студентом, прежде чем приступить к созданию правдивой истории. Меня никогда не привлекала идея писать о себе и своем родном городе. Даже когда я был ребенком и когда я еще не написал свою первую книгу, меня всегда сбивала с толку сама идея великого американского романа. Почему американские писатели так зациклены на этом, казалось бы, ура-патриотическом тщеславии? Я имею в виду, что если ты хочешь написать роман, то наверняка надеешься написать хорошую вещь. Но почему это непременно должен быть американский роман? Никогда не понимал этого, по-прежнему не понимаю, и никогда не был согласен с таким подходом. Мне доставляет удовольствие видеть, что другие люди тоже испытывают схожие сомнения, а так и есть – более молодые американские писатели задаются вопросом, что это вообще такое. Мне нравится циничное отношение к самому этому термину.

С 80-х годов я не жил постоянно в городе. В то десятилетие я жил в Нью-Йорке, и я также в разные периоды своей жизни обитал в Вене. Если у вас есть собаки и маленькие дети, то куда лучше жить в горах, или на берегу океана, или в сельской местности. Но когда вы остались вдвоем и слоняетесь по комнатам, где раньше бегали ваши дети, которые ныне уже не дети, становится немного одиноко. Я понял, что действительно раньше любил Торонто, но я также очень люблю его и сейчас, снова. Мне не нравится водить машину – кажется, я мог бы написать целый роман за то время, что я провел в автомобиле. Откровенно говоря, если бы я больше ни разу не сел за руль, я был бы просто счастлив. Я люблю метро, мне нравится ходить пешком. Мне этого не хватает. И я скучал по этому, когда жил в Нью-Йорке.

Продолжая разговор о пустоте и пустом доме в Вермонте, можно заметить, что эта тема заметна во многих ваших романах. Недостающие конечности, пустые комнаты в отеле. Но, по-моему, в «Аллее тайн» эта пустота также обретает некую неопределенность, двусмысленность: там есть человек, который мог бы быть отцом, есть попутчики, которые могут или не могут быть там, где они находятся, и есть нога, которая не работает должным образом. Как пустота и неопределенность повлияли на ваше повествование?

О, я думаю, что двусмысленность всегда важна. Меня всегда привлекали герои, которые оказываются не тем, чем они кажутся. Персонажи, которые, кажется, знают нечто сверхъестественное, например, знают что-то о будущем. И это не первый подобный мой опыт. У [ясновидящей сестры Хуана Диего в «Аллее тайн»] Лупе есть предшественники в моих прошлых романах: Лили в Отеле Нью-Гэмпшир – она видит, что произойдет дальше и выпрыгивает в окно; Оуэн Мини воображает, что видит будущее, и хотя он слегка ошибается, он в большей степени прав, чем неправ. И то, в чем он ошибается, как раз и создает историю. Он воображает, что умрет во Вьетнаме, но не видит как именно, и он почти прав. И хотя он умрет в Соединенных Штатах, а не во Вьетнаме, произойдет это как раз из-за Вьетнама. Не на самой войне, но из-за неё. Это как раз та часть событий, о которой он не знает, которую я решил от него скрыть. Мы никогда не узнаем того, что не знает Лупе.

Мне определенно нравятся двойственные чувства, которые вызывают у нас персонажи, знающие больше, чем нормальные люди, или те, кто пребывают в заблуждении относительно того, что они делают, хотя сами уверены в поступках, которые они совершают. Есть, к примеру, Мириам и Дороти – мать и дочь, с которыми спит Хуан Диего, спит с обеими. Ну, думаю, надо быть совершенно оторванным от реальности человеком, подобно Хуану Диего, чтобы думать, что спать одновременно с матерью и дочерью будет хорошей идеей. Большинство из нас, вероятно, не пойдет на такое. [смеется] Просто предположение. Я бы не стал! Думаю, это очень плохая идея!

Но мне всегда нравилась мысль, которую вы уже упомянули раньше – об изменении замысла. В этой истории замысел изменился очень сильно и менялся на протяжении нескольких лет, с тех пор как я планировал сделать фильм и написал для него сценарий, в котором речь шла только о том, что происходит с Хуаном Диего, когда ему четырнадцать, и когда он теряет свою 13-летнюю сестру. Тогда была только эта история. Фильм должен был начаться с того, как брат Пепе встречает самолет миссионера или детей на свалке, а закончиться тем, как Пепе, Ривера и собака прощаются с Хуаном Диего, покидающим Мексику с сеньором Эдуардо и Флор. Такая рамочная композиция. Я всегда представлял себе, как Пепе в аэропорту, во время взлета самолета, повторяет: «Я уже скучаю по тебе». То же самое он говорит Хуану Диего в церкви, когда понимает, что священники собираются его отпустить. Что ж, я хорошо помню тот момент, когда я подумал: «О, знаешь, из этого может получиться роман». И раз уж это был роман, то он должен был начаться с того, как этот мальчик, тот самый 14-летний мальчик, спустя сорок лет, когда ему 54, собирается выполнить свое обещание, данное гринго-дезертиру. Он отправляется отдать дань уважения умершему отцу гринго на американском кладбище в Маниле. И тогда я подумал, что в сюжет можно ввести некоторую неоднозначность, изменить замысел. Можно было показать двух женщин в черном, судя по всему в трауре, которые стояли бы в первых рядах храма в тот момент, когда Ривера приносит Хуана Диего с раздробленной ногой и размещает его у ног гигантской статуи Девы Марии, и очень скоро, когда боль утихнет, ему покажется, что эти обряженные в траур женщины пришли плакать по нему самому, что они, должно быть, оплакивают его, потому что он умирает, и тут вдруг боль возвращается, а когда он снова приходит в себя, то их уже нет, и он думает: «О, я не умираю». И пока я писал эту сцену, то постоянно думал: «Ну да, он не умирает. Но что, если бы мы снова их увидели? Что, если бы они на самом деле не ушли, а всегда были рядом?» И у меня получилось бы это сделать, только если бы он вернулся в Манилу через тридцать, сорок, пятьдесят лет. Тогда они бы здесь были. В другом качестве. И в этом проявляется их неоднозначность, двусмысленность матери / дочери, этих призраков, этих фантомов, этих суккубов, как, возможно назвал бы их Кларк. Кем бы они ни были на самом деле, это всё те же две женщины, что были в тот день в церкви, в храме, когда он впервые их увидел, и они действительно никогда не уходили. Эта идея подарила замыслу новый объем, напоминавший телеобъектив, и я подумал, что теперь это уже не кино. Это роман. «Сорок лет спустя» – это точно роман. Но восемнадцать месяцев? Это фильм. Все эти годы он существовал как сценарий в стадии разработки, и внезапно я подумал, и я сказал режиссеру, давайте просто подождем, позвольте мне сначала сделать из него роман, а потом мы вернемся к нему в качестве основы для фильма. Давайте первым делом превратим его в роман.

Когда мы впервые встречаемся с взрослым Хуаном Диего, он как раз собирается отправиться в эту поездку и выглядит так, словно сознательно застрял в том моменте: «Я уже скучаю по тебе». Его жизнь настолько пропитана ностальгией, что когда я читала эти строки, мне захотелось спросить вас о том, как вы сами понимаете ностальгию? Что она для вас значит?

Да, там есть строка, где про него говорится, что он, кажется, почти смирился с тем, что с ним произойдет, что, как я думаю, является отражением написанного о нём в предшествующих главах. Думаю, поэтому он выглядит намного старше, чем он есть на самом деле. Ему 54 года, а выглядит он как 64-летний, и думает порой как 74-летний. И таким его делает не только хромота. Я всегда представлял себе – и это не ново, я довольно часто так делаю в романах, – что если с вами происходит что-то катастрофическое или достаточно травматичное в возрасте, который я называю «пороговым», скажем, с 12 до 15 лет, где-то между детским и юношеским возрастом, между отрочеством и юностью, где-то в самом начале, в период полового созревания или непосредственно перед ним, то это впоследствии окажет на вас решающее воздействие во взрослом возрасте, и по мере того, как вы будете становиться всё старше, оно затмит собой всю остальную жизнь. Оно будет влиять на вас всё больше, становиться более заметным в ваших снах, ваших воспоминаниях, будет обретать в ваших мыслях яркость, большую, чем любое из ваших краткосрочных воспоминаний.

Я намеренно хотел очень мало написать в этом романе о прошедших сорока годах. Там почти ничего не говорится о его жизни в Соединенных Штатах, почти не говорится о его жизни в качестве американца мексиканского происхождения, каковое прозвание он очень чувствительно воспринимает, и это всё неспроста. Это способ показать, что когда нечто подобное происходит с вами в возрасте четырнадцати лет, когда он потерял Лупе таким образом, как это произошло, то человек чувствует себя больше, чем просто слегка виноватым, и остальное, знаете, как-то бледнеет на таком фоне. И единственной частью его американской истории, которой посвящена целая глава книги, становится смерть от СПИДа Флор и сеньора Эдуардо, потому что он любил их, и потому что они любили его и сделали для него всё, что смогли. И конечно, там была еще женщина, которую он слишком долго собирался позвать замуж, так что тоже упустил один из главных шансов в своей жизни. Так что, за исключением того случая в машине с доктором Розмари, и истории о том, как он потерял сеньора Эдуардо и Флор, между моментом, когда он покинул Оахака в четырнадцать лет, и моментом, когда он решает отправиться – не думаю, что это так уж удивительно, предпринять такое путешествие к концу жизни, – на Филиппины, между этими моментами будто бы почти ничего не происходит. Не думаю, что он протянет долго, поскольку у этого парня, когда мы его видим, есть проблемы с сердцем. И ему уже не нравятся его препараты. Не самая хорошая комбинация обстоятельств. [смеется] Если вы принимаете сердечные лекарства, то вы должны принимать их вовремя, не так ли? И вы должны соблюдать дозировку.

Полагаю, я мог бы повести себя более вызывающе, если бы назвал роман «Смерть в Маниле» или как-то так. И он действительно сильно похож на «Смерть в Маниле» – такая, думаю, сознательная дань уважения книге Томаса Манна Смерть в Венеции . Я постоянно держал в голове Густава фон Ашенбаха (главный герой книги «Смерть в Венеции» – прим. перев.), когда думал о постаревшем Хуане Диего, который тоже не очень хорошо разбирается в так называемой реальной жизни вокруг себя. Он слишком погружен в собственное воображение, чтобы задавать те вопросы, которыми, как я думаю, озаботилось бы большинство из нас, взять тех же Мириам и Дороти. И это касается не только вопроса: «Не дадите ли вы мне свой номер мобильного телефона?» [смеется]

Говоря о Мириам и Дороти, пока я читала эту книгу, особенно, когда добралась до сцены в книжном магазине в Литве, в которой Хуан Диего ошибочно принимает рассылку брачного агентства за список членов книжного клуба, то не могла отказать себе в удовольствии представить Дороти, Мелони из Правил виноделов и Хестер из Молитвы об Оуэне Мини членами собственного книжного клуба. Это же клуб мечты!

Молодец! Молодец! Это как раз все мои любимые персонажи. А еще Эмма из Покуда я тебя не обрету , Эмма мне тоже нравится.

Как вы придумываете таких женщин?

Думаю, что немалая часть любимых мною книг, как и книг, послуживших для меня источником ролевых моделей, также заполнена превосходными женскими персонажами, которые предвосхитили мою Хестер. Например, Алая буква , Тэсс из д'Эбервиллей , пугающее сочетание Эстеллы и мисс Хэвишем, которые так сильно контролировали жизнь Пипа в Больших надеждах , не говоря уже о том, что самым великим персонажем Флобера была женщина, и мадам Бовари – это нечто совершенно особенное, так что мои героини отчасти служат признанием того, что женщины всегда были в классической литературе в, возможно, величайший период расцвета романа, в девятнадцатом веке, но они также появлялись и на сцене, в постановках Шекспира, и в греческом классическом театре.

Возвращаясь к реальности, я не могу точно объяснить вам, почему так происходит, но я считаю, что это правда, думаю, что женщины, как правило, гораздо лучше понимают мужчин, чем мужчины когда-либо понимали женщин, вероятно, потому, что женщины на протяжении долгого времени находились под властью мужчин, и им приходилось развивать в себе их понимание больше, чем мужчины брали на себя труд понять женщин. Есть ли какие-то изменения в этом направлении? Ну, полагаю, что да. Но кое-что меня по-прежнему приводит в недоумение, и далеко не только потому, что я никогда не считал себя вправе оспаривать женское право на аборт – всегда был уверен, что дебатов об абортах и праве на аборт вообще не было бы, умей мужчины рожать. Никогда не было бы. Это же так просто. Но я думаю, что в моих романах повторяется одна и та же тема – что многие люди, являющиеся меньшинствами или которые рассматриваются как таковые, а женщины рассматриваются как таковые, и не только в моих романах, – в общем, женщин точно недооценивают, поскольку сведение их роли единственно к рождению и воспитанию детей так долго доминировало в обществе, что мне хотелось показать в своих книгах другие образы – как вы там сказали? – сильных женщин, которых просто невозможно было бы недооценивать. Это всегда работает как приманка – и не в последнюю очередь это относится к Лупе из «Аллеи тайн», которая обладает дискомфортной и тревожной властью над человеком, который является единственным, кто способен её понять. И даже такой милый человек, как Пепе, и тот пугается её, она вызывает в нём беспокойство по причинам, которые он даже не может объяснить или в которых не может признаться самому себе, а ведь Пепе – человек, не лишенный толерантности. Мне нравится эта ситуация.

Говоря о Хуане Диего, вы использовали слово, которое очень ему подходит, и вообще подходит ко многим моим юным мужским персонажам – «пассивный». Это особенно хорошо заметно на фоне окружающих его гораздо более сильных и решительных женщин. И Лупе как раз очень решительная. Она – та, кто говорит ему, что мы сами по себе чудесны. Ему нужно об этом напоминать. Сам он, кажется, об этом забыл. Она также решает, что они будут делать дальше. «Мы собираемся сжечь его, мы собираемся сжечь пса, мы собираемся сделать это». Прах отправляется в Мехико, прах отправляется в базилику, к Богоматери Гваделупской, и она становится той, кто говорит: «Не трогай этот прах, не надо его здесь развеивать». Даже в автобусе, до того как они вернулись в Оахаку, она говорит, ладно, мы пойдем в храм, разбросаем его вокруг Девы Марии и посмотрим, что она сможет сделать. Мне это нравится.

И не забывайте еще, что самым сильным персонажем в романе является сами-знаете-кто, кто проливает слезы – иными словами, весь замысел, предпосылка сюжета состоит в том, чтобы с самого начала сделать Лупе таким спорным, даже оскорбительным персонажем, Девой Марией, как называет её Монстр Мария, и не только из-за размера статуи, но также из-за того, что Хуан Диего и Лупе вместе высмеивают Риверу за то, как он почитает Марию. И угадайте, что? Она обыгрывает их всех. Она становится единственной, кто оправдывает возложенные на неё надежды. Она плачет. И думаю, что мне всегда хотелось сказать, что именно представители католической церкви в 1970 году в Мексике стали теми, кто смог принять этого мальчика, этого сироту, причем, сами они были геем и его любовником-трансвеститом. Такое точно вызвало бы слезы у Девы Марии, не так ли? В общем, настоящее чудо состоит вовсе не в том, что статуя начала проливать слезы, а в том, что этот мальчик сумел получить, оставшись с этими двумя людьми. Такого не могло произойти в 1970 году и такое не может случиться и сейчас, думаю, такое просто бы не разрешили.

Чудеса интересовали меня и раньше – похожее есть в «Молитве об Оуэне Мини», похожее есть и здесь. У Хуана Диего немало вопросов к самому институту церкви, он задается вопросами о выдуманных людьми правилах католической или любой другой церкви, однако эти вопросы не мешают ему оставаться верующим. Они не ограждают его от веры в чудо. Так что последнее слово остается за старым боссом со свалки. В некотором роде Ривера, когда он выходит из храма, указывает на богоматерь и говорит двум старым священникам, что «пришел сюда ради неё, а не ради вас», тем самым ставит в этом вопросе точку. Вовсе не религиозные организации, причем я имею в виду любую организацию, не только католическую, но и церковь любой конфессии, не они заставляют людей во что-то верить. Такое может сделать только чудо. Та самая штука, которую вы не можете объяснить. И большинству людей не везет настолько, чтобы увидеть слезы. [смеется]

Хуан Диего не верит в церковь, и он борется со своей верой, но он всегда верит в Лупе. Он не знает, насколько большую часть будущего она может видеть, но уверен, что она точно может что-то видеть.

Да, но я не думаю, что он слишком строг к себе, возлагая на себя ответственность за то, что не слушал её более внимательно. Они все по ней скучают в той или иной мере, и даже такой человек науки, как доктор Варгас, навсегда застревает в своих исследованиях, когда становится слишком поздно, чтобы беспокоиться. Когда он должен был впервые повнимательнее к ней присмотреться, она приняла его за того, кем он не являлся, за Хуана Диего. Проще всего было изолировать её от понимания других людей и сделать тем самым зависимой от её брата-переводчика, и порой он мог не переводить те вещи, которые вам бы хотелось, чтобы он перевел, потому что эта девочка ясновидящая и не может говорить со взрослыми, а это опасное сочетание. Но вряд ли найдется нечто более пугающее и столь же часто встречающееся в романах, как происшествие с ребенком. Такие вещи начинают занимать тебя, когда у самого появляются дети, и есть воображение. Это практически становится неизбежным, если у вас есть дети, и у вас есть воображение. В самых худших ваших снах, в ваших худших кошмарах, тех, что будят вас в четыре часа утра, вы будете постоянно их терять. Такие вещи ты вряд ли выберешь осознанно, чтобы писать о них, они, скорее, выберут тебя сами, и ты можешь бороться с ними не больше, чем самостоятельно выбрать то, от чего тебе просыпаться в ужасе в четыре часа утра. Сам бы ты не хотел об этом думать, но оно само приходит, находит тебя и кричит: «Привет, это снова я!» [смеется] «Я вернулся!» Вот как это всё происходит.

Не служат ли романы способом перевести эту боль, эти утренние страхи, в конструктивное, полезное русло?

«Полезность» – это интересное слово, да, но мне больше нравится другое, которое часто используют для обличения романов такого рода – «терапия», то есть когда ты пишешь о вещах, которых боишься или которых опасаешься, о том, чего с тобой не случалось и что, как ты надеешься, никогда не произойдет с тобой или теми, кого ты любишь. Такой вот способ удерживать эти ужасы на расстоянии. Словно говоришь себе, что если изгонишь этого призрака, то он, возможно, оставит тебя в покое. Но это только выдает желаемое за действительное, потому что знаете что? Они возвращаются. Они никогда не уходят, понимаете? О таких вещах недостаточно один раз написать. Они всё равно вернутся.

Знаю, что рассуждать о драматическом или трагикомическом повествовании довольно избито, но я часто думал, что... Не могу сказать, откуда это взялось, но мне кажется, что сейчас, после четырнадцати романов, я наконец убедился, что это и есть моя работа или, по крайней мере, она мне таковой кажется, так что я работаю над тем, чтоб вызывать в вас симпатию к своим главным героям, а потом размышляю над тем, как причинить им боль, настолько сильную, насколько только смогу. [смеется] И почему мы всё время смеемся? [смеется сильнее] Это же не смешно! [смеется еще сильнее] Но именно так я и делаю, и, знаете, как-то ночью я рассказал об этом своей жене Джанет, вскоре после того, как я с ней познакомился, и она ударила меня! Она сказала, да как ты можешь такое делать! Ну, это просто моя работа, то, что приходится делать, и, возможно, звучит это довольно зверски, но рассказывание историй – это просто ремесло, или строительство, возвращаясь к вашим словам, которые мне понравились, и тебе лучше писать короткие романы, повести или длинные рассказы, если не получается добавить в них деталь, которая заставит читателей продолжить чтение даже на 300-й странице, причем заставит лучше, чем на странице 30. Чтобы они хотели читать дальше на странице 400 больше, чем на странице 40. И знаете что? Через пару сотен страниц читателей уже не интересует твой художественный стиль, они увлечены твоим интеллектом или твоим мастерством. Они уже втянулись. Они уже впечатлены, и у тебя не получится произвести на них еще большее впечатление. То, что увлекает вас как читателя, или увлекает меня как читателя – это ощущение эмоционального и психологического участия в том, что происходит с этими персонажами. Если я им не сочувствую, меня не волнует, что с ними происходит. Если они мне не нравятся, то почему мне должно быть интересно, что будет с ними дальше? После 200-й страницы я уже говорю, ладно, это неплохо сработано, но что дальше? Многие вещи неплохо сработаны. Мне бы хотелось чего-то большего. Вы должны чувствовать: «Ух ты, да этот парень в беде. Он движется не туда, куда следует».

И мне хочется, чтобы вы гадали, что же произойдет дальше. Не хочу, чтобы вы ошибались в своих предположениях, но это не значит, что я хочу, чтобы вы знали абсолютно всё. В книге всегда есть вещи, которые вы не должны знать, как есть и вещи, о которых вы можете догадаться верно. Думаю, надо быть совершенно тупым читателем, чтобы не понять того, что Хуан Диего собирается умереть. Этот человек рискует так, как не должен, он не замечает вещей, которые ему следовало бы замечать, и читатель гораздо лучше него понимает, что происходит. Мне нравится такая ситуация, она нравится мне и в театре, и в кино, когда мы думаем: «О, бог ты мой, чертов дурак, не делай этого. Хватит! Остановись! Ты мне нравился, но только не делай этого. Это же просто безумие». Хочется, чтобы читатель опережал историю. Хочется, чтобы зрители в театре почти стонали и говорили: «О, нет, только не эта девушка, только не она, это неправильно». Вам нужна такая реакция, но её не будет, если вам не удастся вызвать эмоциональную заинтересованность, увлечь их чем-то помимо художественного стиля, помимо интеллекта, всех этих вещей. И тогда, по-моему, у них вырвется: «О Боже, не позволяй этому случиться с тем, за кого я переживаю. Нет, нет! Не ходи туда, не открывай эту дверь».

Мне нравится такая вовлеченность, и я полагаю, что для этого нужно не только знать, что происходит, но и чувствовать последние фразы, тон голоса, которым они были произнесены, чтобы понимать, как это звучит, насколько высока степень меланхолии, или печали, или радости, если таковые вообще имеются. Кроме того, я должен быть уверен, что в истории существуют и такие части, которые мне совсем не хочется писать. В этой истории есть нечто, что делает меня больным, пока я его обдумываю или пишу сцену, например, момент, когда Лупе встречает Хомбре, и понимает о нём что-то, чего не понимаете вы, и говорит с этим львом, едва ли не братаясь с ним. Связь между этой маленькой девочкой и таким львиным альфа-самцом выглядит просто неестественной, не то что истории Диснея. Это неприятно. Там есть что-то тревожное, и я всегда это знал, еще на стадии ранних заметок, как и с Пепе, который всегда вызывал у меня дрожь в тот момент, когда она говорит Хомбре: «Это не твоя вина». Есть такие моменты, на которых аудиторию невозможно заставить подумать «Вот черт!», если они не вызывают «дискомфорт» у тебя самого. Как ты в таком случае можешь ожидать подобный эффект у читателей или аудитории? Если тебя самого это не волнует, почему это должно беспокоить их?

Лупе и Хомбре оба очень интересно воплощают собой идею недооцененности. Вы специально столкнули их друг с другом?

Да, конечно, конечно. Это причудливая смесь, особенно в тот момент, когда он однажды случайно царапает её когтями, но в то же время он – кошка, а кровь есть кровь. Я наблюдал подобное в цирках. Укротитель львов, очень милый человек, вовсе не Игнасио, индийский укротитель львов на самом деле показал мне, как это происходит. Я думал, что понял, что человек, работающий со львами, должен заслужить их уважение, но я поинтересовался, как же они понимают, знают или читают в поведении льва, есть ли в нём уважение или он его уже утратил. Как вы это понимаете? Потому что вряд ли оно постоянно. Такое уважение. Это животное. Оно вообще непостоянно. Наверняка должны быть моменты, когда ты понимаешь, что сейчас не лучший день, чтобы заставить его лезть на тумбу. [смеется] Возможно, мы тогда пропустим сегодня тумбу и просто поиграем с мячом, поскольку с мячом он поиграть готов, а вот лезть на тумбу – нет. Как вы это считываете? Откуда вы это знаете?

И этот парень, которого зовут Пертаб, он делает всё возможное, чтобы сформулировать свой ответ на вопрос, который мне было очень сложно ему задать, поскольку мне пришлось как-то его переводить и с трудом объяснять иностранцу, а ему пришлось объяснять мало того что иностранцу, так еще и человеку, очень далекому ото львов и того здравого смысла, который подсказывает, что означает различное положение бровей и как одна сторона носа будто сплющивается. Ты просто наблюдаешь за такими вещами и размышляешь, что бы это могло значить. Что-то меняется в морде, что-то во взгляде, которым он на тебя смотрит, как-то по-другому. Такие вот мелочи. И знаете, он очень скрупулезно, насколько мог подробно, объяснял мне всё это, и у нас получился очень интересный разговор, а потом мы пошли вдоль клеток, и тогда как раз был мясной день, и повсюду вокруг было мясо, а у кого-то лежала кость с вот таким [пальцами показывает небольшое расстояние] количеством мяса на ней, а на тележке лежали хрящи, которые, похоже, вычистили из клеток. Все львы уже поели и большинство из них выглядели сонными и валялись на боку, но среди них была еще львица. Она тоже лежала, но глаза её были открыты, а на тележке лежал аппетитный огузок, и укротитель сказал мне: «Вот что они о вас думают, когда вы пытаетесь прочесть, что они о вас думают. И об этом не следует забывать». Он взял палку с насаженным на него миниатюрным кусочком сырого мяса, быстро просунул руку сквозь прутья клетки и сжал её, и всего одна капля крови упала [он цокает языком] на цемент, и эта львица, что выглядела почти как задремавший ребенок, вдруг моментально раздула ноздри [фыркает], вот так, и она оказалась возле той капли так быстро, что я чуть не упал с тележки. Я думал, что она сейчас пройдет сквозь решетку. Они такие большие. Но они двигаются так быстро, и она явно не хотела, чтобы кто-то еще получил эту каплю крови до того, как она там окажется. И она посмотрела в одну сторону, потом в другую, и дело могло бы кончиться плохо, если бы на то же место подошел другой лев. Это было её пятно крови, она первая его увидела. И Пертаб просто посмотрел на меня после того, как окропил кровью её клетку, и сказал: «Вот то, о чем вам не захочется забыть. То, о чем вам не захочется забыть». И я тогда сказал: «Лаааадно. [смеется] Я всё понял! Я всё понял! Отличное объяснение».

Ранее вы упомянули, что в вашем последнем романе есть некоторые черты персонажей и некоторые детали сюжета, которые перекликаются с другими книгами. Каковы ваши мотивы возврата к таким деталям?

Ой, вы знаете, проблема со словом «мотив» состоит в том, что оно звучит так, словно это решение лежит в плоскости разума, а я не знаю, можно ли назвать возвращение таких вещей продуманным. Думаю, что они в большей степени идут от психики, или от сердца, или берутся из повторяющихся страхов. Не секрет, что я считаю, что пишу о том, чего боюсь больше всего. Трудным казалось то время, когда я еще был студентом университета и вдруг обнаружил себя женатым и с ребенком на руках тогда, когда многие мои сверстники тоже были либо женаты, либо имели ребенка, но я не понимал несколько моментов по поводу того, как такое могло произойти со мной. И один из таких моментов касался писательства, ведь я уже тогда кое-что писал, уже представлял себе, как буду писателем, но этот процесс вплоть до рождения ребенка был строго интеллектуальным, чем-то вроде ремесла. Я никогда не считал себя пугливым или беспокойным человеком, и вдруг оказался женатым, хотя не думаю, что решился бы на такое, не случись там незапланированной беременности, и у меня появился ребенок, и я никогда до этого не чувствовал себя настолько плохо подготовленным к тому, чтобы защищать кого-то настолько беспомощного, и никогда раньше не ощущал такой безудержной любви. Я никогда так сильно не любил кого-то или что-то, но этот ребенок был настолько очевидно беспомощным, что я должен был что-то с этим сделать. И в этот момент мое воображение начало по-другому смотреть на вещи… Я бы мог с точностью назвать день, когда мое воображение стало увлекаться самыми плохими сценариями развития событий. Хотелось бы мне сказать, что это было как будто бы я хотел стать писателем, и у меня были для этого все средства, был язык, я прочитал все руководства по писательству и подготовил материал, выбрал образцы для подражания и сделал всё, что смог, но на самом деле я был похож на актера, который учит свой текст, зубрит и всё никак, знаешь, не может оторваться от текста сценария. У тебя вдруг появляется тема, эта тема существует, она есть, и ты начинаешь бояться того, что ты не видишь, но уверен, что его боишься. Ты опасаешься того, что тебе придется сделать, чтобы предотвратить это, даже не зная, что это такое и как именно ты можешь предотвратить то, о чем не имеешь никакого понятия. И такое положение вещей, выражаясь вашими словами, мотивирует меня на то, чтобы начать писать, но поскольку я не могу перестать писать об этом, то все мои книги делают акцент на этом беззащитном существе, которое умеет чуть больше, чем просто плакать и улыбаться, плакать и улыбаться. И я подумал, ладно, это тоже путь, по которому я иду как читатель, и это те книги, которые мне хочется написать. Я смеюсь до тех пор, пока не перестаю этого делать. И я подумал, ладно, у меня есть тема. Но это не похоже на то, что я сам её выбрал, это она выбрала меня.

Перевод: Count_in_Law

Совместный проект Клуба Лингвопанд и редакции ЛЛ

Комментарии 8

Показать все

Читайте также

-

-

-

13 ноября 2020 г.

1K

Тана Френч: «Не понимаю, чем всех так восхищают "Влюбленные женщины" Д.Г. Лоуренса»

-

-

26 октября 2020 г.

1K

Нил Гейман: «Благодаря "Нарнии" я захотел писать, чтобы повторить этот волшебный фокус»

-

-

-

-

-

Спасибо огромное за интервью с любимым писателем!

infopres, Очень рада, что понравилось :)

Count_in_Law, Являюсь, не без гордости, обладателем полного собрания романов Ирвинга, выпущенных на русский язык :)) Теперь не терпится и новую книгу дождаться.

PS с вашего позволения, со всеми положенными ссылками заберу интервью в личный книгоЖЖ

infopres, Я-то не против ЖЖ, а как на это смотрит администрация ЛЛ - не знаю.

Думаю, если ссылка на сайт будет, то ничего страшного :)

PS Замысел и герои его новой книги показались мне очень необычными. Много накрутил тем и конфликтов, молодец :)

Count_in_Law, Администрация любит перепосты :))

Arlett, Ну а я знаю правила :)